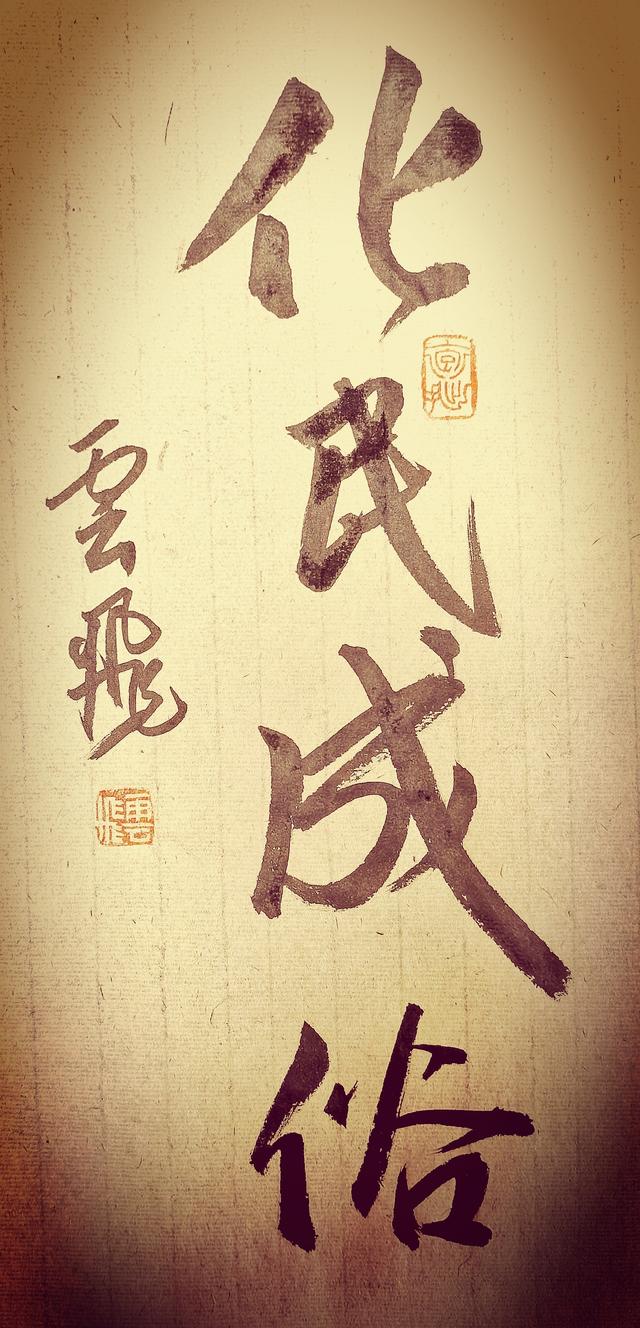

孟云飞/文

《学记》是中国古代最早系统探讨教育问题的著作之一,其思想体系博大精深,尤其“化民成俗”的理念贯穿全文,体现了儒家教育的核心价值。这一思想不仅关乎个人修养与社会风俗的塑造,更深刻影响了中国古代教育制度的形成与发展。

“化民成俗”思想的内涵

“化民成俗”思想的内涵《学记》开篇便提出“君子如欲化民成俗,其必由学乎”,明确指出教育是改变社会风气、塑造民众道德的关键路径。“化民成俗”强调通过教育提升社会成员的人文素质和道德修养,从而形成良好的社会风俗。这一思想的核心在于教育的教化功能,认为教育不仅是知识的传授,更是人格的塑造和社会秩序的维护。

“化民成俗”还体现了儒家“修齐治平”的思想逻辑。通过教育实现个人修身,再通过修身推动家庭和睦、社会和谐与国家治理。这种教育理念强调教育的系统性和整体性,将个人成长与社会进步紧密结合。

“化民成俗”思想的历史背景

“化民成俗”思想的历史背景“化民成俗”思想的形成与先秦儒家的政治哲学密切相关。儒家主张“以德治国”,认为教育是实现政治清明与社会稳定的根本手段。《学记》继承了孔孟“谨庠序之教”的思想,强调教育在“王政”中的重要地位。这一思想不仅是对当时社会动荡的回应,也是对理想社会秩序的追求。

此外,“化民成俗”还反映了先秦时期教育制度的演变。随着社会分工的细化,教育逐渐从贵族阶层扩展到普通民众,成为社会普遍需求。《学记》提出“建国君民,教学为先”,表明教育在国家治理中的基础地位。

“化民成俗”思想在教育实践中的体现

“化民成俗”思想在教育实践中的体现《学记》将“化民成俗”作为教育的终极目标,强调教育不仅要传授知识,更要塑造人格、改变风俗。这种教育宗旨体现了儒家“以人为本”的教育理念,认为教育的根本任务是培养具有高尚道德和社会责任感的人才。

《学记》提出了“教学相长”“循序渐进”“因材施教”等教育方法,这些方法都围绕“化民成俗”的目标展开。例如,“教学相长”强调师生互动,通过教学促进双方共同成长;“循序渐进”则注重教育的阶段性,逐步提升学生的道德修养和知识水平。

《学记》注重德智并重,强调“诗、礼、乐”的教育内容。这些内容不仅培养学生的文化素养,还通过礼乐教育塑造其道德品格,体现了“化民成俗”的教育理念。

“化民成俗”思想的现实意义

“化民成俗”思想的现实意义“化民成俗”思想强调教育的教化功能,这对当代教育具有重要启示。在现代社会,教育不仅要传授知识,还应注重培养学生的道德品质和社会责任感。通过教育塑造良好的社会风气,推动社会和谐发展。

“化民成俗”思想强调通过教育改变社会风气,这对构建和谐社会具有重要意义。在当代,通过教育提升公民素质,可以有效减少社会矛盾,促进社会的稳定与和谐。

《学记》的“化民成俗”思想是中国古代教育思想的精华,其内涵深刻、影响深远。这一思想不仅揭示了教育在社会教化中的重要作用,也为当代教育改革提供了理论支持。在新时代背景下,深入研究“化民成俗”思想,有助于推动教育事业的发展,构建更加和谐的社会。