孔子思想的形成,与齐文化关系密切。孔子因内乱居齐数年,对齐国文化做过较全面的考察、研究和吸收,使齐鲁文化的交流融合产生了质变和跃升。东夷土著文化中的“仁”的夷俗和桓公称霸中突显的“礼义廉耻,国之四维”思想,对于孔子儒家学说的创立影响重大。孔子吸收、提升齐文化的“礼”“仁”观念并与鲁文化结合、从而形成中华传统文化的主导思想。

孔子奔齐

孔子来齐是鲁昭公二十五年事。此时齐景公在位已31年,晏婴约 63 岁。因鲁国内乱,鲁昭公避乱于齐地。孔子于内乱中来到齐国。孔子来齐,一则避乱,二则向往齐国。他对晏子仰慕已久,孔子来齐前,曾与齐景公、晏子有交往,并有关于霸业与国大小的讨论。

在齐活动

孔子先为“家臣”,后与齐太师交往,再至齐景公请教问政,景公欲封孔子。在齐期间孔子研究政治,师事晏婴;研究桓公、盛赞管仲。他吸收仁学思想,完善了自己关于“仁”和“礼”的理论。

孔子主张“礼乐征伐自天子出”,对时人的违礼行为一概加以指责。晋文公称霸后召见周天子,这对孔子来说是不可接受的,所以他说晋文公诡诈。齐桓公打着“尊王”的旗号称霸,孔子认为他的做法符合于礼的规定。

孔子认为管仲是有才干的人,也肯定了管仲有仁德。根本原因就在于管仲“尊王攘夷”,反对使用暴力,而且阻止了齐鲁之地被“夷化”的可能,管仲是中原文化的保护者。

孔子在齐与晏子多有交往,晏子的人格品性使其深为敬佩,而晏子的以民为本与和而不同的思想也深刻影响了孔子。

吸收“仁”学

“仁”的思想,本源即出于东夷,内部极为安和,对外亦能讲信修睦,这是“仁”的思想和社会基础。“仁”之思想在此后得到齐人的继承,管仲执政,顺应民心,所谓“民之所欲,因而与之,民之所恶,因而去之”,已将“仁”提升到“以民为本”的高度。这些都成为孔子“仁”之思想的来源。

吸收夷俗之仁

孔子居齐,充分吸收了夷俗之仁,保存了东夷“仁”俗,丰富了自己的仁学思想。

吸收管仲之仁

管仲治国,力求做到“政顺民心”,对老百姓戒急用缓,特别是他提出的“老老”“慈幼”“恤孤”“养疾”“合独”“问病”“通穷”“赈困”“接绝”的“九惠之教”,最能体现管子以“仁”治国的执政理念。管仲“民之所欲,因而与之”的思想,又把“仁”提升到“以民为本”的高度。孔子盛赞管仲,亦吸收了其民本思想。

天下归仁——孔子的最高追求

把“仁”和“礼”结合起来,提升到“天下归仁”,这是孔子追求的最高境界。孔子的“礼”与“仁”正是吸收了鲁文化中的“礼”与齐文化中的“仁”。齐鲁文化是孔子成为伟大思想家和中华民族“圣人”的文化根基和思想渊薮。

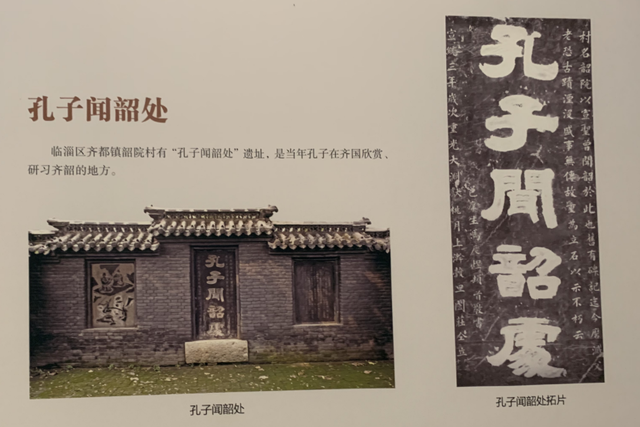

孔子闻《韶》

鲁昭公二十五年(前517年),孔子入齐,在高昭子家中观赏齐《韶》后,如痴如醉,三月不知肉味,并发出了“尽善尽美”的赞叹,留下了传世佳话。