战国时代,战争频仍,大国争雄,为谋求富国强兵,争相延揽人才,礼贤下士。人才多寡,成为国家力量的权衡。所谓“贤才之臣,入楚楚重,出齐齐轻”(《论衡·效力》)。在尊重人才的社会风气下,具备各种知识与才能的“士”大量涌现。他们游说各国,以干世主;聚徒讲学,著书立说,形成学术观点各不相同的众多学派,各派之间,相互论辩,形成了百家争鸣的繁荣局面。

在春秋以前,“士”为低级之贵族,居周王朝官制贵族阶层的最下级。春秋以后,社会剧烈变革,“士”阶层崛起壮大,“士”成为知识分子阶层的通称。

士阶层兴起,主要有两大原因:一是社会巨变,一部分没落贵族地位下移,成为有知识的平民--士;二是私学兴起,一部分平民因为有知识,地位上升成为“士”。两者结合,“士”阶层迅速壮大。

战国时期礼贤下士之风盛行。其主要方式之一是各国权贵之门的私门养士,最著名者是“战国四君子”(齐国孟尝君田文、赵国平原君赵胜、魏国信陵君魏无忌、楚国春申君黄歇)和秦国文信侯吕不韦。

在战国礼贤下士的风气之下,各国君主竞相与学者为师为友,以高官厚禄延揽人才。其中,最著名的代表是魏文侯与齐之稷下学宫。

齐国统治者礼贤下士,广揽人才,不以好恶而取舍,形成各派学者齐聚稷下,兼容并包,百家争鸣的局面。在良好的环境和氛围中,众先生和众弟子们展开自由辩论,百家争鸣。

齐国执政者以给予上大夫待遇,而不参与具体政务,专事议政等优惠政策,招揽天下贤士。稷下先生则以议政进谏、出谋划策、举荐人才、出使外交、排忧解纷等,为齐国治国理政提供多方面服务。

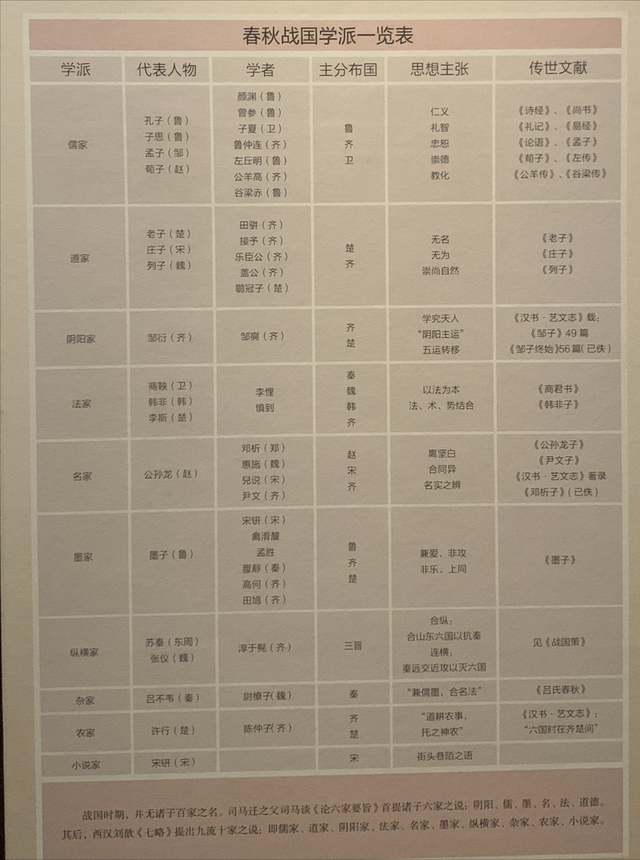

诸子百家是对春秋战国时期各种学术派别的总称,号称百家,实为十家,即道家、阴阳家、法家、儒家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家、小说家。

由于齐国实行的是开放的思想文化政策,稷下学宫的各家各派各引一端,各执一说,各学派观点相互碰撞,齐国君主从不干预。在这样的大环境下,各家各派平等共存,兼容并包,自由发展,多有创新。

各派学者“各著书言治乱之事,以干世主”,并留下了自己的著作。仅据《汉书·艺文志》记载,就有《孙卿子》《田子》《捷子》《邹子终始》《慎子》《尹文子》《宋子》等,分属儒、道、阴阳、法、名诸家。齐学名著《管子》被称为稷下先生的论文总汇。

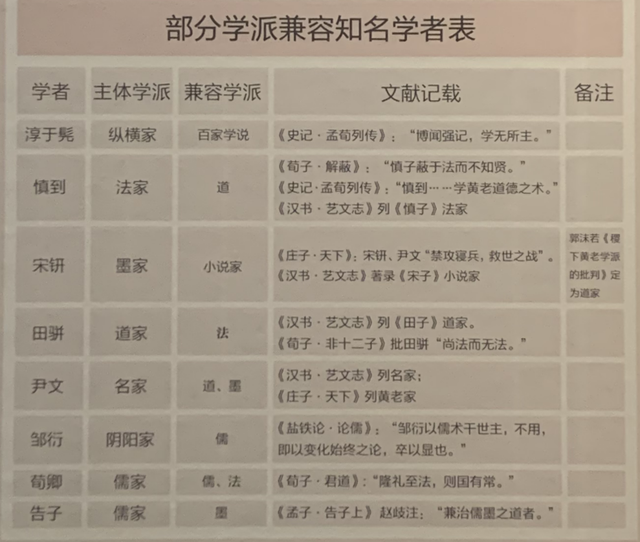

各派学者在稷下相互争鸣、辩难、交流,促进了学术思想的相互吸收,渗透融合,每个学派都在稷下获得长足的发展、提升,出现了一批思想兼通,学兼各派的学者。

稷下学宫作为思想解放运动的策源地和百家争鸣的大舞台,各派学者聚集如云,按照其主要思想倾向可以分为儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、农家、纵横家等学派。

稷下各学派,政治主张不同,学说各异,齐统治者不以好恶而行褒贬,不在政策上施加限制,只为争鸣创造条件,保证了在各家共存条件下的学术自由争鸣。纵观稷下学术发展,儒、道、阴阳、法家等都曾不同时期在稷下占统治地位,取得相对优势,但都未永久主导稷下论坛。正是稷下各派共同发展,创造了百家争鸣的学术繁荣。

创新儒家--孟氏之儒、孙氏之儒

孟氏之儒:以孟子为代表,吸收齐文化及稷下学者各派思想精华,大力倡导“仁政”学说,创新发展了儒学体系。

孙氏之懦:以荀卿为代表,在稷下吸收道、法等各家思想,发展孔子“礼”制思想,改造、创新儒学,形成“隆礼近法”、“儒法结合”新体系。

创新道家 --黄老学派

黄老学派为战国时期在稷下发展起来的道家新学派。郭沫若先生在《稷下黄老学派的批判》中说:“黄老之术,值得我们注意的,事实是培植于齐,发育于齐,而昌盛于齐的。”

创新阴阳五行家 --邹衍新阴阳五行派

以邹衍、邹奭为代表,融合稷下阴阳和五行学说于一体,并吸收、兼采道家、儒家等学说,创造出新阴阳五行学派。

创新法家 --管仲学派

管仲学派是以管仲的治国理论为基础,以崇拜和传承管仲学说为己任的齐国学者为主形成的主要学派。主要观点:引道人法,提出“明王在上,道法行于国”。《管子》一书是稷下学宫中崇拜管仲的学者的著作汇集

创新名家--稷下新名家:兒说、田巴

稷下名家学者人数不多,但却以善辩服人“齐辩十田巴,服狙丘,议稷下,毁五帝,罪三王,服五伯,离坚白,合同异,一日服千人。”(《史记·鲁仲连邹阳列传》)