自从川普上台以来,美国的科学界像是被泼了一盆又一盆的冷水,经费缩水、项目叫停,在美科学家们的日子,都不好过了。

这不,最近川普又对着美国科研经费砍了两刀:

2025年4月12日,川普腰斩了NASA科学项目预算,NASA整体预算削减20%(约50亿美元),导致太空望远镜、“火星样本返回”等重要太空项目的研究经费,受到影响。

NASA总部

2025年4月9日,川普为了讨好金主,以“加剧气候焦虑”为由,宣布削减普林斯顿大学近400万美元的气候研究经费。

这些举动,毫无疑问,使得在美研究的科学家,生存空间进一步缩小,人人自危。

相比之下,中国的科研环境却像春风吹过,越来越生机勃勃。

过去十年,中国对科研的投入持续攀升,2024年研发经费突破3.3万亿元,占GDP比重达2.64%。中国不仅建起了世界级的大科学装置,还出台了“海英才”“优青”等计划,吸引全球顶尖人才。

《南华早报》此前就报道过,中国正考虑放宽高科技人才的移民政策,出台类似美国的绿卡制度,为杰出科学家,提供永久居留权。

更别提深圳、上海、粤港澳大湾区这些创新高地,科研经费、团队支持、产业转化一条龙服务,在美的华裔科学家们,都蠢蠢欲动了,想回国的越来越多!

粤港澳大湾区

读者朋友们,你们是不是觉得笔者在吹牛?中国对国外的这些科学家,有这么大的吸引力吗?

还真有!

直接给大家看证据:仅2019-2021年间,就有3876名华裔科学家选择回国!

新闻出自 科学网

笔者目前还没能查到川普上台后,归国的华裔科学家具体数量,但不用想也知道,只会多不会少!

接下来,笔者就给大家盘点一下,近期回国的华裔科学家,看看有几个是大家认识的

写在开头在开始盘点之前,笔者想先简单和大家聊两句,不吐不快。

国内有许多人,对不少在美的华裔科学家,其实是有一些误解的。

大家应该经常在留言区,看到这类言论吧:

笔者要为这些科学家说两句,其实某种程度上来说,他们也是身不由己。

过去几十年,中国的科研方向偏应用科学,侧重应用技术转化,强调产业化。简单说,就是那种能赚钱,研究好了立刻就可以用来建设国家的技术。

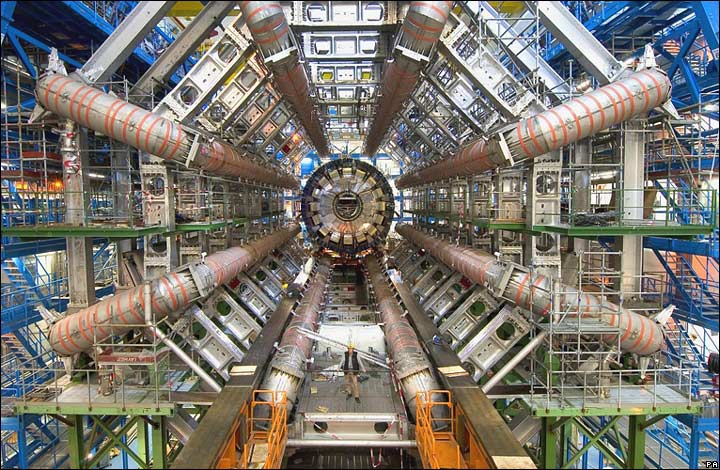

而大家去认真观察这些海外华裔科学家的履历,不难发现其中很多人的研究方向,是偏基础理论的,例如量子物理、高能粒子研究等。这类学科,需要大量且长期的资源投入(尤其是各种昂贵的大型实验装置),短期内又不会立即产生经济效益。

大型强子对撞机

以当时的国力,中国确实难以提供像美国那样的科研条件——动辄数亿美元的粒子加速器、同步辐射光源,或者覆盖全球的天文观测网络,这些硬件设施,对发展中国家来说,几乎是天文数字。

相比于星辰大海,对于那个时候的咱们来说,怎么样能赚钱、能吃得更好,才是更实际的问题。

而现在中国有钱了,正是可以让他们大展身手的时候。

咱们打个比方,这就像是,中国放出了一些鱼苗,让他们去美国这片“大海”吸收养分、成长;如今他们长成了“参天大鱼”,游回故乡,为祖国的科研事业增添活力。

大家从这个角度去想,是不是更好理解了?

最近归国的华裔科学家接下来,笔者就盘点一些近期归国的华裔科学家,都是颇有影响力的行业大拿。排名不分先后。

核物理学家刘畅(美国普林斯顿大学 → 北京大学物理学院)

刘畅教授,39岁,在美国长期从事等离子体物理与核聚变领域的研究。已于2025年2月,加入北京大学物理学院。

刘畅教授,图源网络

丘成桐(哈佛大学 → 清华大学)

丘成桐教授,大家应该都认识吧?这位菲尔兹奖得主,早在2023年就宣布全职回国,主持筹建中国首个基础科学研究院。

数学家林华新(美国俄勒冈大学→上海数学与交叉学科研究院)

2024年12月,在国际数学领域久负盛名的数学家林华新,结束近 40 年的美国生活,毅然归国。目前在国内继续进行C*- 代数理论(量子力学等物理、数学高级领域的基础理论)的研究,并培养年轻学生。

林华新教授,图源观察者网

颜宁(美国普林斯顿大学→深圳医学科学院)

颜宁教授,48岁,一直致力于结构生物学中膜蛋白的结构与功能研究。2022年返回国内,2023年11月,当选中国科学院院士。

符天凡(美国伦斯勒理工学院→南京大学)

符天凡博士,32岁,研究方向为人工智能与医学的交叉学科,简单说就是,利用AI技术进行药物研究。放弃美国终身教职,2024年12月投身南京大学计算机科学与技术系,入选国家级青年人才项目。

潘林枫(剑桥大学→上海交通大学)

潘林枫教授,35岁,研究方向为光电催化,与咱们未来需要加大研究的清洁能源领域,高度契合,例如太阳能燃料与绿氢生产等。2025年3月加入上海交通大学。曾入选国家海外高层次人才项目。

陈沪东(美国国家工程院院士→浙江大学能源工程学院)

陈沪东教授,在其30年的学术生涯中,在计算流体力学、统计物理学等多个领域颇有建树,创建了国际知名工业软件 PowerFLOW,已于2024年加入浙大。

不知道大家有没有发现,这些科学家研究的方向,基本都是未来国家需要重点攻关、突破的——核聚变、量子技术、人工智能、新材料、生命科学……无一不是“硬科技”的核心领域。

更重要的是,他们不仅仅是自己回来,很多还带回了在美国研发团队的核心成员,直接就把海外的先进经验和技术带回了国内。

这不就是“一人回国,带动一片”的真实写照吗?

结语其实,除了上面提到的这些华裔科学家以外,有非常多的重量级的外国科学家,也带着他们的团队,来到了中国。例如:诺贝尔物理学奖得主,热拉尔·穆鲁,2024年10月入职北京大学;藤岛昭,日本著名光化学家,诺贝尔奖大热人选,2021年率领整个团队,全部加盟上海理工大学……

由于本文重点介绍华裔科学家,这里就不再赘述,大家感兴趣可以自己去查一查。

总而言之,中国的科研崛起,不是一夜之间的事,而是几代人接力奋斗的结果。

我们这一代人很辛苦,普通人背负996加班与房价压力,咬牙为家庭与国家奋斗;科研人员则在技术封锁与有限的条件下“绞尽脑汁”,研究科学难题,突破美国“卡脖子”的封锁,至今仍在夜以继日的努力……

但,我们也很幸运,因为我们有幸亲身参与“百年未有之大变局”,作为中华民族的一份子,见证祖国母亲重回世界之巅。

从“跟跑”到“并跑”,再到部分领域的“领跑”,中国科研的每一步都走得坚实而有力。

未来,随着更多人才回流、更多技术突破,我们有理由相信,中华民族的伟大复兴,定会如日出东方,照亮全球!