4 月 20 日,沈阳北站候车厅里发生了一件让所有人都捏紧拳头的事。一对聋哑夫妻望着空空如也的座位,急得满脸通红 —— 他们准备去北京看病的行李,就这么在光天化日之下 “消失” 了。当民警耗时 50 分钟追回行李时,那个偷拿行李的男子竟还满不在乎地狡辩 “捡的不算偷”,气得办案民警当场怒斥:“你知道聋哑人找东西有多难吗?”

这场充满戏剧性的 “失物追踪记”,就像撕开了社会角落的一道口子,让我们看到了人性中最不堪的一面,也照见了特殊群体在现实中的艰难处境。

一、无声的恐慌:当行李消失在人潮中午后三点不到,沈阳北站正是人来人往的高峰。王先生和李女士这对聋哑夫妻坐在候车椅上,他们脚边的纸袋子里,装着治疗耳疾的进口药物和东拼西凑的三万元积蓄。这是他们攒了三年的 “救命钱”,也是第一次离开老家去大城市求医。

当王先生起身接热水时,李女士的目光一直盯着行李。可不过两分钟转头的功夫,那个印有医院标志的白色袋子竟不见了。两人瞬间慌了神,用手语比划着向周围乘客求助,却只换来一个个困惑的眼神 —— 没人能看懂他们焦急的手势,更没人知道,这个消失的袋子里装着他们对未来的全部希望。

值班民警张警官回忆起当天的场景,仍有些感慨:“他们拽着我的袖子,急得眼泪都掉下来了,却发不出一点声音。” 他掏出手机,通过打字一点点拼凑出事件经过,这才知道行李中还装着不能断药的慢性病药物。调取监控后发现,一名穿黑色夹克的男子经过时,顺手拎起袋子就走,整个过程不到三秒。

二、50 分钟的 “猫鼠游戏”:民警与时间赛跑从 14:23 接到报警,到 14:58 在检票口截住男子,这 50 分钟里,张警官带着夫妻俩几乎跑遍了半个候车厅。李女士紧紧跟着民警,眼睛死死盯着每一个旅客手中的袋子,手指不停比划着 “白色、医院标志” 的手势。她的嘴唇抿得发白,指甲几乎掐进了丈夫的手背 —— 那是无声的焦虑在蔓延。

在 12 号检票口,张警官终于看到了那个熟悉的白色袋子。此时,男子正悠哉地坐在候车椅上,脚边的袋子敞着口,里面的药盒隐约可见。面对质问,他甚至连屁股都没抬:“我在地上捡的,又没偷。” 这句话彻底点燃了张警官的怒火:“捡东西不知道交服务台?这对夫妻找得快急疯了!” 而此时,男子所乘的列车离发车只剩 3 分钟。

更让人气愤的是,男子全程一副 “事不关己” 的态度。当民警要求他配合调查时,他竟反复嘟囔:“小题大做,不就捡个东西吗?” 这种冷漠,让在场的乘客都忍不住出声谴责。

三、法律的 “灰色地带”:捡来的东西,真能随便拿吗?男子的那句 “捡的不算偷”,戳中了一个现实的法律痛点。根据《民法典》,拾得遗失物应当返还权利人或送交公安部门,拒不返还可能构成侵占罪。但在实际操作中,这类案件往往面临取证难、维权难的困境 —— 监控只能拍到 “拿东西” 的动作,却很难证明 “非法占有” 的主观故意。

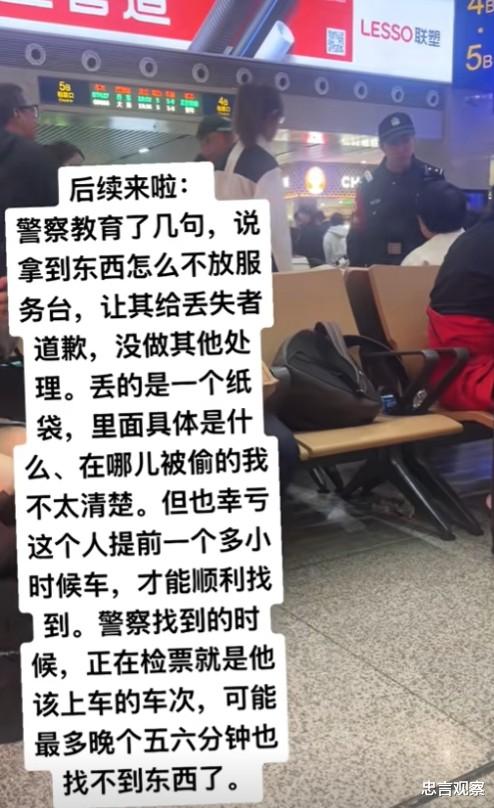

正如法律博主 “法眼观天下” 分析的:“如果失主是普通健全人,或许还能通过诉讼维权,但这对聋哑夫妻连基本的沟通都困难,更别说走法律程序了。” 更让人无奈的是,即便民警认定男子行为恶劣,最终也只能进行批评教育 —— 因为按现有法律,他的行为尚未达到拘留标准。

这种 “合法却不合理” 的处理结果,引发了网友的强烈质疑:“如果弱势群体的权益只能靠道德约束来保障,那法律的温度在哪里?” 有网友翻出 2019 年深圳 “梁丽捡黄金案” 对比:“当年拾荒者捡黄金被判侵占罪,如今这男子捡行李却能全身而退,法律的尺度不该是统一的吗?”

四、被 “静音” 的世界:聋哑群体的生存困境这起事件之所以刺痛人心,更因为它撕开了聋哑群体的日常困境。数据显示,我国有超过 2000 万听力残疾人,而全国公共场所的手语翻译覆盖率不足 30%。对他们来说,就医、购票、维权等日常小事,往往需要付出常人十倍的努力。

王先生夫妻俩的遭遇并非个例。网友 “无声的呐喊” 分享了自己的经历:“去年父亲突发心脏病,我用手语向护士求助,却被当成‘闹事的’,等了 20 分钟才等到翻译。” 更残酷的是就业市场 ——70% 的企业明确表示 “不招聋哑人”,即便被录用,他们的平均工资也比健全人低 40%。

正如张警官在事后反思的:“当他们用手机打字告诉我‘药不能停’时,我突然意识到,我们习以为常的‘沟通’,对他们来说竟是如此奢侈。如果连在公共场所保护行李的能力都没有,他们该怎么在这个社会上生存?”

五、温暖的回响:当愤怒化作行动事件视频在网上发酵后,意外迎来了温暖的反转。网友自发发起 “无声守护” 募捐,三天内为沈阳北站捐赠了 20 台手语翻译机;沈阳本地律师协会成立了 “无障碍维权小组”,主动联系王先生夫妻俩提供免费法律援助;甚至有手语老师在视频评论区留言:“愿意长期在北站驻点,为有需要的人提供帮助。”

这种民间力量的爆发,与国家政策形成了共振。近年来,我国不断完善残疾人保障制度,《“十四五” 残疾人保障和发展规划》明确要求 “加强无障碍环境建设”“保障残疾人诉讼权益”。公安部也在推进执法规范改革,要求基层民警学习基础手语,避免在类似事件中出现 “沟通断层”。

但我们仍需思考:法律是否该为弱势群体打开 “绿色通道”?比如建立 “侵占遗失物” 的快速处理机制,或者由公益组织代为主张权利。正如中国政法大学教授李明所言:“法律的进步,不仅体现在条文的完善,更体现在对弱者的倾斜保护。当制度能主动‘看见’无声的需求,才是真正的文明进步。”

忠言:比偷窃更可怕的,是对苦难的漠视视频的最后,张警官望着聋哑夫妻重新露出笑容的脸,说了一句让人深思的话:“我生气的不是他拿了东西,而是他觉得‘聋哑人丢了东西也找不到’。这种刻在骨子里的冷漠,比偷窃更让人寒心。”

在这个快节奏的时代,我们或许早已习惯了 “事不关己高高挂起”,但当我们对他人的苦难视而不见时,其实也是在亲手拆除社会的安全网。正如网友 “阳光不锈” 的评论:“今天被欺负的是聋哑人,明天可能就是老人、孩子,或者我们自己。守护弱者,就是守护我们共同的底线。”

愿每一个 “无声的呼救”,都能换来一声温暖的回应;愿每一份恶意,都能在正义面前无所遁形。这不仅是对法治的期待,更是对人性的期许。