文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

1949年,罗炳辉的遗体被找到时,几乎完整,这是一个奇迹。

他早在1946年就去世了,而且曾被挖坟、凌辱、分尸,常理判断,尸体不可能保存。

可他做到了。

人为保护:一具遗体,两条命

人为保护:一具遗体,两条命1946年6月21日,罗炳辉病死在山东临沂,他走得太快,没人想到会突然没了。

他是新四军副军长,指挥过几百场战斗,从江西打到华东,硬生生地撕开国民党的防线,他死后,被安葬在青龙寺后山。

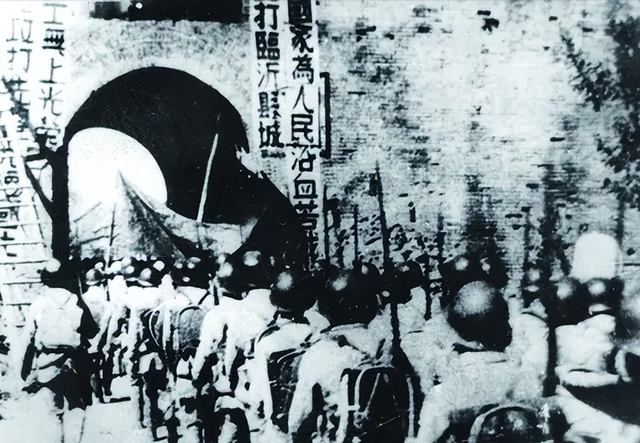

不到一周,国民党整编第83师进了临沂。

这支部队知道他是谁,他们恨他。

7天后,坟被挖了。

村民只知道,一夜之间,寺庙后山变了样,坟头没了,墓碑砸碎,碎片被丢进河沟,尸体被倒吊在一棵大槐树上。

这不是侮辱,是报复。

罗炳辉活着时,在鲁南指挥过几场硬仗,整编83师在他手里吃了亏。

特别是1945年10月的“临枣战役”,这支部队刚改编,骨头还没硬,就在他手里丢了上千人。

“打不死的人,死了也要鞭尸。”

士兵轮流抽打尸体,穿军靴踹,扯断了四肢,尸块扔到沙滩,像丢麻袋一样,没人管,没人埋。

几个小孩玩弹弓,朝着尸体打,弹珠砸在骨头上,发出空响。

三天过去了。

卢建功第一次看到尸体是在第四天的凌晨,他是附近渔民,老实人,话少,四年前,他闯过一次大祸。

1939年,日军封锁临沂,他偷着在临沂河北支了一张网,被伪军抓住,差点被枪毙,是罗炳辉救的。

一个电话,三分钟,伪军松手,放人,“这条命,是借的。”

四年后,他带着另一个渔民张德法,夜里摸进了那片沙滩。

尸体还在,破碎,没头,头在树下,眼睛睁着,嘴里灌了泥沙。

没人敢碰,他们动了。

两人没用担架,用的是鱼篓,绳子从尸体腰上穿过,一点点拉,一点点拖,沙滩上有血,已经干了,像酱油干渍。

他们不说话,只喘气,脚底不敢踩太重。

尸体被埋在河堤下,一块低洼地,他们没挖深,只到腰,时间不够。两人手刨脚踹,用的都是沙。

“只要不被狗刨出来,就够了。”

埋完后,他们在上面堆了几块废船板,做了记号,离开时天还没亮,手上全是砂石割的口子。

第二天,暴雨来了。

自然条件:沙、雨、水与死亡的边界

自然条件:沙、雨、水与死亡的边界暴雨不是巧合,那年6月底,临沂迎来入夏以来最强一次降水,河水暴涨,淹了两岸沙滩,渔船全部搁浅。

沙滩下的尸体,就在涨水线下,没人知道,也没人看见。

“冲刷了一整夜。”

渔民记得,那晚他们趴在岸边看河水倒灌,沙滩上的船桩一根根被带走,河水像一只无形的手,把所有痕迹擦掉。

但最关键的不是水,而是沙。

罗炳辉的遗体埋在“流沙层”里。

沙细、密、透气性差,一旦被水压实,会形成临时密封层。

尸体与空气隔绝,加上缺氧、低温、湿润的环境,相当于“自然真空”,细菌、昆虫、腐败反应,全都停滞。

再加上暴雨后的温度骤降,沙土吸水胀大,形成半固态状态,像天然的“密封罐”。

也就是这个“罐”,保存了一具被分尸的遗体整整三年。

直到1949年,部队回防临沂,开始寻找失踪烈士,根据老百姓提供的“河边有记号”、“暴雨淹过”这些细节,才重新找到那个埋骨的地方。

当挖开沙层的时候,第一个露出来的是一截肩胛骨,完整,带着肌肉组织,土壤中微弱的腐臭味刚浮出来,就有人喊:“是他。”

“整个人就在那里,像没死。”这是一种冲击。

军民情感与革命精神的碰撞:一场尸体保卫战

军民情感与革命精神的碰撞:一场尸体保卫战尸体找到后,消息压了三天没公开,太敏感。

临沂城刚解放,街道还残破,原国民党军官刚撤退不久,还有人藏着枪,罗炳辉的身份太特殊。

“新四军副军长,烈士中头一份。”

“尸体完整,得藏。”

华东局当时派了专员,名叫刘斌,从南京调来,他第一眼看到尸体的时候,没说话。

只是盯着那块沙土,足足看了半小时,他最后一句话是:“老百姓比我们快一步。”

他们走访了附近十几个村子,找那两个渔民。

张德法死了,1947年冬天饿死的。

卢建功还活着,腿瘸了一只,在村口修网,问起当年的事,他不多说,只说:“我欠他的。”

“我们不想当英雄,他不该死得这样。”

1950年,山东省委决定重新安葬,临沂市准备建烈士陵园,第一块碑,给了罗炳辉。

但出现了争议,尸体要不要火化?

中央有人提议:烈士要统一标准,不保留遗体,骨灰盒、烈士墙、碑文统一。

华东局不同意,“他不是一般人,他的尸体,是整个军民之间的纽带。”

最终,保留遗体,只换了一套棺木,补缝缝,缝合断肢,头骨和身躯重新接合,没用防腐剂,用了松香、粗麻、冷蜡。

“还让他像个军人。”

陵园落成时,人山人海。

不发通知,不贴布告,百姓口口相传,有人步行三十里来上香,有老大娘拄着拐杖跪在碑前,不肯起身。

有个孩子带着干粮,放在墓前,他说:“我爷爷说,这是救过我们的将军。”

没人教他这么说,他是听来的,记下来的。

重新安葬与历史记忆:谁在保护谁?

重新安葬与历史记忆:谁在保护谁?罗炳辉的墓后来成了临沂烈士陵园的核心位置。

每年清明,都有人送花,但不是鲜花,而是旧军帽、褪色肩章,还有用红布缝的小旗。

不是为了纪念,而是表达关系,“你是我们的。”

1956年起,这件事被写进中学地方教材。

但只有一句话:

“烈士罗炳辉1946年病逝,尸体曾被敌军破坏,后由人民群众保护,保存完好,重新安葬。”

只有20个字提到尸体,但背后是三年风沙,两个渔民,一场暴雨,一次掘地三尺的挖掘。

为什么不多说?

因为太血腥,也太复杂,战争的残忍、政治的拉锯、记忆的分裂,不适合课堂,但民间记得。

云南彝良,是罗炳辉的家乡,那儿建了纪念馆。原计划只放照片和简历,后来从临沂运来一张旧鱼篓,没人提是谁的,但懂的人都懂。

“这不是展品,是证据。”

馆长说,最常来的,是年轻人,尤其是退伍兵,他们会在鱼篓前站很久,有一个人留下字条:

“我们都知道,你回家了。”

这具遗体,穿越了战乱、敌占、民怨、暴雨、官司、火化命令、教材简写,还完整。

这不是神迹。

而是有很多人,在拼命留下它。

它不是尸体,是一场集体记忆的实物载体。

不是纪念过去,是确认自己,我们是谁,凭什么活下来,靠谁守住的东西,都写在这一具尸体上。

罗炳辉的身体,成为那个年代人民与国家之间最深的握手。

1946年,树上挂着他。

1949年,土地还他尊严。

他没说话,百姓说了。

三年,尸体没烂,不是因为奇迹,是因为有人不让它烂。

天知道,地知道,河沙知道,人心,也知道。