毛主席这位了不起的领导人,一辈子都在为老百姓着想。他为了大家的幸福日子和新中国的建设,拼尽全力干了一辈子。直到现在,我们仍能深切体会到,他始终在真心实意地为大家服务,这份决心从没动摇过。

不管是在战火纷飞的革命斗争日子里,还是在忙碌繁重的国家建设时光中,他总是把心血倾注在关怀老百姓的困苦上。毛主席费尽心思为老百姓解决难题的那些动人画面,彰显了他对人民群众满腔热忱的真心和深情厚意。

打从踏上革命征途那天起,毛主席心里就明镜似的,知道中国共产党搞革命,全是为了咱老百姓。要想革命成功,还得靠老百姓站在咱们这边,支持咱们。毛主席老跟身边的人念叨:“不管咱走到哪儿,都得牢记给老百姓谋福利,除害处。咱们共产党的干部战士啊,那就是给老百姓打工的。”

1944年9月8号那天,毛主席出席了给中央警备团战士张思德举办的追悼会,并在会上作了个很重要的讲话,就是大家熟知的《为人民服务》。一开始讲话,毛主席就很动容地说:

共产党带着八路军和新四军,那可是一支真真正正的革命队伍。他们存在的目的,就是为了把老百姓从苦难中解救出来,全心全意为人民谋福利。就像张思德同志,他就是这支队伍里的一员。

人终究都会走到生命的尽头,但离世的价值却各不相同。古代中国有个叫司马迁的大文豪讲过:“人嘛,总有一死,有的死得伟大,像泰山一样重,有的却微不足道,轻得像根羽毛。”要是为了老百姓的利益献身,那死得就比泰山还要伟大;可要是给法西斯卖命,为那些剥削、压迫百姓的人去死,那就轻得跟羽毛似的。张思德同志就是为了老百姓的利益牺牲的,他的离去,比泰山还要沉重。

毛主席也讲过:“咱们是干着为人民服务的活儿,因此,要是咱有啥做得不对的地方,不怕别人给咱指出来。不管是张三李四,谁提意见都行。只要你说得在理,咱就改。你要是有啥好办法,对老百姓有好处,咱就按你说的来……只要咱一心一意为人民谋福利,对的坚持,错的就改,咱们这个团队肯定能越来越红火。”

新中国一建立,毛主席就老在强调,咱们中国共产党啊,得始终记得全心全意给老百姓办事,谁都不能搞特权。有这么个事儿,挺能说明这个问题的,说的是贺子珍的工作安排。那是一九五零年二月,毛主席从苏联访问完,回了咱们国家。

毛主席趁着这个机会,拐到东北走了一趟,想看看这儿的工业和农业生产咋样。那时候新中国刚站稳脚跟,东北这块地方,因为是重工业的大本营,到处都是忙忙碌碌的生产景象。到了2月27号下午,毛主席坐的那趟专列,就停在了哈尔滨火车站。

毛主席在哈尔滨时,有省市领导陪着,坐车到了颐园街1号住下。那时候,越南的胡志明正好从苏联回来,是给斯大林庆祝七十大寿的,他还跟毛主席一起坐车回了国。到了晚上,毛主席摆了桌酒席请胡志明吃饭,苏联在哈尔滨的总领事马里宁也被请了过来。

酒桌上摆了八个菜和一个汤,大部分都是黑龙江当地的特色,比如熊掌、猴头菇,还有松花江里捕捞的白鱼这些。毛主席看起来心事重重的,他对那些鱼肉没啥胃口,晚餐就随便夹了几筷子青菜,吃了小半碗米饭。宴席散了后,毛主席对一旁的哈尔滨市长饶斌说:“咱们国家现在还穷着呢,得省着点儿花,别大手大脚。如果不是正式招待外国客人,就不用整那些大鱼大肉的,简单弄点米饭青菜啥的就行。”

这天夜里,为了让毛主席睡个好觉,工作人员专门给他安排了一张高级的欧式弹簧软床,还配上了新缝制的绸被子。毛主席走进卧室,先是伸手摸了摸床,发现是弹簧床后,便讲道:“这么豪华的床,我可没那命去享受,用不上这些好东西。”

毛主席扭过头,跟叶子龙讲:“叫他们把床换回之前那种硬板的。”叶子龙觉得这是地方同志的一份好意,但毛主席说:“地方同志的心意咱们得领,可咱国家现在还穷,老百姓日子还不好过,咱不能搞得太奢侈了。”

毛主席又一次跟叶子龙说清楚了,以后外出考察得注意几点:第一,得自己带行李,别用地方上给准备的;第二,别拿我的名字去跟地方上要东西;第三,咱们能自己搞定的事儿就自己来,尽量少给地方添乱,更不能给他们找麻烦。你现在就去跟他们说,把被褥和钢丝床都撤了,换上简单的木板床,然后再去车上把我的行李拿过来。

叶子龙刚准备迈步离开,毛主席冷不丁地开口:“哎,你顺路帮我探探,贺子珍现在哪儿呢?在干啥工作?”毛主席这时候问起贺子珍,可不是心血来潮,毕竟1947年秋天,贺子珍一回国就直接奔哈尔滨去了。

毛主席和贺子珍一块生活了十年,这十年正好是共产党革命最不容易的日子。他们互相扶持,一起奋斗,不管是政治斗争还是人生坎坷,都携手走过,留下了好多让人感动的事儿。

由于各种缘由,毛主席和贺子珍没能一起走到人生的最后,但在他们分开的那些年里,心里都一直惦记着对方,难以割舍。贺子珍,她原本叫桂圆,后来也用过自珍这个名字。1909年,她在江西永新呱呱坠地,小时候在永新女子学校念过书。

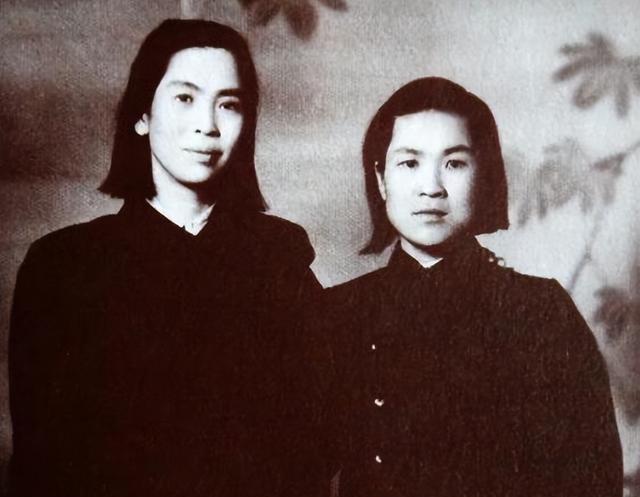

贺子珍很早就成为党员,并且积极参加了游击战。她和她的兄长贺敏学、妹妹贺怡,被人们称作“永新的三杰”。贺子珍不仅聪明还长得漂亮,在当地相当有名,大家都管她叫“永新的美女代表”。1927年8月份,当时18岁的贺子珍,加入了江西永新的起义队伍,一块儿上了井冈山。

仅仅过了两个月,毛主席就带着秋收起义剩下的队伍,一路辗转抵达了井冈山。毛主席和贺子珍的那段恋爱往事,深深地刻在了贺敏学的夫人李立英心里。后来,毛主席的外孙女孔东梅,就是从李立英的讲述里,了解到了外公和外婆之间的深厚感情。

孔东梅在她的书《外婆讲述的旧时光》里描述道:

在井冈山那会儿,外公老往外婆家跑。每次他打算出远门,就会轻轻敲敲外婆的窗子,喊一声:“我要启程啦。”外婆呢,就会悄悄推开窗子一条细缝。她挺纳闷,说:“你要走就走呗,告诉我干啥?”那时候,外婆心里其实装着另一个人,叫欧阳洛,也是个搞革命的,可惜后来牺牲了。外公明白外婆的心意,他觉得外婆既有学问,性格又独特,就一直暗暗地追求她。

1928年5月份,毛主席和贺子珍在井冈山举办了婚礼,一块儿过了十年的夫妻日子。这十年里头,贺子珍可真是吃了不少苦头,不光是心里头难受,身体上也是伤痕累累。她跟自己的爹娘、孩子都没少经历生离死别,长征路上还为了保护战友,被敌机给炸了,身体里头留下了十多块弹片呢。

革命那会儿真是挺不容易的,但对他们来说,却是这辈子最难忘的好时光。贺子珍到了晚年还常常提起:“那时候咱们物质上是穷了点,可精神上别提多充裕了。毛主席书看得特别多。一到晚上,他写东西写累了,就给我讲他看过的那些故事,还有他自己的诗文。他一说起来,就把我带到了一个特别精彩的世界里。我们俩,一个讲得起劲,一个听得入迷,一眨眼天就亮了。”

不过,到了1937年8月,贺子珍没听毛主席的劝阻,还是决定离开延安去上海。那时候,她肚子里又怀上了孩子,加上身体里还有没取出来的弹片,一直折磨着她。贺子珍原本的计划是去西安然后转上海看病。可巧的是,她正准备走的时候,淞沪抗战打响了,上海直接变成了抗日的前线。

上海去不成,贺子珍也不想再回延安了,所以她就在八路军驻延安的那个办事处先安顿下来。贺子珍走的那天,毛主席正忙着在洛川开会呢,等他开完会回到延安的住处,发现人已经不在了。毛主席赶紧写了封信,让警卫快马加鞭送到西安,想劝贺子珍回来。

挺可惜的,贺子珍最终没回家,而是选择去了苏联。她原本的计划是在苏联待个两年左右就回来,打算一边进修学业,一边治疗身体。在准备出发的前几天,贺子珍碰到了毛泽民的妻子钱希均,那时候他们夫妻俩刚从上海回来,路过西安。

贺子珍跟钱希均讲,自己想去苏联。钱希均听后说道:“子珍,你这说走就走的,我听说延安这边的女青年都喜欢那些长征过来的干部,你就不担心你走后,有人去接近他?”贺子珍没直接回应,而是小声嘟囔:“他心里要是有我,我走到哪儿他都会想我;他心里没我,就算我天天守着他,他也不会多看我一眼。”

了解这段往事的人都知道,贺子珍原本盼着能和心爱之人长相厮守,没想到最后还是失去了曾经拥有的一切。钱希均对贺子珍感到挺遗憾的,她后来提起时说:“贺子珍这人挺机灵,就是性子太硬,谁能想到后面会发生那么多变故。说到底,她还是太年轻,很多事情想不到,也顾不过来!”

1938年春天,贺子珍抵达了莫斯科。苏联的医生给她做了个全面的身体检查,但遗憾的是,因为受伤时间太长了,有些重要的地方卡着的弹片实在取不出来。没多久,贺子珍生下了一个男娃,这是她和毛主席的最后一个娃,他们给他取了个俄文名,叫柳瓦。

小柳瓦真是命苦,才六个月大就因为肺炎没了。贺子珍还没能从失去孩子的痛苦里缓过神来,更大的打击又接踵而至。1939年9月,周恩来因为胳膊受伤,得去莫斯科治疗。在出发前,毛主席托他给贺子珍带去一封信和一箱子书。

贺子珍读罢信中的文字,心里猛地一沉,感觉像是整个世界都塌了,啥也挽回不了了。毛主席在信里是这样写的:

子珍:你寄的照片我收到了。我这边啥都好,别担心。希望你能专心学习,政治方面也能不断提升……往后咱们就是一条战线上的同志了。

说白了,“同志”这俩字就意味着夫妻俩走到头了。打从投身革命那天起,贺子珍就是个特别要强的人。但这婚姻的破裂,再加上儿子早早离去,真的让她难以接受,整个人都快被击垮了。好在后来,女儿李敏来到了莫斯科,这才让贺子珍心里稍微好受了点。

1947年夏天8月份,贺子珍带着女儿李敏回到了祖国,她们先在哈尔滨安顿了下来。没过多久,她们又搬家到了沈阳。等到新中国快要成立的时候,贺子珍根据组织的安排,去了上海居住。那时候,陈毅看到贺子珍身体状况不是特别好,就没给她分配啥具体的工作任务,主要是让她好好休息养身体。

叶子龙摸清状况后,就跟毛主席说了:“贺子珍同志眼下在上海呢,陈毅市长已经妥善安排了,她现在就住在贺敏学同志家里。”毛主席一听贺子珍没上班,好一会儿没说话,然后才问:“咋没给她找个工作干呢?”

叶子龙实话实说:“贺子珍同志身体状况欠佳,还在调养呢……”贺子珍一听这话,眉头轻轻皱了一下,就没再吭声。毛主席回到北京,立刻给陈毅打了电话,说贺子珍在上海的开销,都由他的稿费来负担。

陈毅迅速回复并回绝了提议,他直截了当地说:“咱们大上海,难道还差养一个为革命出过力的贺子珍吗?”根据贺敏学的女儿贺小平写的《我的姑姑贺子珍的那些年》里的讲述,贺子珍在上海养身体那会儿,陈毅给了她不少帮助。

贺小平这么说:“听人说,陈毅给姑姑在上海虹口区委组织部安排了个部长的活儿,我听过有人管她叫贺部长。我当时以为她之前在杭州妇女部当过副部长呢,但上海那边她到底有没有正式上任,我还真不知道。就算有吧,听说那个位子也就是让她拿拿工资,没去真正干过活儿。”

贺子珍回国后,她享受到的是啥级别的待遇呢?说出来你可能不信,是副省级。贺小平有篇文章里聊到了贺子珍的收入情况,“那时候,她每个月能领208块工资,还得从中拿出8块来交党费。”虽说组织上对贺子珍的照顾挺到位,给的待遇也挺好,但她心里和身体上受的伤,可不是光靠好点的生活条件和医疗就能治好的。

1950年的时候,贺子珍跟她的哥哥贺敏学和嫂子李立英一起,给毛主席写了封信。没多久,毛主席就给他们回了信。

娇娇在我身边挺不错的,我挺喜欢她。希望你照顾好自己,工作重要,身体也重要,多考虑别人,顾全整个大局,多看看咱们社会主义的建设。

根据已知信息,贺子珍从苏联回来以后,只和毛主席见过一回。那是在1959年7月9号的晚上,地点在庐山的美庐别墅。这次见面,也成了他们这辈子最后一次碰头,两人聊了一个多钟头。因为这次会面挺保密的,所以现在知道他们具体聊了些啥的人没几个。我们只能通过贺子珍后来跟她外孙女孔东梅还有其他家里人聊起时,才稍微了解到一点情况。

那时候,毛主席问贺子珍:“你当时为啥非要离开呢?”贺子珍声音带着哭腔说:“都是我错了,那时候我太不懂事了。”1976年9月,毛主席去世后,贺子珍因为身体原因没法去北京参加追悼大会,她就在上海自己家里设了个灵堂,对着毛主席的遗像,恭恭敬敬地鞠了三个躬。

1979年9月,快到毛主席去世三周年的日子了,贺子珍坐着轮椅,好不容易来到了北京。这是她头一回来新中国的首都。她这次来有个大事,就是想亲眼看看毛主席的遗容。到了那天,贺子珍在女儿、女婿这些家人的陪伴下,坐着轮椅,一块儿去了毛主席纪念堂。

看拍的照片,贺子珍给毛主席的坐像献了花圈,花圈上的绸带上写着话:“我们永远铭记您的革命精神,战友贺子珍带着女儿李敏、女婿孔令华一起献上。”贺子珍称自己是“战友”,这表示她对毛主席有着极高的尊重。

1984年4月19号,贺子珍在上海离世,当时75岁。她的葬礼办得非常隆重,像邓小平、陈云、邓颖超这些党和国家的领导人,都送来了花圈表示哀悼。贺子珍去世后进行了火化,然后中央专门安排了一架飞机,把她的骨灰带到了北京,最后安葬在了八宝山革命公墓的一号室。