在之前的篇章中,我曾梳理了一系列线索,旨在揭示我们所处的宇宙或许是虚构的迹象或漏洞。这十大线索或漏洞引起了广泛的讨论和疑问,读者们纷纷表示对于其中的编程专业术语感到困惑,希望我能详细解释。

那么,在这篇文章中,我们先来重温这十大线索或漏洞:

为何我们所见的宏观世界五彩斑斓,而组成它们的基本粒子却在本质上毫无二致?这正如手机拍摄到的图片也是丰富多彩的,但像素在硬件上的表现是一模一样的。

为何光速有其极限?这可能与计算机处理速度的极限有关,光速便是其上限。

为何存在普朗克常量?这可能是因为计算机的计算精度是有限的。

为何微观粒子表现为概率云?这可能是为了防止系统陷入无尽循环而引入的随机扰动。

为何有泡利不相容原理?这似乎暗示了系统采用了多维数组的数据结构。

为何量子计算机能以惊人的速度进行运算,瞬间尝试所有可能性?这可能因为其本质上调用了主机的接口。

为何存在量子纠缠?这可能与引用同一对象的两个指针有关。

为何存在观测者效应和波粒二象性?这似乎是“懒惰更新”,即为了减少计算量和能耗,就像游戏中视线之外的区域仅显示线条轮廓,而视线之内则渲染出高分辨率的颗粒图像。

为何接近光速时,你的时间会流逝得更慢,与外界时间失去同步?因为计算机的计算能力有其上限,快速移动的物体可能达到CPU的计算极限,导致你的“线程”出现掉帧。

为何人类做决定时需要思考?因为大脑相当于一个信息处理器,思考即是大脑接收信息后的处理过程。

本篇文章将聚焦于小伙伴感到困惑的第三条:“为何存在普朗克常量?因为计算机的计算精度有限”。通过阅读本文,你将能够了解:

1、构建虚拟宇宙的程序员可能采取了何种建模思路;

2、普朗克常量的存在以及量子隧穿效应为何可能成为虚拟宇宙的漏洞;

3、利用量子隧穿效应来解释为何5nm工艺的芯片突破如此艰难。

虚拟宇宙程序员的建模思维

一、基本粒子的模型

如果要全面阐述所有的漏洞和bug,那将是一个长篇累牍的系列。为了使读者能理解这个系列的整体思路,我将从程序员编程构建宇宙这一套程序的建模思路开始讲解。

模拟宇宙的程序员,他们所生活的世界是何等景象,这实在难以想象。假设我现在就置身于那个世界,在那个“神级”的世界里,有一位创业者创办了一家网络游戏公司,我经过面试加入了该公司。入职的第一天,老板就给我画了一个诱人的大饼,宣称公司未来将上市,而我作为一名金融专业毕业的人才,被指派负责公司的IPO工作,并承诺在上市之后会分配给我股份。

我明白,要实现这一目标,关键在于开发出一款风靡全球的游戏,拥有庞大的用户群体,并且能够持续盈利,这样才有故事可讲,才能进行IPO。为了实现这一目标,我招聘了一名开发游戏的程序员,并交给他一个任务:模拟创建一个宇宙,其中包含各种“球”,并诞生生命。至于具体的玩法,我让他自由发挥。

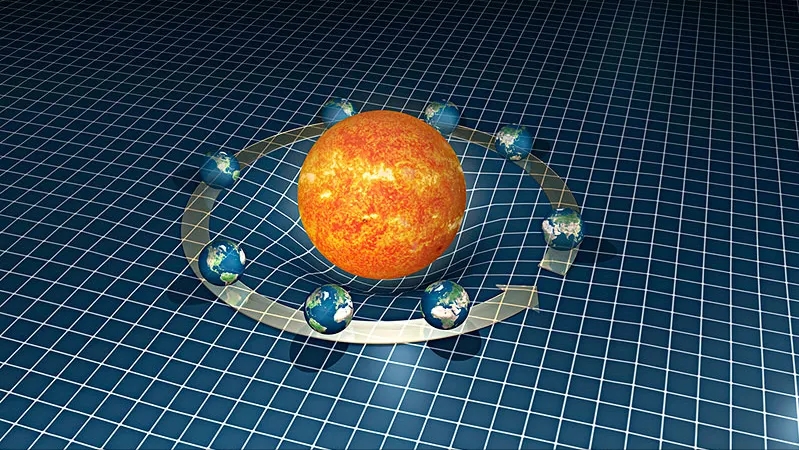

这位程序员开始着手工作,为了让宇宙中的各种“球”形成体系,她先是构建了各种恒星系,然后再用这些恒星系组成更大的星系。接着,她思考如何让这个宇宙中的各种“球”相互关联。她决定引入万有引力,通过数学算法来解决两个“球”之间的相互作用问题,通过微分方程求解两个“球”之间任意时刻的位置和速度,得到它们之间引力相互作用的解析解。

当只有两个“球”时,微分方程的求解并不困难,但当涉及到第三个或更多个“球”时,该如何处理?这时,程序员开始运用数值分析的方法来解决问题,也就是利用计算机来求解数学计算问题。通过这种方式,即使无法得到解析解,也能通过迭代法得到微分方程在任意精度下的数值解。

然而,此法可能导致系统出错。若迭代步长过大,则可能导致计算累积误差急剧增加,从而使得结果与真实解大相径庭,甚至可能出现计算结果无限增大的情形。

因此,通过选取微小的步长来逐步推进整个系统分析,并配合使用高阶迭代公式,便能使得数值解更加逼近真实解,确保微分方程所表述的系统得以稳定持续地运作。

随着程序员所创建的球体数目日益增多,当其数量增至百亿之众时,程序员发现系统渐趋饱和,于是向我求助,告知我该宇宙规模已触天花板,因为球体数量已达顶峰。

我通过对金融数学模型的计算后发现,以该规模的宇宙所容纳的玩家数量与氪金系数挂钩进行盈利预期估算,尚不足以支撑未来的首次公开发行股票(IPO)计划。故此,我对她的要求是,百亿颗球的数目尚且不足,即使是在一个星系之内,球体数目也需达到至少千亿颗。于是,程序员向其老板申请升级至更高配置的计算机,却遭老板以创业公司预算有限为由拒绝,并要求她自行寻求解决之道。

实际上,程序员自有解决之道,但问题在于,如果她去解决这个问题,势必导致工作量的增加,从原本准时下班的工作节奏转变为每周长时间的工作模式,故此,程序员再次向我寻求帮助。而我所能做的,也只能是为她描绘一个美好的前景,告诉她长时间的工作是一种福报。

幸亏程序员并未选择放弃,而是改变了自己的建模策略,她开始着手从微观世界的建模着手,并融入了基本粒子的模型代码。为了让基本粒子之间实现相互作用,她意识到仅仅依靠引力是不够的,于是她又编写了电磁力、强力和弱力三种力的代码。最终,她通过基本粒子的组合形成了各种宏观世界的球体,并确保两套架构能够相互兼容。

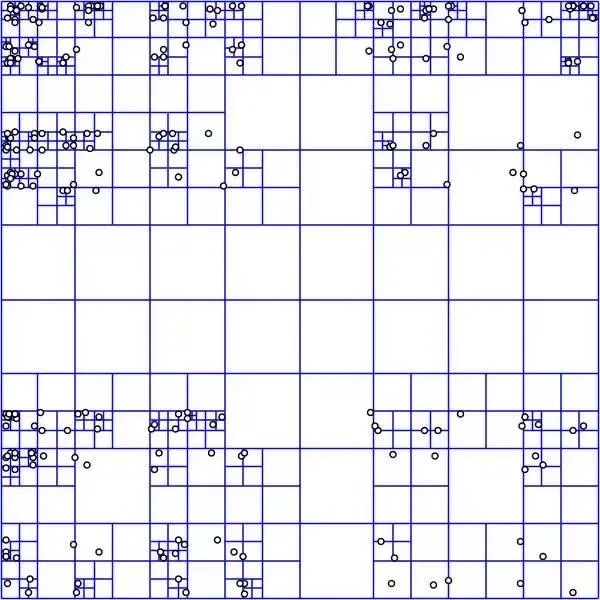

接下来,程序员依靠有限元分析法对代码进行优化。在一个多粒子系统中,若计算每个粒子与其他所有粒子间的相互作用,其计算量将随粒子数的平方增长,当粒子数量达到极限时,系统可能会出现卡顿。那么,程序员为何要创建基本粒子模型呢?

她的目的是将空间划分为网格状,确保每个网格单元中最多只包含一个粒子,从而将粒子间直接的相互作用计算,转化为粒子与所在网格单元的相互作用计算。仅通过相邻网格单元之间的插值计算来更新状态,从而在单位时间复杂度内完成粒子相互作用的计算。

然而,如何确保计算精度呢?程序员引入了“场”的概念。在数学中,场是向量之间的映射,使得粒子可以直接产生相互作用。场被定义为网格单元和相邻网格单元之间的梯度,这个梯度驱动着粒子的运动。在物理领域中,具有质量的物体会因场的作用而对其他具有质量的物体产生引力。

通过二次插值和设定的空间位置函数的场代码,可实现更高精度的计算。场梯度驱动的引力与程序员最初设定的宇宙万有引力并不冲突,两者相互兼容。最初设定的万有引力能量来自计算机的原始能量,而场梯度驱动的引力则是由代码赋予的。

你可以将其想象为你在手机游戏中创建了一个角色,该角色在释放大招时,场梯度驱动的力是所见的能量,而原始能量则是由手机电池提供的。

程序员为何要编写两套引力代码?若要详尽阐述,恐怕篇幅不够,有机会在后续内容中专门讲解吧。但这也可以解释为何大一统理论无法将引力纳入其中的根本原因。

对于粒子间的相互作用而言,原本瞬时完成的作用现在需要通过场来传播,每一次迭代计算对场的更新都仅限于有限范围,导致场的传播存在一个速度上限,该上限正是计算机的最大运行速度。

此时程序员的思考更加周全,既然计算机速度有上限,那么宇宙中所有运动的速度也必然不能超过这一极限。

场的概念不仅如前文所述用于粒子相互作用,还起到了意识传播的作用。如果高级生命体能够通过模拟游戏角色来实现,那么背后玩家下达的指令会通过场传递至模拟人物的信息交换装置,该装置就相当于模拟人物的大脑。

人在思考过程中,即信息交换和处理的过程,有时思考时间较长,此时场在传递指令信息时为何没有达到最大速度,是什么影响了这个速度,对此我将在后续文章中单独探讨。

关于速度极限的问题,让我们考虑一下,假设在广阔无垠的宇宙中,最远的两颗星球上各自孕育了高度发达的文明。比方说,星球A上的一位男性通过超时空通讯技术结识了星球B上的一位女性,双方互生好感,决定亲自见面。然而,哪怕他们的飞船速度再快,也难以超越当前计算机处理速度所设定的极限,这样的速度对于横跨宇宙的巨大距离而言,可谓是缓慢至极,很可能在他们穿越星际的途中,双方早已化作宇宙的尘埃。

此外,这两颗星球上的高等文明可能各自认为自己是宇宙中独一无二的巅峰存在。那么,如何判定哪个文明的科技更为先进呢?显然,他们需要面对面一较高下。但尴尬的是,可能在游戏公司都消亡殆尽之前,他们的星际战舰连对方的影子都未曾触及。

于是,编程人员再次找到了我,她提出,现在的宇宙已经极其浩瀚,然而受限于计算机的处理能力,注定了这两个星球上的文明几乎不可能有任何交集,并询问我是否能够接受这一现实。

我立即否决了这一方案,因为为了游戏的IPO,我需要打造电竞大赛,假设在宇宙的两个最遥远星球上,高等文明通过各种策略一路杀入决赛,他们不能够亲自对峙的话,就无法决出最终的冠军。

程序员只得继续调整和完善。为了使宇宙中的每个星球都有可能发生接触,她引入了“虫洞”这一概念。而为了使虫洞的开启变得合理,且能经得起数学模型的推敲,她不得不同时引入“反物质”、“暗物质”、“暗能量”和“黑洞”等概念。

至此,建模的问题在很大程度上得到了解决,不仅使计算机的运行更为流畅,还解决了粒子间互动的问题。但为了使模拟的宇宙更为逼真,还需要对模拟的真实程度进行优化。于是,程序员着手处理“碰撞”这一问题。

为了理解“量子隧穿效应”,我们可以想象一个人试图穿越一堵墙的情景。在经典物理学的世界里,这是不可能发生的。但在微观世界中,粒子拥有“穿墙”的能力,在接近障碍物时,它们可能会突然消失,并出现在障碍物的另一侧。

用游戏来解释这一现象:想象一下,在赛车游戏中,你的车辆与另一车辆相撞时,却直接穿越了对方,没有发生任何碰撞反应;又或者,两个角色在屏幕上相遇,却没有任何阻挡,能够直接穿越对方的身体。显然,这样的游戏体验是不符合现实逻辑的。

在一些3D游戏里,逼真的画面效果如子弹打在墙上,可以看到墙皮剥落,这些都是通过浮点数运算来实现的。这些运算的精度越高,游戏的视觉效果就越接近真实,但同时对系统资源的消耗也越大。

那么, 如何解决碰撞问题呢?

让我们回想一下FC平台上的经典之作《小蜜蜂》。在这个游戏中,玩家控制的是一架小飞机,它发射出的子弹在与小蜜蜂相撞时会消灭对方。我们怎么确定子弹和小蜜蜂是否相撞呢?我们可以将子弹和小蜜蜂都视作小圆球,然后计算两个圆心之间的距离D,并加上两个圆的半径之和R1+R2。如果D小于或等于R1+R2,则表示它们发生了撞击;否则,它们没有相撞。

随着游戏难度的增加,飞机发射的子弹可能是多排的,而小蜜蜂不仅能发射子弹,甚至还会飞向飞机,这就意味着有多个小圆球需要考虑。当出现三个小球时,我们需要做三次比较;四个小球则需要六次运算;而对于100个小球,计算次数则高达5000次。

现代游戏的逼真度使得物体的形状更加复杂多变。以《绝地求生》为例,玩家控制的角色坐在一辆越野车中,人物和车辆都是不规则的形状。当它们发生撞击时,计算的复杂性会大幅增加。如果要实现游戏的极高逼真度,衣物和座椅之间不能穿插,还要模拟不同速度撞击树木时的声音、角色身体的震动以及树皮受损的程度。如果车辆坠海,波纹的扩散效果将需要更多的计算资源。

然而,即便是世界上最强大的计算机,也无法完全模拟出一些细节。以越野车以不同速度冲入海中为例,要计算风力大小、不同风力下水花的形态,以及不同季节水温对这些效果的影响。如果汽车发生漏油,火焰的颜色、燃烧时间以及衰减过程都需要精确模拟。角色的痛觉表现也需要精确呈现,是昏迷还是尖叫。这些细节都需要巨大的计算力和精确度,而现实的计算机系统很难完全达到。

因此,如果计算机硬件无法支持如此庞大的计算需求,游戏可能会出现卡顿甚至崩溃。此时,程序员需要采用四叉树等算法来降低计算复杂性。

尽管如此,也不能完全保证在高精度下的效果。在物体靠近时,为了降低计算负担,程序员通常会限制浮点计算的精度。这样的限制可能会导致碰撞检测的精确度下降,从而在屏幕上出现视觉上的错误,即所谓的“穿模”现象。

在现今的许多游戏大作中,两个角色相互靠近时不能相互穿越,但我们常常看到角色的衣物或手持的武器穿透对方的身体。这就是因为计算资源的限制导致程序员不得不容忍这类视觉上的小瑕疵,毕竟这类bug对游戏体验的影响相对较小。

然而,为了构筑一个仿真度极高的宇宙模拟器,程序员们不得不采用一系列复杂的技术手段。他们必须将整个宇宙空间以k-d树的形式来进行高效划分。通过这种方式,每一次的碰撞检测都能被独立地进行处理,而无需再次进行所有粒子间距离的计算,从而大幅节省了计算资源。

然而,在经过一次次的测试之后,一个新的问题暴露了出来。有时,本应在同一网格内发生碰撞的两个粒子,由于速度极快,直接跃过了这一网格,跳到了下一格,导致它们互相穿越而没有发生预期的碰撞。这一现象,在量子力学领域,被称作量子隧穿效应,也即是微观尺度上的“穿模”问题。

为了处理这个问题,程序员们引入了“洛伦兹变换公式”。该公式阐述了在狭义相对论中两个相对作匀速运动的惯性参考系(S和S′)之间坐标转换的关系,是观察者在不同惯性参考系中对物理量进行测量时所用到的转换方程。尽管该公式最初并非由爱因斯坦所推导,但正是他通过狭义相对论为其赋予了深刻的物理意义。或许在爱因斯坦的内心深处,他已经预感到了某种“预定和谐”的存在,而这一切可能正是从洛伦兹变换公式中所揭示的启示。

利用洛伦兹变换公式,程序员们得以解决微观粒子的穿越问题。通过将粒子的速度与质量相关联,确保其在一个迭代周期内的运动不会超出一个单元格的范围,由此避免了穿越碰撞的问题,并修复了量子隧穿效应。一旦修复完成,计算精度将达到普朗克长度,隧穿现象从此不复存在。因此,普朗克常量的存在,实际上是受到了计算精度的限制。

既然这一问题能够被程序员修复,那么为何在我们的宇宙中,量子隧穿现象仍然存在呢?答案在于程序员主动选择允许这个bug的存在,一方面是为了节省计算资源,另一方面则是为了让宇宙中的高级文明能够利用这个bug,以实现空间和时间的穿越。

在解决了这一计算模型的细节问题之后,宇宙中的天体运动模拟至此基本大功告成。

二、微观粒子相互作用的建模

在这一阶段,程序员向我汇报,天体运动的代码已经编写完毕,为了进一步完善后续的代码,他们需要扩充团队。为了丰富宇宙的元素和增加游戏的多样性,需要聘请化学专业的专家加入团队;同时,为了让生命得以存续,还需引入物理专业的专家来协助模拟可控核聚变和恒星。

不久,新的团队成员加入,很快,关于粒子间相互作用和反应的底层计算问题都得到了解决。

三、宏观世界的建模

随着底层建模问题的解决,接下来的工作就变得更为简单——只需要渲染出宏观世界的景象即可。此时,程序员需要定义各种颜色,并在微观粒子反应的计算中,融合所有可能的颜色变化。

此外,还需要设计宇宙中各种物质和物种的外观,包括植物、物体以及生命体的外观。因此,程序员又一次找到了我,建议团队继续扩编,并邀请一名原画师加入。考虑到高级文明可能会进行转基因编辑,从而创造出新的物种,因此,算法也需要进行升级,以自动生成所有可能基因重组的具体成像外观。

四、生命系统的建模

然而,对于如何计算和建模生命系统,我自认能力尚不足。一方面,我的数学计算能力有限;另一方面,生命系统本身极为复杂深奥,尤其是意识的触发和生成机制,目前仍是个谜。因此,我无法从数学的角度进行计算和推导。

生命系统是一个多维计算组合的产物,其中包括基因语言,其复杂程度远超所有已知的计算机语言。例如,基因语言能够自动完成问题修复、更新和升级,这是计算机语言无法比拟的,除非程序员本人亲自介入。

五、游戏玩法机制建模

关于游戏的玩法和机制,在此不再赘述。我之前的文章中已经对模拟宇宙的目的进行了详细的阐述,包括各种玩法和氪金机制等。

以量子隧穿效应解释5nm芯片制造的难题

在微观世界中,由于精度不足,量子隧穿效应是真实存在的,这导致了粒子能够穿越障碍,从而在芯片制造中产生漏电现象。当芯片的材料尺寸缩小至5nm以下时,这种现象尤为明显,并可能导致芯片逻辑电路无法正常工作,这成为了未来芯片技术发展的一大障碍。

最后,我想说,在我们享受游戏的时候,有时会遇到系统更新或维护导致无法登录的情况。同理,如果宇宙是一台超级计算机模拟出来的,那么这台计算机也必然需要定期更新和维护,而其中的程序员并不会向我们透露这些信息。那么,这台模拟宇宙的计算机是如何做到在更新和维护时悄无声息的呢?

在本文的最后,我想抛出两个bug,其中一个便是梦境的产生。以后有机会的话,将通过计算机建模和代码机制来解释梦境的成因。事实上,历史上有许多智者,如《河图洛书》的原作者,也洞悉了程序员的建模思路,并直接将其转化为脚本,作者的造诣更高。

那么,您对此又有何看法呢?欢迎在评论区与我交流探讨。