人类究竟从何而来?

在蒙昧时代,世界各地流传着充满想象力的神话传说。

华夏大地相信女娲抟土造人,赋予人类智慧,使之成为世间主宰;西方世界则秉持上帝造人的神创论。

然而,随着人类文明的进步,科学研究逐步揭示,这些神话故事并非事实。那么,第一个男人和女人究竟如何诞生?人类的起源又在哪里?

回溯历史,想要探寻男人和女人的诞生,首先要明确 “人” 的概念。

而了解 “人” 的起源,又必须追溯到生命的起源。

46 亿年前,地球如同今日的火星,黄沙漫天,一片荒芜。直到蓝绿藻在海底出现,一切都发生了改变。这种藻类植物通过光合作用,吸收二氧化碳,释放出大量氧气。氧气的出现,彻底改变了地球的大气成分,臭氧层逐渐形成,阻挡了阳光中的紫外线,为生命诞生创造了条件。

最初的生命,便在这片生机初现的海洋中孕育。这一时期,被称作寒武纪(距今约 5.42 亿年前 —4.85 亿年)。

寒武纪的生物,大多是海洋无脊椎生物,三叶虫是其中的代表。在这一时期,生命在极短的时间内呈爆发式增长,地球上现有的多种多样的动物门类,在寒武纪开始不久后几乎同时出现,“寒武纪生命大爆炸” 就此得名,也开启了地球生物演进的序章。

寒武纪之后,地球进入奥陶纪。

当时气候温暖,浅海广布,海生生物空前繁荣,相较于寒武纪更为兴盛。这一时期,原始脊椎动物淡水无颚鱼和星甲鱼首次出现。但在奥陶纪晚期,一场灾难降临。

一束来自 6000 光年以外的伽马射线穿透大气层,击中地球,摧毁了三分之一的臭氧层,强烈的紫外线直接照射地球表面,导致至少 60% 的生命灭绝。

此后,地球又经历了 4 次生物集群灭绝事件。

其中,最为著名的是 “恐龙大灭绝”。这次事件致使恐龙等大型动物和多种植物消失,而哺乳动物和鸟类存活下来,并逐渐成为新的优势物种。恐龙的灭绝为体型较小的哺乳动物腾出了广阔的生存空间,在此后的 6600 万年里,哺乳动物持续分化,人类的祖先猿类也在其中。

那么,猿类是如何进化成人的?

这就要从进化论说起。

18 世纪,尽管中世纪的阴霾依然笼罩欧洲,但仍有一些追求真理的进步人士,法国博物学家拉马克便是其中之一。

1809 年,拉马克在《动物哲学》一书中,系统阐述了他的进化理论 —— 拉马克学说,其主要观点为用进废退和获得性遗传。

拉马克认为,生物经常使用的器官会逐渐发达,不使用的器官则会逐渐退化。以长颈鹿为例,其祖先原本脖子较短,由于环境变化,低处的叶子被吃光,为了获取食物,它们不得不伸长脖子和前腿去吃高处的叶子,久而久之,就演化成了如今的长颈鹿。

拉马克还主张,这种后天获得的性状可以遗传给下一代。然而,拉马克的理论存在局限性,缺乏严谨的实验论证,且带有唯心色彩,认为生物具有内在的向高级进化的趋势。因此,后来达尔文的进化论推翻了拉马克的用进废退论。

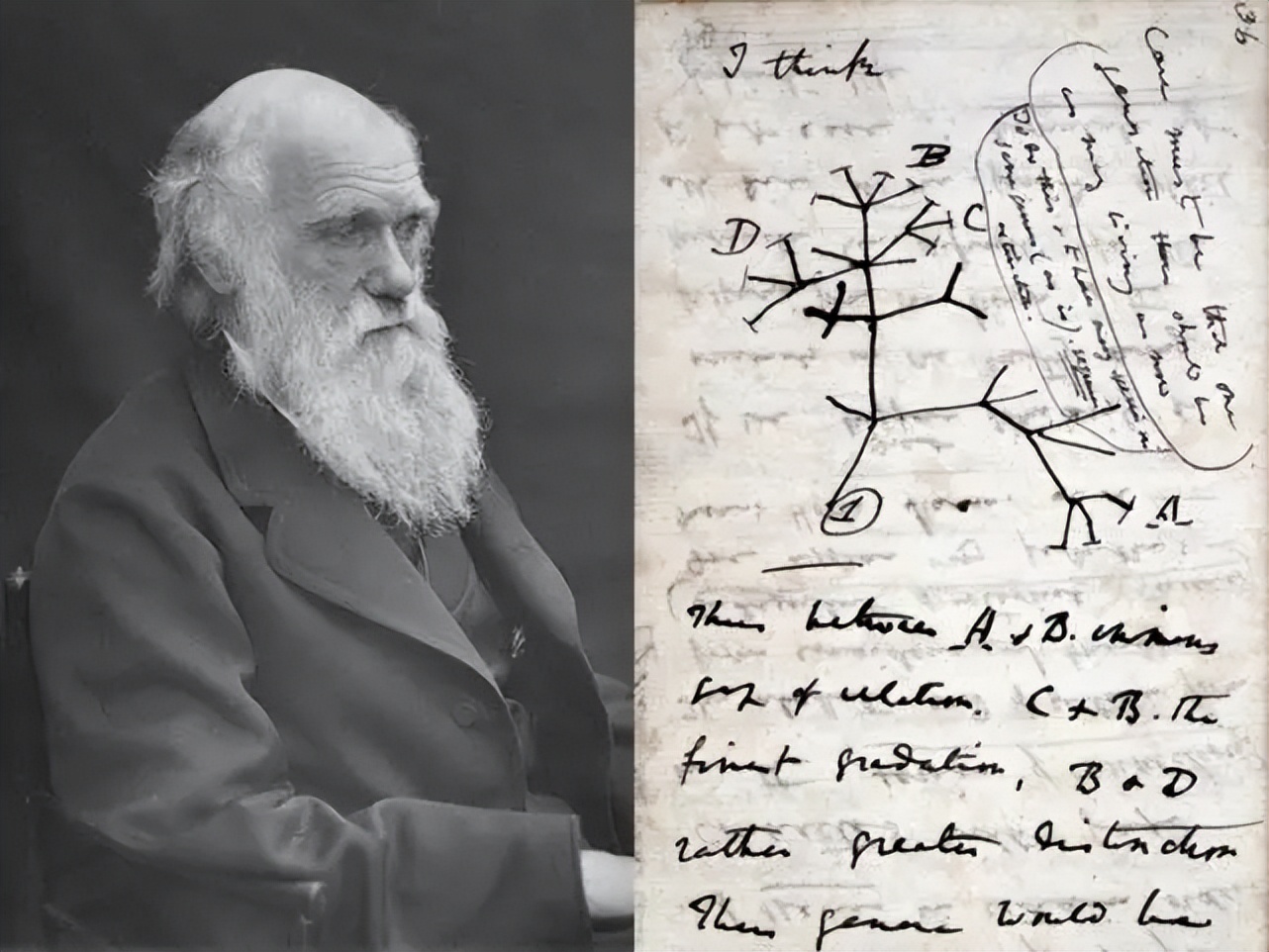

1859 年,达尔文的《物种起源》出版,系统阐述了他的进化学说。

其一,生物是可变的,物种处于不断进化之中;其二,自然选择是生物进化的动力。在自然界中,生存空间和食物有限,生物为了生存展开激烈竞争。为了在 “生存战争” 中获胜,生物会朝着有利于生存的方向进化。

种群中的个体存在变异,具有有利变异的个体能够存活并繁殖后代,而不具有有利变异的个体则会被淘汰,这就是 “物竞天择,适者生存” 的原理。但达尔文的经典进化论也存在时代局限性,缺乏足够的化石证据来解释不同物种之间的 “过渡” 现象。

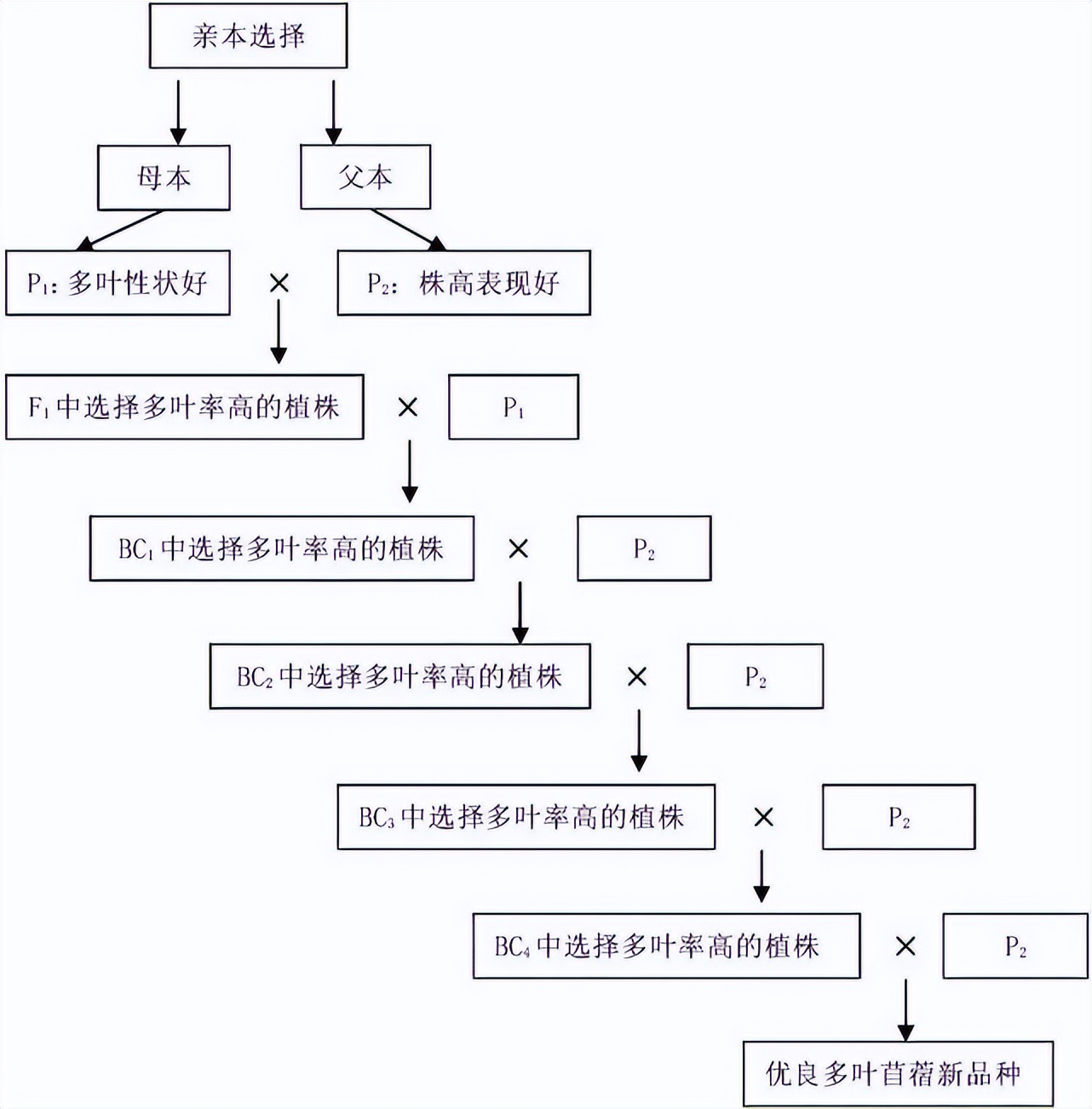

在达尔文《物种起源》出版 7 年后,孟德尔通过豌豆实验,发现了遗传规律。

在长达 8 年的实验中,孟德尔总结出遗传学的两大基本规律 —— 性状分离定律和自由组合定律。但由于其理论过于超前,当时并未得到理解。

直到 1900 年,荷兰的德弗里斯、德国的科伦斯和奥地利的切尔马克同时独立 “重新发现” 孟德尔遗传定律,这一理论才得到广泛认可,1900 年也因此成为进化史上具有划时代意义的一年。

20 世纪后,科学家将达尔文和孟德尔的理论相结合,形成了现代进化论。

现代进化理论认为,进化在生物种群中实现,突变、选择和隔离是生物进化和物种形成的三个基本环节。

种群是生物进化的基本单位,突变为进化提供原材料,自然选择决定进化方向。突变具有不确定性,一旦发生,便会受到自然选择的作用。

自然选择淘汰不适应环境的物种,推动种群向适应环境的方向进化。隔离是物种形成的必要条件,它阻止不同物种之间的基因交流,使种群的突变不会扩散到其他种群,促使不同种群朝着不同方向演化。

“恐龙大灭绝” 之后,人类的祖先猿类凭借敏捷的身姿,迅速占据了森林的生态位。大约 1000 万年前,印度和非洲板块张裂拉伸,在非洲形成了巨大的东非大裂谷。

大裂谷将非洲一分为二,也使远古猿类族群被分隔开来。

生活在非洲东部的猿猴逐渐进化为人类,而西部的猿猴则进化为现代黑猩猩。

这是因为地理隔离导致两个族群无法进行基因交流,在不同的环境中朝着不同方向进化,最终形成生殖隔离,成为两个截然不同的物种。

非洲东部的自然环境发生了变化,人类远祖生活的地区,树上的食物变得匮乏,迫使生活在树上的猿类下地寻找食物。而西部环境适宜、食物充足,猿类得以继续在树上生活。

原始人类下地后,面临诸多生存挑战。

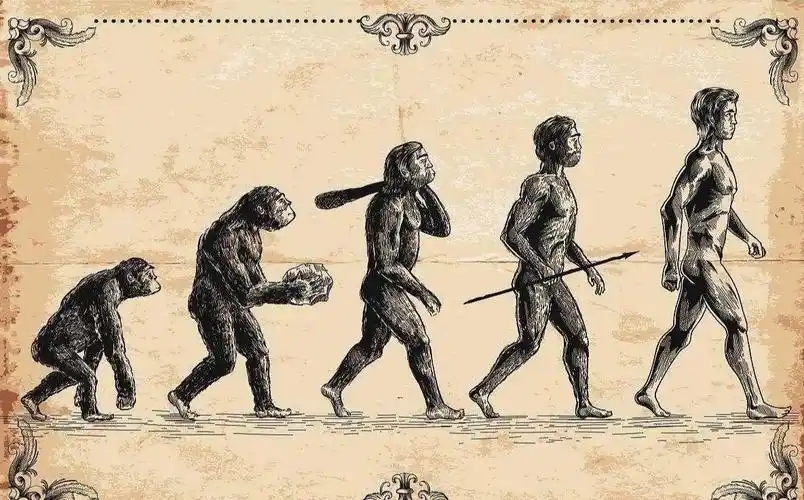

他们行走速度不快,体型弱小,缺乏防护能力,外出寻找食物不仅耗时费力,还容易遭到恐猫等肉食动物的猎杀,这一时期被称为地猿时期。随着东部环境的持续恶化,地猿在地面上的时间越来越长。为了更快获取食物,地猿开始尝试两足直立行走。这一改变不仅提高了行走速度,还节省了能量。直立行走让人类能够获取更多食物,包括肉类,极大地补充了体力。

到了南方古猿时期,人类开始以肉类为食。

肉类富含的能量远超植物,多余的能量被分配到大脑,促进了大脑的发育。随着脑容量的逐渐增大,人类的智慧不断提升,不仅开始使用工具,还学会了制造工具。

对肉类食物的摄取和工具的使用,加速了大脑容量的增长,促使古猿进化为 “能人”。古生物学家将脑容量超过 600 毫升的定义为 “人”,低于 600 毫升的则为猿。

能人成为世界上第一个人类物种。此后,人类的进化并未停止,陆续进化出匠人(180 - 130 万年前)、直立人(距今 180 万~30 万年)、海德堡人(60 万~10 万年前)以及智人(距今 25 万~4 万年前)。晚期智人在解剖学上与现代人无异,分布在世界各个大陆,经过漫长的进化,形成了现代人类。

综上所述,生物的演化是一个渐进的过程,人类的进化历经了数千万年,绝非一蹴而就。进化以种群为单位进行,因此,我们无法确定世界上第一个人是谁,但可以确定第一个人类族群是 “能人”,第一个男人和女人也来自这一族群。

人类作为自然界最为特殊的动物,从猿猴进化为现代人,在 “物竞天择,适者生存” 的自然法则下,成为进化最成功、最适应环境的群体。

人类凭借智慧和毅力,开辟了新的时代,从大破灭时期的猴子,登上生物链的顶端。从远古到现代,人类从被动适应环境,到主动改造环境,创造了辉煌的文明。