“拍电影这个东西,就和请别人吃饭一样!”

“我拍电影从来没有预算,请人吃饭就要吃好,怕花钱、收着吃那就不吃也罢。”

这两句话出自讲究导演姜文的口中。

从《阳光灿烂的日子》到《邪不胜正》,26年时间里,由他导演的电影总共只有6部,不算高产。

可许多电影人却以他为榜样和偶像,他究竟凭什么这么牛呢?

不安分的追梦人生

不安分的追梦人生1980年代初的北京城,中央戏剧学院的校园里总能看到姜文来回奔波,从小在军区大院长大的他,骨子里就带着一股子不服输的劲头。

不像其他同学毕业后还在老老实实跑龙套,他愣是靠着自己的本事在话剧、电视剧和电影三个领域都有了个一席之地。

机会就是留给有准备的人,著名导演谢晋在选角时一眼就相中了这个桀骜不驯的年轻人。

看了看他的表演二话不说就把《芙蓉镇》男主角的重任交给了他。

姜文也没辜负谢导的期望,把一个倔强执著的知识分子形象演得入木三分。

这部戏不仅让全国观众记住了这张脸,更让他邂逅了当时如日中天的影后刘晓庆。

这段轰动影坛的姐弟恋,让姜文第一次尝到了成名的滋味。

但他可不是那种安于现状的人。

在拍摄张艺谋导演的《红高粱》时,他没事就跟在张导屁股后面打听这个镜头为什么要这么拍,那个角度又是怎么想出来的。

张艺谋说:"姜文就是个不安分的演员,看他那样子,早晚得转行当导演。"

果不其然,到了《霸王别姬》选角的时候,姜文就开始展现自己的另类想法。

他硬要试演"虞姬"这个女角,这在当时简直就是石破天惊。

虽然最后没选上,但这件事在圈内传开后,大家都说这小子不按套路出牌,有想法。

1993年,姜文终于按捺不住自己的导演梦想,自己掏钱拍了处女作《阳光灿烂的日子》。

这部电影一反当时主流电影的说教风格,就是老老实实讲几个北京小混混的青春故事。

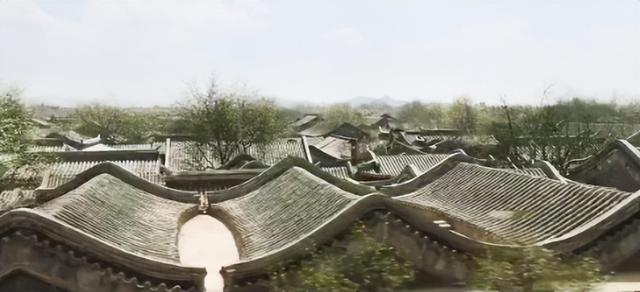

影片中浓浓的北京胡同味道、少年人的叛逆情怀,还有那些略带暧昧的青春萌动,都被他用诗意的镜头语言拍得惟妙惟肖。

大院里的各色人物,还有那些藏在心底的懵懂情愫,都被姜文用最生动的方式呈现出来。

这一出手,圈内人就惊呼:这小子是块拍电影的料!

就连一向严苛的电影评论家都说,姜文的处女作开创了一种全新的叙事方式,把北京胡同的市井生活拍出了诗意。

禁片风波眼看着事业蒸蒸日上,2000年,姜文却在《鬼子来了》这部电影上栽了个大跟头。

这部讲述抗战时期乡村生活的电影,完全颠覆了传统抗日题材的表现手法。

片中没有慷慨激昂的战斗场面,也没有高大全的英雄形象,而是用黑色幽默的方式,展现了战争中老百姓的生存智慧。

姜文的镜头对准了那些市井小民,他们不是英雄,甚至有点市侩,可恰恰是这种市侩,才是最真实的生活状态。

影片在国际上一举成名,在戛纳电影节上收获了满堂喝彩。

可在国内,电影却因为各种原因被禁映,姜文本人更是被勒令五年内不得担任导演职务。

这一禁就是整整五年。

有人劝他走走关系、说说好话,把自己的作品改的更合规一点,可姜文压根就不吃这一套。

"我拍电影就是说我想说的,不想说的谁也别想让我说。"

这句话虽然霸气,却也道出了他坚持艺术理想的决心。

在这五年里,姜文把自己关在家里,整天写剧本、琢磨镜头,一点都没闲着。

熬过了禁令期,姜文带着新作《太阳照常升起》重出江湖。

这回他玩起了魔幻现实主义的手法,把民国时期的爱恨情仇拍得光怪陆离。

影片里充满了象征性的画面:会飞的房子、诡异的亭台楼阁,还有那些难以捉摸的人物关系。

普通观众看得云里雾里,连连摇头,票房自然是一塌糊涂。

但就在这个时候,英皇集团的老板杨受成却对姜文另眼相看。

在其他投资人都对姜文敬而远之的时候,杨受成不仅没有嫌弃他,反而继续投资支持他的创作。

这份知遇之恩,让姜文在最低谷的时期依然能够坚持自己的艺术理想。

正是这种坚持和信任,为他后来创作《让子弹飞》这样的经典作品奠定了基础。

不按套路出牌

不按套路出牌经历了《太阳照常升起》的滑铁卢,姜文开始琢磨:是不是该换个方式讲故事?

但他可不是那种为了讨好观众就随便改变风格的主。

2010年,他琢磨出了一部《让子弹飞》,这回连请演员都玩出了新花样。

姜文没按常规找经纪人谈,而是亲手写了两封"文言文"信,一封给周润发,一封给葛优。

信中不谈片酬,不谈条件,就说了自己对电影的理解和对他们的敬意,写的那叫一个真诚。

这打动了两位大腕,他们两人都欣然接了戏。

不少圈内人都说,也就姜文能想出这么特别的方式。

在拍摄现场,姜文更是一点都不含糊。

每个镜头他都要亲自过问,从演员的走位到道具的摆放,只要觉得不满意就返工重来。

有次就为了拍一个吃面的镜头,他让葛优和周润发重复拍了一整天,就因为觉得吃相不够到位。

这种近乎偏执的坚持,最终在票房上得到了回报。

《让子弹飞》不仅收获了6.3亿的惊人票房,更重要的是凭借巧妙的剧情设计和富有寓意的台词,成为了无数观众津津乐道的经典之作。

片中"让子弹飞一会儿"的台词更是成为了那个时代的流行语。

老倔头的电影理想主义

老倔头的电影理想主义尝到了商业成功的甜头,但姜文并没有因此改变自己的创作态度,顺应时代潮流。

接下来的《一步之遥》和《邪不压正》,依然走着他那条"不按套路出牌"的路子。

特别是《邪不压正》,为了拍好几分钟的屋顶追逐戏,他在云南搭建了整整四万平方米的古建筑群。

这种大手笔让投资人吐槽他"太烧钱"。

但姜文却觉得拍电影就得让观众看到最好的效果,要是为了省钱就糊弄,那还不如不拍。

在一档节目里有人问他拍戏时没有做过预算吗,他直接回答:“预算?什么叫做预算?”

姜文的这种极致追求,让他的每部作品都带着鲜明的个人印记。

如今已经61岁的姜文,正在筹备新作《施剑翘传》。

这些年来,他始终保持着自己的倔脾气:不赶潮流,不赶进度,就是一门心思琢磨着怎么把电影拍得更好。

在这个以票房论英雄的时代,姜文就像一块顽石,始终坚守着自己的电影理想。

参考资料: