廖耀湘作为国民党的高级骨干,他有自己的骄傲。尤其是留学经历,让他看不起共产党的打法,哪怕被俘后,依旧保持高高在上的姿态。

直到这个男人的出现,才让廖耀湘明白,这个天下的胜负早就定了......

曾经的骄傲与战败的无奈

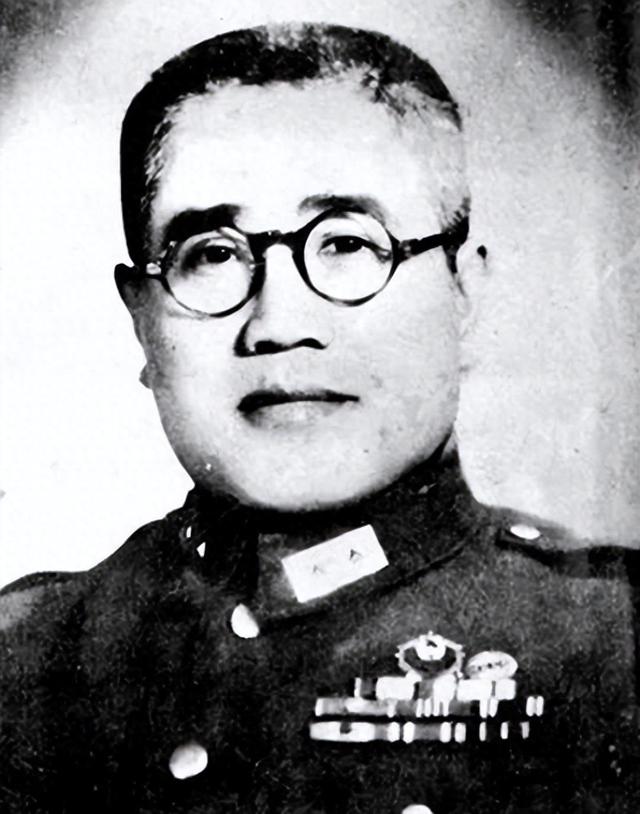

曾经的骄傲与战败的无奈廖耀湘,这个名字在抗日战争和国共内战的历史上,曾经是一个令人敬畏的存在。作为国民党的军事骨干之一,他以卓越的指挥才能和过人的胆略,在多个战场上屡次立下赫赫战功。

他字耀庭,1906年出生于湖南邵阳一个普通的乡绅家庭,自幼聪颖好学,带着一股不甘平庸的志气走上了从军之路。他的军事生涯起步于黄埔军校第六期。

1930年,他被选派赴法国圣西尔军校深造,成为当时少数接受西方系统军事教育的国民党将领之一。

在抗日战场上,廖耀湘的表现堪称英勇。当时,他的“新六军”是国民党最为精锐的部队之一,装备了大量美式武器,且作战风格猛烈、机动灵活。他带领新六军参与了多个重要战役,屡屡打败日军。

在他麾下,新六军的纪律严格,士气高昂,作战时从未轻言失败。因此,廖耀湘迅速晋升为中将,并且被国民党当局视为未来的军事希望。

第二次缅甸战役打响,廖耀湘指挥新六军,协同美军作战,攻克密支那等战略要地。他的部队配备了美式装备,坦克、装甲车一应俱全,这在当时的中国军队中极为罕见。

廖耀湘充分利用机械化优势,采取快速突袭与迂回包抄的战术,屡屡重创日军,被盟军称为“东方隆美尔”。

抗战胜利后,内战烽烟再起,廖耀湘被蒋介石委以重任,调往东北战场,担任新六军军长。他率部在东北连战连捷,先后攻克四平、长春等重镇,一度将林彪指挥的东北民主联军逼入绝境。

这些胜利让廖耀湘对自己的军事才华深信不疑,也让他在国民党军中声望日隆。然而,他并未料到,这份骄傲与自信,在后来的辽沈战役中将成为他内心不甘的根源。

辽沈战役的失败辽沈战役的起点是1948年10月7日,林彪指挥的东北野战军已经集结了五个纵队,开始对锦州进行围攻。

廖耀湘作为时任辽西兵团司令,面临着锦州失守的局面。他迅速反应,决定带领兵团进行增援。急忙组织了6个军,共计11万人的大军,意图迅速赶往锦州进行支援。

在这个过程中,国民党高层出现了强烈的分歧:蒋介石坚持“救锦州为先”,希望保住东北的门户;东北“剿总”司令卫立煌却主张固守沈阳,认为锦州已无回天之力;而远在北平的傅作义则建议集中兵力于关内,放弃东北。

廖耀湘夹在高层意见的拉锯战中,进退两难。他曾提出一个折中方案:先攻占黑山、大虎山,打开通道后再视情况救援锦州。然而,蒋介石的电令反复无常,一会儿催促西进,一会儿又要求固守。

由于战场的特殊情况和周围不断变化的敌军态势,他的部队在进攻过程中受到了阻拦。东野的五个纵队利用地形的优势,成功地封锁了廖耀湘兵团的进攻路线,使得他所带领的兵团无法顺利前进。

10月23日,廖耀湘的部队在黑山遭遇了东北野战军的顽强阻击。黑山是锦州与沈阳之间的咽喉要道,林彪在此部署了重兵,决心将廖耀湘的机械化部队拖入消耗战。

东北野战军依托地形构筑了坚固防线,用步兵加炮兵的战术死死咬住对手。黑山阻击战打了三天三夜,廖耀湘的部队伤亡惨重,机械化优势在泥泞的秋季田野中大打折扣。

10月26日,锦州守军在范汉杰指挥下全线崩溃,城破人亡。锦州的失守彻底打乱了廖耀湘的计划,他的西进兵团失去了战略目标,陷入进不得、退不下的尴尬境地。

廖耀湘并未立即认输,试图率部向营口方向突围,寻求海上撤退的可能。林彪早已料到这一步,采取了“关门打狗”的战略,在辽西走廊布下天罗地网。

西进兵团在胡家窝棚一带被东北野战军主力包围,廖耀湘的指挥部与部队失去联系,通讯中断,军心动摇。他下令部队分散突围,自己则带着少数卫兵乔装成普通士兵,试图混出重围。

这位曾指挥千军万马的将军,身着破旧棉袄,头裹毛巾,混迹于溃散的士兵中,沿乡间小路向南逃窜。当他逃到辽中县一个偏僻村庄时,疲惫不堪的模样和一口湖南口音引起了村民的怀疑。

村民将他交给了解放军巡逻队,廖耀湘的逃亡之路就此终结。

从锦州危机的爆发,到黑山阻击战的惨败,再到乔装逃亡的徒劳,廖耀湘在辽沈战役中的每一步都充满了挣扎与无奈。他的军事才华在战略困境中被消磨殆尽,他的骄傲在对手的铁腕下被无情碾碎。

宴会上的冲突与刘亚楼的应对

宴会上的冲突与刘亚楼的应对1948年11月,辽沈战役刚刚落幕,东北全境解放,国民党军精锐部队全军覆没。作为被俘的高级将领,廖耀湘被带到这座城市,等待命运的裁决。

与许多人想象中的严酷审讯不同,他迎来的却是一场别开生面的宴会。这场宴会由东北野战军参谋长刘亚楼亲自操办。宴席的初衷并非羞辱,而是体现解放军“以德服人”的政策,希望通过交流感化这些昔日的对手。

宴会开始时,气氛尚算融洽。刘亚楼身着朴素的军装,笑容和煦,举止间透着一股胜利者的从容。他起身致辞,言辞中既有对辽沈战役胜利的肯定,也有对被俘将领的宽慰。他提到,战争的胜负已成定局,过去的恩怨不必再提,希望大家能正视现实,共同为新中国的未来出力。

廖耀湘无法接受这场屈辱,面对刘亚楼的敬酒,他的反应充满了反叛与不满,猛地站起身来,把酒杯摔在桌上,怒声质问:

“你们共军打得是什么仗?根本不懂战役,也不讲究战术,我的大部队还没有摆好阵型,你们就开始进攻了,你们胜之不武!如果不信,请转告林彪将军,我们把部队摆开,重新打!”

面对廖耀湘的挑衅,刘亚楼并没有表现出愤怒或者激动,他没有和廖耀湘正面冲突,而是保持着冷静与从容。

他端起酒杯,走到廖耀湘身旁,半开玩笑地说:“廖将军,战场上你是条硬汉,如今到了这里,何不放开胸怀,咱们喝一杯?”

“胜负已定,战场上的道理你我都懂。兵力也好,地利也罢,能用上的都是本事。你说胜之不武,可锦州、黑山,我们步步为营,靠的是将士们的血汗,不是天上掉下来的。”

这番话虽不激烈,却句句戳中要害,直指战争的本质——胜利从来不是单一因素的结果,而是战略、执行与民心的综合体现。廖耀湘听后一愣,嘴唇动了动,似乎想反驳,却一时语塞。

就在气氛僵持之际,刘亚楼转身向门外示意,片刻后,一位身材挺拔、气度沉稳的中年男子缓步走入会堂。此人正是郑洞国,原国民党东北“剿总”副总司令,也是廖耀湘在黄埔军校的同期校友。

郑洞国的出现让廖耀湘的脸色骤变。坊间传言郑洞国已在长春战死,甚至有人说他宁死不降,成了国民党宣传中的“忠烈”典型,事实却是,郑洞国在长春被围困数月后,于1948年10月21日率部起义,投向了解放军。他的现身,不仅打破了谣言,也给了廖耀湘当头一击。

郑洞国看着廖耀湘的目光,平静地说道:“耀湘,好久不见。”

廖耀湘急忙起身,面对这位曾经的战友和上司,他自动行了个军礼,满脸的震惊与疑惑。郑洞国并没有立刻回答,而是简单地笑了笑,缓缓说道:“我并没有死。”

郑洞国没有急于让廖耀湘听自己讲述自己的生还经历,而是直接讲起了当前的局势。

郑洞国说:“我曾以为,这场内战打下去,终究会有一方胜利,但当我看到解放区百姓过得如何安稳,看到他们心甘情愿支持共产党,我才明白,这场战争,胜负已定。”

这一番话,让廖耀湘的心情愈加复杂,沉默了片刻,忽然站起身,拿起酒杯,走向刘亚楼,敬了三杯酒。

这三杯酒,不仅是对刘亚楼的尊重,更是对自己刚才不理智言辞的道歉。

廖耀湘的心路历程与心态转变宴会结束后的几天,廖耀湘的情绪依然复杂。他被安置在哈尔滨一处临时居所,条件虽简陋却不失人道,伙食中有热腾腾的玉米面窝头和白菜汤,偶尔还有些肉食。

更让他意外的是,解放军并未对他施加严苛的审讯,而是安排了学习和交流。几天后,他主动找到负责看守的军官,低声说道:“那天宴会上,我失态了,向刘将军赔个不是。”

1949年初,廖耀湘被转移到北京功德林战犯管理所,这里汇聚了众多被俘的国民党高级将领,包括杜聿明、黄维等人。功德林的生活有条不紊,每天有固定的学习时间,内容包括马克思主义基本原理、新中国政策解读,以及国内外形势分析。

起初,廖耀湘对这些课程颇有抵触,他坐在教室后排,低头不语,心中仍存有“改造不过是洗脑”的念头。随着学习的深入,他发现这些内容并非空洞的说教,而是有理有据地剖析了国民党失败的根源。

他读到《论联合政府》中对国民党一党专政的批判,想起自己曾因蒋介石的独断专行而束手无策;他听讲师分析土地改革政策,又联想到东北农民对解放军的拥护。

这些思想的碰撞,让他从抗拒转为沉默,再到主动提问。

在功德林的几年,廖耀湘的表现逐渐积极。他开始参与讨论,甚至主动分享自己的军事经验。他不再将辽沈战役的失利归咎于他人,而是承认自己在战略判断上的局限——过于依赖机械化优势,却忽视了地形、气候和民意的综合影响。

1961年,他被列入第三批特赦名单。他被安排到全国政协文史资料委员会工作,负责整理抗战时期的军事史料。他以亲历者的身份,撰写了多篇回忆录,详细记录了昆仑关战役、缅甸作战等经历。

晚年的廖耀湘生活简朴,住在北京一处普通宿舍,偶尔与老友聚会。1968年12月2日,他在家中因病去世,享年62岁,结束了他跌宕起伏的一生。