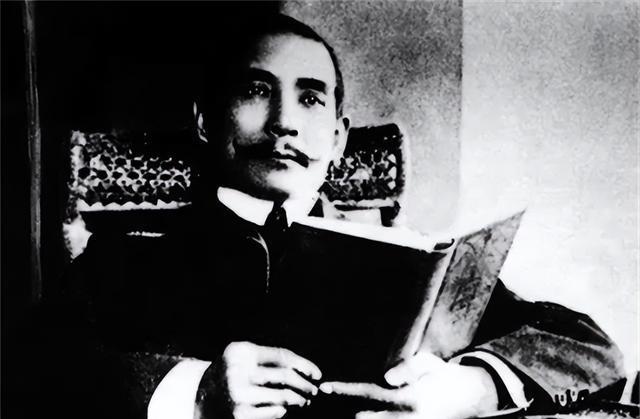

孙中山作为中国民主革命的先驱,一生受到广泛尊敬和热爱,他的人生充满辉煌与荣誉。然而,他的子女们却未能延续这种光彩,他们的命运颇为坎坷。

孙科在1949年离开大陆前往美国,但后来由于经济拮据,不得不返回台湾定居。

孙中山的大女儿孙娫在年仅19岁时不幸患上严重的肾脏疾病,最终过早离世。

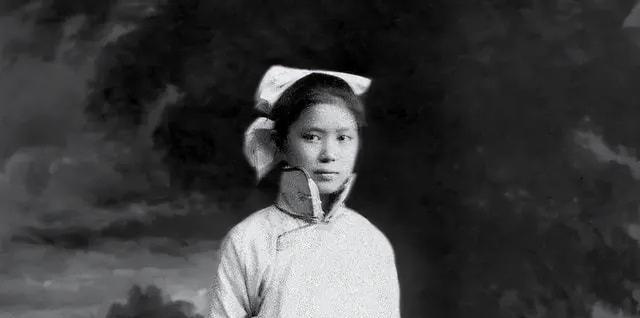

孙婉的人生充满坎坷,婚姻破裂后接连遭遇父亲离世和儿子夭折的打击,晚年生活陷入极度贫困。作为孙中山的小女儿,她的命运与父亲的显赫形成鲜明对比,最终在凄凉中度过了余生。

在台湾的蒋介石听闻孙婉处境艰难,曾有意提供帮助,但孙婉毫不犹豫地回绝了。

尽管孙婉与蒋介石及国民政府关系更为密切,但在关键时刻,她却选择向邓小平寻求援助。这一举动背后隐藏着怎样的内情?孙婉为何会在紧急情况下绕过关系更近的势力,转而向邓小平求助?这其中是否存在不为人知的特殊原因或历史背景?这种选择反映了当时复杂的政治局势和个人关系的微妙变化。孙婉的这一决定或许暗示着她在特定历史节点上的独特考量,以及邓小平在当时政治格局中的重要地位。这种跨越传统关系网的求助行为,值得我们深入探讨其背后的动机与影响。

【因爱情与父亲产生隔阂】

熟悉孙婉的人清楚,她和父亲关系紧张,根源在于两人在感情和婚姻问题上意见相左。这种矛盾直接导致孙婉在父亲去世后,几乎没有继承到任何财产。

年仅15岁的孙婉独自赴美,在加州开始了留学生活。作为孙中山最疼爱的幼女,她远在异国他乡,父亲一直对她牵肠挂肚。孙中山时常惦记着这个远在海外的小女儿,关心她的学习和生活情况。

很快,一位名叫王伯秋的学生准备前往美国深造。

这位年轻人曾在日本早稻田大学完成学业,具备前卫的思想和卓越的才能,在国民党内部被视为难得的青年精英。值得一提的是,他的留学经历也发生在加利福尼亚地区。

孙中山在启程前特意写了一封信,交代道:“我有个女儿在加州上学,她独自一人在那边我实在不放心,麻烦你到美国后多关照她一下。”

孙中山的这一决定,无意间成为了他与女儿关系破裂的导火索。他未曾预料到,这个简单的托付竟会导致父女之间产生难以弥合的分歧。原本出于善意的安排,最终却演变成两人日后矛盾的根源。这一事件充分说明,即便是最亲近的人之间,也可能因为某些不经意的举动而产生难以预料的后果。

王伯秋对孙中山的交代十分重视,一到加州便马不停蹄地联系孙婉,传达相关事宜。

孙婉外出未归,王伯秋登门拜访却未能见到她。

1913年,一群中国留学生组织了一次集体旅行。在这次活动中,王伯秋在众多参与者中初次见到了孙婉。

那时没人认出孙婉是谁,王伯秋也没法上前搭话。

在滑雪活动开始后,他们终于有了交流的机会。

王伯秋对滑雪一窍不通,而年纪最小的孙婉反而是这群人里滑得最溜的。

她主动上前说道:"你是我们这里最年长的,算是我们的领头人,我来指导你吧!"

王伯秋和孙婉的友情迅速升温。当孙婉得知王伯秋是受孙中山委派而来,她对这位比自己大一轮的兄长倍感亲切,两人关系愈发紧密。

行程结束后,他们俩已经成了无话不说的知己。

王伯秋和友人约好一起去滑雪,结果他在滑行时不慎摔倒,脚部受了伤。

孙婉每天都会给王伯秋送食物,一放学就直奔他家。

王伯秋康复后,孙婉经常邀请他一同外出散步、共进晚餐。

随着时间的推移,王伯秋逐渐察觉到了异常。室友们也纷纷提醒他:“你得留意孙婉对你的态度,有点不对劲!”

王伯秋受孙中山委派,负责照看孙婉。两人年龄相差一轮,背景和境遇也截然不同。

王伯秋年少时便依照父母安排,在故乡成家立业,如今已育有一双子女。

王伯秋在任何情况下都必须严格遵守既定界限。

他果断地对孙婉说:“我过来就是帮忙照顾你,咱俩的关系得搞清楚,你别想太多。”

孙婉得知对方已有家室,心情一下子跌到谷底。但当她了解到这桩婚事是长辈安排的,心里又燃起了一丝期待。她认为,既然婚姻并非出于自愿,事情或许还有转机。

"我有权利选择自己的伴侣,不需要别人插手!"孙婉依然坚持要与王伯秋在一起。她认为婚姻应该由个人自主决定,而不是被他人左右。面对外界压力,她明确表达了要自己掌握婚姻选择权的立场,不愿放弃与王伯秋的感情。孙婉的态度反映了现代人对婚姻自主权的重视,她坚信个人意愿在婚姻选择中应该占据主导地位。

一开始,王伯秋心里还有些犹豫和顾虑,但面对这位青春靓丽、姿容出众的女孩如此执着的追求,他很快就无法抵挡,彻底被她吸引。

王伯秋原本打算向孙中山汇报具体情况,但孙婉拦住了他,选择亲自给父亲写了一封信说明情况。

孙婉在信中如实交代了她与王伯秋的交往,但对其已有家室的情况只字未提。

获悉此事后,孙中山感到十分欣慰。女儿勇于追求自主婚姻的态度让他感到高兴,更何况对象是他一直器重的王伯秋。

就在孙中山还沉浸在喜悦中时,身边的人突然告诉他王伯秋已经结婚的消息。这个消息立刻激怒了孙中山,让他从高兴转为愤怒。

孙中山在倡导民主革命时,大力提倡性别平等和单一配偶制度,然而他的女儿却背离了这一理念,成为他无法接受的典型反例。

孙中山得知女儿孙婉与王伯秋的关系后,立即发出电报要求她结束这段感情。然而,孙婉对此表示坚决反对,态度十分强硬。

她坚定地表示,王伯秋和他妻子的结合不过是旧社会婚姻制度的牺牲品,这种婚姻关系实际上并不具备真正的法律效力。

孙婉和她爸因为这件事闹得不可开交,两人的关系一下子变得紧张起来。这次争吵让孙婉对她父亲产生了深深的误解和距离感。

1915年7月,孙婉和王伯秋未经家族同意,在加利福尼亚秘密成婚。尽管孙中山对此极为愤怒,但他也无法改变这一既成事实。

从那之后,父女俩有一段时间完全断了联络。

孙婉和王伯秋失去了家庭的经济援助,不得不依靠自己的努力维持生计。尽管日子过得比较艰难,但他们却感到充实和满足。

1919年,他们最终选择回国。

王伯秋的再婚引发了家族内部的强烈反对。得知他在外另娶的消息后,王家长辈震怒,尤其是老太太,立即要求他在祠堂跪了一整晚以示惩戒。

尽管王伯秋一再恳求,老太太始终态度坚决,拒绝让步。最终,王伯秋和孙婉所生的两个孩子只得留在王家生活。

最终,王伯秋迫于家族压力,加上顾忌妻子娘家的态度,不得不忍痛与孙婉彻底断绝关系。

孙婉因极度悲痛离开伤心地,前往澳门与母亲卢慕贞同住。

孙婉与王伯秋的这段草率结合,最终使她陷入了孤独的境地。这段婚姻缺乏深思熟虑,导致她最终独自面对生活的种种挑战。孙婉的选择不仅影响了她的人生轨迹,也让她深刻体会到了鲁莽决定带来的后果。这段经历成为了她生命中一个重要的转折点,使她在情感和生活中都经历了巨大的变化。

尽管如此,孙婉依然拒绝接受父亲的帮助。父亲给予的财物和援助,她要么原封不动地退回,要么直接转交给母亲。她始终不愿向父亲示弱,坚持自己的立场。

从年轻开始,孙婉就靠自己打拼,身边没什么依靠。这种长期的独立生活让她没能积累多少财富,直接导致了她晚年的经济困境。

【饱受经济困扰】

1921年3月19日,在孙科的安排下,孙婉与戴恩赛结为夫妻,这是她人生中的第二次婚姻。

戴恩赛是一位杰出的年轻人才,他曾在上海圣约翰大学和哥伦比亚大学求学,学成归国后迅速在外交领域崭露头角,成为备受瞩目的新秀。

戴恩赛自从认识了孙婉,就彻底被她吸引,再也无法抽身。

卢慕贞在与戴恩赛成婚前明确提出了几个条件:首先,婚后两人要定居澳门;其次,婚礼地点定在澳门的孙公馆;此外,她还坚持让孙科担任主婚人。这些要求体现了她对婚后生活的规划和期望。

戴恩赛毫不犹豫地接受了所有条件,充分展现了他对孙婉的深厚感情。

听闻女儿孙婉再嫁的消息,孙中山立即表达了祝贺与支持。作为父亲,他对女儿的婚姻选择给予了充分的认可和鼓励。孙中山的态度体现了他开明的思想和对子女个人生活的尊重。他并未因传统观念而干涉女儿的婚姻自由,反而用实际行动支持了孙婉追求幸福的决心。这种父女之间的理解与支持,展现了孙中山作为革命先驱者在家庭生活中同样秉持的进步理念。

宋庆龄特意给孙婉写了一封信,信中提到:“你父亲非常开心你找到了伴侣,真心希望你们能白头偕老。他还让我转交四千元作为贺礼,按他的意思,这是给你置办嫁妆用的。”

孙婉依然不领父亲的情,直接把钱转交给了母亲卢慕贞。卢慕贞无奈,只好接受。

戴恩赛和孙婉的结合堪称完美,两人性格相投,婚后关系融洽,彼此尊重,生活美满和谐。他们的婚姻充满了理解与支持,共同营造了一个温馨幸福的家庭环境。

孙婉的新婚生活带来了温暖,抚平了她之前婚姻留下的伤痕,同时也缓解了她对父亲的不满情绪。

经过戴恩赛的耐心沟通,孙婉最终决定让她的两个孩子与他们的外祖父见面。

孙中山对这两个孩子格外喜爱,亲自给他们起了名字,一个叫“戴成功”,另一个叫“戴永丰”。

遗憾的是,孙中山未能亲眼看到他与女儿和解的那一天,便匆匆离世了。

1929年2月,戴恩赛接到国民政府委派,出任驻巴西公使一职。孙婉作为其配偶,不得不随同丈夫前往巴西履职。

在启程前,孙婉参加了国民党的奉安仪式,亲眼看着父亲安葬在南京的中山陵。

孙婉与王伯秋分开后,一直没能见到两个孩子。因此,在决定去巴西生活之前,她希望能和孩子见上一面。

遗憾的是,事情并未如预期发展。孙婉在将戴成功和戴永丰托付给卢慕贞后,便与戴恩赛怀着遗憾离开了。

戴恩赛在海外履职四年后,与孙婉一同返回祖国。这期间,国内局势经历了巨大转变,与四年前相比已截然不同。

戴恩赛被委任为广东海关总督,这一职位原本具有极大的权力和影响力。然而,日本发动侵华战争后,局势急转直下,他的工作也因此受到严重干扰。战争带来的动荡使得原本稳定的海关事务陷入混乱,戴恩赛的职责和计划被迫中断。

日军入侵广东后,戴恩赛在海关的职务实际上已经形同虚设,国民政府几乎把他抛诸脑后。

戴恩赛正值事业巅峰,却陷入两难局面。他名声在外,但经济上捉襟见肘。国民政府对他毫无资助,让他处境更为艰难。

戴恩赛和孙婉为了维持日常生活开销,不得不寻找新的工作机会。

他们每天起早贪黑地干活,挣的那点钱只够填饱肚子。日子过得紧巴巴的,赚来的钱刚够维持基本生活,根本攒不下什么积蓄。每天忙忙碌碌,却只能解决温饱问题,连一点多余的钱都剩不下来。生活就是这样,辛辛苦苦工作一天,到头来也只能勉强维持生计,想改善生活条件都很难。

随着时间推移,夫妻两人的健康状况逐渐恶化,体力不断下降。

无奈之下,两人只得向蒋介石和孙科寻求帮助,请求他们提供一些生活费用。

面对戴恩赛夫妇的多次求援,蒋介石采取了置之不理的态度。孙科一贯秉持不徇私情的作风,因此这些求助信件始终未能得到回应,最终不了了之。

【穷困潦倒,主动向邓公求助】

新中国成立后,戴恩赛和孙婉的生活状况有所改善,但这种相对平静的日子并未能长久维持。

1952年6月,任职于广州岭南大学的戴永丰因突发肺结核不幸去世。

得知这一消息后,戴恩赛内心备受煎熬,但他始终没有向孙婉透露实情,生怕她无法承受这一沉重打击。最终,孙婉在离世前都未曾知晓此事。

多年来,戴恩赛一直默默承受着失去孩子的巨大悲痛,内心饱受煎熬。

1925年9月,孙中山的原配夫人卢慕贞在孙公馆去世。这位陪伴孙中山多年的女性,在丈夫离世后不久也结束了她的一生。卢慕贞的离世,标志着孙中山家庭的一个重要时代就此落幕。作为孙中山的第一任妻子,她不仅在生活上给予了孙中山支持,更在中国近代史上留下了独特的印记。她的去世,不仅是一个家庭的损失,更是那个时代变迁的缩影。

不久后,戴恩赛因承受过重的心理负担而病倒,自此未能恢复往日状态。

三载光阴转瞬即逝,戴恩赛离世,留下妻子孙婉和女儿戴成功。孙婉与女儿相互扶持,共同面对生活的挑战。

孙婉在母亲和丈夫相继离世后,独自承担起抚养女儿的重担,生活异常艰辛。

这种帮助只能暂时解决问题,她们最终还是要面对无法改变的困境。

在台湾的蒋介石听说孙婉和她的女儿生活艰难,便决定邀请她们到台湾定居。他希望通过这一举动,能够为她们提供一个更安稳的生活环境。

孙婉毫不犹豫地回绝了,因为她早就看透了蒋介石的真实嘴脸。

在国民政府鼎盛时期,他们对戴恩赛置之不理,如今被解放军赶到台湾,才想起孙家的后代,其用意显而易见。

为了在台湾地区强化自己的政治权威和合法性,蒋介石长期致力于拉拢孙中山的亲属加入其阵营。他试图通过这种方式,借助孙中山在国民党内的历史地位,来增强自身统治的正当性。这一策略反映了蒋介石对孙中山政治遗产的重视,以及他希望通过关联孙中山家族来巩固自己在台湾地区领导地位的意图。

孙科与蒋介石长期关系紧张,但迫于在美国生计艰难,最终选择回国投靠蒋介石。

1968年刚开年,蒋介石就派了人专门跑澳门,想说服孙婉和她女儿搬到台湾住。

孙婉因年事已高、身体状况不佳,婉拒了蒋介石的邀请。面对这一情况,蒋介石只好口头承诺提供资金帮助她修建住所,但最终这个承诺并未兑现,成了一纸空文。

孙婉之所以不接受蒋介石的协助,还有一个关键因素,那就是她得到了中国共产党的支持。

自中华人民共和国成立以来,国家面临诸多经济挑战,尤其是60年代连续三年的严重自然灾害,使得国内形势更加严峻。尽管如此,中共中央始终没有忽视对孙中山先生后代的关怀与照顾。

周恩来和邓小平多次通过宋庆龄向孙婉母女伸出援手,孙婉对此深表感激,对党和政府的关心铭记于心。她坚决不与蒋介石合作,始终保持独立立场。

在面临经济困境时,戴成功会向当时的国务院副总理邓小平寻求帮助,通过书信方式申请国家补助。

1971年春节,孙婉不慎跌倒,导致盆骨受伤。

在获悉情况后,中央迅速安排北京的骨科权威专家,直接负责孙婉的诊治工作。

孙婉生命的最后阶段长期在医院接受治疗和休养。

1979年6月10日,孙婉在澳门镜湖医院去世,终年83岁。她的骨灰被安放在香港薄扶林的基督教坟场,与戴恩赛同葬一处。

政府不仅全面负责了孙婉的丧葬事宜,还承担了她长达八年住院期间产生的全部医疗开支。

【结语】

孙婉的命运颇为坎坷,她的首段婚姻遇人不淑,随后在第二次婚姻中接连遭遇母亲和丈夫离世的双重打击。

她这一生留下了不少未了的心愿。和父亲的关系始终没有缓和,与王伯秋的孩子再也没能相见,戴永丰也一直没有回到她身边。这些遗憾始终萦绕在她心头,成为无法释怀的牵挂。

她在物质上极度匮乏,这种经济困境几乎毁掉了她的一生。同时,心理上的煎熬也让她备受折磨。

人生就是这样一个复杂的混合体,痛苦与遗憾常伴左右,但同时也充满了来自他人的温暖与关爱。即便是孙婉,作为国父的女儿,也无法摆脱这样的命运安排。