1959年10月某个下午,在北京中南海,毛主席住的地方突然发生了件让人意想不到的事儿。

这天下午,一辆小车很自然地开到了毛主席家门前。一开始,警卫人员也没太在意,因为他们瞅了一眼车子外观和车牌,立马就认出来,这是周总理的座驾。

不过,当车子稳稳当当停在毛主席小院门口,车上的人下车那一刻,立马就让在场的所有警卫提高了警惕。原来,从车里走出来的,压根儿不是周总理。

眨眼间,4名8341警卫队员大步流星地冲上前,把那个刚从车里钻出来的人团团围住。其中一个队员动作麻利,一把揪住那家伙的手腕,大声问他到底是谁。

就在那个超级紧张的关键点,毛主席从门里迈步而出,一眼瞅见来人,惊讶和喜悦同时涌上心头,他忍不住直接喊道:“兄长!”

了解过毛主席的朋友都清楚,毛主席其实是毛家三兄弟里头的老大。那说到这儿,可能有人会好奇,毛主席还有个叫大哥的人,这究竟是谁呢?他又为啥会坐着周总理的车来见毛主席呢?

【有惊无险】

邵式平身为一省的省长,压根儿没想过,自己有朝一日竟会让人给拦住盘问。

事儿得从邵式平去北京参会那会儿说起,1959年秋天,邵式平,江西省的省长,接到了去北京参加中央大会的邀请。

大会一完事儿,各省的党政头头们就一个接一个地回家去了。但邵式平这时候心里却琢磨起一件事,他悄悄摸到周总理那儿,跟总理说,他想去中南海探望一下毛主席。

瞅见邵式平那紧张兮兮的样子,周总理忍不住咧嘴笑了,他心里纳闷,就问邵式平咋不去找8341部队的政委呢。

周总理提到的那个8341部队的政委,就是汪东兴。汪东兴和邵式平都是江西人,老相识了,关系还不错。要是谁想见毛主席,找汪东兴帮忙安排,那肯定没问题。

事儿都聊到这儿了,邵式平也就不再藏着掖着了。他尴尬地咧了咧嘴,跟周总理说:“要是总理您提要求,那就更师出有名了。”

一听这理由,周总理也忍不住笑了起来。会议一完事儿,当天下午,他就安排车把邵式平直接送到了毛主席那儿。为了显示对邵式平的关心,周总理还特地吩咐用他自己的专车接送。

周总理原本是想得好好的,结果却给邵式平惹上了个大麻烦。因为负责保卫毛主席安全的8341部队战士们,压根儿没见过邵式平这个人。所以,他刚从车里迈出腿儿,就被四个战士给团团围住了。其中一个战士还挺冲,直接拽住了他的右手,厉声问他到底是哪位。

跟战士们说清楚了自己的身份和为啥来这儿之后,他们才没了敌意。

就在那会儿,屋里的毛主席也听见了动静,他赶忙出门瞅瞅,一看是邵式平到了,心里头那个惊讶加高兴啊,不由自主地就大声喊了起来:“邵老兄,你来了!”

听到主席亲切地喊自己“老邵”,邵式平心里头不由得有点腼腆,脑子里马上就想起了之前在中央苏区的那段时光。

【“大哥”邵式平】

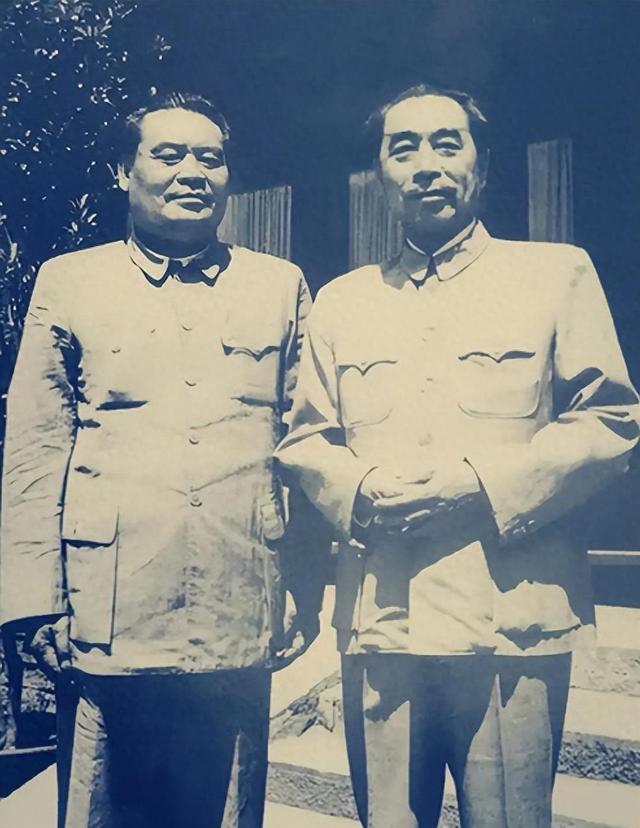

1933年,在咱们中央苏区,毛主席头一回碰见了邵式平,就是从那会儿起,邵式平就差不多被叫做毛主席的“大哥”了。

邵式平是个资深的老革命,他和毛主席有不少共通之处。比如说,他们俩都对怎么建设根据地、怎么进行武装斗争有着自己独特的见解和经验。而且,他们俩都曾经亲自建立起苏区政府。

但是,他俩在某些方面还是存在差异的。邵式平和毛主席不一样,他最开始是靠学生运动崭露头角的,并且,他本人可是个货真价实的大学问家。

邵式平来自江西弋阳,除了之前提到的汪东兴,他还有位同乡的知名人物,那就是著名的革命烈士方志敏。

邵式平出生在一个平凡的农家,但家里人特别看重他的学习。家里头虽然穷,好几次让他没法继续上学,但还是咬咬牙,供他念完了当地的初级小学。也就是在那时候,他碰到了一个比他大一岁的少年,方志敏,两人成了朋友。

方志敏后来亲自讲述过这段友情,他说他们同窗共读了三年,最后成为了非常要好的朋友。从这就能看出,他们俩的友情那是相当深。

方志敏大哥领头,邵式平在弋阳搞起了青年进步团体。五四运动那会儿,他和一群满腔热血的年轻人跑到街上,大声喊着要求进步的口号,直接批评政府和社会的腐朽黑暗。

1923年,邵式平成功考进北京师范大学,专业是史地。到了这个更大的平台,他碰到了好多共产党人和追求进步的青年,像陈毅、黄道这些。在他们的引荐下,邵式平正式成为了一名中国共产党党员。他还受到了革命前辈李大钊,还有党的早期领导瞿秋白等人的教导。

在学校那会儿,邵式平穿衣服很简单,性格直爽大方,学习上特别用功,老爱和同学们凑一块儿聊国家大事,说起来还头头是道,所以大家都叫他“知识无边博士”。

1926年3月18号那天,北京的学生们上街抗议帝国主义和军阀段祺瑞。没想到,北洋军阀政府却对他们下了狠手,进行了残酷的镇压。这事儿后来被人们记住,叫做“三一八事件”。

邵式平在“三一八惨案”里捡回一条命后,就成了反动政府要抓的人,名字上了黑名单。从那以后,他再也没法当学生了,而是直接踏上了当职业革命者的路。

1927年,全国上下都被一股压抑和恐惧笼罩,邵式平没办法,只能回到老家弋阳。在那儿,他意外碰到了多年未见的好朋友方志敏。没过多久,党的“八七会议”就开了,会上大家决定按照毛主席的想法,搞土地革命,在农村建立根据地。

方志敏和邵式平都是从农村走出来的,他们特别赞同毛主席提出的“先到农村再去城市”的想法。因此,他俩就悄悄联系了赣东北地区的党内同志,大家一起在农村地区带头闹革命,慢慢地,赣东北根据地就建了起来,红十军也跟着成立了。

方志敏和邵式平等人在忙着建赣东北根据地那会儿,中央苏区也悄悄地站稳了脚跟。那时候,苏区里老百姓常挂嘴边的一句话就是“上面朱毛领路,下面方邵打基础”,从这就能瞧出邵式平的分量有多重。而且啊,没过多久,他还真的和“朱毛”里的那位毛碰上面了。

1933年刚开头那会儿,邵式平接到任务,领着队伍奔向了中央苏区,参与第四次对抗国民党围剿的行动。到了那儿,他有幸见到了年轻的毛泽东主席。

这次碰头,两人性格都挺直爽,一下子就处得挺来电,聊得特别对味儿。邵式平讲话爱打比方,简单易懂还带着点儿笑料,这和毛主席那真是想到一块去了,特别合拍。

邵式平个子高大,性格直爽,对人也特别大方,所以同志们都亲切地叫他“邵大哥”。毛主席听说了这个称呼后,也风趣地跟着叫起了“邵大哥”。就这样,邵式平“大哥”的名声逐渐传开,越来越多的人知道了这个称呼。

不过,邵式平的革命之路正走得顺风顺水的时候,意外却突如其来,这事儿成了他一辈子都忘不掉的遗憾。

【永远的大哥】

老话常说,人都不是神仙,谁能不犯错呢?还有句话说,“一步走错,后悔终生”,这意思就是说,就连那些被认为是特别厉害的人,也有疏忽大意、做错事的时候,就更别提咱们普通人了。邵式平就是个活生生的例子,他因为一时的错误,结果留下了长久的遗憾。

1934年,邵式平到中央苏区已经满打满算一整年了,那时候,第五次“反围剿”战斗打响了。因为有了前四次反围剿胜利的信心,苏区的军民都觉得这次肯定也能赢。但没想到,事情的发展跟大伙儿想的完全不一样。

毛主席那时候已经不当领导了,管军事的博古、李德他们,搞了些不切实际的指挥,结果害死了好多红军战士,还让中央苏区被国民党给围了起来。这事儿,就是红军长征的开始。

10月份,中央红军开始从苏区撤离,邵式平身为红军的高级领导,也加入了转移的队伍。要是没啥变故,邵式平应该会跟着中央红军,一路走到延安。但很遗憾,就在路上,事情出了岔子。

1935年6月份,中央红军跟红四方面军在四川懋功碰头了。之后,他们在毛尔盖开了个会,商量之后,中央决定把队伍分成左路和右路,一起往北边进发。

那时候,红军的总头头朱德,还有在总政治部干活的邵式平,都被分到了张国焘带队的左路军。没过多久,张国焘的心思就露馅了,他琢磨着往南走,想自己另起炉灶,搞个第二中央。为了这个,他开始找原来中央红军的一些干部谈心,邵式平也被他盯上了。

要是搁以前,邵式平肯定不会对张国焘的拉拢有任何好脸色。但到了1935年年初那会儿,他得知自己一直当大哥看待的方志敏被国民党给抓了,还听说苏区也落入了国民党手里。这事儿让他心里头特别难受,憋得慌。

张国焘瞅准时机,忽悠邵式平说南下是为了“把中央苏区抢回来”。邵式平一听,还真信了张国焘的鬼话。之后开会时,他就站出来发言支持。

没多久,左路军的朱德就察觉到了邵式平的不对劲,随即对他进行了深入的思想引导。经过朱老总耐心的开导,邵式平终于醒悟过来,自己言行上有不当之处,他赶紧跟张国焘的错误行为划清了界限。

1936年10月份,红四方面军因为往南走不顺,所以只能掉头往北,最后到了陕北的会宁。邵式平呢,在这以后,他就去了延安。

现在,党内已经动手批评张国焘的那些不对头的想法了,邵式平呢,因为他之前讲的那几句话,也吃了亏。有些很生气的同志,主张得给邵式平一个重重的处罚。

这事儿传到了毛主席耳朵里,他立马火了,直接在抗大的操场上召集大家开了个大会。会上,他明确说了:“南下的问题,全是张国焘一个人的错,跟其他同志可没关系。”

到了晚上,毛主席特地找了个空儿,跟邵式平聊了聊,跟他说:

你的遭遇其实是周围环境导致的,这不是你能左右的,别再老想着那些过去的事儿了。你在我们心里,永远都是那个邵大哥。

毛主席说的那几句话,真的救了邵式平一命,还让他心里特别感动,一辈子都忘不了。就算后来新中国成立了,邵式平还是经常惦记着毛主席对他的宽宏大量和无私帮助,只要有机会,他就会去探望毛主席。

毛主席向来言行一致,1959年的时候,江西省长邵式平前来探望他。一见到邵式平,毛主席立马就喊了一声“邵老兄”。随后,他热情地招呼邵式平进屋,两人便聊开了,从东聊到西,海阔天空地谈了好一阵子,直到聊尽兴了,才让邵式平离开。

1965年,邵式平因为生病离开了大家。毛主席作为他的老大哥,心里特别难过,亲自送了个花圈表达哀思。这花圈不仅是对邵式平的一份心意,也代表着他们三十多年兄弟情谊的完美落幕。

【看完邵式平乘总理专车看望毛主席的故事,屏幕前的你有什么想说的吗?欢迎在评论区留下你的观点。】