毛泽东的学业生涯与他的革命事业紧密相连。他生命中大部分时间都投入在阅读上。为应对中国革命与建设的种种挑战,他广泛阅读,勤奋不辍,从世界各地的历史典籍中汲取智慧,获取理论支持。他强调将理论知识与实际情况相结合,提倡将外国经验本土化,历史智慧现代化。

新中国诞生后,中共中央发布了“十二年科技发展规划纲要”,明确提出了研发“两弹一星”的战略目标。掌握科学技术,成为全党亟待落实的关键任务。毛泽东强调全党需奋力攻克科技难关,同时个人也启动了新的学习计划。他在中南海向友人透露:“我真希望能有两三年的时间专心学习自然科学,但实际情况可能不允许。”杨尚昆忆述,毛泽东购置了大量书籍阅读,甚至购置了中学物理和化学的实验器材置于卧室外。中南海瀛台曾举办过如机械类展览,毛泽东均亲自参观,并不仅限于观看,还会查阅相关资料深入学习。他对知识的渴求永无止境。

毛泽东在自然科学学习方面,拥有他人难以匹敌的条件。他精通马克思主义哲学,拥有广博的人文地理知识,对自然科学的新发现能提出独到看法。他曾与谈家桢讨论遗传学议题,向地质学家李四光咨询山字形地质构造,与物理学家杨振宁探讨高能物理,并与李政道就“对称”概念进行学术交流,每次交流都留下深刻印象。通过这些交流,毛泽东从科学家们那里汲取了丰富的自然科学知识,而科学家们也从他那里感受到了哲学的深刻内涵。20世纪50年代,科学界普遍认为质子和中子是构成原子的最基本粒子,不可再分。然而,毛泽东基于哲学原理,对此表示怀疑。他指出:“从哲学角度看,物质是可以无限分割的。质子和中子、电子也应如此,一分为二,对立统一。尽管当前实验条件有限,但未来定能证实这一点。你们信不信?反正我坚信。”他赞同“基本粒子并非最终不可分粒子”的观点,并进一步阐述:“世界无穷无尽。时间与空间,都是无限的。在空间中,宏观与微观同样无限。物质可无限分割。因此,科学家总有工作可做,即使百万年后亦是如此。”如今,物理学界已普遍认可基本粒子具有更深层次结构。

1977年,第七届国际粒子物理学研讨会在全球范围内举行。诺贝尔奖得主格拉肖提出,毛泽东的远见卓识对自然科学的发展历程具有重要影响。为此,他建议将以比夸克、轻子等基础粒子更为微观的物质命名为“毛物质”,以此缅怀已故的毛泽东主席。这一提议在自然科学领域传为佳话,被众多学者铭记。

青年时期的毛泽东意识到了学习外语的重要性。在给黎锦熙的信中,他阐述道:“外语如同一道门,必须打通。我现在每日坚持阅读一些英语材料,持之以恒,定能有所收获。”在红军初创阶段,毛泽东会抽时间学习英语。据曾志所述,1929年毛泽东前往闽西特委指导地方事务并治疗疟疾,住在一座小楼内。他“在养病的同时,也坚持学习和工作。不知他从何处寻得两本适用于中学生的《标准英语教材》,每日两次端坐窗前桌旁,认真朗读,并逐课默写,十分专注……我猜想,他之所以如此努力学习,是因为他明白革命事业需要掌握外语”。

从20世纪50年代中期至60年代中期,毛泽东对英语学习的热情达到了顶峰。在此期间,林克负责担任他的英语教师及外事秘书职务。毛泽东采用了一套独特的英语学习方法。他主要专注于阅读政治评论文章及马列主义经典著作的英文版本。鉴于他对这些内容已非常熟悉,他通过对比中英文版本,快速掌握英文句子结构和词汇,这种方法极大地提高了学习效率。当时的他,经常阅读《人民中国》杂志、《北京周报》以及新华社的英文时事评论,同时,他还研读了《共产党宣言》、《哥达纲领批判》及《政治经济学批判》等著作的英文原版。

他亲自编写的《论矛盾》《论实践》以及《毛泽东选集》的英文翻译版本等,均成为他学习英语的重要资料。特别是《共产党宣言》和《论矛盾》的英文译本,他从头到尾都做了详细的阅读笔记。在位于中南海的毛泽东书房内的床上,至今仍放置着一本1953年由外文出版社出版的英文版《论矛盾》,上面留有他的笔迹,记录着:“1956年10月,初次阅读”,“1959年10月31日,再次阅读”,“1961年9月,持续阅读”等字样。

毛泽东着重于外语人才的培育,他指出,中国需增进与国际社会的交流,加强与外国的互动。1972年7月24日,他对周恩来、姬鹏飞及乔冠华表述道:“我们应当鼓励更多年轻人学习外语,以便从外国汲取有益的知识,摒弃不良内容,对有益的部分采取批判性接纳的态度。”

博览群书,亲历世事。毛泽东提倡从社会、实践和群众中汲取知识。1913年,20岁的他在笔记《讲堂录》中写道:“闭门造车,学问难成。欲求真谛,需观天下万物,游历四方。”这反映了他渴望游历四方的志向。1917年夏天,毛泽东读到《民报》上两名学生徒步穿越全国直至打箭炉(现今四川康定)的报道,深受启发。于是,他与好友萧子升一同游历湖南。他们走访了五个县,没有花费分文。沿途,农民们提供食物和住处;每到一处,都受到热情的接待。这次游学经历,使毛泽东深刻体会到民间的艰辛,也学到了许多书本和学校无法给予的知识。

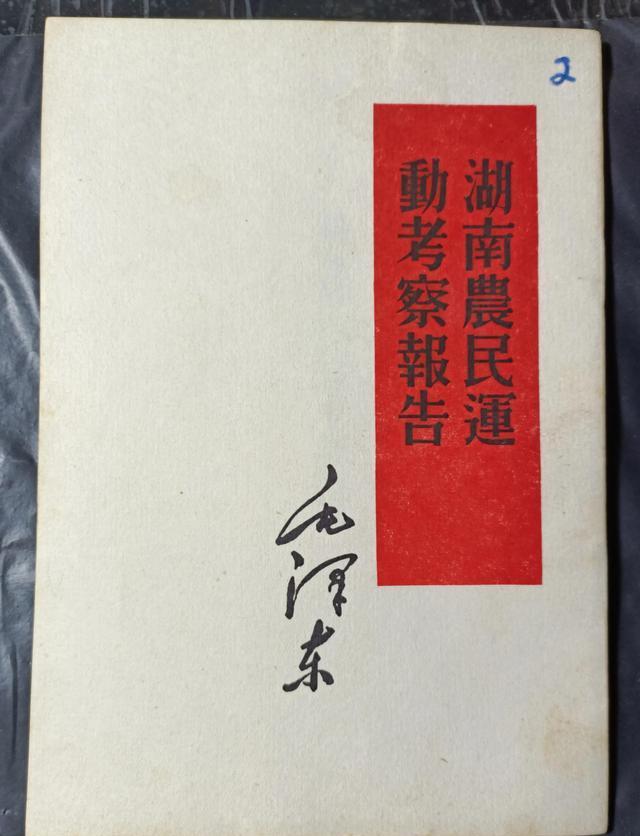

参与革命工作后,毛泽东高度重视调研工作。1927年间,他亲自走访了湖南地区的湘潭、湘乡、衡山、醴陵及长沙五个县份,深入了解农民运动情况,并据此撰写了著名的《关于湖南农民运动的调研报告》。

在瑞金期间,他前往寻乌开展社会调研,撰写了《关于调查工作》(后更名为《摒弃教条主义》)一文,其中阐述了“未经调研,则无权发言”的观点。1938年3月15日,于抗日军政大学学员结业仪式上,毛泽东着重指出:“学习的资料分为两类:一类是印有文字的教材,另一类则是社会这本‘无字之书’。”他分析道,刘邦之所以能战胜项羽,原因在于刘邦与出身贵族的项羽不同,他对社会生活有更深的了解,能把握民众的心理。孙中山提出的三民主义,并非源自校园内的教科书,而是在社会这所大课堂中学得的。同样,马克思的知识体系,也并非仅仅依靠校园书籍构建,而是在英国、法国、德国等地,通过观察与实践积累起来的。

1964年,毛泽东虽已年过七旬,但仍壮志不减,打算骑马沿黄河逆流而上,直至其源头,意在全面考察黄河两岸的自然景观与社会状况。他的筹备工作相当细致,连随行的顾问团队构成,如地质专家、历史学者等,都已纳入考虑。自青年时期起,那份游历四方的求知热情,一直在他心中燃烧。这份豪迈且富有浪漫色彩的情怀,伴随这位伟大领袖直至晚年。

中南海内的菊香斋,为毛泽东个人的书籍收藏之处。据统计数据显示,毛泽东私人收藏的书籍接近十万本,数量庞大,书香四溢。步入菊香斋,仿佛步入书的海洋,涵盖范围广泛,包括马克思、恩格斯、列宁、斯大林全集,鲁迅全集,以及《永乐大典》和《四库全书》等经典;同时也收藏有世界名著的译本,《辞海》、《辞源》等工具书,还有中国及世界地图。书籍内容覆盖社会科学与自然科学两大领域,无论是古代经典还是现代著作,无论是中国本土学问还是外国知识,哲学、经济学、军事学、文学、地理学等各类学科,一应俱全,无所不包。

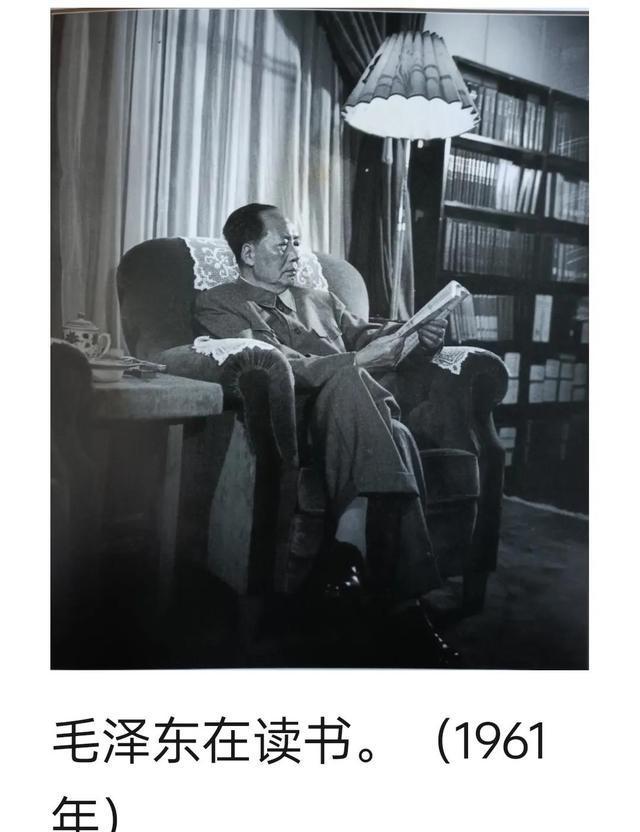

毛泽东对书籍有着深厚的热爱,书籍成为他生活不可或缺的一部分,无论行走、睡眠,甚至是上厕所时,都伴随着书籍。他的活动场所,无论何处,都能看到书籍的身影,随时都在阅读,遇到问题也总爱向书本求解。

毛泽东的床铺与众不同,其尺寸远超常规,显得格外宽敞。设计上也独具匠心,内部低矮,外侧偏高,人睡在高侧,而低侧则专门用来放置书籍。这张木板床的三分之二区域,被堆叠得约二尺高的书籍占据,睡觉时仿佛置身于书海之中。书籍有的摊开着,有的则叠放在一起,表面看似杂乱无章,但在毛泽东心中,每本书的摆放位置都了如指掌,一切井然有序。

因此,当工作人员整理床铺时,他们必须遵循毛泽东书籍摆放的方式,将每一本书都放回原位,确保他能够轻松找到所需书籍。

北京旧时的国立图书馆位于中南海北门对面,毛泽东常前往借阅书籍。1958年,该图书馆推出了新版借书证,为了方便毛泽东借书,工作人员同样为他申请了一张。图书馆工作人员特别将毛泽东的借书证编号为001。这张编号为北图001的借书证,毛泽东一直保留并使用至其逝世。据统计,仅在1974年,毛泽东借阅的图书种类就接近600种,总数超过1100册。在外出考察期间,毛泽东也有借阅书籍的习惯,杭州、上海、广州、武汉、庐山等地的图书馆,均有他借阅书籍的记录。

毛泽东曾提出,面对工作繁忙应“腾出时间”,面对知识难点要“深入研究”。他坚信,采取这两种方法,学习定能取得成功。他充分利用所有可用的时间进行阅读,连理发时也不例外。他会一边理发一边看书,还轻松地告诉理发师:“你做你的工作,我读我的书,咱们各不影响。”

晚年时期,毛泽东的视力逐渐下降,但他凭借惊人的坚持,每天都安排时间阅读。当平装小字的书无法看清时,他便转而阅读新出的大字线装书籍。身体状况不佳时,他会请工作人员为他朗读。1976年8月26日,毛泽东请工作人员找到的最后一本书,是他一直珍爱的宋代笔记《容斋随笔》。他读书的最后一天定格在1976年9月8日,据护理记录显示,那天他共阅读书籍和文件11次,总时长达到2小时50分钟。次日,即1976年9月9日,毛泽东逝世。他一生致力于阅读和学习,真正做到了“终身学习”,也为中国共产党人留下了一笔宝贵的阅读财富。