中国传统文化中向来存在"字如其人"的观念,这种将艺术与人品简单挂钩的思维模式,使得我们对古代书法家的认知常常陷入非黑即白的误区。事实上,要评判古代书法家的人品优劣,远比想象中复杂得多。

传统认知往往将书法成就与人品道德直接等同,这种二元对立的思维方式严重影响了我们对历史人物的客观评价。颜真卿因其忠烈事迹被奉为德艺双馨的典范,但若以现代视角审视,其品格是否真的无可挑剔?这种完美化倾向遮蔽了历史人物的多面性。

颜真卿的忠义气节确实令人敬佩,但将其奉为"人品第一"的书法家,未必公允,抛开书法成就论人品,林则徐等后世名臣,在民族大义、为民请命等方面同样不遑多让。

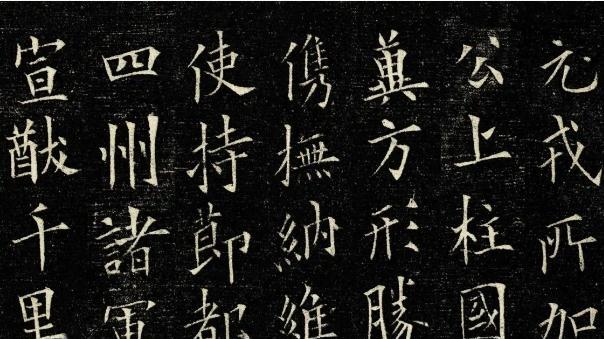

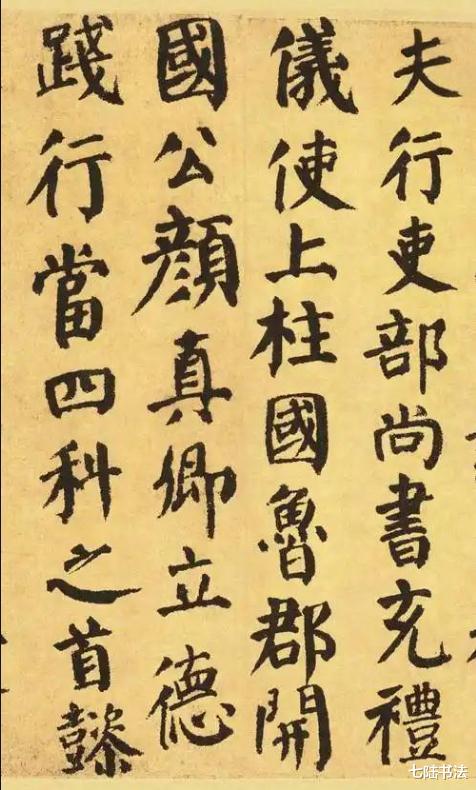

柳公权"心正则笔正"的论断影响深远,但这种观点将书法技艺与道德修养简单对应,其实只是特定环境下的机变劝谏。历史上精于书法却品行不端者大有人在,如李斯、秦桧等权奸的书法造诣同样堪称一流。

古代科举制度下,书法是入仕的必备技能,这意味着大多数官员都具备相当的书法水平。这种制度性要求使得书法造诣与人品道德彻底脱钩,书法好坏与为官清浊之间并不存在必然联系。

蔡京的书法曾被认为是"宋四家"之一,其艺术成就毋庸置疑,但历史评价却因其政治作为而大打折扣。这种因人废书的现象,恰恰反映了传统评价体系的局限性,也警示我们应当将艺术成就与道德评判适当分离。

书法艺术的真谛在于笔墨技法和审美表达,而非创作者的个人品行。过分强调"人品即书品",不仅无助于理解书法艺术本身,更可能造成对历史人物的片面认知。艺术评价应当回归艺术本体。

历史人物的道德评判本就充满变数。不同时代、不同立场的人对"善"与"恶"的界定大相径庭。今天看来正直不阿的行为,在当时可能被视为迂腐;而被古人称颂的品格,用现代眼光审视或许存在争议。

就连被奉为楷模的颜真卿,其某些行为若置于现代语境下也值得商榷。比如他公然率百官擅自去给太上皇问安,就严重挑衅了皇帝的权威,为朝堂安定制造了潜在的危机。这种历史评价的复杂性提醒我们应当避免简单化的道德判断。

中国传统文人向来有"为尊者讳"的习惯,对名家的缺点往往避而不谈。这种书写传统导致后世对古代书法家的认知存在严重的美化倾向,使我们难以看到历史人物的真实全貌。

艺术史研究应当秉持客观中立的原则。过分强调道德因素,不仅会扭曲对艺术价值的判断,还可能掩盖艺术发展的真实脉络。书法艺术的演进自有其内在规律,不完全受创作者个人品德影响。

现代艺术批评理论强调将作品与作者适当分离。这种"作者已死"的观点虽然激进,但提醒我们:过度关注创作者的人品,反而可能妨碍对作品本身的深入理解。书法鉴赏亦当如是。

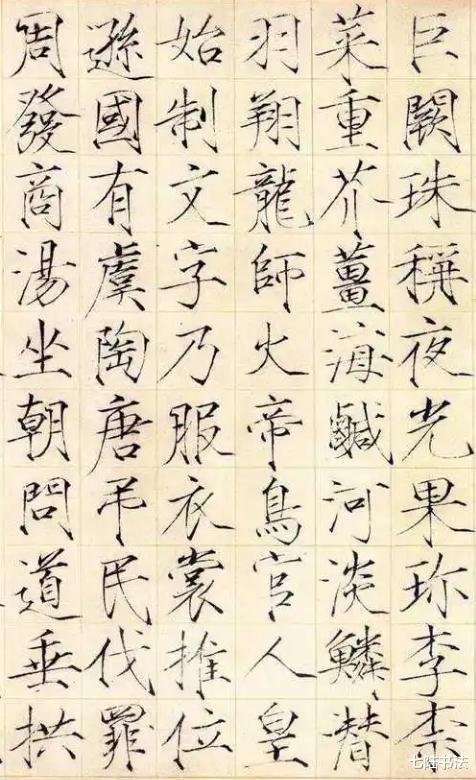

古代书法家的历史形象往往是多重力量塑造的结果。正史记载、民间传说、后世演绎等因素相互交织,使得我们很难还原其真实面目。在这种情况下断言谁的人品最好,显然不够严谨。

就连王羲之这样的"书圣",史籍中也记载其性格中有着清高自负的一面。这些细节提醒我们:历史上的艺术大师首先是人,具有人的复杂性,而非道德完人。

当代书法研究应当突破传统思维定式,建立更加立体、多元的评价体系。既要承认艺术成就,也要正视历史人物的复杂性,避免陷入简单的道德评判。

书法艺术历经千年发展,其价值核心始终在于笔墨语言的创新与传承。过度关注书家的人品道德,不仅无助于理解书法艺术的本质,还可能陷入历史虚无主义的误区。

真正尊重历史的态度,是承认古代书法家作为完整的人所具有的复杂性。他们既有艺术上的伟大成就,也可能存在性格缺陷或行为瑕疵。这种认知才能帮助我们建立更加客观的艺术史观。

在当代语境下重审古代书法家,我们需要保持理性客观的态度。既不盲目崇拜,也不苛责古人,而是将其置于特定的历史背景下进行理解,这样才能获得更有价值的研究成果。

书法艺术的永恒魅力恰恰在于其超越个人、超越时代的审美价值。当我们学会将作品与作者适当分离时,或许才能更深刻地领悟书法艺术的真正精髓。