在漫长的历史岁月里,有那么几个节点,左右了一个国家的未来,也改变了全球的格局。苏联,这个一度站在世界政治巅峰的超级大国,在它崩溃瓦解的过程中,藏着不少鲜为人知的内幕和小故事。说到这关键的时刻,不得不提的就是米哈伊尔·戈尔巴乔夫和鲍里斯·叶利钦这两个人之间的打交道。

他们那会儿的关系,特别是在苏联快不行了时的那些决定,对历史进程产生了很大影响。过了好多年,戈尔巴乔夫在自己的回忆录里头提了个让人琢磨的问题:“我咋就没能瞅准时机,把事情做到底呢?”这话里头包含的深层意思和背景,成了解开苏联为啥垮台这个历史大谜团的一把钥匙。

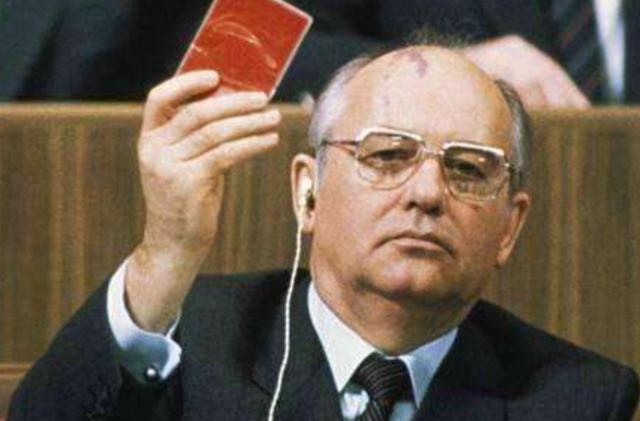

1987年的明面斗争:叶利钦挑战戈尔巴乔夫的权威在1987年,政治舞台上上演了一场大戏,那就是叶利钦和戈尔巴乔夫之间的权力斗争。那时候,两人都不再藏着掖着,而是直接摊牌,争夺苏联的领导地位。叶利钦,这个有着强硬手腕的政治家,开始公开表达自己对戈尔巴乔夫政策的不满。他不再满足于在幕后默默发力,而是选择走到台前,用自己的声音和行动来争取支持。而戈尔巴乔夫呢,作为当时的苏联领导人,自然也感受到了来自叶利钦的挑战。他不得不面对这个日益崛起的政治对手,开始思考如何应对这场权力较量。两人的斗争不仅仅停留在口头上,更是体现在实际行动中。叶利钦不断寻找机会展示自己的领导能力和政治智慧,试图赢得更多人的心。而戈尔巴乔夫则努力维护自己的权威,试图通过改革来巩固自己的地位。这场斗争的结果如何,历史已经给出了答案。但不可否认的是,1987年的这场权力较量,无疑为苏联后来的政治走向埋下了伏笔。

1987年9月份,苏联政治圈里头,叶利钦和戈尔巴乔夫两人的关系,突然之间就有了很大的变化。这事儿在一次讨论十月革命报告初稿的会上,明明白白地展现给了大家。原本这会是打算好好庆祝革命胜利的,想回顾下历史,再聊聊以后的发展,结果没想到,最后却变成了这两位苏联大领导吵架的地方。

戈尔巴乔夫在那次会议上当了主讲人,他拿出了一份报告,说这份报告能反映出革命的精神和现在的时代需求。会议讨论时,大多数参加的人对报告都挺认可的,他们提的建议大多只是对报告里的一些小地方进行修改。很明显,大家在大的方向上想法都是一样的,都觉得戈尔巴乔夫说得有理,也赞成报告的主要看法。

不过,叶利钦的讲话可就不一样了。他一口气说了大概二十来条看法,每一条都直接戳中了报告的要害和重点。这些看法不光说了报告的内容够不够深入,还谈到了它的方向和调子对不对。叶利钦这一连串的意见,很明显地显示出他对这份报告有着完全不一样的根本看法,跟会上其他人的态度比起来,那真是大相径庭。

戈尔巴乔夫心里头对叶利钦那番公开叫板真是恼火得不行。身为苏联的老大,他原本指望着那份报告能让党内思想统一、方向明确,结果叶利钦这一出,简直就是往他脸上甩巴掌。叶利钦说完后,戈尔巴乔夫的脸立马就拉长了,他没急着搭腔,而是直接甩手走人,在场的人都看得清清楚楚。这一走,明摆着戈尔巴乔夫对叶利钦的态度极为不满,也说明了他一时半会儿消化不了、应对不了这种挑衅。

不过,戈尔巴乔夫走了之后,冲突并没有平息。大概过了半个小时,他又回到了会议室,这回他是来直接回怼叶利钦的。戈尔巴乔夫这一回来,会议的气氛立马又绷紧了。他直言不讳地说,叶利钦提的意见不仅没帮上改进报告的忙,反而还误解和挑战了苏联现在的政策和方向。戈尔巴乔夫这话,明显就是在反驳叶利钦之前的发言,也是在公开质疑他的立场。

这次报告讨论会上,两人直接杠上了,这可不只是他们个人看法不合那么简单,它反映了苏联政治里头不同阵营的斗争。叶利钦和戈尔巴乔夫这次当面锣对面鼓的争执,预示着他们以后会有更多的不和,也意味着苏联政治要进入一个更复杂的新阶段了。

叶利钦面对的难题与独自应对叶利钦在他的道路上碰到了诸多困难,他得一个人去面对这些。他面对的不仅仅是工作上的压力,更有来自各方的质疑和反对。在他执政的期间,叶利钦需要处理很多棘手的问题,比如国家的经济困境、政治体制的改革,还有跟其他国家的外交关系。这些问题都不是简单能解决的,但他还是得硬着头皮上。更让人头疼的是,他发现自己陷入了孤立无援的境地。很多原本支持他的人,因为各种原因开始疏远他,甚至反对他。而外界对他的评价也是褒贬不一,有人赞扬他的勇气和决心,也有人批评他的决策和行动。但叶利钦并没有因为这些困难就退缩。他知道,作为领导人,他得扛起这份责任,带领国家走出困境。尽管道路艰难,但他还是坚定地走了下去,努力解决每一个问题,希望能够得到更多人的理解和支持。总的来说,叶利钦的挑战就是要在困难和孤立中找到出路,他必须依靠自己的力量和智慧,带领国家走向更好的未来。

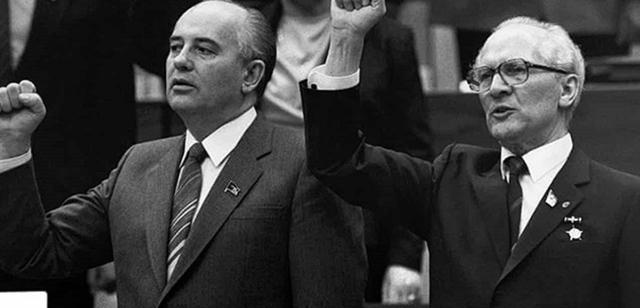

1987年晚秋时候,叶利钦在苏联的政治场子里开始玩得更直白、更冲了。到了10月21号那天,他这个政治局的后备选手,在个大政治会上讲了一通话,立马炸了锅。这回,他没直接怼戈尔巴乔夫,而是把矛头对准了苏共中央书记利加乔夫,一顿猛批。

叶利钦直接点名批评利加乔夫,说他搞个人迷信那一套,觉得这家伙两年来做事老一套,没啥新花样。他说,这种死抱着老观念不放的行为,简直是白白浪费时间。叶利钦这话,不光是对利加乔夫个人有意见,更是对整个苏共中央现在的政策和管理方式提出了质疑。他还自己检讨了一番,说自己在政治局干的活儿没达到目标,很大程度上就是因为没得到利加乔夫这些人的支持。

这次会议上,叶利钦说的话可谓是毫不留情,直接戳到了政治局的痛处。他批评的不只是某一个人,而是对整个苏共领导层提出了质疑。接着,叶利钦做出了一个让人大跌眼镜的决定,他要求辞去政治局候补委员的职位。这在当时的政治圈子里可不多见,简直就是直接向苏共领导层表达不满和挑战。

叶利钦的这个提议遭到了一片反对声。不光是政治上的对头,就连一些平时跟他走得挺近的人也开始指责他,说这是对苏共和社会主义事业的不忠。在他们眼里,叶利钦这么做就是“叛变”,既破坏了党的团结,也给苏联的政治稳定添了乱。

在各种压力和批评声下,叶利钦最后只能妥协了。他后来讲话时说,自己说的话可能给党和老百姓添乱了,承认这是不对的。叶利钦态度这么一变,虽然暂时让政治上的紧张松了点儿,但也把苏联政治里那些深层次的问题给摆到了台面上。

政治路途的短暂停顿与转折在政治舞台上,有时候,一个人的生涯会遭遇一段看似终结的停顿。但这并不意味着故事的结束,因为政治的风云总是变幻莫测。这样的停顿,更像是一个节点,一个让人反思、重新规划方向的时刻。当一位政治人物面临困境,似乎他的政治生命已经走到了尽头,外界也开始纷纷猜测他的未来。然而,政治往往充满了变数。在这样的低谷期,有的人会选择沉寂,但也有的人会积极寻找转机,通过调整策略、重塑形象,为自己的政治生涯开辟新的道路。这种转折并非易事,它需要坚定的信念、不懈的努力和适时的机遇。但一旦成功,政治人物就能重新站回舞台中央,继续书写自己的政治篇章。这种从停顿到转折的过程,不仅考验了一个人的政治智慧,也展现了他的韧性和毅力。所以,政治生命的暂时停顿并不可怕,关键在于如何面对和应对。只要有决心和勇气,就有可能实现反转,继续在政治道路上前行。

1988年2月份,叶利钦的政治旅程看起来是走到头了。头一年,他和苏联上面的领导吵得不可开交,结果就被踢出了政治局候补委员的位置,这等于说他在党里的地位是大大的下降了。早先时候,他还当过国家建设委员会的第一副主席,听起来挺风光,但其实跟他之前在政治局的位置比起来,那就是降级了。那时候,关于叶利钦的风言风语特别多,最吓人的就是说他因为政治上的压力想不开要自杀。这些传言是真是假,谁也说不清楚,但它们确实让叶利钦在老百姓心里的形象变得更差了,也让人看出他在政治上碰上的大麻烦。

不过,当大家都觉得叶利钦要彻底告别政治圈的时候,事情却突然有了大反转。戈尔巴乔夫那时候推行的好几项改革措施,特别是他强调要民主、透明,反对老旧思想和特权,没想到给叶利钦带来了重回政治圈的门路。这些政策在苏联引起了大家热烈的讨论和支持,也让人们对改革充满了期待。

叶利钦因为说话直截了当,对事情看得透,经常批评现状,慢慢吸引了大家的注意,也得到了不少人的同情。他大胆地指出苏联体制的问题,特别是对那些拖改革后腿的老顽固一顿猛批,这让那些盼着变天的人觉得他特别对味儿。叶利钦不光跟戈尔巴乔夫的政策想到一块去了,他还更勇敢,直接掀开体制里的那些烂疮疤。他这种敢正视苏联毛病的魄力,在那些对戈尔巴乔夫和苏联现状不满的人眼里,简直就是位英雄。

叶利钦想重振政治并非易事。他不仅要跟政治上的对手斗智斗勇,还得想办法打消老百姓对他以前政治举动的疑虑。但这些难关,反倒逼着他不断调整政治路线和招数,最终赢得了更多人的拥护。叶利钦一直咬牙坚持,对改革也吃得透,这使得他在苏联政坛上的地位一点点回升,而且站得更稳了。

戈尔巴乔夫的那些回想与思考戈尔巴乔夫时常会回想起过去的事情,并且对这些经历进行深入的思考。他记得,在历史的洪流中,自己曾站在那个重要的位置上,经历了许多风云变幻。他会回想自己曾经的决策,思考那些选择是否正确,是否带来了预期的结果。对于成功与失败,他都有着自己的看法和评判。他深知,每一个决策背后,都承载着巨大的责任和影响。在回忆中,他也会反思自己在领导岗位上的表现。他思考自己是否充分发挥了能力,是否达到了人们的期望。对于那些做得不够好的地方,他会坦诚地承认,并且思考如何改进和提高。戈尔巴乔夫明白,人生就是一场不断学习和成长的过程。通过回忆与反思,他希望能够更好地总结经验教训,为未来的发展提供有益的借鉴。他深知,只有不断反思和改进,才能走得更远、更稳。

苏联垮台那会儿,叶利钦和戈尔巴乔夫可是两大关键人物,名字被深深刻在了历史上。他们搞政治的那些年,特别是他俩之间的你来我往,对苏联,甚至全世界的历史走向都起了大作用。过了好多年,戈尔巴乔夫在自己写的回忆录里头,实话实说了一把,这就好比给外人开了个小门,能偷偷瞅瞅那段历史的真面目。从他的书里,你能看出那时候苏联内部权力斗争有多复杂,多讲究。

在戈尔巴乔夫写的回忆录里,他好好想了想自己以前的事儿,特别是咋跟叶利钦闹矛盾又咋处理的。这里头说了苏联改革时的好多大问题。他自己说,改革这块儿,他没早点儿、快点儿、狠点儿动手。就是因为这样拖拖拉拉,让那些保守的老家伙们有了空子钻,改革就变得一会儿这样一会儿那样,根本没法儿好好推。还有啊,他觉得自己在具体做法上也没做到位,没瞅准机会“一下子搞定”。就这么简简单单几句话,可算是把政治斗争里得果断点儿这事儿说得透透的。

说起来,戈尔巴乔夫专门提到了1987年跟叶利钦的那次冲突,说他现在回想当时做的决定,有很多感想。在那个关键时候,要是戈尔巴乔夫能更决绝点,按照他现在的想法就是“彻底搞定”,那叶利钦的政治路可能就走不下去了,也不可能后来成为苏联还有它解体时候的重要人物。这种“要是怎样”的想法,虽然没办法真的去验证,但确实能看出戈尔巴乔夫对自己那时候的政治判断和做决定的能力,有很深的反思。

戈尔巴乔夫聊起这些往事,不光是在回头看看自己走过的政治路,更是在说说苏联那时候搞政治变革的那些事儿。他这么直白地说出来,不光看出一个政治大佬有自我反省的气度,也让人瞅见了冷战快结束时,苏联里头改革的那摊子事儿有多乱多难。他这番自我反省和琢磨,给后来人想了解苏联咋解散、里头是咋回事儿,还有个人在历史里头扮演啥角色,开了个好视角。

戈尔巴乔夫和叶利钦之间的故事,显示了个人在历史洪流里既能推动也能受限的角色。一方面,戈尔巴乔夫推行的改革政策,确实给苏联甚至全球历史翻开了新的一页;但另一方面,他在和叶利钦打交道时的迟疑不决,也成了苏联改革路上的一大败笔。这段历史的纷繁复杂,告诉我们后人,在评判一个时代的人物和事件时,得有更全面、更透彻的眼光。

朱秀芳探讨戈尔巴乔夫现象背后的故事——深挖苏联解体的真正缘由[J].俄国事务研究,2009年第4期:110-125页朱秀芳在文章中重新审视了戈尔巴乔夫现象,深入挖掘了导致苏联解体的深层次因素。她通过对历史事件的细致分析,为我们揭示了苏联这一超级大国崩塌的真正原因。整篇文章聚焦于戈尔巴乔夫时期的政治变革,以及这些变革如何一步步将苏联推向了解体的边缘。在2009年发表的这篇研究中,朱秀芳以专业的视角,为我们提供了一个理解苏联解体全貌的新窗口。