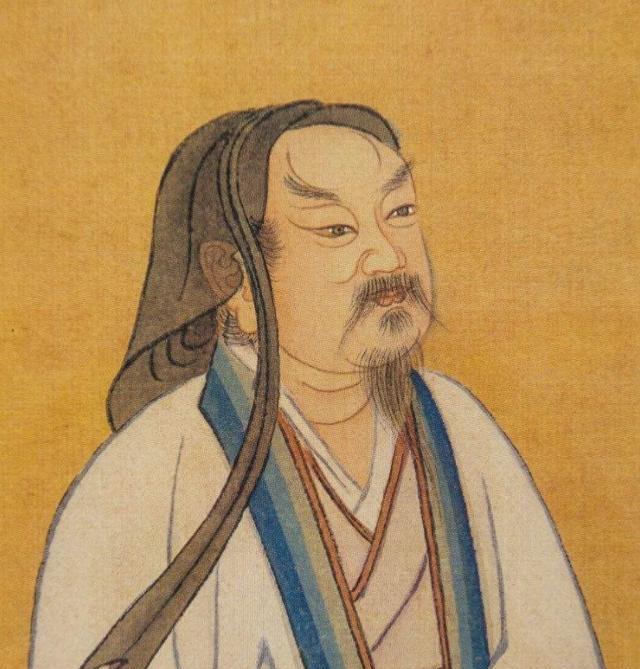

陶渊明是中国古代诗坛的杰出代表,对后世众多著名诗人如李白、杜甫、白居易和辛弃疾等人产生了深远的影响。他不仅以其独特的诗歌风格著称,还开创了中国文学史上的一个重要流派——“田园诗派”。这一流派以其清新自然的风格和对田园生活的真实描绘,为中国诗歌增添了新的色彩和维度。

近代学者梁启超曾这样形容陶渊明:他把大自然当作最亲密的朋友,自然界也总是以微笑回应他。陶渊明大概没料到,自己那种闲适自在、悠然看南山的生活态度,会在1700多年后依然被后人追捧。

尽管陶渊明在自然环境中找到了慰藉,但现实生活的艰难并未因此减轻。他选择远离官场,过着简朴的生活,然而他的五个子女均未能有所成就。到了晚年,陶渊明的生活陷入困境,不得不依靠乞讨度日。最终,他在贫困和疾病的折磨下离世。

【出生于低贱的寒门庶族,因不满官场黑暗决定退隐】

在东晋时期,陶渊明所处的时代尚未出现科举制度。当时,像琅琊王氏、河东裴氏这样的大家族势力庞大,牢牢掌控着普通人晋升的途径,导致社会阶层分明。

陶渊明的家族出身卑微,在当时社会地位显赫的五大姓氏和七大望族看来,陶家根本不值一提。这些名门望族掌握着朝政大权,家族成员往往能轻易获得高官厚禄。相比之下,陶家既没有显赫的祖先,也没有权势显赫的亲戚,在等级森严的魏晋时期,这种寒门出身就意味着处处受限,难以在仕途上有所作为。这种家庭背景对陶渊明的人生产生了深远影响,也为他日后选择归隐田园埋下了伏笔。

陶渊明的曾祖父陶丹时期,陶家的命运开始好转。陶丹通过参军立下战功,最终获得了扬武将军的封号。

陶侃(陶渊明曾祖父)刚刚出生,他的父亲便撒手人寰。没了家里的主心骨,全家人的生活一下子跌入谷底,日子过得紧巴巴的。

陶侃年轻时家境贫寒,但他胸怀远大抱负。在两晋政权更迭的动荡时期,各地军阀割据,社会秩序崩溃。在这混乱的局势中,陶韬把握时机,效仿其父投身军旅,在战场上屡建奇功。

陶侃在荆州担任高官,最终升任太尉。这使得陶家从一个普通家庭逐渐崛起,成为有地位的家族。到了陶渊明这一代,陶家后人依然以陶侃的成就为荣。

陶渊明曾为他的曾祖父创作了一首诗,诗中提到:在我所处的晋朝,曾祖父的功业与长沙紧密相连……皇帝特别器重他,委以重任,让他负责征讨南方的任务。

陶侃后来被皇帝封为长沙公。长沙这个地方自古以来就是兵家必争之地,皇帝把这么重要的地方交给陶侃,显然是非常信任他。然而,陶侃一死,他的几个儿子就开始争家产,陶家很快就又没落了。

陶渊明的祖父名叫陶茂官,曾在武昌担任太守一职。他为官清廉正直,始终将百姓的利益放在首位,真正做到为民着想。

陶茂官深受其父陶侃的熏陶,时常投身田间劳作,这一习惯对陶渊明产生了深刻的影响。陶渊明的父亲名为陶逸,他的妻子是孟氏。在公元365年,陶渊明降生,成为陶逸膝下唯一的儿子。

陶渊明从小就对读书和弹琴情有独钟。到了20岁,他的父亲陶逸离世,他和母亲的生活一下子变得艰难起来。28岁时,陶渊明担任了江州祭酒一职,这个职位在东晋时期主要负责教育事务。

那时候的江州刺史是王凝之。他出身显赫,父亲是东晋著名书法家王羲之。王凝之的妻子谢道韫也大有来头,她是宰相谢安的侄女,同时也是安西将军谢奕的女儿。

王凝之出身显赫,父亲声名远播,妻子也来自名门望族。尽管他本人才干平平,在家族同辈中被认为是能力最差的一个,但他却自视甚高,目中无人。

陶渊明无法接受上级傲慢的态度,仅任职数月便辞去了江州祭酒的职位。六年后,他前往京口(现江苏镇江地区),出任北平府的首领。

公元402年,陶渊明再次辞去官职。到了404年,他前往投靠荆州刺史。然而就在同一年,他母亲不幸去世,陶渊明不得不返回家乡守孝。同年,他被任命为江州刺史刘敬宣的参军。

第二年三月,刘敬宣离职,陶渊明也随之返回家乡。同年八月,他被任命为彭泽县的行政长官。然而,到了年末,因为他的异母妹妹在武昌离世,陶渊明决定再次放弃官职。

这位著名诗人在十年间五次辞去官职,主要出于两个原因:首先是个人因素,其次也是更关键的一点,他意识到依附军阀无法达成自己的政治抱负。与此同时,他对官场的腐败和阴暗深感失望,这促使他做出了多次辞职的决定。

陶渊明一生经历了三次婚姻,育有五个儿子,但他们在才华和成就上都表现平平。除了这些家庭生活,他还曾短暂涉足官场,但这段经历并不顺利,最终选择归隐田园。

步入中年的陶渊明选择摆脱官场束缚,归隐田园,享受闲适的隐居生活。他在东篱下采菊,远眺南山,过着与世无争的日子。然而,由于家境清贫,他的妻子对此颇有怨言,对他的选择感到不满。

【先后三次结婚,因生活贫困被妻子抱怨】

陶渊明的人生道路并不平坦,不仅在仕途上屡遭挫折,感情生活也颇为坎坷。他在25岁那年,也就是公元376年,完成了人生大事,娶了第一任妻子,算是正式安家。婚后不久,这对新婚夫妇就从乡村老家搬到了浔阳城里居住。

陶渊明近期在私塾教书,收入不多。后来他去江州做祭酒,妻子怀孕了。母亲孟氏怕他工作受影响,跟儿媳说先别告诉他这事。

在短暂担任祭酒职务数月后,陶渊明决定辞去官职返回故里。回到家乡不久,他获悉妻子已有身孕,自己即将成为父亲。

在传统观念中,传宗接代被视为头等大事,尤其对家中独子而言更是如此。陶渊明作为家族唯一的男丁,延续香火的重任自然落在他肩上。因此,当他得知妻子怀有身孕时,内心的喜悦可想而知。这种喜悦不仅源于即将为人父的期待,更包含了完成家族使命的如释重负。在当时的社会背景下,这无疑是人生中的一大喜事,既满足了个人情感需求,也顺应了传统伦理的要求。

终于盼到妻子临盆,但在那个医疗技术极度落后的年代,原配夫人遭遇难产,胎儿尚未娩出,母子二人便已双双离世。

陶渊明遭受了沉重的心理创伤,在此后的九年里一直过着独居生活。直到他34岁时,才重新组建家庭,娶了第二任妻子。这段孤独岁月对他的人生产生了深远影响,使他更加珍惜家庭生活。

陶渊明的第二段婚姻起初十分美满,妻子过门不到两年就为他诞下第一个男孩。他特别钟爱这个长子,为其取名陶俨。紧接着,仅隔了两年,家里又添了第二个儿子陶俟。

两三年后,陶渊明的第二任妻子再次怀胎,这次生下了双胞胎男孩。陶渊明为两个儿子取名为陶份和陶佚。此时,陶渊明对官场生活已感到疲惫,决定携家眷隐居山林。

他的第二任妻子长期辛苦劳作,加上营养不良,患上了重病。在生下一对双胞胎儿子后不久,她便离开了人世。

陶渊明每日外出授课谋生,抚养四个子女的担子全落在了母亲孟氏肩上。随着年岁增长,孟氏时常感到体力不支,难以应付繁重的家务和育儿责任。

通过他人牵线,一位翟姓女子与陶渊明结为夫妻。尽管他们年龄相差一轮,但翟氏持家有道,将家庭事务处理得井井有条。她对婆婆孟氏极为尊敬,尽孝如亲生女儿一般。

翟氏原本以为嫁入陶家能过上富裕生活,觉得丈夫陶渊明迟早会重返仕途。然而,陶渊明多次拒绝出仕机会,选择在山村当一名普通教书先生。

翟氏对丈夫的不满逐渐加深,直到他们第五个孩子陶佟出生后,夫妻关系才略有缓和。在最艰难的日子里,翟氏不得不从全家人的口粮中竭力节省。

她利用这些谷物酿造美酒,陶渊明才得以享受在东篱下采菊的闲适日子。作为田园诗派的创始人,他既过着农夫般的生活,有山泉和几亩田地相伴,又始终无法摆脱贫困的困扰。

【晚年为了生存乞讨,几个儿子都很平庸】

读陶渊明的诗文时,大多数人都会被其中流露出的闲适气息所吸引。他的文字里,仿佛有一种让人向往的悠然自得,简单而纯粹,让人忍不住想要追寻那种远离喧嚣的生活状态。这种轻松自在的意境,常常让读者心生羡慕,仿佛置身于他笔下的田园世界,感受那份宁静与自由。

如今,不少人对大理心生向往,尤其是部分中青年群体,他们甚至不惜卖掉房产、放弃事业,前往苍山洱海周边经营民宿。这些人通常还会养上一两只狗,给人一种超脱世俗、远离纷扰的感觉。这种生活方式仿佛让他们摆脱了日常的束缚,活得更自由自在。

陶渊明在文学上成就斐然,但作为父亲和丈夫却不够称职。他的五个儿子都在他的管教下养成了好逸恶劳的习性,缺乏实干精神,总是空有抱负却不愿付出实际行动。这种教育方式导致孩子们都未能成才,与陶渊明在诗歌创作上的成功形成了鲜明对比。

千年前,养老保障体系尚未形成,陶渊明在仕途上的经历也相对短暂,未能积累足够财富。步入中年后,他毅然选择归隐,婉拒了各方人士邀请其重返官场的提议。

陶渊明在年富力强时,生活虽不宽裕,但尚能维持。然而,当他步入五十岁之后,健康状况逐渐恶化,各种疾病接踵而至。此时,他才深刻体会到金钱虽非万能,但缺少了它却寸步难行。

年过半百的陶渊明在诗中描绘道:“破屋迎着凄风,杂草淹没庭院。”这短短十个字,既勾勒出家门的破败景象,又深刻表达了人生的苍凉之感。

陶渊明曾经以不向权贵低头的傲骨著称,但现实生活的压力让他不得不低头,这促使他创作了《乞食》。作为一位诗人,而且还是长沙公的后裔,竟然落到如此境地,确实让人感到深深的惋惜和感慨。

陶渊明在生命的最后阶段,对自己选择归隐的决定产生了一些遗憾。临终前,他给孩子们写了一封遗书,字里行间流露出一种内疚感。他觉得自己当初辞去官职,让子女们从小就过着清贫的日子,心里很不是滋味。这种愧疚之情,在他给子女的最后一封信中表露无遗。他意识到,自己的选择虽然追求了精神上的自由,却让家人付出了物质上的代价。这种矛盾的心情,成为了他晚年难以释怀的心结。

陶渊明在动荡的东晋时期度过了63个春秋,这在当时人均寿命仅30岁左右的社会中,无疑是长寿的象征。这位创作了"桃花源记"的文学巨匠,晚年却因长期食物匮乏和营养不足而离世。

千年过去,当我们再次品味陶渊明那些优美的诗篇,眼前浮现出田园生活的画面,再联系他晚年的境遇,或许更能体会“夏日长抱饥,寒夜无被眠”的艰辛。他的诗句描绘了理想中的田园生活,但现实却是饥寒交迫,这种反差让我们更深刻地理解了他的处境。陶渊明的诗歌不仅展现了他对自然的热爱,也透露出他在贫困中坚持自我、追求精神自由的决心。通过他的作品,我们看到了一个诗人在理想与现实之间的挣扎,以及他对生活的深刻感悟。

陶渊明无疑是魏晋时期倡导自然思想的代表人物,早在千年之前,他便提出了亲近自然、回归本真的超前观念。他的思想在当时具有显著的进步性,体现了对自然与人性关系的深刻理解。陶渊明的作品和生活方式,展现了人与自然和谐共处的理想状态,这种理念在今天依然具有重要的启示意义。他的自然主义思想不仅影响了当时的社会,也为后世提供了宝贵的精神财富。

尽管无法确定他晚年选择隐居是否心生悔意,但从其留下的诗篇和文章来看,这位杰出的诗人始终坚守本心,追求回归自然质朴的生活。他的作品充分展现了这种精神追求,体现出对简朴生活的向往与坚持。通过文字,我们可以清晰地感受到他对纯粹本真的执着,这种态度贯穿了他的整个创作生涯。他的诗句和古文成为我们了解其内心世界的重要窗口,揭示了他对返璞归真理念的深刻理解和实践。

在当今社会,陶渊明那种看似与世无争的生活方式依然显得格外与众不同。特别是在这个以统一标准评判成功的时代,他那种不为五斗米折腰、不与世俗同流合污的精神,更是值得我们后人深思和学习。

关于这件事,你怎么看?你的观点是什么?