张涛,你提交的入党申请未获批准。

“这也太离谱了吧?我当年可是红军的军长,连我手下的排长现在都当上了少将,怎么我想入党反而这么费劲?”

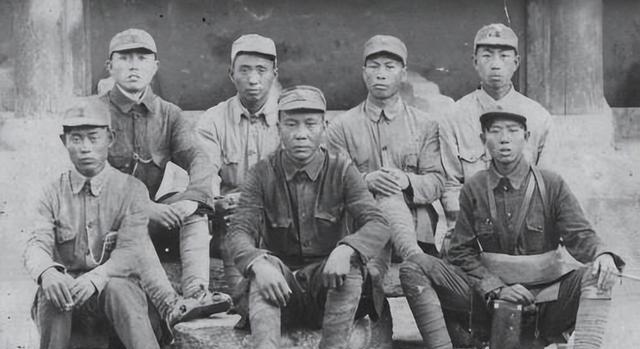

1953年,在湖南祁阳,一场关于入党的谈话正在进行。对话的双方是前红17军军长张涛和当地的乡党委书记。这次谈话的核心围绕张涛申请加入中国共产党的具体事宜展开。

张涛是湖南永州人,家境清寒却胸怀大志。他从小看到社会上各种黑暗现象和制度的不公,内心萌生了要消除世间不平的强烈愿望。

为了追求自己的理想,他在15岁时加入了唐生智的永州籍部队。凭借在战场上的英勇表现和卓越能力,他在不到一年的时间里被提拔为班长。

1926年,唐生智指挥国民革命军第8军进行北伐行动,张涛作为部队成员投身战场,在每次战斗中他都勇往直前,屡建奇功。

在武昌战役中,张涛赤膊上阵,冲在最前面,吓得吴佩孚的士兵惊慌失措,纷纷惊呼"李逵来了"。他的勇猛表现让敌军闻风丧胆,给战局带来了关键性影响。

张涛的肤色本来就不深,但长时间战斗让他没空打理自己,脸上积了些灰尘,显得有点暗沉。

张涛以勇猛无畏著称,其好斗性格和不怕牺牲的精神在军中广为流传。正是这种特质,让他得到了唐生智的赏识。武昌战役结束后,唐生智特意将他推荐到刘兴麾下的国民革命军第36军教导队进行培训。

在参加轮训期间,张涛结识了来自永州的老乡黄克诚。此时的黄克诚,已经入党两年,并在36军担任团政治教官的职务。

同样来自永州,家境都不富裕,怀揣着治理国家的抱负,他们迅速结下了深厚的友谊。

结识黄克诚后,张涛的思维发生了根本转变。他意识到,无论是蒋介石还是唐生智的政治理念,都无法真正挽救中国。在他看来,唯有马克思主义和列宁主义才能引领中国走向复兴。这一认识标志着张涛思想上的重大突破,使他彻底摆脱了以往的政治观念,转而坚定地支持共产主义道路。通过与黄克诚的交流,张涛深刻认识到其他政治路线的局限性,从而确立了对马列主义的坚定信念。

张涛决定追随黄克诚,当时黄克诚已经是党员。蒋介石发动反革命政变后,张涛随黄克诚投身永兴起义,随后又一同上了井冈山。这段经历让张涛迅速成长起来。

1933年,年仅31岁的黄克诚便担任了红3军团政治部主任一职。

此时,张涛已被任命为红17军的军长。

这到底是什么意思?

红四方面军中,第9军的指挥官王树声,后来在1955年获得了开国大将的军衔。

在王树声的指挥下,许世友担任第9军第25师师长,之后晋升为开国上将;同时,陈再道作为第4军第11师师长,同样获得了开国上将的荣誉。这两位将领在军队中担任重要职务,最终都成为新中国的高级军事领导人。

张涛曾是红17军的核心人物,然而新中国成立后,他却遭遇了意想不到的困境,甚至无法顺利入党。这一转变令人费解。作为曾经的军事领袖,张涛在新政权下似乎并未获得应有的认可。究竟是什么原因导致他在政治生涯中遭遇如此挫折?这可能与当时复杂的政治环境和个人历史背景有关。在建国初期,许多革命老同志都面临着重新定位和审查的过程,张涛的情况或许正是这一历史时期的缩影。他的经历不仅反映了个人命运的起伏,也揭示了新中国成立初期政治局势的复杂性和不确定性。

【他在那之后,到底经历了什么?又有什么不为人知的故事?】

1933年8月1日,红17军在湖北通山的黄石洞正式组建。

中国共产党决定组建红17军,主要是为了应对当时复杂的革命形势。在土地革命战争时期,国民党反动派持续对革命根据地进行军事围剿,革命力量迫切需要加强武装斗争。红17军的成立,一方面是为了巩固和扩大湘鄂赣革命根据地,另一方面也是为了集中兵力,更有力地打击敌人。这支军队的建立,体现了党对革命武装力量的高度重视,也是革命根据地发展的必然要求。通过组建红17军,中国共产党进一步加强了对军队的领导,为后续的革命斗争奠定了坚实基础。

在毛主席的卓越领导下,我军经过三个月的激烈战斗,成功击退了蒋介石对中央苏区发起的第四次军事进攻。

在成功击退第四次围剿后,鄂东南地区的红军及其地方武装力量迅速壮大,总人数突破了5000人。

根据湘鄂赣省军区的指示,河南指挥部下辖的赣北警卫师被改编为红一师,同时河北指挥部所属的河北警卫师被重组为红二师。这两支部队与鄂东南地区的红军主力红三师共同组建了红17军。

张涛顺利接任红17军军长一职,这一决定得到了广泛支持。军政委由湖北籍的方步舟担任,他曾是贺龙麾下的重要将领。副军长兼参谋长叶金波同样来自湖北,以勇猛著称,历经多次战斗,从实战中磨练成长,此前曾任红军独立第三师政委。

红17军的规模虽不及红四方面军的一个军,但其领导者才干出众,整支队伍洋溢着蓬勃的活力,未来发展前景十分光明。

红军第17军的战场表现相当出色,完全达到了预期,其作战能力和战绩都值得称道。

刚开始那会儿,它就已经特别出彩了,一路往鄂南那边冲,简直就像切豆腐一样轻松,拿下了好多关键的地方,比如龙港和武宁这些。

红17军的战士们展现了非凡的勇气,在战场上给敌人造成了重大打击。他们的英勇表现不仅让敌人闻风丧胆,更激发了鄂东南地区人民的革命热情。当地群众对他们的胜利欢呼雀跃,这场胜利标志着鄂东南地区的革命运动迈上了一个新的台阶。

南京方面对此事极为恼怒,深感威胁。作为最高领导人,蒋介石紧急出台了《剿匪区内文武官佐士兵惩奖条例》,并开出巨额赏金通缉17军指挥官张涛和方步舟,悬赏金额达到5万大洋。这一数额与后来他对红10军团领导人方志敏的悬赏几乎相同。

从这些情况可以看出,红17军确实给敌方造成了不小的压力。作为这支部队的领导,张涛和方步舟在当时也声名鹊起。

然而没过多久,红17军便遭遇重大挫折,部队几乎全部损失,张涛和方步舟的人生也跌入低谷。

在鄂东南苏区和红17军成功击退敌人第四次“围剿”后,蒋介石并未就此罢休。他采取了“修筑碉堡,逐步推进”的策略,对湘鄂赣革命根据地发起了更为猛烈的第五次“围剿”。这一战术旨在通过逐步巩固阵地,逐步压缩革命力量的活动空间,以达到彻底剿灭的目的。蒋介石的这一举措,显示了他对革命力量的坚决打击态度,同时也反映了他对前几次“围剿”失败的不甘心和重新调整战略的决心。

中央红军领导层起初决定采取正面对抗的策略,试图通过快速反击将敌军阻挡在外围。但红17军并未遵循李德和博古的激进军事方针,他们避开了与敌人的直接冲突,选择向南推进,灵活机动地寻找有利的战斗机会。

1934年初,红17军前敌委员会分析了当前形势,决定集中主力部队迅速击溃木石港的敌军,重新夺回周边苏区控制权。随后部队将向东南方向推进,目标直指龙港地区。在取得初步胜利后,红军计划继续扩大攻势,向武宁、瑞昌两县进军,进一步拓展革命根据地。这一战略部署旨在通过连续作战,逐步扩大红军在鄂东南地区的影响力。

1月中旬,红17军运用"集中兵力,逐个击破"的作战方针,率先攻克了木港周边的13座碉堡,歼灭敌军一个整团及三个营,成功夺回并拓展了木石港及其邻近苏区,圆满达成了既定战略任务。

木石港战役是鄂东南苏区在第五次反“围剿”中的首次重大胜利。中央发来贺电,高度赞扬了这次战斗的成果。红17军全体官兵因此士气大振,全军上下洋溢着胜利的喜悦。这场胜利不仅提升了部队的斗志,也为后续的战斗奠定了坚实的基础。

常言道,骄傲自满往往导致失败;红17军的经历恰好印证了这一道理。

在木石港战役取得胜利后,整个部队普遍滋生了轻敌心态,认为国民党军队战斗力低下,轻易就能击败。

问题不仅出在基层士兵身上,更严重的是红17军的高层指挥也因接连胜利而过于自信。他们没有预判到敌军可能采取的报复行动,也没有及时组织部队转移。相反,部队在木石港停留了整整一周进行休整。这种决策失误给敌人提供了反击的良机,严重违背了基本的军事原则。

尽管当时对手的装备水平有限,可他们在一周内就能推进数百公里,这样的机动能力足以完成兵力调配和部署。

近日,郭汝栋作为鄂东南"剿总"的指挥官,为雪前耻,迅速调遣大量兵力,对红17军主力红3师实施包围。其行动迅速,逐步收紧包围圈,意图将红3师困于其中。

红17军的领导层当时完全没意识到潜在的危险,他们正忙着庆祝之前的成功,沉浸在节日的欢乐气氛里,心情放松地过春节。

当年除夕夜,正值辞旧迎新之际,各地鞭炮齐鸣,人们沉浸在节日的喜庆中。此时,国民党第二十六师、新四旅、第三十七旅及新七旅的残余部队悄然集结于阳新紫荆山区域,设下埋伏,静候红军到来。

红三师向北行进,计划渡过富水河前往黄沙,途中经过紫荆山附近的王文驿时,遭遇敌军埋伏。

王文驿坐落在紫金山脚,地形是一条狭窄的山谷。这里的道路曲折陡峭,两侧布满奇形怪状的岩石和茂密的荆棘,非常适合设伏。然而,张涛和他的队伍没有意识到潜在的危险,不慎将部队带入了这个险境。

红军在毫无预警的情况下遭遇突袭,匆忙组织防御,但未能有效抵御,导致部队遭受重大伤亡。这场战斗的突然性和激烈程度超出了预期,红军在短时间内无法调动足够的兵力和资源进行有效反击,最终战局不利,损失惨重。

经过连续24小时的激烈战斗,红17军的主力部队红3师被迫在严寒中向北突围,计划先在黄沙地区休整,之后再向东推进。然而,在撤退过程中,他们再次遭遇敌军的追击,导致鄂东南的红军主力几乎全军覆没,伤亡极其严重,兵力减少了三分之二。

张涛、方步舟和叶金波在士兵们的保护下,成功冲出了敌人的包围,得以幸存。同时,由王义勋指挥的机枪连,也有超过一百名士兵成功突围。

在这场战役中,红3师遭受了重大损失,作为军长的张涛因此被军委免职。政委叶金波等人也被停职进行反思。红17军的番号被撤销,部队被缩减为红三师第七团。

在这样的情况下,张涛选择离开革命队伍,成为了一个逃兵。

促使他采取行动的直接原因是1934年2月3日叶金波被执行死刑。

这件事原本和张涛没有任何关联,完全是两个独立的情况。当时在17军的领导层中,方步舟受到了上级的重视,并在1934年11月被任命为红16师的政治委员。

张涛擅自脱离红军队伍的根本原因并非客观条件所迫,而是其个人意志动摇,对革命事业失去了信心。他的行为更多源于主观上的消极态度,而非外在因素的制约。这种选择反映了其对革命前景持悲观看法,缺乏继续坚持的勇气。

叶金波面对生死抉择时,有人劝他投奔蒋介石以求活命,但他毫不犹豫地回绝了。他斩钉截铁地表示,宁愿为革命牺牲,也绝不会背叛信仰,投靠敌人苟且偷生。这句话充分展现了他坚定的革命信念和视死如归的气节。

最终,叶金波被追认为烈士,其事迹广为传颂,成为后世楷模。相反,张涛不幸被捕,遭受严酷监禁,甚至失去了党员身份。两人的命运截然不同,一个被历史铭记,另一个则陷入困境。

张涛的行为令人难以接受,他不仅在战争期间临阵脱逃,还投靠了国民党的军队。这种背叛不仅违背了军人的职责,更是对国家和人民的严重背叛。在民族危难之际,他的选择无疑是对抗战事业的极大伤害,也让人们对他的品格产生了深深的质疑。

在任何派系中,叛徒总是遭人唾弃的。张涛投靠敌方后,并未获得重要职位,也缺乏实际用处。因此,在国民党撤退至台湾之际,他未能随行。

新中国成立后,张涛回到湖南农村。目睹共产党取得政权,他积极表现,被提拔为村干部,并再次提交入党申请。然而,他早年的不良经历成了他仕途上的绊脚石。

革命队伍有严格的纪律要求,不是随随便便就能加入或退出的。因此,党组织没有批准张涛的入党请求。

人生无法重来,过去的选择已成定局。如果当初能预见现在的局面,或许会做出不同的决定。然而,时光不会倒流,我们只能面对现实,承担自己选择的后果。与其沉溺于过去的遗憾,不如从中吸取教训,为未来做出更明智的判断。

方步舟作为政委,同样未能坚守立场,最终选择了背叛。与其他人相比,他的叛变时间稍晚,一直坚持到1937年才变节。

1935年1月,方步舟带领红16师从通城白虎桥向大幕山转移途中,在通山地区与国民党军新8师的一个团不期而遇。双方展开激战,由于敌我力量悬殊,红16师在战斗中处于劣势,最终遭受严重损失。

由于这场战役的失败,方步舟被免去了第16师师长的职务。这一变故让他心生不满,原本坚定的信念也逐渐发生了动摇。

就在这个节骨眼上,方步舟的夫人怀孕在身,不幸被蒋介石的部队抓走了。对方派人传话给方步舟,直截了当地说,要是他不肯归顺,他们就会停止给他妻子治病。

在严峻的局势下,方步舟最终放弃了最初的信念,选择了背离革命的道路。1937年3月21日,他秘密逃离,向敌方投降,成为了一个令人不齿的叛徒。

在中华人民共和国成立前夕,方步舟带领部队发动起义,这一举动使他避免了后续的追责。随后,他被安排到一个农场担任厂长,在那里度过了余生。

面对困境,有些人选择坚持不懈,历经磨难后终获成功。例如,某位人士在逆境中展现出顽强毅力,最终实现目标,取得显著成就。

【这个人,就是王义勋将军。】

王义勋于1910年出生于湖北省阳新县太子镇益昌村,家境贫寒,是普通农民家庭的一员。

他出身贫困,没受过多少教育,也没啥远大抱负,只想过上安稳的家庭生活。不到二十岁,他就娶妻生子,如愿以偿地过上了平淡的日子。

然而,革命的浪潮迅速席卷湖北,无人能够幸免。王义勋也未能逃脱,他被这股洪流裹挟,最终投身革命阵营。

1931年,年仅21岁的王义勋迎来了人生的两大转折:他不仅正式加入了红军队伍,还成功加入了中国共产党,这一年对他来说意义非凡。

他从未接受过正规教育,也没进过军校,但凭借对党的绝对忠诚和过人的胆识,从基层士兵开始,逐步晋升。他先后担任了红16军第9师9团的副排长、红6军团第16师46团的政治指导员,以及红16师侦察队的政治委员等职。

在通山黄石洞成立中国工农红军第17军期间,王义勋担任了机枪连的指导员职务。

这个连队的武器装备相当精良,总计拥有各类枪械2290支,包括数十挺机枪。

1934年春节期间,红17军主力在王文驿山谷遭遇敌军包围。危急时刻,指导员王义勋沉着应对,迅速分析战场形势,发现敌军防线漏洞。他果断率领机枪连数百名战士,集中火力突破包围圈,成功保存了部队有生力量。王义勋在关键时刻的果断决策和有效指挥,为红军突围立下首功。

王文驿战役后,鄂东南的红军主力遭受重创,几乎被完全消灭。国民党军队进一步分割和包围了苏区,导致鄂东南的革命形势急剧恶化。这一时期,革命力量被迫转入游击战阶段,斗争形势更加艰难。

王义勋与他的团队被分配到红16师46团,他本人则担任了5连的指导员职务。

在极其艰难的条件下,王义勋凭借顽强的意志,持续进行了三年的游击战斗,最终迎来了1937年抗日民族统一战线的形成。

王义勋与同伴们离开山林,换上军服,加入新四军队伍,奔赴抗日战场,投身于声势浩大的抗日斗争中。

在抗战期间,王义勋表现出非凡的勇气,屡立战功,职务也随之不断提升,最终被任命为团政委。

此时,张涛已加入国民党的地方抗日武装,担任营长一职。这位曾经的老领导,如今在抗日战场上带领着一个营的兵力。作为国民党抗日部队的中层指挥官,张涛肩负着重要的作战任务。他的军事才能在这个新的岗位上得到了充分发挥,为抗击日寇贡献着自己的力量。这个职务不仅体现了张涛在军中的资历,也反映出国民党当局对他的信任与重用。在抗日战争的艰难岁月里,张涛以自己的方式投身于这场全民族的抗战事业中。

相比之下,他的两位前任领导张涛和方步舟则逐渐淡出公众视野,如同被历史洪流冲刷的尘埃,悄然退出了时代的舞台。

历史的评判向来公平公正。若未经历血与火的考验,未付出生命的代价,便无权分享胜利的果实。唯有那些在战场上抛头颅洒热血的勇士,才配得上胜利的荣光。历史不会偏袒任何人,它只认可那些真正为胜利付出一切的人。