疫情之后,社会与经济的内在逻辑都发生了很大变化。国人变得越来越焦虑,为了工作,收入和养老,无非为“碎银几两”。去年写了几篇文章,我都放了几张人口的图表。时代的几波浪潮已至当下,我们到底有没有“未富先老”了?又该如何应对呢?

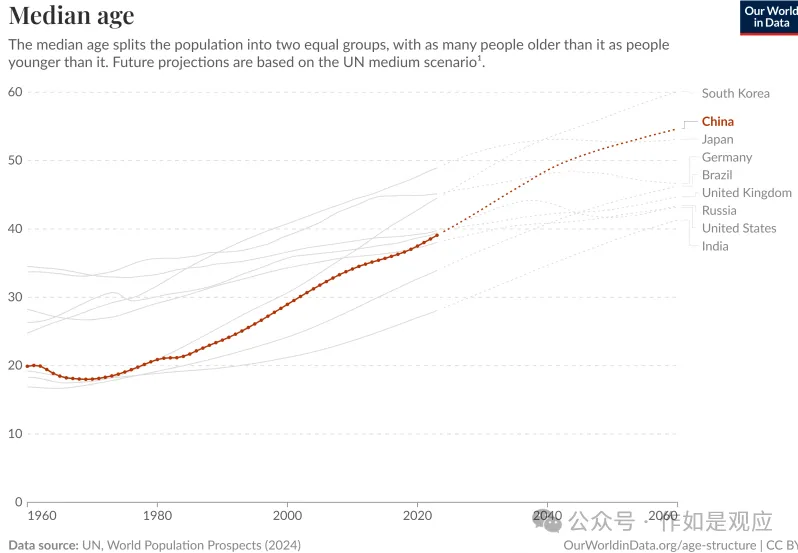

1)先说年龄“老不老”。和过去相比,无疑我们现在更老。大家都能看到的数据是,2024年中国65岁以上人口2.2亿,占比高达15.6%.换个视角,按联合国官方数据,2023年中国人口的中位数年龄是39.1岁,而2010年的中位数是34.1岁,2000年是29.0岁,1990年是23.7岁。

放在主要的大国经济体中,我们至少也不年轻了。2023年全球人口年龄中位数30.4岁。日本中位数为49.0岁,德国45.1岁,英国39.8岁,俄罗斯39.5岁,美国38.0岁,巴西33.9岁,印度28.1岁。

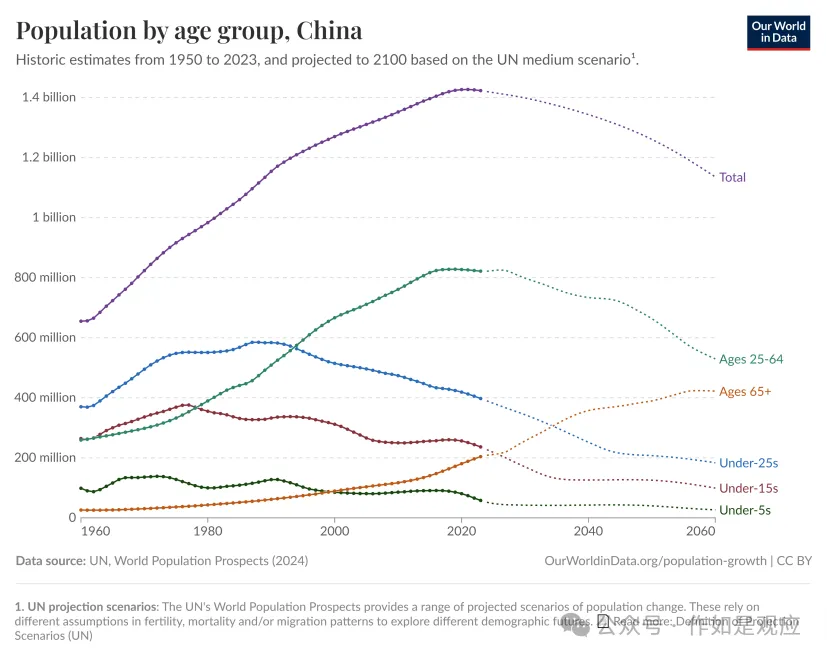

由于年龄结构和出生/死亡人口的不对称,我们未来可能加速老去。2022年国内死亡人口1041万,首次超过出生人口956万。2024年死亡人口1093万,出生人口954万,未来人口倒挂不可避免地会加深。

按照联合国的人口预测数据,中国人口中位数年龄2026年40.6岁超过英国,2027年41.2岁超过俄罗斯,2039年48.1岁超过德国,2053年52.9岁超过日本(好像一直超不过韩国)。

从人口年龄结构上看也不理想。15-64岁劳动力人口数量(包括占比)会持续下降,而65岁以上老年人数量会急剧攀升。这个图在我去年文章贴过数次。中国总人口在2022年开始下降,而劳动力人口拐点2011年左右就先到了。

2)再说“富不富”的问题。毫无疑问过去四十年国人的总财富增长都是突飞猛进的。上周我的文章《居民的150万亿存款和四座大山》就说到了国人巨额储蓄的隐忧。从人均GDP(不太好但能用的数据,如果看人均可支配收入只有它的一半)的角度看,我们也是飞速成长的。

按官方数据,2024年中国人均GDP是9.57万人民币或1.3万美元,排在世界第79位。联合国和世界银行把人均GDP指标做了个优化,根据各国的通胀和生活成本做调整,单位为国际元,总体来说考虑了购买力平价。结论是,中国人均GDP从1990年的0.22万国际元增长到2023年的2.2万国际元,增长10倍,且比巴西的1.9万和印度的0.9万都要高。美国是7.4万,德国6.3万,英国5.4万,韩国5.0万,日本4.6万,俄罗斯3.9万。美国德国人均GDP是中国的3倍左右,日本韩国人均GDP是中国的2倍左右。

前段时间Tiktok被封老外涌入小红书后,我们发现中美,中欧人民的收入和生活差异,可能是和国际元人均GDP数据吻合的。但中国内部城市之间的分化极大(类似居民存款的分布)。比如,华东主要一二线城市(上海,杭州,苏州和南京)人均GDP在2022年达15-18万,是全国人均GDP(8.7万)的2倍。华东一二线城市人均GDP基本和日本平均相当了。

然后看哪怕是经济大省如广东和江苏省内的一些地级市人均GDP,不管和一二线城市比,还是这些城市之间的差距,也是非常之大的(人均3万-8万)。

3)最后说说结论和想法。国人已无可逆转的老去,未来会加速老龄化。放眼全球从人均GDP维度,除了国内主要一二线城市外的其他城市,的确有点“未富先老”。“老无所依”更可怕。日本如此高度老龄化(65岁以上占29%),但已然富裕的国家,65岁以上老年就业人口一直在增加,2012年后加速上涨。2024年日本65岁以上就业人数918万人,是15-64岁就业人口总量5893万人的15.5%.

同时,我们还要理解到GDP这个指标来衡量“富裕”并不可靠,需要从人均可支配收入,人均储蓄和生活幸福满意度等综合考量。居民要扛住之前文章说的养老,医疗,房贷和教育四座大山,需要更多的先预防储蓄,再从各方面未雨绸缪。国家政策未来会向人民的福祉方向更好发力,在个人层面,需要更好地做好资产配置,财富增值和养老规划等,这些都是未来本公众号长期的话题。

欢迎点击关注和交流。