在这个人工智能、信息爆炸的时代,艺术的多样性与丰富性前所未有地得以展现。然而,这也使得众多优秀的青年艺术家淹没在浩瀚的艺术海洋中,难以被专业机构以及大众所认知。为此,我们特意策划了“星丛”这个专栏,希望通过我们的努力,让更多的人了解并关注到这些新锐艺术家,为他们的成长与发展提供有力的支持。在本专栏中,我们将通过深入访谈、作品解读、创作过程揭秘等多种形式,带领读者走进这些新锐艺术家的内心世界,感受他们的创作激情与艺术追求。他们的作品涵盖了绘画、雕塑、装置、影像等多种艺术形式,充分展示了当代艺术的多元面貌。这些艺术家们不仅拥有扎实的艺术功底,更在创作上敢于突破传统,勇于创新,为当代艺术注入了新的活力。在这个充满挑战与机遇的时代,我们相信艺术的力量能够跨越时空,连接心灵。让我们一同期待这些艺术家们在未来的精彩表现吧。

在这个人工智能、信息爆炸的时代,艺术的多样性与丰富性前所未有地得以展现。然而,这也使得众多优秀的青年艺术家淹没在浩瀚的艺术海洋中,难以被专业机构以及大众所认知。为此,我们特意策划了“星丛”这个专栏,希望通过我们的努力,让更多的人了解并关注到这些新锐艺术家,为他们的成长与发展提供有力的支持。在本专栏中,我们将通过深入访谈、作品解读、创作过程揭秘等多种形式,带领读者走进这些新锐艺术家的内心世界,感受他们的创作激情与艺术追求。他们的作品涵盖了绘画、雕塑、装置、影像等多种艺术形式,充分展示了当代艺术的多元面貌。这些艺术家们不仅拥有扎实的艺术功底,更在创作上敢于突破传统,勇于创新,为当代艺术注入了新的活力。在这个充满挑战与机遇的时代,我们相信艺术的力量能够跨越时空,连接心灵。让我们一同期待这些艺术家们在未来的精彩表现吧。 朱泓霖Zhu Honglin1989年7月出生于山东省莱州市现工作学习于长春2015年毕业于东北师范大学美术学院油画系研究生班

朱泓霖Zhu Honglin1989年7月出生于山东省莱州市现工作学习于长春2015年毕业于东北师范大学美术学院油画系研究生班 心·书系列之《远方故乡》板上综合材料23cm×14.5cm2023“星丛”系列专访朱泓霖:绘画对我来说,是唯一的表达路径库艺术=库:能向我们介绍一下你的成长经历吗?朱泓霖=朱:我的成长经历就像很多爱好美术的人一样,很小的时候就开始接触了绘画,但那个时候并不了解什么是艺术。后来随着深入学习绘画,慢慢地了解了绘画的方式、方法,进入大学后,我开始有针对性地学习和了解专业类型。在绘画成长的过程当中,对我影响最大的人是姥姥,我从小就在她身边长大,她常常带我去看一些中国传统绘画中的各式图示纹样,包括花鸟、植物、动物和人物等。那时,她对我个人绘画兴趣的选择起到了重要的引导作用。

心·书系列之《远方故乡》板上综合材料23cm×14.5cm2023“星丛”系列专访朱泓霖:绘画对我来说,是唯一的表达路径库艺术=库:能向我们介绍一下你的成长经历吗?朱泓霖=朱:我的成长经历就像很多爱好美术的人一样,很小的时候就开始接触了绘画,但那个时候并不了解什么是艺术。后来随着深入学习绘画,慢慢地了解了绘画的方式、方法,进入大学后,我开始有针对性地学习和了解专业类型。在绘画成长的过程当中,对我影响最大的人是姥姥,我从小就在她身边长大,她常常带我去看一些中国传统绘画中的各式图示纹样,包括花鸟、植物、动物和人物等。那时,她对我个人绘画兴趣的选择起到了重要的引导作用。 心·书系列之《彩刻:丢勒的爱》板上综合材料23cm×14.5cm2023

心·书系列之《彩刻:丢勒的爱》板上综合材料23cm×14.5cm2023 心·书系列之《彩刻:丢勒的爱》(作品局部)库:你认为这些经历对你的创作有什么影响?朱:在我的成长记忆中,大海给我留下了尤为深刻的印象。由于我在海边长大,父亲又是一名远洋水手,因此,我与大海的接触以及由此产生的一些列情感,对我的创作产生了深远的影响。此外,生活环境也对我有着影响。小时候,我生活在农村,后来才搬到城里。在农村的日子里,我对原始环境的向往以及对自然的深刻体验,激发了我对生命的诸多潜在思考。随着我不断成长,这些思考逐渐从内心深处迸发出来,并一直延续至我如今的创作思考逻辑之中。

心·书系列之《彩刻:丢勒的爱》(作品局部)库:你认为这些经历对你的创作有什么影响?朱:在我的成长记忆中,大海给我留下了尤为深刻的印象。由于我在海边长大,父亲又是一名远洋水手,因此,我与大海的接触以及由此产生的一些列情感,对我的创作产生了深远的影响。此外,生活环境也对我有着影响。小时候,我生活在农村,后来才搬到城里。在农村的日子里,我对原始环境的向往以及对自然的深刻体验,激发了我对生命的诸多潜在思考。随着我不断成长,这些思考逐渐从内心深处迸发出来,并一直延续至我如今的创作思考逻辑之中。 心·书系列之《镜像》板上综合材料23cm×14.5cm2023库:你何时开始想成为一个艺术家的?家人支持你吗?朱:从一开始,我就喜欢画画,一直梦想成为一名画家。后来,当我看到梵高、毕加索等艺术家为了表达自我思考而创作时,我意识到画家还有一个称呼——“艺术家”。于是,我逐渐要求自己在创作过程中形成独特的思考、判断和表达方式。无论是父母还是现在的爱人,他们作为我生命中不可或缺的存在,始终给予我鼓励和支持。我相信,他们希望我能够成为自己真正想成为的人,并且我衷心感谢他们一直以来的陪伴与包容。

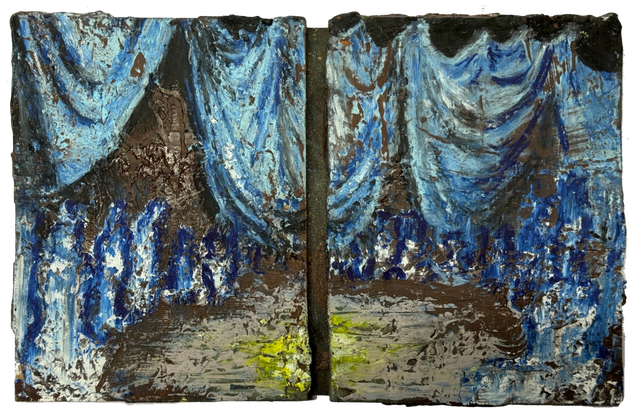

心·书系列之《镜像》板上综合材料23cm×14.5cm2023库:你何时开始想成为一个艺术家的?家人支持你吗?朱:从一开始,我就喜欢画画,一直梦想成为一名画家。后来,当我看到梵高、毕加索等艺术家为了表达自我思考而创作时,我意识到画家还有一个称呼——“艺术家”。于是,我逐渐要求自己在创作过程中形成独特的思考、判断和表达方式。无论是父母还是现在的爱人,他们作为我生命中不可或缺的存在,始终给予我鼓励和支持。我相信,他们希望我能够成为自己真正想成为的人,并且我衷心感谢他们一直以来的陪伴与包容。 心·书系列之《巨幕剧场》板上综合材料23cm×14.5cm2023

心·书系列之《巨幕剧场》板上综合材料23cm×14.5cm2023

心·书系列之《巨幕剧场》(作品局部)

库:请谈谈你现在的创作情况以及在实践中主要涉及的主题?朱:我当下的创作主要结合自身的社会观察和生命思考,将其转化为作品。其中,最核心的主题便是“生命的存在状态”。早些时候,我渴望表达生命的崇高;随后,我又深入体会了生命的衰落。然而,如今我发现,我所追求的并非单纯向往生命的崇高或缅怀其逝去,而是更倾向于描绘生命处于中间状态的样子。我愿意将这种描述定义为“不好不坏”的间隙存在,不带有过于明确的好恶态度,而是力求以更“公正”的去描述它,这出于我个人的感观和态度。 心·书系列之《林中路》板上综合材料23cm×14.5cm2023

心·书系列之《林中路》板上综合材料23cm×14.5cm2023 心·书系列之《林中路》(作品局部)库:你的绘画中结合了很多版画的图式,你很喜欢丢勒吗?有没有哪一个当代艺术家对你影响很大?朱:当然,我很喜欢丢勒的版画作品,丢勒也是对我绘画学习阶段影响很大的一个画家,而在当代艺术领域,罗斯科和安塞姆·基弗对我的影响最大。罗斯科那种精神性的表达令我着迷,尽管他后来转向了抽象艺术。我尤其欣赏他对色彩的运用和对“边界”的巧妙处理。安塞姆·基弗作为综合艺术的领军人物,他的作品充满了神秘符号,他巧妙地运用材料本身的视觉语言为作品注入精神力量。此外,达明安·赫斯特也是我非常喜欢的艺术家。他的绘画中蕴含着对生命的深刻判断和独特表达,他的量产式作品让我惊叹不已。他那种逻辑清晰、方式独特的艺术创作,通过庞大的数量和体量产生强烈的视觉冲击,从而不断拓展自己的艺术维度。这些艺术家为我提供了丰富的创作思考和艺术表达上的启示与能量。

心·书系列之《林中路》(作品局部)库:你的绘画中结合了很多版画的图式,你很喜欢丢勒吗?有没有哪一个当代艺术家对你影响很大?朱:当然,我很喜欢丢勒的版画作品,丢勒也是对我绘画学习阶段影响很大的一个画家,而在当代艺术领域,罗斯科和安塞姆·基弗对我的影响最大。罗斯科那种精神性的表达令我着迷,尽管他后来转向了抽象艺术。我尤其欣赏他对色彩的运用和对“边界”的巧妙处理。安塞姆·基弗作为综合艺术的领军人物,他的作品充满了神秘符号,他巧妙地运用材料本身的视觉语言为作品注入精神力量。此外,达明安·赫斯特也是我非常喜欢的艺术家。他的绘画中蕴含着对生命的深刻判断和独特表达,他的量产式作品让我惊叹不已。他那种逻辑清晰、方式独特的艺术创作,通过庞大的数量和体量产生强烈的视觉冲击,从而不断拓展自己的艺术维度。这些艺术家为我提供了丰富的创作思考和艺术表达上的启示与能量。 心·书系列之《诺亚方舟》板上综合材料23cm×14.5cm2023库:两个画面,两种方法呈现了同一个主题,能否介绍一下你所运用的这种方法以及灵感来源?朱:灵感来自阅读书籍的图样方式,展现了图像之间的关联性。正如您所说,左侧和右侧的画面共同构成了一幅完整的作品,每一侧都作为一个独立的小侧面存在。它们之间既有联系,又能引发观者的联想。中间的分割更像是观者在阅读作品时的桥梁,需要他们根据自己的理解去建立关联性。这是我对于创作类型构思的一个设计。此外,为了让作品更贴近阅读书籍或册页的形式,我在作品的尺寸上也做了特别的调整,将其缩小到巴掌大小,或者说我更愿意形容它像心脏那么大。这是一种来自创作者内心深处的书写,因此,这个系列被我命名为“心书”——由心而发的书写与表达。

心·书系列之《诺亚方舟》板上综合材料23cm×14.5cm2023库:两个画面,两种方法呈现了同一个主题,能否介绍一下你所运用的这种方法以及灵感来源?朱:灵感来自阅读书籍的图样方式,展现了图像之间的关联性。正如您所说,左侧和右侧的画面共同构成了一幅完整的作品,每一侧都作为一个独立的小侧面存在。它们之间既有联系,又能引发观者的联想。中间的分割更像是观者在阅读作品时的桥梁,需要他们根据自己的理解去建立关联性。这是我对于创作类型构思的一个设计。此外,为了让作品更贴近阅读书籍或册页的形式,我在作品的尺寸上也做了特别的调整,将其缩小到巴掌大小,或者说我更愿意形容它像心脏那么大。这是一种来自创作者内心深处的书写,因此,这个系列被我命名为“心书”——由心而发的书写与表达。 心·书系列之《躯干的魅力》板上综合材料23cm×14.5cm2023库:你目前在哪里工作,日常的工作室实践是怎样的?有什么惯例或信条吗?朱:目前我在吉林省长春市创作。我希望自己更真实地去表达,更按照自己内心的想法去做事。库:近年你的创作方式有没有过转变,在工作方法上有哪些变化?朱:最主要的变化就是对于尺寸的设定,之前习惯性地会画一些稍微偏大的尺寸,但是慢慢地发现,自己的内心更倾向于一些小构思,小画面,在小的空间里边去设定,觉得那样更具有私密感,更像个人内心的记录。

心·书系列之《躯干的魅力》板上综合材料23cm×14.5cm2023库:你目前在哪里工作,日常的工作室实践是怎样的?有什么惯例或信条吗?朱:目前我在吉林省长春市创作。我希望自己更真实地去表达,更按照自己内心的想法去做事。库:近年你的创作方式有没有过转变,在工作方法上有哪些变化?朱:最主要的变化就是对于尺寸的设定,之前习惯性地会画一些稍微偏大的尺寸,但是慢慢地发现,自己的内心更倾向于一些小构思,小画面,在小的空间里边去设定,觉得那样更具有私密感,更像个人内心的记录。 心·书系列之《洒金皮1》板上综合材料23cm×14.5cm2023库:你一直在坚持创作,当前艺术领域最让你兴奋的是什么?朱:艺术创作本身的魅力在于能够发泄和表达内心情感,而绘画对我来说,是唯一的表达途径。生活中的诸多事件和感受,都需要通过某种方式呈现出来,而绘画这种艺术表达方式,便成为了我表达自我、呈现情感的重要渠道。在当下的艺术领域里,我深切感受到科技革命为创作带来的可能性,它为我们带来了前所未有的视觉冲击。我也曾一度沉迷于多媒体艺术表达和装置艺术的呈现方式,甚至尝试过行为艺术的直接展现。

心·书系列之《洒金皮1》板上综合材料23cm×14.5cm2023库:你一直在坚持创作,当前艺术领域最让你兴奋的是什么?朱:艺术创作本身的魅力在于能够发泄和表达内心情感,而绘画对我来说,是唯一的表达途径。生活中的诸多事件和感受,都需要通过某种方式呈现出来,而绘画这种艺术表达方式,便成为了我表达自我、呈现情感的重要渠道。在当下的艺术领域里,我深切感受到科技革命为创作带来的可能性,它为我们带来了前所未有的视觉冲击。我也曾一度沉迷于多媒体艺术表达和装置艺术的呈现方式,甚至尝试过行为艺术的直接展现。 心·书系列之《天使》板上综合材料23cm×14.5cm2023

心·书系列之《天使》板上综合材料23cm×14.5cm2023

心·书系列之《天使》(作品局部)

库:近期诞生的ChatGPT、Gemini等AI机器人更是可以在一个简单的指令下创作出无限复杂而准确的图像,您认为AI绘制的图像属于艺术创作吗?面对AI带来的“威胁”,人类艺术家应当作出怎样的回应?朱:AI艺术的出现和AI技术的革新一定会刺激我们的视觉审美的多样性,这个犹如当时照片照相机产生时,对于传统的绘画来说是一种视觉的挑战一样,但是我觉得人和机器最大的区别在于创造力,当然AI也在进步,我觉得这种互动性和互通性,一定会达成某种契合。是人类艺术进步的方式,科技进步一定会引领艺术的进步,当我面对这样的事件时,并没有体现出过多的焦虑,反而是一种兴趣和创作思路的思考。 心·书系列之《消逝的记忆》板上综合材料23cm×14.5cm2023库:新的一年里你有什么展览或创作计划吗?朱:很惭愧,作为仍在成长中的创作者,对于展览还没有明确的规划,这也是自己在艺术道路上的不足和缺陷。但在创作方面,我有很多规划和计划,现在正在创作的是一个“场”类型的作品,也是自己创作方法的改变。从平面可能再涉及二维半或者是三维立体的设定,目前还在实验当中。 重识色彩,超越自我 5月相聚北京一起“色彩绘画” 导师阵容马树青 英格丽·弗洛斯(德国)黄拱烘 杰瑞·翟纽克(美国) 举办时间:5月2日——5月11日(每日早9点—晚6点)授课方式:线下面授举办地:北京策划:库艺术教育主办方:艺时代(北京)国际教育咨询有限公司特别支持:“FARBMALEREI”(德国)研究中心温莎牛顿(Winsor&Newton)

心·书系列之《消逝的记忆》板上综合材料23cm×14.5cm2023库:新的一年里你有什么展览或创作计划吗?朱:很惭愧,作为仍在成长中的创作者,对于展览还没有明确的规划,这也是自己在艺术道路上的不足和缺陷。但在创作方面,我有很多规划和计划,现在正在创作的是一个“场”类型的作品,也是自己创作方法的改变。从平面可能再涉及二维半或者是三维立体的设定,目前还在实验当中。 重识色彩,超越自我 5月相聚北京一起“色彩绘画” 导师阵容马树青 英格丽·弗洛斯(德国)黄拱烘 杰瑞·翟纽克(美国) 举办时间:5月2日——5月11日(每日早9点—晚6点)授课方式:线下面授举办地:北京策划:库艺术教育主办方:艺时代(北京)国际教育咨询有限公司特别支持:“FARBMALEREI”(德国)研究中心温莎牛顿(Winsor&Newton)适合人群

艺术类在校教师与学生

职业艺术家

色彩领域相关从业者

计划留学欧美的学生

长按或扫码立刻报名 报名微信:kuyishu001