屈大均(1630—1696),字翁山,广东番禺人,生于明末乱世。其父屈宜遇虽家道中落,却以“以书为田”为训,将藏书视为家族根基,告诫儿子“吾家可无田,不可无书”。这种对文化的坚守深刻影响了屈大均的成长。16岁时,他考取南明南海县学生员,成为家族复兴的希望。彼时明朝已风雨飘摇,但科举功名仍被视作士人立身之本,屈氏父子沉浸在短暂的“功成名就”中,却未料历史巨变已至。

1646年清军入粤,广州陷落,父亲临终前告诫:“仕则无义”,成为屈大均一生不仕清廷的起点。这种抉择背后,既有儒家“夷夏之辨”的伦理坚守,亦含对恩师陈邦彦的抗清殉国之痛——陈氏于1647年举兵失败被杀,其气节深烙于屈大均心中。家学与师承的双重浸润,塑造了他最初的士人风骨。

二、逃禅求生:乱世中的两难抉择面对山河破碎,明遗民群体或殉国、或降清、或逃禅。1650年,21岁的屈大均选择削发为僧,法号今种,居室名“死庵”,既为避祸,亦明“心生于死”之志。此举在当时颇具争议:清廷视逃禅为归顺前兆,而遗民群体中亦有批评者认为此举失节。但屈大均的逃禅实为权宜之计,他直言:“为僧者,剃发之别名也,剃发则降矣”,借佛门保全发肤与气节,成为其抗争的特殊形式。

十年僧侣生涯中,他游历南北,结交顾梦游、钱澄之等遗民志士,撰写《皇明四朝成仁录》,为抗清英烈立传。1659年更冒险协助魏耕策划郑成功北伐南京,虽功败垂成,却彰显其“布衣报国”的侠义肝胆。这段经历揭示了他逃禅表象下的炽热家国情怀。

三、退释归儒:文化坚守的终极回归康熙元年(1662),屈大均毅然蓄发还俗,坦言“逃禅流为方术之微,则道统失”。这一转变堪称壮举:逃禅本为明哲保身,而还俗则需直面清廷迫害风险。他批判佛道“失其精义”,主张“禅之精尽在于吾儒”,将文化复兴使命重新扛起。

此后三十年,他潜心著述,编纂《广东文集》《广东新语》,前者保存岭南文献,后者被誉为“广东百科全书”,系统记录天文地理、民俗物产,开地域文化研究先河。尤其《广东新语》突破传统方志局限,详述海外贸易与商品经济,肯定粤人开拓精神,展现超前视野。这种从武装抗争到文化坚守的转型,标志着他从遗民志士向文化守护者的升华。

四、诗性人格:文学中的精神镜像作为“岭南三大家”之首,屈大均的诗歌是其人格的多棱镜。咏物诗中,雁喻飘零遗民(“塞外飘零羽翼孤”),竹比坚贞气节(“劲节凌霄汉”),菊托高洁之志(“傲霜枝挺岁寒心”)。其诗风沉郁雄奇,既承屈原《离骚》的悲怆,又具杜甫的史诗厚度,如《壬戌清明作》痛陈“故国江山徒梦寐”,将个人命运与时代悲剧熔铸一体。

值得注意的是,他对岭南风物的歌咏超越传统田园意象,荔枝、龙眼等日常物产被赋予文化象征,暗含对本土文明的自豪。这种文学实践,实为以诗存史、以文续道的文化抗争。

五、多维人格的历史回响屈大均的一生交织着多重身份:遗民、诗人、学者、侠士。他既有儒家“为生民立道”的担当,又不拘于传统士大夫窠臼——肯定商业文明、重视实证考察,在《广东新语》中详述矿产开发与海外贸易,思想颇具近代性。其人格矛盾性正源于时代剧变:既坚守“夷齐之节”,又与清廷官员保持微妙交往;既批判佛道,又借助僧侣网络传递反清信息。

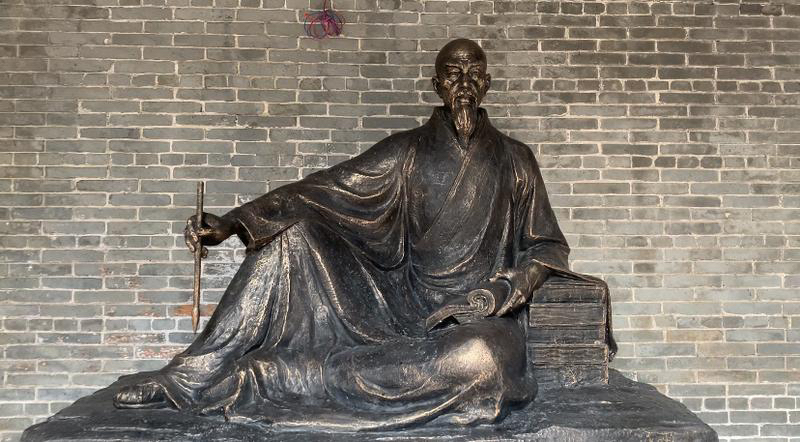

这种复杂性恰是其人格魅力所在。后世评价中,汪宗衍称其“忽儒、忽释、忽游侠”的复合身份,实为乱世中文化命脉的守护策略。今天广州番禺的屈大均墓、八泉亭等纪念建筑,不仅铭记其抗清事迹,更致敬他对岭南文化的奠基之功。

屈大均的多维人生,本质是儒家士人在鼎革之际的文化突围。从武装抗争到著述立言,从逃禅避世到文化重建,其选择始终围绕两个核心:民族气节的持守与文明传承的使命。这种精神在《广东新语》的编纂中达到统一——通过记录一方风土,保存华夏文明的火种。正如其诗云:“文章自可开天地,忠义终难泯古今”,屈大均以毕生实践证明:文化的生命力,远比王朝更替更为永恒。