在粤东嘉应州白渡乡(今梅州市梅县区),1756年诞生的宋湘,自幼展露过人天赋。九岁即能即席赋诗,乡人酒会中常邀其吟对,叔伯惊叹其"文思敏捷,下笔奇气"。少年时更以七步成联的佳话闻名:赴广州乡试途经惠州,因盘缠不足求助于太守伊秉绶,当场以"南海有人瞻北斗,东坡此地即西湖"一联赢得资助,这不仅显其捷才,更预示其日后"诗联圣手"的声名。

二、科场扬名:三朝砥柱立朝堂宋湘37岁中解元(1792年),44岁登进士(1799年),历经乾隆、嘉庆、道光三朝。任翰林院编修期间,曾以嵌字联"顺穆康宁雍沿乾德嘉千古,治平熙泰正是隆恩庆万年"震动朝野,嘉庆帝初赐"天下第一才子",后因群臣谏议改称"岭南第一才子"。这种称谓演变,既显帝王权术,也折射清廷对岭南文教的认可。其殿试卷现存梅州博物馆,1800余楷书字迹工整严谨,与日后潇洒书风形成鲜明对比。

1813年出守云南,宋湘开启十三载勤政生涯。在曲靖马龙州,他捐俸购棉教民纺织;于点苍山播松三万株,留下"何时再买三千石,遍种云中十九峰"的绿色宣言。平永昌匪乱时,他首创乡兵制度,百姓感念立生祠。更重建书院、兴复文教,被《清史列传》赞为"嘉惠民生至巨"的勤政典范。70岁高龄仍赴任湖北督粮道,卒于任所时"家徒四壁,存银无几",其清廉作风在封建官僚中堪称清流。

作为清代中期诗坛革新者,宋湘主张"学古而不泥古"。其《说诗》八首明确提出:"若使自家无曲子,等闲铙鼓与笙竽",强调个性创造。《红杏山房诗钞》收录九百余首诗作,题材涵盖民生疾苦、山川风物。如《两不卖诗》以"秀才饿死不卖书,壮士穷途不卖剑"彰显文人风骨;《植树诗》将生态意识融入传统咏物,较之同时代诗人更具现实关怀。黄香铁评其"以太白东坡之胸,运少陵昌黎之气魄",钱仲联更将其与屈大均并称"南邦双璧"。

宋湘书法被誉为"刚劲处似钢钩铁槊,柔韧处如烟云缭绕"。他突破工具限制,以竹叶、蔗渣、扫帚代笔书写,在惠州西湖用蔗渣写《五别诗》,汉阳琴台以竹叶题诗,这种"万物皆可书"的创造力,使其书风独树一帜。现存"丰湖书院"匾额及门联"人文古邹鲁,山水小蓬瀛",楷隶相参而气韵贯通,见证其对岭南书院文化的贡献。

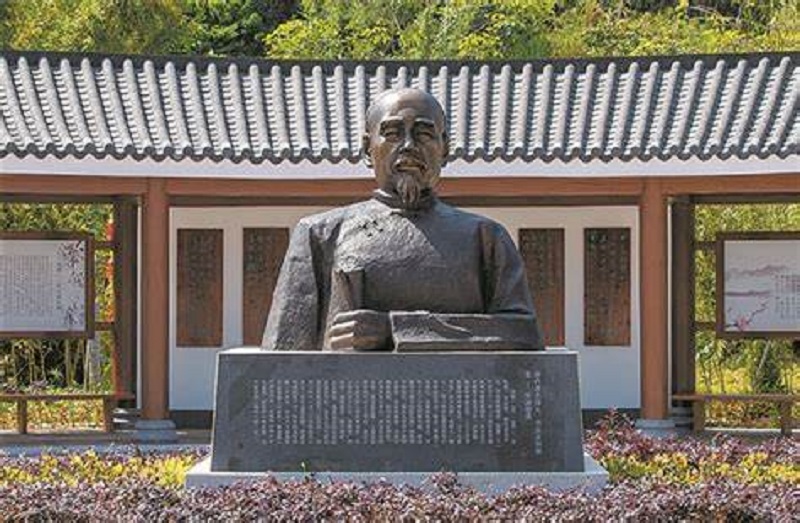

六、文脉传承:八贤之首耀客乡作为"梅州八贤"之首,宋湘的影响超越时空。他主持丰湖、粤秀书院时,将"经世致用"理念注入教学;在云南培养边地学子,践行"文治教化"理念。其《汉书摘咏》以诗释史,开创独特学术文体。今日白渡镇"宋湘纪念公园",以诗墙、铜像、古井等元素,完整呈现这位"诗书吏治三绝"大家的生平,成为客家文化的重要地标。