我的叔叔孙铭祥,15岁参加胶东八路军,20岁牺牲于长津湖战役。

而我第一次知道志愿军烈士的叔叔,还是因为在姥爷姥娘家和人打架。

(1)

我自老家出生满月后,母亲就抱着我回到了姥爷姥娘家——莱西马连庄镇的巨家村。

巨家村位于胶东半岛最大的河流——大沽河的第一个大拐弯处,河的以西、以北是大泽山的余脉,以东、以南则是直至胶州湾的河套平原。

抗战时期,这里是莱(阳)、招(远)、平(度)、掖(县)边区抗日根据地——方圆700多平方公里的“胶东小延安”的最南端。

当时,日寇和二鬼子即便再疯狂,也大都会在此停止追击,因为这里有许世友领导聂风智直接指挥的胶东八路军13团。

13团是胶东八路军最初的三大主力之一,也是志愿军27军的源头部队。我姥爷说,13团那个牛啊,但凡遇见了二鬼子,不用说一个连,就是一个班,只要拉着枪栓喊一声“13团”的番号,二鬼子没有不让路的。

姥爷叫徐寿长,二弟叫徐寿明,三弟叫徐寿玉,13团来到家乡后,一个当了游击队员,一个参加了13团。

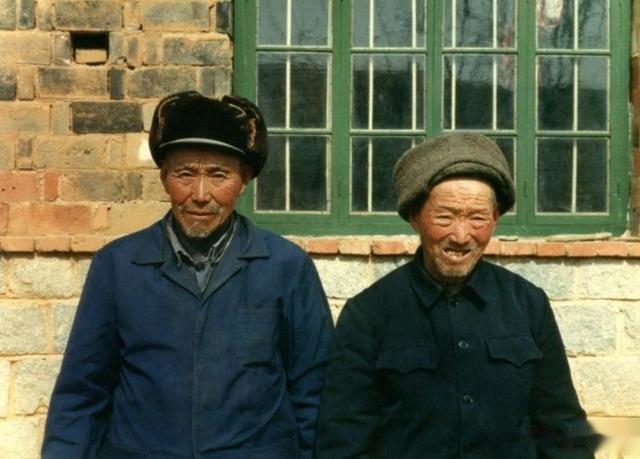

我的姥爷徐寿长(右)和三姥爷徐寿玉

我姥爷胆小,就在家种地,隔三差五赶集做点小买卖,好赚点钱娶媳妇。

姥爷与姥娘邹月美成亲后,胆子突然大了起来,常常以赶集做生意为借口,暗地里去为13团支前。

因为,姥娘的弟弟是垛山区地下游击队队长,读过初中的弟妹任垛山区妇救会主任。姥娘过门后,就对姥爷说,可不能落后,要不俺娘家门会笑话咱。

于是,姥爷悄悄参加了支前队伍,跟着13团后来的部队——华东野战军9纵、27军,直到淮海战役胜利,并加入了共产党。

这样的家庭环境,自小影响了我的母亲徐梅华。

母亲原本有个小两岁的弟弟,1944年春天得了猩红热,等姥爷听信后赶回家中,还不到4岁的舅舅早已死去。

按照家族的老规矩,夭折的孩子不能埋进徐家老坟茔。夜里,姥爷带上母亲,将舅舅送到了村东头一个专门放夭折孩子的地方。

临回家时,母亲哭着问姥爷,黑灯瞎火的,俺兄(弟弟,莱西方言)会不会害怕啊。姥爷说,人死了,什么也不知道了。

打这以后,母亲更多了一些男孩子的性格。

这一年的8月29日夜,胶东八路军13团攻打莱西马连庄据点。二姥爷和三姥爷去了前线,姥爷也提前3天离家支前。

这时,姥爷已经是村里贫农协会的组长了。与以往不同,这次支前是大张旗鼓。一听说13团要去打马连庄的日本鬼子,姥娘将过年的麦子都拿了出来。

巨家村离马连庄不过4公里,当天傍晚就听见了枪炮声。

小脚的姥娘想,姥爷和三姥爷跟13团在一起,吃喝有人管,可二姥爷和舅姥爷的游击队不一定有吃的,于是贴了几个玉米饼子,让母亲连夜去送吃的。

马连庄据点是莱西北部最大的一个据点,光碉堡就有32座,13团外加一个营激战3小时,趁着日军重机关枪卡壳,这才拿下了主碉堡。

母亲随着人群到了马连庄时,战斗已经基本结束了,幸运活命的4个日本鬼子情急之下,跳进了炮楼前的壕沟里。气愤的老百姓捡起石头,直砸得4名鬼子头破血流,鬼哭狼嚎。

挤在人群的母亲,突然听到了二姥爷的呼喊声,不能砸了,八路军有纪律,鬼子投降了就不能再打了。

母亲过去一看,二姥爷的左臂已经受伤了,不过不是战斗负伤,是战前和一名八路军战士比摔跤受的伤,八路军连长要处分那名战士,二姥爷好说歹说连长才松了口。

母亲一问,二姥爷果然没有吃东西,干粮都给了13团了。

母亲骑在二姥爷的脖子上,一边看热闹,一边四处寻摸自己的舅舅。

不多会儿,舅佬爷提着驳壳枪也走了过来。母亲掏出饼子,背着几乎拖地的枪匣子到处转悠起来。一名路过的八路军干部,故意问母亲,你小小的年纪,哪来的驳壳枪。

母亲道,俺舅舅的,俺舅舅是垛山区的游击队长,俺二爹也是游击队。

(2)

“马连庄呀打了胜仗,13团得部重机关枪,小炮大盖拿在手,准备反攻灭东洋。 ”

马连庄战役后,这首《打马连庄小调》的民谣,立即唱遍了“胶东小延安”。

一天夜里,姥娘正在给八路军缝鞋垫和烟荷包,母亲一边帮忙搓麻线一边唱《打马连庄小调》。

突然,姥爷撞门而入,说二姥爷不行了。

姥娘和母亲急忙下炕,见二姥爷已经躺在了灶屋间的担架上,缠在肚子上的白布腥红一片。

原来,马连庄战役胜利后,13团紧急撤进了大沽河北面的山区,垛山区的游击队也转移到了垛山隐蔽,防止中心据点水集日军反扑。

一个夜里,二姥爷站岗后回屋里烤火,不小心烤爆了腰间的手榴弹,当即将肚皮炸裂,肠子躺了一地。

舅姥爷让人连夜抬着去找13团,而13团行军打仗像旋风,今天上半夜这里,后半夜又是10几里路以外了。

半路上碰见了支前回来的姥爷,姥爷急忙到了与13团分手的道头镇,等抬着人赶过去时,13团早就连夜转移了。

这样,又在莱西、招远和平度的交界处找了一天一夜,奄奄一息的二姥爷说,回家吧,我看一眼妈姆(母亲,莱西方言)。

姥爷不知抢运过多少名八路军伤员,可这毕竟是自己的亲兄弟啊,于是抬着二姥爷赶回了家里。

二姥爷自小疼母亲,一看自己的二爹伤成了这个样子,急得哇哇哭起来。

母亲的奶奶是村里有名的“医婆”,曾用生姜搓了大半夜的后背,救活了一个马连庄诊所也救不了的孩子。

这时,母亲的奶奶突然想起了一个土法,用带毛的公鸡皮贴在肚皮上,没准能救活自己的儿子。

母亲一听,拎着菜刀跑到院子里的鸡窝,利落地掏出一只鸡。等姥娘踮着小脚走过来,那只鸡已经脑袋落地。

而这一次奇迹没有发生,天明时分二姥爷闭上了眼睛。

母亲的奶奶不相信,仔细看了看儿带血的鸡皮,这才嚎啕大哭起来,一边哭一边数落姥娘,让恁杀一个公鸡,怎么杀了一只母鸡啊。

原来,母亲救自己的二爹心切,急忙中竟掏出了一只母鸡,而姥娘也一时没看清,三下五除二,取了鸡皮就糊在了二姥爷的伤口上。

二姥爷虽然是烈士,但因为没有成亲,按家族的老规矩也不能进徐家的老坟茔。我姥爷气不过,说自己的弟弟为了抗日才死的,老祖宗在天有灵也会同意。

可家族的反对势力死活不同意,所以一边要下葬,一边硬硬地阻拦,最后竟动起了拳脚。

当时,三姥爷还在部队,姥爷一个人根本打不过人家。

母亲看见姥爷受人欺负,回家拎着那把菜刀返了回去。

当时,姥爷已经被打得满脸是血。母亲大声喊道,谁要再敢打姥爷就砍谁。

一个远房堂叔辈分的人,朝我母亲嚷道,你敢砍人?

母亲握着菜刀说,不信就试试,谁要再打姥爷,她就砍谁。

后来,二姥爷虽然没有埋进徐家老坟茔,但只有6岁的母亲出了名,说这小嫚不好惹啊。

我的母亲徐梅华

儿子大多随母亲。外甥住姥娘家门,按说要夹着尾巴做人,可我不管那一套,时不时地和曾打过姥爷那几个人的孩子打架,打赢了自然不用说,打输了也不服气,说我二姥爷是烈士,我不怕你们。

有一次,我打输了流着鼻血回家,我姥娘心痛的不得了,姥爷却笑了,说以后不要再谝弄二姥爷了,你叔叔是志愿军烈士,打过美国鬼子,比二姥爷厉害多了。

后来每到打架时,果不然,我照姥爷的话一喊,对方一听掉头就往家跑。

父亲探亲时知道后,说这还了得,当即把我带到了任教的县城中学,一边教书一边辅导我小学一年级的功课。

抗战时期国立22中的高12级毕业生,整个胶东半岛仅有7人,莱西仅有父亲一人。

当时,父亲任课的老师,几乎清一色的北大、北师大、燕京和齐鲁大学的高材生,唯一的音乐老师也是留学法国巴黎的声乐博士李杰民。学校滞留安徽阜阳期间,父亲跟李杰民先生学会了脚踏风琴。

县城中学的唯一一架民国时期的雅马哈脚踏风琴,就在父亲单人宿舍的床铺地下,每每晚饭后,住校的老师和10几个孩子们,就坐在宿舍外的法国泡桐树下听父亲弹琴。

父亲弹的最多的是《我爱北京天安门》,另一首叫《志愿军战歌》。

我们小孩最爱听《我爱北京天安门》,可每当弹《志愿军战歌》时,父亲总是闭着眼睛边弹边唱,大人们也站起来打着拍子唱。

当时我还是个孩子,不打架已经不错了,根本无法理解父亲,每当弹唱起《志愿军战歌》,这又是在想牺牲在朝鲜战场的叔叔了。

(3)

1940年春天,青岛的日军占领了我的故乡莱西。

之前,即将初中毕业的父亲,曾多次带头在水集大街带头喊口号,演街头剧,宣传抗日,还有一次焚烧了日货,这上了日军和汉奸的重点搜查名单。

得到消息后,父亲和几个进步学生在沦陷区地下政治教育指导员的帮助下,紧急决定去大后方流亡求学。

父亲悄悄离家的那天清早,10岁的叔叔因为不会引人注意,所以送了再送,直至父亲到了潴河边与同学汇合,叔叔还执意要再送一段路。父亲只好掏出了随身携带的皮枪,叔叔这才恋恋不舍地打住了脚步。

父亲国立22中毕业后,经汉中山东同乡会会长介绍,在国民汉中政府谋了一份差事,并学会了发电报,可刚给发了一封催要粮食的电报,解放军第2野战军18军就解放了汉中。

1949年12月6日中午12点解放军入城,下午父亲就报名参加了18军。部队一看父亲曾是抗战流亡学生,还有当时极少的高中学历,当即任命父亲当了文化教员。

可在秦岭林场学习锻炼期间,抗战流亡时患上的肺病复发,父亲只好申请转业回家。

不用说抗战时期,就是新中国成立后汉中与山东仍没有恢复通信。而命令是当夜下达,父亲第二天就要搭车去了西安火车站。

1951年2月14日傍晚,父亲下辗转到达了县城的汽车站。这时,高音喇叭里传来了一条新闻,当天下午签订的《中苏友好同盟互助条约》,是新中国第一个春节的最好礼物。

那时的有线广播还是个稀罕物,即便是普及的话,目不识丁的爷爷奶奶,也不会去关心这个中苏友好条约。

这一天恰好是腊月二十八,正值农历庚寅年的年关,忙碌了一年的爷爷奶奶,不禁又想起了离家多年的父亲和叔叔来。

父亲流亡离家的5年后,日本宣布无条件投降。这年的9月,胶东八路军对负隅顽抗的日军和汉奸开始了反攻作战。莱西水集解放的那一天,自小胆大且会些武术的叔叔,逃课去水集围观八路军作战。

第二天,回到课堂后的叔叔,受到了“老古旧”先生的点名训斥,你一个学生嘛,念好书就行,别的不要管,你喜舞刀弄枪,那当兵去好了。

这天上午,恰好胶东八路军警备4旅来学校招兵,气头上的叔叔立即报名,连家都没有回,跟着八路军离开了学校。

爷爷奶奶得到口信后,急忙赶到学校找人,可八路军早已不知去向。这一年,叔叔只有15岁。

奶奶思儿心切,当天夜里就哭瞎了一只眼睛。

好不容易盼到了新中国了,可父亲和叔叔却音信皆无,是死是活也无处打听,这让爷爷奶奶十分心焦。

有道是难过的日子,好过的年,何况又是新中国了。

二十八把面发。在整个胶东半岛,即使平日里过得再拮据,到了腊月二十八,也会做上几锅桃饽饽、面鱼和圣虫,哪怕是玉米地瓜面的。

桃饽饽寓意着又逃过了一年,面鱼取其“发面发发发,鱼鱼年年有余”之意,而圣虫自古以来就是胶东人的吉祥物。

到了腊月二十八这一天,通常是一早发面,到了过晌开始蒸饽饽、蒸圣虫和炸面鱼,临近天抹黑,家家户户已是香气四溢。

爷爷兄弟四个,虽然都已成家,但依旧住在4间带厢房的院子里,是上千口人的范家疃村唯一没有分家的家族。

在这个27口人的大家庭里,一日三餐是头等大事,眼前又临近年关,里里外外忙的不亦乐乎的爷爷奶奶,一时忘记了离家多年的两个儿子。

范家疃离县城水集不过2公里的路。父亲正冒着清雪临近了村口时,赶上了一个熟悉的身影——我的二爷爷。

二爷爷是家族同辈里唯一读过私塾的人,结婚前就在水集给人当账房,不仅识文断字交往也广,当年的九一八、七七事变、日军占领青岛等消息,都是他第一个带回了村里。

离家十年的父亲突然出现,让本来热气腾腾的房屋更热闹起来,爷爷奶奶喜得合不上嘴。

父亲离家时,堂兄弟姐妹才6位,此时竟多达19位,可唯独叔叔不见了。

二爷爷这才急忙掏出了一封写着部队代号的信来。

原来,自从小年过后,二爷爷每天傍晚都要去一趟邮局,看看有无父亲和叔叔的家信。凑巧,这一天刚好盼来了叔叔的信。

父亲读罢来信,这才得知叔叔参加胶东八路军警备4旅8团后,跟着部队横扫了胶东半岛拒不投降的日军和顽固派,接着西进打莱芜、攻孟良崮、克周村、下潍县,还参加了济南、淮海、渡江战役,一直打进了上海,现随部队驻扎上海的金山卫,已经升任团司令部卫生班班长。

有过军旅经历的父亲明白,班长虽说是兵头将尾,但能在司令部当个班长也不简单,于是连夜给书信一封,勉励叔叔,好好表现,争取更大的进步。

(4)

1950年的国庆节,父亲收到了叔叔的第一封回信。原来,春节后叔叔的部队奉命进行武装泅渡和抢占滩涂演练,备战解放台湾。

当时,部队的作战训练是秘密的,指战员的书信也受到了纪律约束。所以直到1950年的9月底,结束演练到了山东的泰安后,部队这才允许给家里写信。

喜出望外的父亲,急忙给叔叔写了一封回信,可一去月余,又是迟迟不见回信。

一个多月后的11月7日,《人民日报》头版首次公开报道的中国军队入朝鲜作战的消息:

“新华社朝鲜北部某地” 电讯:在中国人民支援部队参加下,朝人民军获重要胜利,十一天歼敌六千收复广大地区。

父亲反复阅读着这条仅有34个字的新闻,既紧张又兴奋。

盯着“中国人民支援部队”的字样,父亲不由地想起了叔叔。于是连忙照着上封信留下的地址,给叔叔写了一封信。

父亲哪里知道,此时,叔叔早已随部队跨过鸭绿江进入了朝鲜战场。

同一天上午,朝鲜新义州白马火车站南面一个叫南市洞的村子落里,已经在此隐蔽了3天2夜的27军80师240团,突然接到了师通讯参谋的口头命令,立即赶往白马火车站集结,部队原路回国。

240团团长于春圃一头雾水,什么原路回国,不是要对付英军27旅吗。

原来第一次战役已经胜利结束,先前北上的英军27旅已经撤离,240团前卫变后卫,立即向白马火车站一带集结,随时等候命令回国。

前卫变后卫,刚到朝鲜才几天呀,一枪没放不说,连敌人的影子也没看见,这就要回国,今天东明天西的,这是谁的命令。团长于春圃火了。

可火归火,命令还得执行。

这时,团指附近的一片树林里,叔叔正在带领班里的战士练习刺杀。

叔叔参加八路军后,打孟良崮加入共产党,淮海战役升任作战班长,解放上海后,又被调到团司令部任卫生班班长。

起初,会点武功的叔叔不愿去,可整个240团挑不出几个读初中的人来,最后是非去不行。

叔叔知道部队要去朝鲜,是11月1日的那天夜里。当天夜里,部队临近泰安火车站的营地,突然加了双警卫,只准进不准出。

会后,部队奉命紧急去火车站,只说要去演练,至于去哪里也不知道。

从上海北上山东时,叔叔的卫生班带了一些医治血吸虫的石灰膏。

自1950年夏天开始,因为天天高武装泅渡,部队大范围感染了血吸虫。得了血吸虫的人,肚子像西瓜,脖子像丝瓜,手臂像黄瓜,有气无力,苦不堪言,更不说武装训练了。

叔叔带着卫生班不分白天黑夜,硬是用火烧燎杀的方法,将训练场的钉螺灭的一干二净。

石灰膏很沉,一人背一袋也很吃力,仅有的马匹驮辎重都紧张,那时的营地一片忙乱,后勤股长一时找不见个人。

于是,叔叔就请示四处检查的于春圃团长。见团长摆摆手,叔叔当即意识到,部队这是要去朝鲜了。

因为,11月28日,朱德总司令到曲阜给9兵团团以上干部做了抗美援朝的军事报告,叔叔从团长的警卫员那里,打听到了一些消息。

240团离开山东泰安后,一路北上,11月4日夜里由辽宁安东(今丹东)入朝,第一天拂晓到达了南市洞村,可等了两天两夜也不见英27旅的动静,于是7日这天上午,叔叔就带领卫生班练起了瞄准和拼刺。

我叔叔的同乡战友孙明芝老人

和叔叔一起参军的孙明芝老人说,卫生兵不光要抢救伤员,还要随时准备与敌人刺刀见红。

拼刺的时候,刺刀和左眼一线,出枪要快、猛、狠,与敌人拼刺,要先下手为强,不能闷着声,“杀!杀!杀!”,一声嗓子三分威。

当天夜里,240团自白马乘火车返回安东,接着又绕道沈阳、四平、通化,于11月12日夜里,自吉林临江再次入朝,徒步向朝鲜盖马高原腹地长津湖方向前进。

也是这一天夜里,一股50年不遇的西伯利亚强寒流也进入了北部朝鲜,将整个盖马高原冻成了一个巨大的冰坨。

(5)

240团以每天近60公里的速度,在冰天雪地里连续徒步行军400多公里,于11月22日到达了长津湖以北的深甫里,随时准备攻击骄横狂妄的美军。

此时,盖马高原的最低温度降到了零下50多度,27军出国的第一天冻伤多达700余人。

叔叔的卫生班奉命下到了240团的所有连队,说宿营时绝不能用热水洗手、洗脚,让战士的脚相互伸进对方的棉衣里取暖,这样,240团虽然有冻伤耳朵和鼻子的,但手脚的冻伤不多,保持了想当的战斗力。

11月27日夜里,震惊世界的长津湖战役打响了。

志愿军的对面敌人,是美军战斗力最强的陆战1师和享有“滴漏师”之称的美7师,依次分布在长津湖四周的内洞峙、新兴里、下碣隅里和柳潭里。

叔叔部队的240团2个营,负责攻打拥有1个加强营美军的内洞峙。

当天夜里10点,240团在长津湖东线第一个发起了攻击。战斗到11月29日拂晓,内洞峙的美7师“北极熊团”所属的32团1营付出重大伤亡后,死命突围进了新兴里。

而240团的攻击部队的伤亡也达到了三分之一,其中140多人的3营8连仅剩下了不到20人,志愿军27军的军史上,称之为“浴血内洞峙”。

当时的志愿军27军,每个师有一个卫生连,每个团有一个卫生排,而且大部分配到了基层连队担任战地救护。

说是救护,其实就是往下背伤员,因为在平均零下40多度的极寒天气里,志愿军战士的伤口不用几分钟就被冻住,几乎不用止血。叔叔带领的卫生班,在团司令部的包扎所里,只要抢救能撤下来的伤员。

11月30日夜,休整了两天一夜的240团奉命继续和兄弟部队攻击新兴里。到了12月1日清晨,“北极熊团”已经摇摇欲坠,而240团的伤亡又超过了三分之二,其中的1营3连打得只剩下一名叫王贵的战士。

突然,27军来了一道命令,改变只夜里近战的打法,白天也要追着穷途末路的美军猛打。

240团接到命令后,派出了最后的预备队——1营副营长杨洪贵带领的一个班,前出增援已经打开了新兴里东北高地缺口的一线部队。

副营长杨洪贵带领的那个班,虽然头也不回地冲了上去,但很难形成压倒性的战斗力。

身经百战的于春圃团长明白,决一死战的最后关头到了。

志愿军240团团长于春圃

此时,于春圃团长的身边,还有残缺不全的警卫班、通讯班、卫生班和炊事班。

这些看似班的编制,其实并不普通,实际相当于军干部大队和师的教导队,是240团的“种子”和“骨干”。

可养兵千日用兵一时。这时,天已经大亮,鹅毛大雪仍在下着,而四面被围的“北极熊团”仍在孤注一掷地抵抗。

起初,于春圃团长只是命令警卫班、通讯班、卫生班追击,可眼见美军要跑,没有配枪的炊事班也抡着菜刀、铁铲和扁担跟了上去。这是240团对新兴里“北极熊团”的最后一击。

警卫班、通讯班、卫生班和炊事班,将近一个排的攻击力量加入,彻底击垮了“北极熊团”新兴里东北的防线,于是兵败如山倒,抛弃了重装备朝下碣隅里方向败退。

12月2日凌晨2点,“北极熊团”彻底降伏在了长津湖东岸的后浦一带。

而此时,长津湖西岸柳潭里的美陆战1师也开始了撤退,当天夜里12点,240团又接到了越过冰封的湖面继续追击的命令。

新兴里战斗结束后,后勤部队立即打扫战场,而却直到12月24日长津湖战役结束,也没有发现叔叔。

活不见人,死不见体,部队只好将叔叔放在了失踪人员名单里。

(6)

1952年10月,27军奉命回国。父亲这才知道,叔叔随部队参加了抗美援朝。

父亲自18军转业回家后,因坚持不到县政府工作,执意想当一名教师,三番五次做不同工作的县长,一气之下将其发配到了县里最偏远的闫家村联合中学。

起初是教小学,第二学期又教初中,而这对抗战国立中学毕业的父亲来讲,无不是轻松加自如,第二年就获得了烟台地区优秀教师的荣誉。

这时,县里来了一纸调令,让父亲回县城继续当教师,专门给县机关人员当文化教员。

父亲从听课的县兵役局局长那里打听到了一个人——孙明芝,不仅荣立了特等功,还和叔叔同一批参军,也同在27军80师240团。

这年的春节,孙明芝回家探亲,提前得到消息的父亲,急忙过去了解叔叔的消息。

长津湖战役时,孙明芝是240团3营8连的重机枪班班长。先期的内痔洞战斗中,8连的班以上人员只剩下孙明芝和指导员丛煜滋。

整编后继续朝新兴里追击时,扛着马克沁重机枪的孙明芝还遇见了叔叔。

叔叔叮嘱孙明芝,说美国佬的飞机和大炮专打重火力点,不能老在一个位置打,到时多换几个位置打,还送了他几支卷好了的旱烟。

12月1日夜里,孙明芝随部队打到了1221高地前时,上级突然来了命令,240团停止攻击,“北极熊团”交给齐装满员的81师243团来打。

一听说停止攻击,孙明芝抱着马克沁重机枪一屁股坐在了雪地上,半天没有力气爬起来。

暂时轻松下来的孙明芝想,这一仗自己是活过来了,在团首长身边的叔叔也肯定不会有什么事儿。

长津湖战役结束后,27军在长川里一带整训,一直不见叔叔的孙明芝到处打听,这才得知叔叔上了失踪人员名单。

当时,失踪人员无非三个结局,要么牺牲,要么被俘,要么当了逃兵。

孙明芝安慰父亲说,叔叔十有八九是牺牲了,只是没有找到尸体而已,绝不会被俘,更不会当逃兵。

父亲虽然将信将疑,但也没有别的任何办法。这年的春节,父亲只好隐瞒爷爷奶奶,说叔叔的部队还在朝鲜打仗。

3年后的1955年春节前,我的二姑结婚了。

姑父张文焕所在的26军也参加了长津湖战役,此时已是一名大尉军官了。

爷爷见了军官的女婿只顾得乐了,可心细的奶奶却将父亲叫到一边问,8纵(26军)的队伍都回国了,那个9纵(27军)怎么还不回国。

父亲还没想好词,奶奶又问,二姑夫这么大的官都回来了,叔叔不就是个班长嘛,还在朝鲜干什么呢。

父亲只好编理由说,8纵是8纵,9纵是9纵,不是一个部队,叔叔的部队留在朝鲜还有任务。

实际上,早在1953年7月27日,朝鲜停战协定已经签订,历时2年零9个月的抗美援朝战争也宣告结束。

两年后的1957年春节前,我的三姑又结婚了。

三姑父李慎三原在华野的特种纵队,后来成了新中国的第一代海军军官。

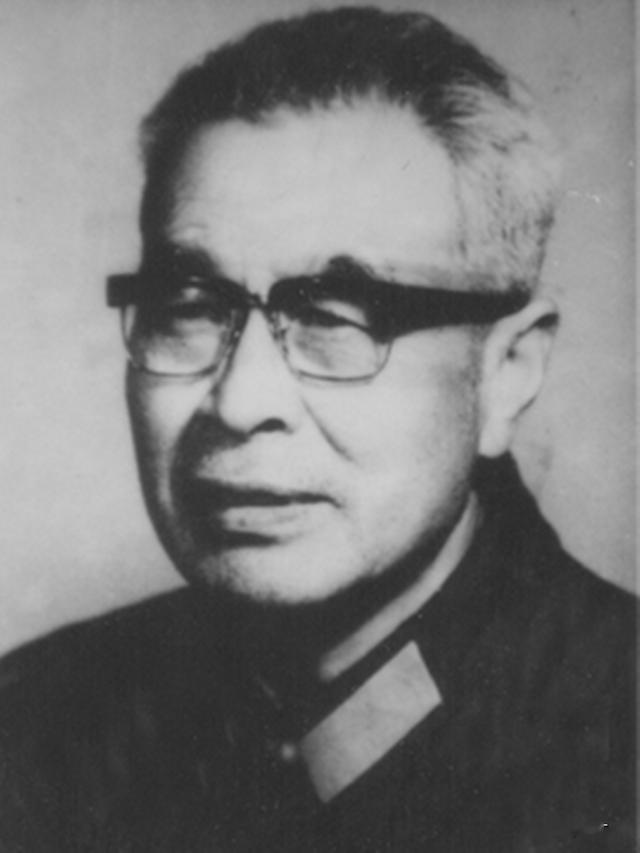

我的三姑父李慎三

爷爷见一身雪白军装的三姑父更高兴了,奶奶高兴之余又问父亲,这个海上的部队都回来了,叔叔那个地上的部队怎么还不回来呢。

父亲急忙解析说,海军没有参加抗美援朝,这才又一次瞒过了奶奶。

当时,正在胶东半岛龙口部队医院休养的二姑夫,也特地回来参加了婚礼。父亲将两位姑父叫到了屋外,从头到尾将孙明芝的话复述了一遍。

两位姑父凭着多年的战斗经验分析说,叔叔十有八九牺牲了,当俘虏的可能性不是没有,但微乎其微。

父亲的思维十分缜密,叔叔当俘虏可能性说是微乎其微,但还是有那么一点。

(7)

1957年的春天,我的大姑父突然被当地公安部门逮捕入狱。

大姑父与父亲是国立22中的同学,1942年还在安徽阜阳时,考进了远在兰州的军统特训班,当时是为了对付日本人的在华特务,可没等毕业日军就无条件投降了。

后来,回到南京的大姑父被派到了苏北的宿州。不久,淮海战役爆发,大姑父趁机跑回了家乡,当了一名小学教师。

没有人知道大姑父的军统特务的身份,我大姑直到丈夫被逮捕也不知情,只是哭着到县机关的“福顺德”小楼找我父亲。

父亲一打听县公安局局长,顿时惊呆了,自己的同学加姐夫,不但是军统特务,而且回到家乡后一直与留在大陆的特务用密信保持联系,直至与来人在一个小酒馆接头被当场逮捕。

父亲清楚当时的政策,只要亲属里出了特务,那么其亲属的子女至多只能读完初中。而若叔叔真的被俘成了叛国投敌,那么父亲17位亲堂兄弟姊妹的孩子,恐怕只有小学的份了。

天下第一件事还是读书,这是父亲的生前格言。

想到这里,父亲更加心慌起来,搞清叔叔的消息成了事关家族未来与兴旺的大事。

于是,父亲急忙写信给在新华社总部工作的同学曲涛,让他通过在解放军分社的同事,务必打听清叔叔的准确消息。

不久,父亲收到了回信,说依据当时情况看,叔叔不可能被俘,因为“北极熊团”只逃出了300多人,能保住性命就谢天谢地了,牺牲的可能性极大,只是没有找到尸体而已。

同时,曲涛也告知了父亲了一个惊人的消息:毛主席的大儿子毛岸英,也牺牲在了朝鲜战场。

当时,毛岸英牺牲的消息,连县委书记和县长也不知情,更别说其他人了。

父亲压住了这两个消息,心想,一切都交给时间好了。

转眼到了1958年的春节。大年三十的上午,在一片锣鼓喧天和“拥军秧歌”声中,村支书将一块木质红字的“军属光荣”的牌匾,钉在了爷爷奶奶家的门框上。

爷爷喜得合不拢嘴,对放假回家的父亲说,叔叔一人参军,全家跟着光荣!

奶奶则叹气说,光荣是光荣,可叔叔到底在朝鲜哪儿啊,难道连封信也不能写吗?

看着因为想念叔叔已经哭瞎了一只眼睛的奶奶,父亲又安慰说,北京的同学来信了,还有志愿军留在了朝鲜搞建设,没准儿叔叔就在里面。

(8)

1958年的3月12日的这一天,《人民日报》发表了志愿军总部撤离朝鲜的公告,志愿军年内将分三批从朝鲜回国,最后一批将在10月份。

父亲突然有了一个不好的感觉,如果叔叔还没有消息,那一定当俘虏去了台湾。那时的台湾,还是一个十分敏感的政治字眼。

这一年的国庆节,已经35岁的父亲结婚了。

奶奶单眼看着母亲,说父亲成亲后,只有叔叔这桩心思了。奶奶又问母亲,说叔叔留在朝鲜搞建设,有一天从朝鲜回国,会不会带个朝鲜媳妇回啊。

我的母亲12岁读初小,这一年夏天,考上了仅有一个班的县第二中学高中部。

20岁的母亲还是有些单纯,说他姨村的许世友司令员的妻弟,也参加了抗美援朝,回国时就带回一个漂亮的朝鲜媳妇。

听母亲这么一说,奶奶乐的眼睛都流出了泪花。

当年腊月的一天,县兵役局的两名干部神色沉重

走进了爷爷奶奶家。

正在搓苞米的爷爷奶奶,一时没反应过来,直到兵役局的人恭恭敬敬地掏出了烈士证书。

爷爷奶奶不认字,兵役局的人只好捧起烈士证书来读。当听清叔叔牺牲的消息后,奶奶当场哭倒在地。

起初,爷爷只是蹲在那里一个劲地吸旱烟袋,当两名干部准备离开时,忽然扔掉了烟袋锅,抄起门边的铁锨朝人身上砍去。

兵役局的干部不知送过多少次烈士证书,可从来没遇见这阵势,于是急忙拔腿往外跑。

这边的爷爷也追到了大街上,边追边骂:“俺儿都死这么多年了,县里这才吭声?8年啊!婢养的,还俺儿!”

村里的人,包括陪同的村支书,没有一个人敢上前阻拦。大家都同情已经66岁的爷爷,何况叔叔牺牲8年后才有消息。

兵役局的干部回去后马上报告了县里,县领导立即交待父亲,赶紧回家好好安抚一下爷爷,不能再节外生枝了。

父亲骑县里通讯员的自行车赶回家时,已经哭瞎了另一只眼的奶奶,仍在撕心裂肺地哭,哭叔叔15岁离家,哭叔叔死之前也没成个亲,哭父亲骗了她这么多年。

而爷爷依旧拄着铁锨站在街门口,见父亲回来了,又大声嚷道:“打仗那有不死人的,可人死了8年了,8年了,县里才吱声!”

村里围观的人越来越多,父亲深思了好一会儿,才上前轻声告诉爷爷,说抗美援朝牺牲的人多了,连毛主席的儿子都牺牲了。

爷爷愣了一会儿,这才跟父亲走进了院子,埋头蹲在门槛的一角,一袋接着一袋地又抽起了旱烟袋锅。

原来,9兵团奉命回国后,各军都留下了一个小分队寻找失踪人员。可1953年7月27日,中美交换了最后一批战俘后,27军的战俘名单却没有叔叔等失踪人员。

到了1958年3月,志愿军总部宣布10月全部撤军后,继续留下来的人员再次进入长津湖的新兴里地区,当听朝鲜老乡在一个山沟里发现了尸体后,赶过去一番查看,终于在还没腐烂的“光荣条”上看到了叔叔的名字,于是急报国内的27军,这才确定了叔叔烈士的身份。

(9)

1959年春节的大年三十,又到了送光荣牌的时候,不过这一次,连续送了15年的红色“军属光荣”匾,却变成了红底黑字的“烈属光荣”。

放假回家的父亲,除了用平常节约的饭票买了1斤猪肉和50斤地瓜干,还带回了两张叔叔的画像:一张头戴大檐帽,一张骑着高头大马。

原来,父亲慕名找到了县里的一位画家,当了解事情原委后,画家凭着父亲的记忆并参考27军入朝前的照片,为叔叔画了两张遗像。

看着像极了叔叔的画像,爷爷将其挂在了家里最显眼的地方,而奶奶双手摸索着叔叔的画像,禁不住又哭出了声来。

奶奶自嫁到爷爷后,延续了娘家的一个习俗,年三十的饺子要等到午夜吃,说是故去的亲人这时才会出来看一眼人间,吃上几个饺子。

午夜时分,热气腾腾的萝卜丝夹杂着零星肉末的饺子出锅了,奶奶盛上一碗多放了肉末的饺子,端到院子里,提着叔叔的乳名念念有词地说:“过年了,妈给你包的饺子,你在那边多吃几个吧!”

自此,每到过年吃饺子,奶奶都要单独给叔叔盛上一碗肉多的,直到20世纪60年代末去世。

1981年9月8日,抗战流亡岁月染上肺结核的父亲,积劳成疾,病逝在莱西人民医院。

这一年,我高考名落孙山,正好有时间陪同病情越来越重的父亲。

两个多月的时间里,父亲详细口述了自己和同学、老师8000多里抗战流亡的经历。

那时,父亲也已经感觉到了长津湖战役的不同凡响和历史意义。

父亲一再叮嘱我,写长津湖这样的战役不需要虚构,千万不要自话自说,一定找到亲历者及其留下的历史资料,让亲历者和史实自己去说,人们记住了这些,也就记住了这段新中国不可或缺的历史。

弥留之际的父亲,几乎是一字一句地嘱咐我,叔叔的部队叫27军80师240团,牺牲在朝鲜的长津湖战役,以后有机会一定去看看叔叔。

父亲去世后,在母亲的直接帮助下,我开始了记录父亲8000里抗战流亡的非虚构写作。

1995年的国庆节,完成了初稿时,我的女儿刚好过“百岁”。我抱着女儿回家,85岁姥爷双手抱着女儿看了好半天,突然问我,你叔叔是志愿军烈士啊,你写你叔叔了没有。

三个礼拜后的10月25日,姥爷因突发心脏病去世,我赶到医院时,姥爷的遗体还是热的,那微微张着的嘴角,像是在问我:你写叔叔了没有?

姥爷去世后的这年春节,我请母亲口述了所知道的叔叔的一切,可战场的情况母亲并不了解,我突然想起了叔叔的同乡战友孙明芝老人。

几个月后,虽然没有找到孙明芝老人,但却联系上了原27军80师240团于春圃团长。

老人也是胶东人,抗日战争时期,任胶东八路军13团3营8连1排副排长,这个8连1排就是后来的志愿军240团1营。我叔叔参军时,老人已经升任1营的营长了,当时,已经从江苏省军区司令部副参谋长的岗位离职休养。

我一说出叔叔的名字,老人顿时激动起来。说叔叔是团里极少读过初中的班长,怎么能不记得呀。

当时的长途电话收费高,老人的电话是公费,于是挂断了电话又给我打过来。

一个个多小时的交流后,我这才搞清了叔叔牺牲长津湖战役的大体经过,至于牺牲的细节没人能说得清楚。老人告诉我,240团的最后一次冲锋,只生还了后面的几名炊事班的战士。

回国后的于春圃老人,从来不提长津湖战役,即便是离休后,也不写回忆录,更不接受记者采访。

根据老人的讲述和母亲的回忆,我连忙补写了一节《最可爱的人回来了》,放在了准备出版的《踏不灭的薪火》里。

我的专著《踏不灭的薪火》的插图

按照中国文史出版社审核的写作大纲,叔叔本不应放在抗战流亡主题的书稿里,责编韩怡宁女士被叔叔和其部队的事迹感动了,不但当即同意,而且没有删除一段文字。

正式出版后的书稿,不仅被国家图书馆永久收藏,山东电视台还拍摄了两部历史纪录片《山东抗战流亡学生记》《将军校长》,一些媒体的记者也前来进行了采访报道。

这时,时任中央电视台新闻中心军事部特别节目组制片人的李鹰,历时10年刚拍完了朝鲜战争纪录片《断刀》,接着又开始着手筹拍记述长津湖战役的纪录片《刀锋》。

看到《最可爱的人回来了》这一节后,李鹰让摄制组的一名女编导辗转联系上了我。

编导问:“你叔叔写给你父亲的信在吗?”

“文革期间,父亲挨整搞丢了。”

“你爷爷奶奶健在吧?”

“已经去世多年。”

“那你父亲呢?”

“早在1981年也病逝了。”

“你叔叔的那两张画像还在吗?”

“画像一直在爷爷的老屋,爷爷去世后,也不见了。”

“那个烈属光荣牌和你叔叔出生的那栋老房子呢?”

“也已经不在了。”

我和我的父亲孙文祥

父亲去世两年后,母亲带着姥爷和我们兄弟姊妹四个,举家离开莱西去了外地,爷爷和叔叔的遗物悉数交由二爹二妈(父亲的二弟和媳妇)照看。

唏嘘不已的编导,还要问些什么,我已经说不出一句话来。

母亲知道此事后,嘱咐我抓紧写叔叔和他的部队,当年健在的志愿军老人已经越来越少了。

(10)

2012年10月,我拿到了出版社寄来的样书后,马上给于春圃老人打电话,81岁的老人已于1999年病逝世了。

2012年清明,我终于联系上孙明芝老人在苏北当公安局长的儿子,岂不知,85岁的老人也于2011年因病去世。

此前,经于春圃老人的点拨,我费尽周折,找到了中国军事科学院战史教授会翻印的长津湖战役各部队的一手战史资料。

这些铅印的复印件,当时还属于军事机密。我耗时半年的时间读了几遍繁体字的资料后,才对长津湖战役有了一个大致的了解,原来参加长津湖战役的岂止是27军,还有20军和26军,以及最早的42军124师和126师,共计16个师48个团的战斗部队。

我以此为主要线索,先后找到了和联系上了300多位志愿军前辈和子女以及一些历史资料,先后历经16年,于2021年清明前形成了近40万字的非虚构书稿,起名为《血战长津江——一名烈士后人眼中的长津湖战役》。

而我,并非是这些文字的真正作者,真正的作者是盖世英雄的志愿军前辈们,抑或他们今天值得我们尊敬的敌人。