本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文中已标注文献来源及截图,请知悉。

千载悠悠,史笔如刀,王安石变法似乎总被刻在北宋倾颓的“罪己碑”上。

然而,当我们正视历史,直面那积累已久的“三冗”之困时,不禁要问北宋王朝的灭亡,真的仅仅只是因为那场变法的成败吗?

王安石变法

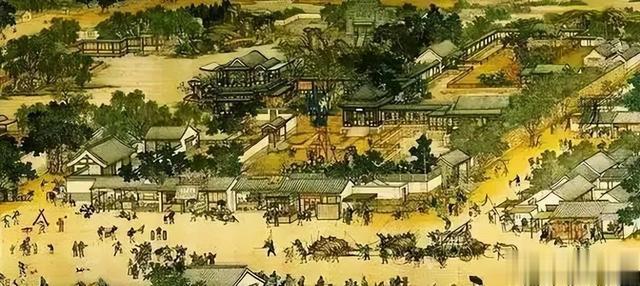

王安石变法当我们谈论北宋王朝时,人们常常惊叹于它那空前繁荣的经济与灿烂夺目的文化,然而,在这辉煌之下,王朝的肌体早已有着深刻的危机。

在这样的背景下,王安石进行了一场场轰轰烈烈的变法,这场变法的核心目标清晰而迫切,直指国家财政的窘迫与军事力量的疲弱,也就是所谓的“理财”与“整军”,期望通过一系列大刀阔斧的改革,最终达成富国强兵的宏愿,挽救王朝于危难之际。

为了实现这一目标,王安石精心设计了一整套方案,在经济领域,青苗法试图在青黄不接时向农民提供低息贷款,以抑制高利贷盘剥,同时增加国家收入,均输法则意在调控物资流通,稳定物价,减轻民负,市易法更是直接介入市场,试图打破大商贾的垄断,活跃经济。

军事上,则力图精简臃肿的军队编制,淘汰老弱,加强士兵训练,提升整体战斗力,甚至在教育层面,也锐意革新,改革科举制度,不再仅仅考察诗词歌赋,还转而强调经世致用的实用技能,期望为国家培养出一批真正能够解决实际问题的干练人才。

谁知,这把满怀希望的变法,却在深入的过程中,遭遇了意想不到意外,以初衷良好的青苗法为例,它本意是惠农,但在具体执行中却迅速变味。

地方官吏为了完成指标、牟取私利,常常强制摊派,变相成了新的苛捐杂税,尽管官方设定的半年20%到30%的利息相较于民间高利贷已有所降低,但对于挣扎在生存线上的农户而言,依然是沉重的负担,甚至在某些地方演变成了比高利贷更可怕的“官贷”,助农之举反而成了扰民之策。

当然,我们不能完全抹杀变法初显的积极迹象,一时间,帝国的某些指标似乎真的有了起色,有数据显示,全国的耕地面积一度扩展到了七亿亩的新高;国库的财政收入也确实有所增长;在西北边陲,整顿后的宋军甚至一度对宿敌西夏形成了军事压力,并成功收复了失地多年的河湟地区。

这些零星的成功,让变法的前景在初期似乎透出了一丝光明,然而,整体的演变轨迹并未如设计者所愿,早期的些许成就很快就被执行层面的偏差和随之而来的巨大反弹所淹没,那看似光明的预期,终究只是昙花一现。

那么究竟是什么样的伤害,让北宋这样一个曾经无比强盛的王朝,需要动用如此激烈的变法来挽救呢?首当其冲的便是那著名的“三冗”即冗官、冗兵、冗费。

北宋王朝的三大顽疾官僚机构空前膨胀,官员数量叠床架屋,人浮于事;军队规模庞大,却大多缺乏训练和战斗力,徒耗粮饷,维持这一切所带来的巨额开支,几乎要将国库掏空。这三大顽疾互相纠缠,使得国家机器运转效率低下,财政负担日益沉重。

同时,土地兼并问题达到了惊人的程度,大量土地集中在少数官僚、地主和富商手中,无数农民失去赖以生存的根基,沦为流民或佃户,贫富差距急剧扩大,不仅严重削弱了国家的税基,更激化了社会矛盾。

对于一个以农业为立国之本的王朝而言,土地问题如此严峻,无疑构成了巨大的讽刺,而王安石本人,恰恰拥有在地方为官的经历,他对民间疾苦有着切身体会,深知土地对于农民、对于国家意味着什么。

在他看来,不能有效解决土地问题,不能改善底层农民的生活状况,国家的富强和农业的发展就无从谈起,这也是他力推变法的深层动因之一。

更深层的问题,则在于北宋立国之初便埋下的“重文轻武”国策,这一政策虽然在一定程度上防止了唐末五代武人专权的局面重演,却也导致了国家军事力量的长期孱弱。

面对辽、西夏等周边强邻的挑战,北宋往往缺乏足够的底气和实力进行有效对抗,其对外政策也因此常常倾向于妥协退让,以金钱换和平,这种“岁币外交”虽然能换来一时的安宁,却无异于饮鸩止渴,反而助长了对手的野心和胃口。

再加上北宋的政治生态本身也难言健康,庞大的官僚体系不仅效率低下,还充斥着各种盘根错节的利益关系,官员们忙于钻营,机构臃肿不堪,政令出不了中枢,或是到了地方就走了样。

社会阶层的流动也趋于停滞,底层民众缺乏向上攀爬的通道,生活困苦,怨气积累,使得农民起义时有发生,社会内部的张力已然十分危险。

可以说,这些长期积累的问题,一点一滴地侵蚀着王朝的根基,而王安石的变法,正是在这样的危局中,试图力挽狂澜。

然而,当“变法真正触及到深处,尤其是那些盘踞在权力核心的既得利益集团时,一场剧烈的“免疫系统排异反应”便不可避免地爆发了。

变法的诸多措施,无论是整顿财政,还是限制土地兼并,亦或是改革官僚和军事体系,都不可避免地损害了那些早已习惯于旧有秩序并从中获益的达官显贵们的利益。

于是,一股强大的反对力量迅速集结起来,他们动用一切资源和手段,对新法进行疯狂的攻击和抵制。

这些反对势力,手段可谓无所不用其极,他们在朝堂上公开辩论,抨击新法扰民、伤国;在私下里,则制造各种耸人听闻的谣言,通过社会舆论抹黑变法及其推行者。

他们还利用盘根错节的人脉关系,暗中向皇帝施加压力,甚至不惜动员宫廷内部的力量,比如利用深受皇帝敬重的太后等皇室成员,来动摇皇帝的决心。

更为致命的是,这场改革恰好发生在一个党派纷争异常激烈的时代,以司马光为首的“旧党”官员,与以王安石为首的“新党”官员之间,早已积怨甚深。变法的推行,使得这种党争迅速白热化。

反对新法不仅仅是政见之争,更掺杂了大量的个人恩怨和权力倾轧,双方互相攻讦,内耗严重,大量的精力被消耗在无休止的争斗之中,使得本就困难重重的变法更加举步维艰。

在这场涉及整个帝国命运的变法中,宋神宗赵顼的角色,无疑至关重要,却也充满了矛盾与悲情。

王安石的争议

王安石的争议最初,这位年轻的皇帝是充满锐气和决心的,正是他力排众议,将王安石推上相位,并给予了前所未有的信任和支持,才使得这场规模宏大的变法得以启动。

可以说,没有宋神宗最初的坚定,变法根本无从谈起。

然而,随着变法的深入,尤其是当反对的声浪越来越高,压力从四面八方涌来时——既有来自既得利益集团的强大阻力,也有来自党派纷争的无情撕扯,甚至还有来自皇室内部的规劝与施压,于是宋神宗开始犹豫了。

他并非不清楚国家积弊之深重,也并非不理解王安石改革的初衷,但在复杂而残酷的政治现实面前,他渐渐感到力不从心。

最终,在巨大的压力和无休止的纷争之下,宋神宗的决心逐渐消磨殆尽,他对王安石的支持开始动摇,变法的力度随之减弱,一些核心措施甚至被废止。

尽管这场变法最终以失败告终,未能成功阻止王朝走向灭亡,但它的历史意义绝不能被完全否定,它毕竟代表了北宋内部有识之士试图自救图强的一次勇敢尝试。

信源:广东新周刊杂志社有限公司官方账号2020年10月12日——北宋的灭亡,不能都赖王安石变法

人民资讯 2021年7月23日——王安石变法中的两个关键人物

澎湃新闻 2018年10月15日——答问︱刘成国:我不赞成整体否定王安石变法