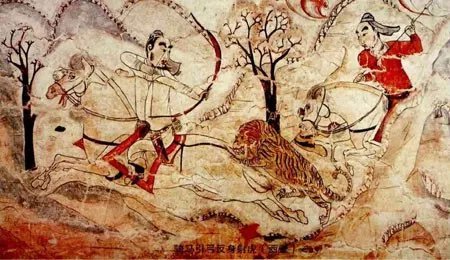

当历史的车轮驶入公元4世纪,华夏大地正经历着前所未有的巨变。永嘉之乱的烽火尚未熄灭,匈奴的铁骑已踏破洛阳城墙,随之而来的鲜卑、羯、氐、羌等游牧民族如潮水般涌入中原,与汉人政权激烈碰撞。在这风云激荡的时期,权力的游戏不仅在马背上演绎,更在那些显赫的姓氏间悄然展开。

此时南渡的司马氏在建康延续着晋祚,而北方的政治舞台上,新兴的鲜卑贵族与根深蒂固的汉人世家展开了一场跨越数个世纪的精彩博弈。其中,最引人入胜的莫过于北方汉人顶级门阀——"五姓七望"的兴衰沉浮。

何为“五姓七望”?“五姓七望”指的是北朝至隋唐时期最具影响力的七大世家,他们分别是:陇西李氏(李渊、李世民家族)、赵郡李氏(与陇西李氏同姓不同宗)、清河崔氏、博陵崔氏(崔氏分两支)、范阳卢氏、荥阳郑氏、太原王氏

这些传承数百年的世家大族,以其深厚的文化底蕴和庞大的宗族势力,在乱世中构筑起一道独特的权力景观。他们掌握着经学传承的话语权,垄断着仕途晋升的通道,甚至能够左右王朝更替的走向。在那个"上品无寒门,下品无士族"的时代,他们自诩“清流”,不屑与寒门或胡人通婚,直到鲜卑贵族用铁与血打破这一规则。

鲜卑人本是游牧民族,但建立北魏后,他们迅速汉化,不仅改变了鲜卑贵族的生活方式,更深刻影响了北方的政治格局。

尤其是孝文帝拓跋宏(后改姓元),这位自幼由汉人冯太后抚养的皇帝,在494年做出了震惊天下的决定:1.迁都洛阳:将政治中心从鲜卑旧势力盘踞的平城南迁 2.改汉姓:皇族拓跋氏改姓"元",其他贵族独孤氏改刘、步六孤氏改陆 3.禁胡服胡语:朝堂上必须穿汉服、说汉语 4.与汉人通婚:皇室主动与范阳卢氏、清河崔氏等联姻

胡汉之间的界限开始模糊,但文化的融合从未抹平身份认同的鸿沟。这些政策犹如一柄双刃剑。一方面,北魏迅速融入中原文化圈;另一方面,保守的鲜卑武人集团(特别是六镇边军)感到被背叛,最终酿成导致北魏分裂的六镇起义。

就在孝文帝大力推行汉化时,北方的汉人世家却保持着微妙的姿态。以"五姓七望"为代表的士族虽然表面上接受这些"鲜卑汉人",但骨子里仍坚持"士庶天隔"的传统。

《北史》记载了一个耐人寻味的细节:当孝文帝为弟弟咸阳王元禧聘娶陇西李氏女时,李氏竟以"非华族"为由拒绝。皇帝震怒之下强制完婚,但婚后元禧发现妻子终日不与他说话——这个倔强的汉家女子用沉默维护着士族的尊严。

这种文化优越感最终招致报复。528年,契胡酋长尔朱荣发动"河阴之变",将两千多名汉化鲜卑贵族和士族官员沉入黄河,史载"朝士填沟壑,衣冠毙道路"。这场屠杀标志着依靠姓氏就能垄断权力的时代即将终结。

当北魏分裂为东魏、西魏,最终演变为北齐、北周时,新兴的关陇军事集团开始崛起。这些融合胡汉血脉的新贵族——如宇文泰、杨忠(隋文帝杨坚之父)——用府兵制打破了世家大族对武装的垄断,用科举制撼动了门阀对仕途的垄断。

及至唐代,虽然"五姓七望"仍以婚姻自傲(唐高宗时还有"卖婚"陋习),但政治影响力已大不如前。唐太宗命高士廉修《氏族志》时,将皇族列为第一等,山东崔氏仅列第三,用官方手段完成了对传统门阀的最后一击。

回望这段历史,北魏入主中原的过程,恰似一部民族融合的史诗。从草原部落到中原王朝,从"国人(鲜卑人)为上"到"以夏变夷",最终在隋唐时代结出灿烂的文明果实。而那些曾经高傲的姓氏,也在历史长河中渐渐褪去了光环,只留下"旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家"的千古慨叹。

魏晋南北朝的门阀政治,本质是贵族与皇权的博弈。鲜卑贵族用武力打破汉人世家的垄断,而隋唐的科举制最终让寒门士子有机会跻身权力中心。

五姓七望的兴衰,不仅是姓氏的较量,更是中国社会从贵族政治向官僚政治转型的缩影。这段历史告诉我们:在乱世中,刀剑可以夺权,但唯有文化才能长久。