在中国历史上,有这样一位极具传奇色彩的皇帝——汉武帝刘彻。他十六岁登基,在位长达五十四年,创造了西汉王朝最辉煌的时代。与秦始皇不同,他接手的是一个经过"文景之治"休养生息后的富庶国家,本可以安享太平,却选择了一条充满挑战的征战之路。

这位年轻的帝王骨子里流淌着不安分的血液。当时汉朝面临的最大威胁来自北方的匈奴,这个游牧民族就像悬在头顶的利剑,时不时南下劫掠。虽然汉初采取和亲政策暂时安抚,但始终是心头大患。刘彻即位后,经过多年积累的国力给了他放手一搏的底气。

在正式对匈奴开战前,这位谨慎的军事家先拿东南的闽越国"练手"。这场战役不仅检验了汉军的战斗力,更获得了重要的战略物资基地。他深谙"远交近攻"之道,他派张骞出使西域,联合大月氏等国形成对匈奴的包围网。同时运用"分化瓦解"的策略,成功离间了匈奴与周边部落的关系。

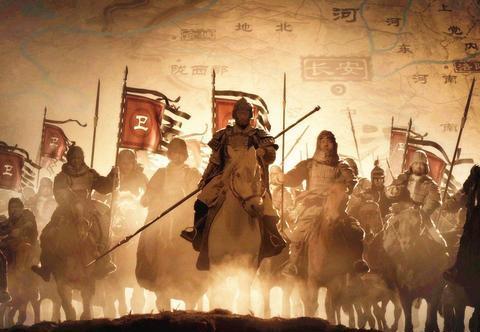

对匈奴作战时,他重用卫青、霍去病等将领,采取"以骑制骑"的战术,最终将匈奴赶到了漠北。然而连年征战也耗尽了文景时期积累的财富,百姓赋税沉重,民生凋敝。晚年的汉武帝目睹民间疾苦,展现出一代明君的担当。

征和四年(公元前89年),汉武帝颁布了中国历史上第一份皇帝"罪己诏"——《轮台诏》。这份诏书坦诚承认政策失误,宣布停止对外征伐,转向内政建设。他任用贤能,推行"富民"政策,减轻徭役赋税,让百姓得以休养生息。这种勇于认错、及时改过的胸襟,正是他被称为"千古一帝"的重要原因。

汉武帝的一生充满矛盾与转折:前半生开疆拓土,后半生与民休息;既有穷兵黩武的争议,又有痛改前非的觉悟。他留给后人的不仅是一个疆域辽阔的帝国,更是一份关于治国理政的深刻思考:强大的武力可以征服土地,但唯有仁政才能赢得民心。