江苏,这个东部沿海的超级省份,不只是GDP常年位居全国前列的“经济巨人”,也是一个被网友调侃为“十三太保、谁都不服谁”的奇妙存在。

你问一个江苏人“你是哪里人”,他十有八九会斩钉截铁地说“我是苏州人”“我是徐州人”“我是盐城人”,极少有人会说“我是江苏人”。

这不是他们不爱家乡,而是“江苏人”这个身份在地缘、历史、文化乃至财政体制上,都早已被“解构”得七零八落。

从地图上看,江苏是个南北狭长的省份,却因地制宜地生长出了南北截然不同的气质:

南边的苏锡常(苏州、无锡、常州),高新技术与民营经济并驾齐驱,GDP体量常年领先,走在了全国城市现代化的前列;

而北边的徐州、连云港、盐城等城市,则以资源型经济、重工业和农业基础为主,是华东通往中原的桥头堡,承担着枢纽型经济节点的角色;

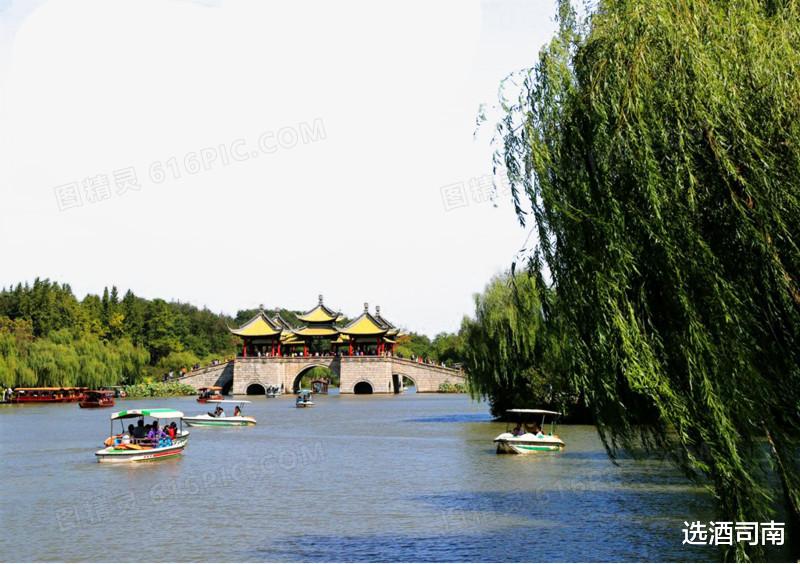

中部的南京、扬州、镇江等则更像一条连接苏南苏北、承载历史与文化底蕴的中轴线,既有六朝古都的古意,也有现代服务业的活力。

这种“多极并生、错位发展”的局面,既是江苏经济多元与活力的源泉,也为它的城市间“兄弟竞赛”提供了持续不断的燃料。

江苏成为“散装省”的背后,其实藏着一段曲折的历史演变。早在元明清时期,江苏并不是一个天然统一的省份。元朝设“江浙行省”,明朝又划为“南直隶”,清朝康熙年间才将江南省一分为二,才诞生了“江苏”这个名字——“江”取自江宁(今南京),苏取自苏州。

自诞生起,江苏就不像山东那样“根红苗正”,它是一个出身复杂的“组合省”。省会南京虽有厚重的人文底蕴和行政地位,但经济重心却早已南移苏州、无锡一带。南京人文荟萃,却常被苏南人视为“文化归文化,经济不够格”;苏南产业发达,却又不愿听命于“学霸型”省会。

这种城市之间各自精彩却彼此独立的格局,也被财政体制进一步固化——江苏是全国最早实行“二级财政”的省份,各市将本地收入大部分留用,谁都不依赖谁,也没人真正服谁。

可正是这种“散装体质”,造就了江苏今日令人侧目的经济奇迹。

2023年,江苏省GDP突破12万亿元,仅次于广东,远超山东等强省。全省13个地级市,竟有13个全部入选全国百强城市,这是全国唯一的“全员精英班”。

你去苏州,它可以拿出2.7万亿元的GDP告诉你,它不是省会却是全国经济强市的“扛把子”;

你走进无锡,它会说我人均GDP全国第三,工业企业密布,几乎没有什么行业是我不懂的;

而南通、常州、扬州这些低调选手,也都用千亿级的产业园和高素质的技工队伍,稳稳支撑起整个江苏的“中坚层”。

如果说广东是靠珠三角这一个“头部玩家”带动其他市,那么江苏则是靠“十三太保”齐头并进,每一个城市都有自己的杀手锏。

当然,问题也并非不存在。当各市都在搞“市域经济”,省会南京的号召力显得有些尴尬。尽管南京高校林立,科教资源丰富,是全省科技创新最集中的区域,但它的产业结构与苏州、无锡仍有不小差距,在“经济话语权”上时常被边缘化。

随着上海、杭州等超级城市的外溢效应加剧,如何守住人才、资金和资源不被吸走?如何在均衡发展的同时,实现更高层级的一体化协同?这是一道江苏迟早要答的经济命题。