【前言】

提到历史上创作诗歌数量最多的诗人,很多人会立刻想到陆游。然而,事实并非如此,真正创作诗歌最多的其实是乾隆。

乾隆皇帝一生创作了四万多首诗,数量之多无人能及。相比之下,其他帝王的文学成就显得逊色。刘邦作为一位文化水平不高的皇帝,虽然只留下了两首诗,但这两首作品在历史上却产生了深远的影响。

【一、大风歌】

王朝的兴衰很大程度上取决于帝王的表现,因为他们掌握着国家的最高权力。皇帝的一举一动往往牵动着整个国家的命运,他们的决策和行为直接影响着王朝的发展方向。作为国家的核心人物,帝王的影响力无处不在,从政治到经济,从军事到文化,都深受其统治的影响。这种集中式的权力结构使得帝王的个人能力和品德成为决定王朝成败的关键因素。

在文学领域,刘邦的故事同样值得。作为汉朝的开国皇帝,刘邦成功创建了中国历史上首个繁荣盛世,其政治才能毋庸置疑。然而,这位杰出的统治者并非没有短板,最明显的便是他文化水平不高。尽管刘邦在治国理政方面表现出色,但他在文学修养方面确实有所欠缺,这一点在历史上也广为人知。

尽管如此,刘邦在文学上也有自己的贡献。众所周知,他出身平凡,这使他的作品更多地反映了普通百姓的生活和情感。

刘邦登基后,举办了一场宴会,邀请了家乡的父老乡亲们参加。这场宴会的背景是他在长期的楚汉之争后,终于成为了皇帝。正如老话所说,独自享受不如大家一起开心。在这样的场合下,刘邦创作了他的第一首作品《大风歌》。

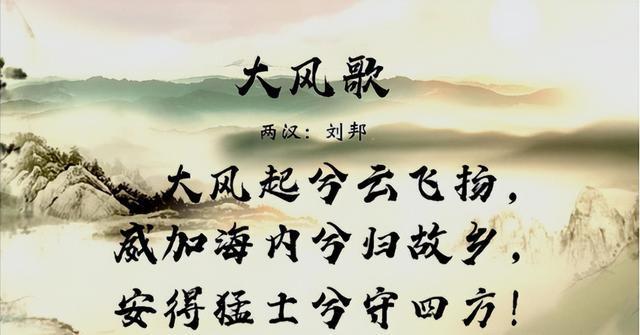

刘邦很快召集了沛县的老乡们到沛宫聚餐。大家喝酒聊天,气氛热烈。酒喝得差不多时,刘邦来了灵感,即兴创作了《大风歌》。这首诗虽然只有三句,但在当时引起了不小的反响,对西汉文学的进步也有重要贡献。

作为汉朝的开国皇帝,刘邦的政治地位和权威毋庸置疑。他的决策和言行对整个国家都产生了深远的影响,其作为君主的统治力是毋庸置疑的。

诗歌开篇描绘了风云变幻的景象,展现了动荡不安的时代氛围。作者借助自然景观的刻画,巧妙烘托出刘邦胸怀天下的帝王气魄,彰显了他宏大的政治抱负。这一场景描写不仅点明了历史背景,更通过意象的运用,深刻传达了主人公的雄心壮志。整句诗言简意赅,既展现了时代特征,又揭示了人物的内心世界,为全诗奠定了基调。

这句话生动概括了刘邦当时的境况。在举办宴会时,他已经成功推翻秦朝,击败了项羽,最关键的是稳定了内部局势。此时的刘邦已经牢牢掌控了天下,衣锦还乡,志得意满。这不仅是对他个人成就的总结,也标志着汉朝基业的奠定。通过这一系列的胜利,刘邦实现了从平民到帝王的蜕变,完成了统一大业,为汉朝的建立铺平了道路。

刘邦成功地将全国政权集中在自己手中,完成了建立刘氏王朝的宏图伟业,这无疑是他引以为傲的成就。这句话生动刻画了刘邦在取得重大胜利后,以胜利者姿态凯旋时的豪迈气概。

尽管刘邦成功夺取了江山,但他面临的挑战并未结束。俗话说,打下江山容易,守住江山难。战乱过后,百姓生活困苦,经济陷入停滞,朝廷内部也充满不安定因素。这些难题让刘邦深感忧虑,他迫切希望找到能帮他治理国家的人才。

刘邦在起兵初期,身边大多是能征善战的武将,但他深知要想稳固江山,必须要有善于治国安邦的文臣。因此,他发出了"安得猛士兮守四方"的感叹,这不仅仅是对武将的呼唤,更是对各类人才的渴求。刘邦希望通过招贤纳士,吸引更多有识之士加入他的阵营,帮助他治理天下。这种对人才的重视,反映了刘邦作为开国君主的长远眼光,他明白只有文武兼备,才能确保国家的长治久安。

这首诗一出现就引起了巨大的社会反响,主要原因在于刘邦的独特身份。这种创作方式也展现了古体诗的另一种可能性。古体诗本身不受固定格式的约束,历史上虽然三句诗比较少见,但它恰恰反映了刘邦豪放不羁的个性特征。这种简短有力的表达方式,既突破了传统诗歌的框架,又凸显了刘邦作为开创者的气魄与胸襟。诗歌的独特形式与作者的身份特质相互呼应,形成了鲜明的艺术特色。

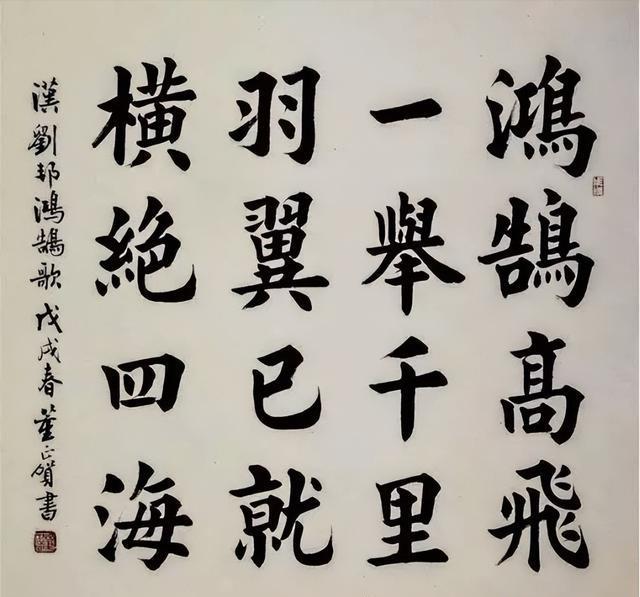

刘邦的另一部作品《鸿鹄歌》创作于其晚年,与早期作品相比,情感基调截然不同。要理解这首诗,先得了解其创作背景。刘邦在晚年面临继承问题,内心充满忧虑与无奈。《鸿鹄歌》正是他此时心境的真实写照。诗中以鸿鹄自喻,表达了对未来的迷茫与对权力的留恋。与早期意气风发的作品相比,这首诗更多展现了刘邦作为帝王的孤独与无奈,体现了他对人生和权力的深刻思考。通过这首诗,我们可以看到刘邦晚年的复杂心境,以及他对自身命运的深刻反思。

刘邦特别喜爱戚夫人,因此萌生了立他们儿子为太子的想法,但这一计划被吕后巧妙地阻拦了。得知此事后,戚夫人伤心至极,泪流满面。为了安抚她,刘邦创作了《鸿鹄歌》,这首歌不仅表达了他对戚夫人的深情,也反映了英雄晚年无力庇护所爱之人的悲哀。

然而,关于这首诗,后来出现了多个不同的版本。

【二、刘邦为人】

一个人的文学作品往往最能体现其个性特点,从刘邦的诗歌创作中,我们能够洞察这位杰出帝王的性格特征。他的诗词不仅展现了他的文学才华,更深刻反映出他作为统治者的思想境界和人格魅力。通过分析这些作品,我们可以更好地理解刘邦的为人处世之道以及他在历史进程中所扮演的重要角色。

刘邦为人豪爽大方,乐于与人交往,用现代的说法就是典型的社交型人格。正是这种开放随和的个性,使他在后来的起义过程中获得了出乎意料的成功。他善于结交各方人士,这种广泛的人际网络为他日后的崛起提供了重要支持。刘邦的交际能力不仅让他赢得了众多追随者,也帮助他在关键时刻获得关键盟友的支持,这些因素共同促成了他最终成就大业。

在刘邦年轻的时候,他确实有不少毛病,比如整天无所事事,不爱干活,游手好闲。但他后来能成大事,关键还在于他善于自我反省,知道哪里做得不对,并且愿意改正。这种自我调整的能力,帮助他一步步走向成功。

起义爆发后,刘邦逐渐意识到自己随性的性格在政治斗争中处于劣势。面对复杂的权力角逐和残酷的战争环境,他原有的散漫作风已不再适应。为了成就大业,刘邦决定改变自己。值得注意的是,他原本只是一个出身卑微的普通人。

刘邦骨子里带着平民的贪欲和享乐思想,这一点在他看到秦朝宫殿时暴露无遗。面对满眼的金银财宝和成群的美女,他立刻产生了占有的念头。这种强烈的欲望,在他进入王宫的那一刻就显露无遗。刘邦的内心动摇,完全被眼前的奢华景象所吸引,恨不得马上将这一切据为己有。

当手下提醒他,现在不是贪图享乐的时候,别被眼前的奢华迷惑了双眼。刘邦立刻醒悟过来。正是这种及时清醒的态度,最终帮助他成就了霸业。

刘邦的性格特点是心胸宽广、为人爽快。这种特质让他在面对问题时不会轻易冲动,而是采取一种随遇而安的态度。在处理重大事务时,他这种豁达的性格常常能够帮助他顺利度过难关。

刘邦在历代帝王中以宽厚仁慈著称。即便早年担任低级官职时,他也常慷慨解囊,乐于助人。正是这种品性,使他与萧何结为好友。萧何对刘邦的辅佐至关重要,可以说,刘邦能取得后来的成就,很大程度上得益于与萧何的结识。这段友谊为刘邦的帝王之路奠定了重要基础。

【三、作诗最多的皇帝】

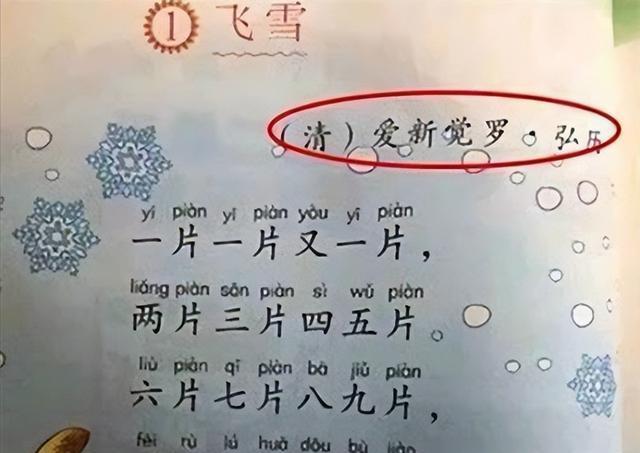

乾隆不仅是清朝最长寿的皇帝,还是中国历史上创作量最丰富的诗人。据统计,他一生留下了数量惊人的诗作。据史料记载,乾隆对诗歌有着极高的热情,几乎每日都会提笔赋诗,这种创作频率在古代帝王中实属罕见。他的诗歌创作贯穿了整个帝王生涯,充分展现了他对文学艺术的热爱与执着。作为一位勤勉的统治者,乾隆在繁忙的政务之余仍保持着如此高产的创作,这在历代帝王中可谓独树一帜。

纵观历史,乾隆在诗歌创作数量上无人能及,他一生留下了超过四万首诗作。然而,尽管数量庞大,其中真正优秀的作品却寥寥无几。在他众多的诗集中,仅有一首被选入了小学教材。这充分说明,虽然乾隆在诗歌创作上极为高产,但作品的整体质量并不高。

乾隆的创作范围相当广泛,涵盖了天文、地理、政治等多个领域。根据后人的统计,从他开始写诗算起,就算每天写一首,也难以达到四万首的总量。

乾隆一生创作了大量作品,目的就是想让后人永远记住他。如果他知道自己留下的众多作品中,只有一首被后世熟知,不知道会作何感想。他费尽心思创作,就是为了在历史上留下印记,结果却事与愿违,大部分作品都被时间淹没,只剩下一首流传至今。这与他当初的期望形成了鲜明对比,想必会让他感到意外和无奈吧。

【结语】

诗人最渴望的就是作品能够流传后世。大家肯定都知道《春江花月夜》,这首被誉为“孤篇压全唐”的经典之作。

张若虚虽然仅存一首诗作,但他的历史地位足以让后人永远记住。这就像刘邦,尽管流传下来的诗只有两首,却依然被后世传颂,这本身就是一种非凡的成就。