袁天罡的死因至今仍是个谜,这位在历史上以《推背图》闻名的风水大师究竟是何许人也?他被称为“一代妖人”,但关于他的生平却充满了神秘色彩。袁天罡以其卓越的预测能力和风水学知识著称,他的作品《推背图》被认为是中国古代最具影响力的预言书籍之一。然而,尽管他在风水学和预言领域享有盛誉,关于他的个人生活和死亡的具体细节却鲜为人知。历史记载中对他的描述多集中于他的学术成就和预言能力,而关于他的死亡原因则缺乏确凿的证据。这使得袁天罡的形象在历史长河中显得更加神秘莫测。

【袁天罡死亡之谜】

袁天罡是隋唐之交著名的相术和风水专家,被尊为术数界的顶尖人物。他在世时的预言几乎无一失准,这一点在《新唐书》和《旧唐书》中均有记录。此外,众多野史和小说也收录了他的不少奇闻异事。在民间,袁天罡被看作近乎神仙的存在,他的故事通过口口相传,流传至今。

袁天罡是中国古代著名的星象学家,他最为人熟知的成就是创立了“袁天罡称骨算命法”。这种方法通过简单的测算就能预测一个人的吉凶祸福、荣辱盛衰,既准确又易操作,至今仍被广泛使用和传承。

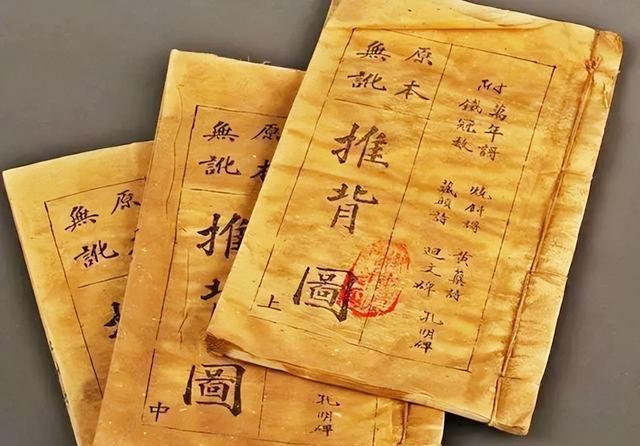

他与李淳风共同撰写的《推背图》预测了从唐朝初期开始的中国未来两千多年的发展轨迹。由于书中预言极其精准,历代帝王都对其心存忌惮,担心它影响政权稳定,所以这本书长期被朝廷列为禁书,禁止公开传播。

关于袁天罡的去世时间、原因及墓地位置,正史中缺乏明确记录,相关信息主要来自民间流传的说法。由于缺乏官方史料佐证,这些细节的真实性难以考证,只能作为参考。关于他的生平结局,至今仍存在诸多未解之谜。

关于袁天罡的去世,史书中并没有详细的记载,但他的墓地位置却是众所周知的。不过,关于他墓地的具体位置,存在多种不同的说法。

据传袁天罡的墓地位于少陵原。

《新唐书》里提到,高士廉发现袁天罡给人算命特别准,就问他:“你看我以后能混到啥官位?”

袁天罡平静地告诉大家,他活到今年四月份,寿命就到期了。

正如所料,他在担任“火山令”期间去世了。

《旧唐书》提到袁天罡担任的职务是“火山令”,但这个官职的具体职责和级别现在已经无法查证。

根据历史研究,袁天罡在朝中担任的职务很可能与占卜、祭祀等宗教活动密切相关。这种职位性质类似于为帝王提供精神指引的宫廷祭司角色。专家分析认为,他的工作内容主要涉及运用玄学知识为统治者提供决策参考,在当时的社会体系中具有特殊的地位和作用。这一职位不仅要求具备深厚的术数知识,还需要承担沟通天意、解释征兆的重要职责。

袁天罡还留下了一些关于占卜的书籍。到了宋朝,一本叫《九天玄女六壬课》的卦书变得很流行。清朝的纪晓岚研究过这本书,并把它写进了《四库全书·存目》里。这本书的作者正是袁天罡。

袁天罡早就知道自己能活多久,连死后埋在哪儿都提前想好了。他看中了少陵原边上的一块好地方,觉得那儿风水特别好。

李淳风的墓地位于少陵原的起点,具体位置在现今西安市长安区韦曲镇双竹村的东北方向,靠近杜公祠的原头区域,其墓址至今仍然保存完好。

袁天罡的墓地坐落于西安市东郊狄寨镇北大康村西侧,距离汉薄太后陵大约500米,位于白鹿原南部。当地人习惯称之为金罡冢。

有传闻称,袁天罡的墓地可能位于四川阆中。

四川阆中市文物管理所所长张启明曾提及袁天罡和李淳风墓地的相关信息。

张先生提到李淳风和袁天罡的墓地时表示:“李淳风原本是陕西岐州人,后来在阆中定居并去世。在阆中柏垭乡的淳风村,有一座墓,当地人一直认为这是李淳风的安息之地。这个村子甚至以他的名字命名,称为淳风村或淳风乡。据当地居民回忆,以前那里还有一块石碑,上面刻着‘唐太史令李淳风之墓’的字样。”

李淳风曾经担任过太史令一职。

以前这儿有座庙,叫淳凤观,解放初期被拆了。道光那会儿的《保宁府志》里提到,李淳风的墓在县城西南五十里的五里台,坟头有三丈高,碑上写着“唐太史令李淳风之墓”,祠堂的旧址还在。所以这地方叫淳风乡,村里叫仙茔里。

道光时期,淳风祠的遗址依然可见,这表明当时这座祠堂已经破败不堪,沦为一片废墟。

据张先生回忆,淳风祠是在新中国成立初期被拆除的。

道光年间之后或许进行过修缮,也可能是张先生的记录存在误差。

袁天罡最终在阆中离世。

在天宫乡的观稼山半山腰,有一座古墓,当地人普遍认为这是袁天罡的墓地。过去,这里还曾建有天罡观。

袁天罡的陵墓坐落在一片宽敞的空地上,四周被两座山峰环抱,恰好位于这两座山峦的中间地带。

邓家河与凤鸣河在西河处汇合,形成绝佳的风水布局。

公元633年,袁天罡在当时已经是个响当当的人物。李世民听说他的名声后,特意把他请到九成宫,让他负责全国的地理风水事务,封他为火山令。

这已经不是他首次离开四川了。

《古今图书集成》中提到了一段关于袁天罡的内容。

唐太宗在位时,有人向他禀报,说西南方向千里之外的地方出现了帝王之气。太宗一听,顿时警觉起来。

唐太宗随即派遣袁天罡前往四川。抵达阆中后,袁天罡发现蟠龙山山势高耸,灵气充沛,灵脉便位于此处。

袁天罡毫不犹豫地在此地劈开石脉,瞬间断口处涌出如血般的红色水流。此后,当地居民便把这个地方命名为锯山垭。

"水流如血"的说法显然不靠谱,但"锯山垭"这个地方至今仍在阆中存在,这足以证明袁天罡确实曾经到过阆中。

公元654年,唐高宗统治时期,著名的风水大师袁天罡再次造访阆中。他被此地的风水格局深深吸引,于是在蟠龙山上修建了一座观象台,用以观测天象变化。

袁选择在此安家后,他的好友、同样在风水界享有盛誉的李淳风也很快来到了阆中。

江河奔流,仿佛延伸至天际之外,山脉的轮廓在云雾中若隐若现,虚实难辨。

袁天罡和李淳风生前常一同游历嘉陵江畔的秀美风光,去世后分别长眠于天宫乡附近。袁天罡的陵墓位于观稼山,而李淳风的安息之地则在五里台山,两处墓地相隔约三公里。

另一种观点认为,其位置应在河南境内。

袁天罡的墓地位于东灰营村后岗岭的顶端,整个墓地的周长大致为59尺。

墓室的墙壁全部采用青砖堆砌而成,内部设有一个水池,池水中隐藏着尖锐的钢锥。

据传,李家坡的李某曾参与盗墓活动,与同伙一起挖开古墓,盗取了包括金冠、金剑在内的20多件金银制品。

他们发现葛穴顶上挂着一把锋利的剑,两个人拿着刀试图割断吊剑的绳子,结果不小心掉进水里淹死了。

同伴们打捞起他们的遗体时,发现尸体已经被水池中的金属尖刺严重损毁。

自此之后,虽然所有人都清楚墓中藏有珍贵宝物,却无人再有胆量前去盗掘。

袁天罡的墓位于山顶,要在这样的高地挖一个深不见底的水池,以当时的建筑水平和技术手段来看,几乎是不可能完成的任务。所以,关于这个传说的真实性也就值得怀疑了。

墓中悬挂宝剑的设计,很可能是一种防盗措施。墓主人通过这种方式,对试图闯入的盗墓者进行威慑和惩罚。这种机关布置,体现了古代墓葬防盗手段的巧妙与实用性。

关于袁天罡的墓葬位置,众说纷纭,没有定论。他之所以显得如此神秘,与其特殊的身份背景密不可分。袁天罡作为唐代著名的相士和天文学家,在历史上留下了诸多传奇故事,这使得他的生平事迹充满了神秘色彩。人们对他墓葬的,很大程度上源于他生前所展现的非凡才能和预言能力。这种神秘感让后世对他的墓葬产生了诸多猜测和传说,但至今仍无确凿证据能确定其确切位置。

【神秘术士】

袁天罡是唐朝时期一位极具传奇色彩的人物。

《喻世明言》第五卷“穷马周遭际卖槌妪”中提到,相术大师袁天罡有天在街上遇到一位开粮店的寡妇王媪。他仔细观察后不禁感慨:“这位妇人面容圆润,嘴唇鲜艳,声音洪亮,眼神清澈,鼻梁挺拔,这些都是显贵的征兆。她将来必定能成为高官夫人,怎么会在这儿过着平凡的生活呢?”

王媪后来遇到了家境贫寒的马周,觉得他“前途无量,应该找个好靠山,往上爬”,于是把他推荐给了中郎将常何。

马替常何起草了一份奏折,这份奏折得到了皇帝的青睐。由于表现突出,马被授予官职,并逐步晋升,最终担任了吏部尚书一职。

马周娶了王媪,她也因此成为了一品夫人。

关于袁天罡的种种传闻数不胜数,这些故事都在彰显他非同寻常的一面。无论是预测未来还是洞察天机,他的事迹都充满了神秘色彩。民间流传的各类传说,无不印证了袁天罡在人们心目中超凡脱俗的形象。这些故事经过代代相传,愈发凸显了他在历史上的特殊地位。可以说,正是这些流传甚广的传说,塑造了袁天罡作为传奇人物的独特魅力。

在公元600年左右,袁天罡在益州出生。

袁达在梁朝担任过重要官职,是家族中的显赫人物。他的儿子袁嵩在北周时期担任蒲阳和蒲江两郡的太守,同时还被授予车骑将军的职位。这两代人在各自的时代都取得了显著的成就,为家族积累了声望和地位。

袁天罡的父亲袁玑曾在梁州担任司仓一职,不过这个职位并不显赫,只是基层官员中的一员。司仓主要负责管理仓库物资,职权有限,算不上重要岗位。袁玑虽为官员,但地位并不高,属于朝廷中较为普通的文职官员。

袁天罡的叔叔袁守成在当地以精通占卜和预测闻名。袁天罡从小失去双亲,便跟随叔叔生活,并在其指导下学习。凭借自身的努力和勤奋,他最终掌握了高深的技艺。

随后,他又师从名医兼道士孙思邈,钻研医术和易经,最终在隋末唐初时期,成为一位赫赫有名的相术与风水专家。

隋朝时期,袁天罡在洛阳城内租了一间住所,靠给人算命和占卜维持生计。

在那个时候,李世民遇到了三个在隋朝末年因为政治原因被降职的官员:杜淹、王理和韦挺。李世民不仅与他们建立了联系,还亲自为他们进行了面相分析。

他预测这三位未来都将成就非凡,但同时也指出他们日后会遭遇降职,不过最终大家还会重逢。

事情的发展完全印证了这个卦象的预测。

袁天罡的传奇经历中,还有一个广为流传的典故。他曾经准确预言了武则天未来的显赫地位。这个著名的故事展现了袁天罡非凡的相术才能,他仅仅通过观察武则天的面相,就断定她日后必定大富大贵,地位尊崇。这个预言最终应验,成为历史上一个重要的预言案例。这个故事不仅体现了袁天罡的过人本领,也为后世留下了关于武则天早年经历的珍贵记载。

公元624年,时任利州都督的武士彟费尽心思邀请了当时名声显赫的相术大师袁天罡到家中做客。他这么做的主要目的,是想让袁天罡给全家人看相,预测未来的运势。

袁天罡应邀来到都督府,武士彟立即安排他与夫人见面。袁天罡仔细观察后,肯定地表示,这位夫人将来必定会生下显赫的后代。

武士彟听完袁天罡的话,心里乐开了花,赶紧把几个孩子叫出来让他看看。他让儿子元庆、元爽和女儿武顺都站到袁天罡面前,请这位相术大师给他们看看面相。

袁天罡仔细观察后,告诉武士彟,元庆和元爽这两位兄弟在官场上会一路顺风顺水,未来有望升到三品高位,前景非常光明。

袁天罡谈到武顺时,显得有些迟疑。他预测她将来会非常富有,地位显赫,但这对她的丈夫可能不太有利。

武顺的运势确实不错,作为武则天的亲姐姐,她后来被封为韩国夫人,享受着极高的地位和丰厚的财富。然而,她的丈夫去世得早,使得她年纪轻轻就成了一个富有但孤独的寡妇。

武士彟抱着一个婴儿,那孩子穿着男孩的衣服,其实是华姑,也就是后来的武则天。他请袁天罡给这个婴儿看相。

袁天罡仔细观察了这个孩子,发现她的脖子与普通人不同,心中大为震惊。他对武士彟说,这孩子有着伏羲的面相,眼睛如龙,脖子似凤,命格极为尊贵。若是个女孩,将来必能成为天下的统治者。

女性成为国家最高统治者,这在当时被视为极其隐秘且危险的事情。武士彟对此心存疑虑,既不敢完全相信,也不敢彻底否定。这种局面让他陷入了两难,既担心泄露天机招致祸患,又害怕忽视可能的重要信息。

他对此事守口如瓶,连袁天罡都没透露过自己观察的对象其实是个女孩。

袁天罡居住在偏远的巴蜀地区,但他的相术名声早已传遍四方,连长安城中的权贵阶层也对他的技艺有所了解。

唐太宗李世民刚登基那会儿,袁天罡的看相本事就传得沸沸扬扬。当时不少文人墨客都听说过他,还有人专门写诗夸赞他这门绝活。

在白居易的《长恨歌》里提到的“临邛道士”和“鸿都客”,其实指的就是唐朝著名的道士袁天罡。袁天罡在当时被誉为“天下第一道士”,他的名声和影响力在唐代非常显著。白居易通过这两个称呼,巧妙地引用了袁天罡的形象,以此来增强诗歌的历史深度和神秘感。袁天罡不仅在道教中有着重要地位,他的预言和占卜能力也广为流传,这使得他在文学作品中的出现更具有象征意义。通过这样的引用,白居易成功地将历史人物与诗歌情感融合,使得《长恨歌》不仅仅是一首表达个人情感的作品,更是一幅描绘唐代社会风貌的画卷。

在唐太宗统治的第六年,贞观年间,朝廷中的高官们向皇帝提及了一位名叫袁天罡的风水大师,称赞他相术非凡。得知此事后,唐太宗立即发出命令,要求袁天罡从四川赶往长安,亲自面见皇帝。

唐太宗在九成宫的显德殿接见了袁天罡,并让他在那里为张行成、马周等贞观时期的重要官员相面。

袁天罡为张、马二人所做的预言无一不准,唐太宗对他的占卜技艺感到十分惊讶,赞叹其高深莫测。太宗询问袁天罡:“古时有君平这样的人物,如今我得到了你,你觉得相比如何?”

严君平是西汉时期备受推崇的占卜与风水专家。

袁天罡告诉唐太宗,他自认为比严君平更厉害。

随后,唐太宗又指派他为中书舍人岑文本进行面相分析。

袁天罡分析岑文本的前程,指出他凭借文采出众,再加上面相显示有官运,因此仕途上还有上升空间。

但要是他真能当上三品大员,那可能反倒会折寿。

岑文本的最终命运印证了袁天罡的预言,尽管他官至中书令,却未能长久享受高位,不久便离世。

袁天罡最让人津津乐道的相面故事,发生在武则天当政时的宰相李峤身上。

李母得知袁天罡精通相术,便带着儿子前去拜访,请他给孩子看相。

袁天罡直言不讳,他惋惜地表示,李峤虽然相貌堂堂,但命运多舛,恐怕活不过三十岁。

袁天罡的话一出口,全家人的心都沉了下去。他们原本对李峤抱有很大期望,没想到他却活不到三十岁。李峤的母亲更是悲痛欲绝,难以接受这个残酷的现实。

没过多久,她心里还是放不下这件事,便再次把袁天罡请来,让他给李峤看看面相。

尽管李母费尽心思款待袁天罡,言辞恳切,但袁天罡依然坚持自己的观点,毫不动摇。

夜幕降临,李母特意将李峤和袁天罡安排在同一张床上,希望借助袁天罡的力量为儿子祛除不祥之气。

袁天罡并未推辞,但随后发生了一件奇异的事情。深夜时分,他醒来时发现无法听到李峤的任何呼吸声。

他感到非常惊讶,便伸手去探李峤的鼻息,结果发现李峤已经停止了呼吸。

袁天罡心里一惊,怀疑自己是不是算错了。李峤真的活不过三十岁就要离世了吗?

袁天罡仔细观察后,发现李峤竟然是通过耳朵进行呼吸的。

袁天罡立刻激动地喊道:“总算弄明白了。”

马上去给李母祝贺。

李峤的呼吸方式与众不同,模仿乌龟的呼吸模式,这种特点被认为预示着长寿。

袁天罡对李母表示祝贺,预言李峤未来必将大富大贵,但提醒她要警惕,避免过度挥霍。

在武则天掌权期间,李峤最终被任命为朝廷的首席大臣。

武则天得知一位重臣长期使用简陋的粗布帐子,认为这与国家体面不符,于是下令赏赐他华丽的绣罗帐。

李峤躺在华丽的绣花床帐里,整夜辗转反侧,难以入眠,仿佛身体出了毛病。后来他记起袁天罡曾经提醒过他的话,便换回了原先使用的普通床帐,这才恢复了正常的睡眠状态。

另一次,李峤奉命前往宣州负责银矿事务,没过多久便传来他突然去世的消息,朝中众人对此感到十分震惊。

事实证明,李峤不仅平安无事,还三次出任宰相,达到了人臣的顶峰。这一结果充分展示了袁天罡相术的高超和准确。

袁天罡最为人津津乐道的奇事,莫过于他参与创作的《推背图》。这部预言典籍堪称中国古代最为神秘的著作之一,流传至今仍引发无数讨论与猜测。据传袁天罡与李淳风合作,以图文并茂的方式预言了后世诸多重大事件,其准确性令人称奇。这部作品之所以得名《推背图》,源于一个有趣的说法:当两人推算至千年之后的未来时,李淳风仍欲继续,袁天罡便推其背示意停止,故而得名。这部典籍以其独特的预言方式和神秘色彩,成为中国预言文化中的重要篇章,至今仍被后人研究解读。

《宋史·艺文志》中记载了一卷名为《推背图》的书籍,但并未注明作者身份。

据传唐朝时期的占卜大师袁天罡和李淳风共同绘制了一套预示未来朝代更迭的图谶,当他们完成到第六十幅图时,袁天罡用手轻推李淳风的背部,示意他停止继续绘制。

可能是为了保守某些重要的秘密。

《推背图》以预言千年后的世事为特点,其内容极具煽动性,吸引大众注意。这本书采用五言和七言的诗句形式,朗朗上口,便于记忆,因此传播迅速且广泛。其独特的文学风格和神秘色彩,使得它在民间流传甚广,成为讨论和研究的焦点。通过这种方式,《推背图》不仅影响了当时的文化氛围,也对后世的历史观念产生了一定的影响。

宋太祖登基后,立即下令查禁预言类书籍。然而,《推背图》已流传数百年,民间藏本众多,难以彻底禁绝。为此,朝廷采取变通措施:收集旧版《推背图》,打乱其原有顺序,并增添新内容,使流传的版本真假难辨。

这张图后来在老百姓中间就再也没出现过。

进入清朝中期,《推背图》再度成为热门话题。这本古老的预言书籍重新引起人们的广泛,许多人开始研究和讨论其中的内容。尽管朝廷对此类书籍有所限制,但民间对《推背图》的兴趣却持续升温。这种现象反映了当时社会对神秘学和未来预测的浓厚兴趣,也表明《推背图》在历史长河中始终保持着其独特的吸引力。

中山大学图书馆的善本室收藏了一本清代手抄的《推背图》,共包含六十幅图画,每幅图都配有相应的谶语和颂词。

从第一幅画到第三十九幅,展示了唐代到清代的重要历史事件,每一幅都精准地反映了当时的真实情况。特别是第三十八幅,画中有一人手持斧头,周围环绕着八面旗帜。

诗中写道:“一位贤明君主稳坐中原,治理国家无需依赖武力。当钟声响起,群臣齐心协力,拥戴他登上皇位。”

这幅图中的八面旗帜,代表的是清朝的八旗制度,诗句意在表明清朝的皇帝是受命于天的正统君主。

第三十九幅画中,一位身穿金色盔甲的将军手持利剑,正愤怒地砍向一个倒在地上的敌人。

诗里说:“穿着五彩斑斓的衣服,老鼠却无情地捣乱。还没走上王清的路,突然就丢了性命,天意难违。”

这首作品描绘了清朝时期政府镇压农民起义的场景。它反映了当时社会动荡和农民反抗的历史背景,展现了清朝政权对起义运动的强力镇压。诗中可能暗示了农民起义的原因、过程以及最终被镇压的结局,体现了那个时代社会矛盾尖锐、阶级冲突激烈的历史特点。作品通过文学形式记录了清朝统治下农民反抗与政府镇压的历史事件,为后人了解这一时期的政治社会状况提供了文学视角。

从第四十幅画开始,后面的内容就让人摸不着头脑了。

民国初期,市面上流传的《推背图》版本在图画和诗文方面都发生了显著变化。

这首诗里出现了“太平”和“洪水滔天苗不秀”这样的词句,显然是在暗指洪秀全和他领导的太平天国运动。作者通过这种隐喻的方式,巧妙地将历史事件融入诗中,让读者一读就能联想到那段动荡的历史。

从这一点可以看出,《推背图》并非一成不变,而是经历了多次改动。有人出于特定目的,比如政治需求或迷信传播,对这部作品进行了修改,使其更符合他们的意图。这种改动使得《推背图》的内容在不同时期被赋予了不同的含义,反映了人们对其的利用和解读。

袁天罡这位古代风水大师,确实有着非凡的本领。他在堪舆学领域的造诣深厚,凭借独特的见解和精准的预测能力,在当时赢得了广泛的认可。其风水理论和实践成就,至今仍为后人所称道,足以证明他在这一领域的卓越贡献。

【历史与传说】

袁天罡以看风水为业,这种涉及超自然现象的职业往往会引发各种神秘故事。

袁天罡在历史上确有其人,他的相面技能虽然被后人夸大了,但其中也有可信之处。根据史书记载,他曾在隋朝担任盐官令,后来在唐朝又被任命为四川火井县的县令。这些官职的记载证实了他在当时的政治体系中占有一定地位。