1945年2月。

在克里米亚北部的雅尔塔宫殿中,一场重要会议即将拉开帷幕。随着战火的平息,这座历史悠久的建筑内正聚集着来自各国的代表,准备就战后世界秩序展开讨论。雅尔塔会议作为二战后期最具影响力的国际会议之一,吸引了全球目光。这座位于黑海之滨的宫殿,见证了历史性时刻的到来。与会各方将在此商定战后国际格局,为即将到来的和平时代奠定基础。这次会议不仅关乎战争结束后的世界格局,更将对未来的国际关系产生深远影响。

没过多久,三位男子出现在众人面前,他们的名字将永远铭刻在史册中:罗斯福、丘吉尔和斯大林。

二战末期,随着战局逐渐明朗,世界主要大国在雅尔塔展开激烈讨论,最终确立了一套全新的国际秩序框架。然而,就在这一全球格局重塑的过程中,日本却悄然陷入了前所未有的困境,一场影响深远的危机正悄然降临。

二战后,全球格局因雅尔塔体系的形成发生重大变化。1945年,美、英、苏三国领导人在克里米亚的雅尔塔举行会议,确立了战后世界新秩序。这个体系的核心是联合国安理会常任理事国制度,赋予美、苏、英、法、中五国否决权,以确保大国在重大国际事务中的主导地位。同时,会议还就战后欧洲势力范围划分达成协议,东欧被纳入苏联势力范围,西欧则受美国影响。这一安排虽然暂时维持了国际稳定,但也埋下了东西方对立的隐患。雅尔塔体系奠定了战后世界格局的基础,其影响一直延续到冷战结束,甚至对当今国际关系仍产生深远影响。

20世纪40年代中,人类历史上最惨烈的战争接近尾声。

就像故事结局时,英雄们拼尽全力战胜了敌人。但现实中,他们的旅程并未结束。比起团结一致击败对手,创造一个全新的秩序往往更具挑战性。

随着战火平息,人们放下了武器,开始认真思考:我们应该构建一个什么样的未来社会?这场战争让人们意识到,仅仅结束冲突是不够的,更重要的是如何建立一个持久和平、公平正义的新秩序。在这个历史转折点上,全世界都在探索新的发展道路,思考如何避免重蹈覆辙,创造一个更加美好的世界。

在战后格局中,秩序无疑成为了核心议题。掌握这一秩序主导权的,正是即将取得胜利的三个主要国家:英国、美国和苏联。作为曾经的全球霸主,英国虽然实力有所衰退,但其影响力依然不容小觑。与此同时,美国和苏联作为新兴的超级大国,正蓄势待发,准备从英国手中接过世界领导者的重任。

在这样的形势下,雅尔塔会议正式拉开帷幕。

在人类发展的关键节点上,三位重量级人物——罗斯福、丘吉尔和斯大林举行了具有划时代意义的会晤。这次会议的核心议题,聚焦于全球格局的重塑与未来秩序的构建。三位领导人共同商讨了战后世界的新蓝图,其讨论内容直接关系到国际关系的走向与全球格局的调整。这次会晤不仅是二战期间最重要的外交活动之一,更为战后世界体系的建立奠定了重要基础。

秩序和利益其实是同一回事,简单来说,这次会议就是一场利益分配的博弈。

会议期间,各方就德国、波兰以及远东地区的局势进行了深入探讨,同时提及了未来联合国的构想。最终,三国代表签署了《雅尔塔协议》,标志着雅尔塔体系的形成,这一体系在战后多年内对国际格局产生了深远影响。

该体系包含四大组成部分,其中两部分与德国和日本存在直接联系。

在会议召开之际,德国和日本虽然还在战场上负隅顽抗,但他们的失败已经无法逆转。战争的天平早已倾斜,这两个轴心国的命运已成定局。

作为二战的主要发动国和最终战败国,日本和德国必须承担相应的历史责任并接受应有的惩处。这场全球性冲突的始作俑者,其侵略行径给世界带来了深重灾难,理应为自己的行为付出代价。国际社会有责任对这两个国家的战争罪行进行公正的审判,以维护历史的正义和世界的和平。

击败德国和日本,为雅尔塔体系的建立打下了根基。然而,对战胜国来说,仅仅取得军事胜利是不够的。他们还需要彻底根除法西斯主义和军国主义的思想。这些极端意识形态被视为导致战争的根源,必须从源头上铲除,以防止未来再次引发全球冲突。因此,在构建新的国际秩序时,战胜国不仅地缘政治格局的重塑,更致力于消除这些危险的思想体系,确保世界走向和平与稳定。

作为雅尔塔体系的关键组成部分,殖民地托管制度标志着殖民主义走向终结。该体系要求各殖民国家逐步退出其海外领地,赋予被统治民族自主权。在这一过程中,德国和日本首当其冲,成为首批被剥夺殖民地的国家。

在战后安排中,美苏英三大国对领土边界进行了重新划分。他们调整了曾被轴心国控制的区域,重新划分势力范围,为战后国际秩序奠定基础。这一举措实质上是根据各自利益需求,对全球力量版图进行重新布局,为即将形成的两极格局做好铺垫。通过领土划分和势力范围的重组,三大国确立了各自在新的世界体系中的战略地位,为冷战的到来埋下伏笔。

联合国的架构逐步完善,其运作机制中引入了体现当代政治理念的"大国一致"规则,这一原则成为国际关系中的重要标志。

联合国安理会常任理事国的构想最初成型时,除了美国、苏联和英国这三个核心国家外,中国和法国也被纳入了这一重要决策机构的创始成员名单。这五个国家因其在二战期间的特殊地位和影响力,共同构成了国际安全体系的核心支柱。这种安排不仅体现了当时全球政治格局的现实,也为战后国际秩序的建立奠定了重要基础。

二战落下帷幕后,全球政治格局在雅尔塔会议确立的框架下重新洗牌。对于日本而言,这一体系的形成标志着其命运的重大转折。随着国际秩序的重新调整,日本进入了一个充满挑战的时期,面临着前所未有的困境与变革。这个曾经的军事强国不得不在新的国际环境中重新定位,开始漫长的重建与转型之路。

日本正深陷困境,苦不堪言。经济长期停滞,社会老龄化加剧,年轻人就业压力巨大,这些难题让日本陷入前所未有的危机。政府虽然尝试多种措施,但效果有限,民众对未来充满担忧。面对全球竞争的加剧和内部问题的累积,日本正经历一场严峻的考验。

雅尔塔体系对日本而言,就像一道无法摆脱的枷锁,紧紧束缚着它的发展。这个体系让日本在长达五十年的时间里,始终处于被压制的状态,无法挣脱束缚,难以重获自由。尽管日本多次尝试摆脱困境,但始终未能成功,这种局面一直持续了半个世纪之久。

日本和德国在这个问题上有着明显的差异。

相比其他战败国,日本面临的情况更为严峻。

日本之所以被视为二战的最后罪魁,关键在于他们坚持到最后一刻才被迫投降,甚至还引发了原子弹事件。反观德国,希特勒一死,纳粹体系就迅速崩溃。因此,日本成为了二战末期最后的反派角色。

德国和日本在地理位置上有显著差异。德国位于欧洲大陆,而日本则地处东亚地区。这两个国家分属不同的地理区域,体现了各自独特的地缘政治和文化背景。尽管两国在历史、经济等方面都有重要影响力,但地理位置的不同决定了它们在区域事务中的角色和定位有所区别。

二战落幕,美国一跃成为全球头号强国。由于历史渊源,美国与欧洲之间有着千丝万缕的联系,这种特殊关系无需多言。而作为西欧的核心国家,德国在欧洲格局中占据着不可替代的重要地位。

此外,美苏冷战的升级使得全球局势更加紧张。为了有效遏制苏联的扩张,美国不得不加强与欧洲国家的合作,尤其是积极争取西德的支持,以此来制衡苏联控制的东德势力。

德国和日本在二战后的发展轨迹截然不同,原因多重复杂。两国在战后处理方式、国际环境以及内部改革等方面存在显著差异,这些因素共同导致了两国截然不同的命运走向。德国通过深刻反思和全面改革,逐步实现了经济复苏和社会重建,而日本则在特定历史条件下,走上了另一条发展道路。这些差异不仅体现在经济层面,也深刻影响了两国的国际地位和未来发展。

雅尔塔体系直接削弱了日本的主权完整性。

从表面看,日本保持着独立国家的身份,但实际上,它已经在美国主导的国际秩序中失去了真正的自主权。这种局面使日本实质上成为了美国的附属国,其外交政策和国家安全战略都深受美国影响。尽管日本仍保留着国家象征和部分决策权,但在关键领域,特别是在军事和经济方面,日本不得不遵循美国的意愿。这种依赖关系让日本在国际事务中难以发挥独立作用,其国家主权在某种程度上已被美国所架空。

德国与美国的关系并非一对一直接对接,而是通过欧洲多边框架间接展开。这种互动模式使得美国对德国的影响力相对减弱。德国作为欧盟成员国之一,在与美国打交道时,往往依托欧洲集体力量,这在一定程度上缓冲了美国单方面施加的影响。这种多边互动机制,既维护了德国自身的利益,也确保了欧洲整体立场的统一性,从而有效稀释了美国的直接冲击。

根据雅尔塔协议的规定,为防止日本军国主义复苏,其军事力量被严格限制为自卫性质。这一安排导致日本军事体系发生根本性改变,实质上失去了独立军事主权。在此背景下,日本不得不依赖美国,成为其在亚洲战略布局中的重要组成部分。这种依附关系使日本在军事和外交上受到美国的深刻影响,成为美国在亚太地区的重要盟友和战略支点。

这种政治上的分裂,直接导致了经济层面的连锁反应。

第二次世界大战结束后,日本经济并未陷入长期低迷,反而在美国的扶持下迅速恢复,并进入了一个繁荣的黄金时期。然而,这种表面上的繁荣之下,却隐藏着诸多问题和潜在危机。

美国援助日本并非出于善意,而是有明确的战略目的。美国希望将日本打造成一把锋利的武器,用以遏制苏联在东亚地区的势力扩张。通过扶持日本,美国试图在东亚地区建立一个强有力的屏障,阻止苏联影响力的进一步渗透。

美日之间的经济联系,可谓是成也萧何败也萧何。美国既能扶持日本,助其创造经济腾飞的奇迹,自然也有本事让日本从巅峰跌落,重回低谷。这种关系的本质,充分印证了“盛极必衰”的道理。美国作为主导者,掌握着对日本经济命运的绝对控制权,既能将其推上神坛,也能将其拉下深渊。

上世纪80年代,日本经济迅猛发展,尤其在半导体等行业展现出超越美国的潜力。面对这一局面,美国迅速采取行动,通过多种策略遏制日本高科技产业的崛起。这一系列举措不仅有效压制了日本的发展势头,还引发了一系列深远的影响。

日本经济随后遭遇剧烈波动,泡沫经济全面崩溃,整个国家陷入空前的迷茫与困境。这一系列危机,实质上是雅尔塔体系遗留的深层影响。

近五十年来,日本一直处于被全面压制的状态,其处境之艰难可想而知。即便在1990年代初期,随着苏联的瓦解和雅尔塔体系的崩溃,这种压制性的影响力依然持续存在,未曾减弱。

当前国际格局正朝着多极化方向加速演变,美国的全球主导地位面临严峻挑战。然而,即便在这样的大背景下,美国对日本的影响力依然根深蒂固,渗透至政治、经济等多个层面。这种长期形成的特殊关系,已经成为两国互动的基本特征,即便在权力格局变迁的今天,也未见明显松动。从历史渊源到现实利益,美国对日本的掌控力依然显著,这种深刻的影响并未因国际格局的变化而减弱。

日本长期以来已经形成了一种对美国言听计从、无法摆脱其控制的固定模式。这种状况充分体现了雅尔塔体系在全球格局中的深远影响和强大支配力。从战后至今,日本在政治、军事等关键领域始终难以摆脱美国的掌控,这种依赖关系已经根深蒂固,成为其外交政策的基本特征。雅尔塔会议所确立的国际秩序,不仅塑造了二战后的世界格局,更在某种程度上决定了日本的国家发展轨迹。这种格局至今仍在影响着日本的外交走向,使其在国际事务中始终难以完全独立自主。

然而,有一个国家仅用三年就突破了雅尔塔体系的限制,这个国家就是中国。那么,中国采取了哪些措施?为何它能够成为例外呢?

悄然抗争:中国的崛起之路中国的发展历程并非一帆风顺,而是经历了无数次的挑战与突破。在过去的几十年里,这个国家通过不懈努力,逐渐从落后走向强大。面对外部压力和内部困难,中国人民选择了默默奋斗,而非高声呐喊。这种无声的反抗体现在各个领域:经济上,中国从依赖进口转向自主创新;科技上,从模仿追随到引领潮流;文化上,从被动接受到主动输出。每一步都凝聚着智慧和汗水,每一次进步都来之不易。这种坚韧不拔的精神,正是中国能够实现历史性跨越的关键所在。如今,中国已成为世界舞台上的重要力量,但依然保持着谦逊的姿态,继续在发展的道路上稳步前行。

必须指出,虽然中国在二战中也是战胜国之一,但雅尔塔体系给中国带来的影响并非全是正面的。这个体系就像一枚硬币,有着正反两面,它被投掷在历史的长河中,留下了复杂的印记。

雅尔塔会议在确立中国作为世界大国的同时,也对中国的主权造成了损害。根据会议决议,中国将收回东北地区、台湾和澎湖群岛的主权。然而,在涉及香港和澳门的问题上,为了保障英国的利益,雅尔塔会议却选择了回避,未作出任何明确表态。

外蒙古的独立状态已无法改变,苏联沿袭了俄国的扩张策略,取得了库页岛南部的主权,同时要求中国继续将旅顺港租借给苏联作为其海军基地。苏联通过这些举措,巩固了其在远东地区的战略利益。

雅尔塔会议虽然看似解决了当时的国际争端,但实际上为中国日后的发展制造了许多潜在问题。这次会议表面上达成了和平协议,可暗地里却给中国留下了不少麻烦。从长远来看,雅尔塔体系不仅没有真正解决问题,反而为中国未来的道路设置了障碍。这种表面上的和解,实际上为中国的发展埋下了诸多隐患,影响了后续的进程。

根据雅尔塔会议达成的协议,美国承诺继续扶持国民党政权,以维持蒋介石的领导地位。基于这一支持,蒋介石迅速挑起国共内战,企图借助美国的军事力量彻底击败共产党。如果这一战略得以成功实施,中国极有可能步日本后尘,成为美国的附庸国。

然而,美国方面完全没料到,国民党在国共内战中会遭遇失败。这一结果出乎他们的意料,因为之前他们一直对国民党抱有期望,认为其能够掌控局势。但最终,国民党在内战中失利,彻底改变了中国的政治格局。美国的战略布局也因此受到重大影响,不得不重新审视其在中国乃至亚洲的政策。这一历史事件不仅标志着国民党统治的终结,也为新中国的成立铺平了道路。

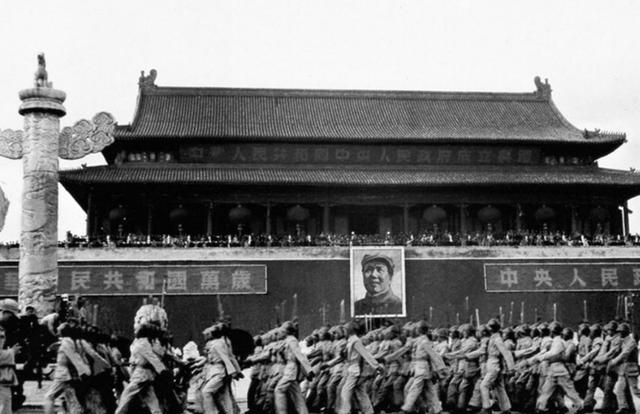

中国共产党以强有力的姿态登上历史舞台,成为推动中国摆脱雅尔塔体系限制的重要力量。这一进程标志着中国在国际格局中开始发挥自主作用,逐步改变战后世界秩序对中国的制约。通过积极的外交政策和内部发展,中国在雅尔塔体系框架下找到了突破点,为后续的独立自主发展奠定了基础。这一转变不仅体现了中国共产党在国家建设中的关键作用,也展现了中国在国际事务中寻求更大话语权的决心。

那时,不仅仅是美国有意支持国民党,苏联的对华策略也随着雅尔塔协议的签署出现了新的变化。

在特定领域,苏联以社会主义阵营领袖的身份支持中国共产党,但在全局层面,它却与蒋介石政权签署了友好合作协议。这种看似矛盾的做法反映了苏联在国际关系中的复杂立场。一方面,苏联在意识形态上倾向于支持中共,体现了社会主义国家间的团结;另一方面,它又与国民党政府建立正式外交关系,显示了其现实主义的政治考量。这种双重态度不仅体现了苏联在国际事务中的平衡策略,也揭示了冷战初期大国博弈的复杂性。

虽然美国和苏联在冷战时期是竞争对手,但在雅尔塔体系的框架下,两国实际上有着共同的战略目标。换句话说,苏联对国民党的态度并非出于支持,而是为了确保雅尔塔体系的稳定和自身利益的最大化。

在美苏两大强权的战略规划中,双方的所有冲突都应在雅尔塔协议所确立的国际秩序内解决。保持这一体系的稳定,意味着全球将持续处于两个超级大国主导的格局之中。通过这种方式,美国与苏联才能稳固其全球主导地位。

中国共产党的成功,打破了美国和苏联的战略布局。

在美苏争霸的格局之外,一种新的国际发展模式逐渐形成。这种模式强调国家主权和自主发展,不再依赖于超级大国的保护或控制。这种独立自主的路线为各国提供了一种替代选择,使得世界格局呈现出更加多元化的态势。各国开始探索符合自身国情的发展道路,摆脱了必须选边站队的困境。这种趋势标志着国际关系进入了一个新的阶段,为世界政治经济秩序带来了新的可能性。

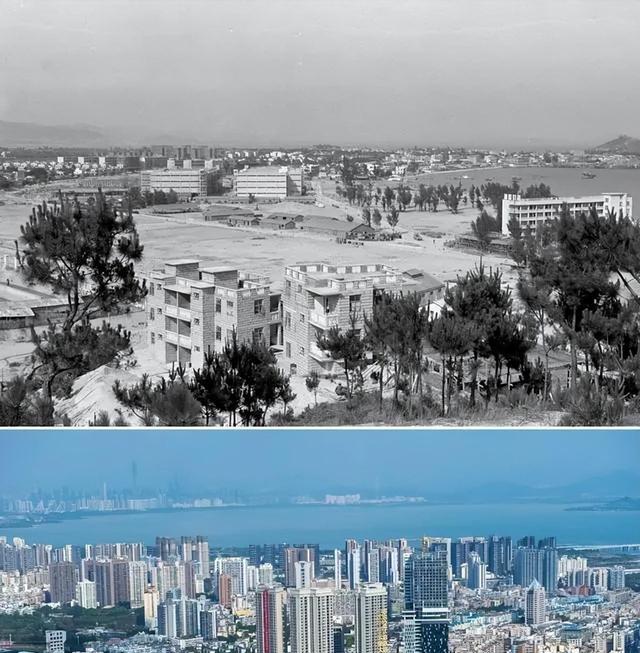

上世纪80年代,中国在经历一系列挑战后,果断开启了改革开放的新篇章。这一重大决策不仅推动了国内经济的快速发展,也对二战后的国际秩序——雅尔塔体系产生了深远影响。中国的崛起,无疑给这一体系带来了新的变数和冲击。

在新时期的中国,我们正以自己的方式探索前进道路。国家的发展成就,完全依靠全体人民的共同努力和不懈拼搏。

美国难以像对待日本那样对中国实施全面封锁和限制。两国经济深度交织,中国在全球供应链中占据关键位置,这使得美国无法轻易采取类似措施。此外,中国的市场规模和自主创新能力也使其具备更强的抗压能力,不同于日本当年的处境。因此,美国对华策略不得不更加谨慎和灵活,难以复制过去对日本的全面遏制模式。

自制度确立至中华人民共和国成立,仅历时三载,中国便以卓越的表现,有力地回应了那些自诩为强国的质疑。这一过程中,中国不仅迅速巩固了自身的社会结构,更在国际舞台上展现了不容小觑的实力。这种快速而有效的转型,不仅彰显了中国领导层的决策智慧,也反映了全体国民的团结与努力。通过这一系列成就,中国成功地向世界证明了其作为一个独立、自主国家的地位,彻底改变了外界对中国潜力的看法。

雅尔塔会议确立的全球格局对二战后世界产生了深远影响。各国对这一体系采取了不同态度:部分国家坚决维护其框架,另一些则被动接受,还有少数试图突破其限制。在这种复杂局势下,国际关系呈现出错综复杂的态势,共同塑造了现代国际政治的基本面貌。各国在雅尔塔体系下的选择与行动,深刻影响了战后世界的发展轨迹,成为现代国际关系史中的重要组成部分。