在封建时期,社会阶层依“士农工商”划分为四个等级。确切而言,于“民”这一范畴内,仅涵盖农、工、商阶层。“士”这一群体实则处于官与民的过渡区间,凭借其特殊地位,能够获取国家赋予的特定权益。

【首先是政治待遇】

在明清时期,“举、贡、生员”三类人员被主要纳入“士”的范畴。其中,举人作为科甲中级功名获得者,拥有了入仕资格。当举人通过朝廷铨选正式步入仕途,便意味着其脱离“士”的领域,转而进入“绅”的阶层。

同理,贡生于国子监修业期满,若能凭借卓越学业成绩通过朝考,进而踏入仕途,便归属于绅阶层。相较之下,生员入仕则颇具难度。尤其是自清中期以降,鲜见以生员身份成功入仕者。

由此可推断,“士”这一称谓实则仍指代“学子”。从法律层面而言,国家对学子权益予以保障。具体体现为,若士对普通民众恶语相向,仅施以笞刑十下;反之,普通民众若对士子出言不逊,则需承受杖刑六十。于诉讼过程中,普通民众不得直接要求绅士出庭作证。生员若有轻微过错,由府州县的教官予以惩处;若犯下严重过错,亦须先由该省学政取消其学籍,而后再移交官府依法定罪。

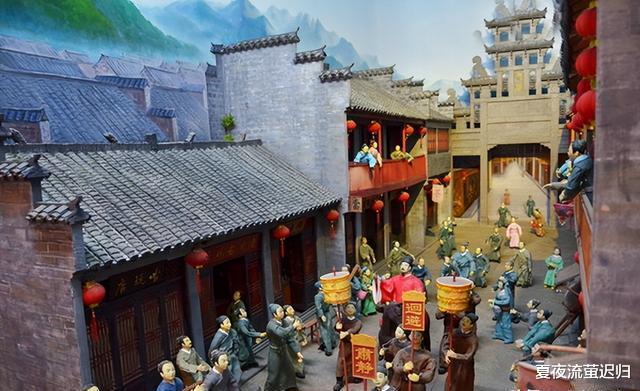

于社交往来场景之中,地方官吏对士人阶层颇为看重。彼时,举人或生员在与地方官员会面之际,无需如普通民众那般行叩拜大礼,仅行作揖之礼即可。

在古代社会的治理体系中,绅士阶层扮演着维系地方统治的关键角色。这一群体具有举足轻重的地位,以至于官府在行事时需谨小慎微,极力避免与之发生冲突,正如史料所云 “为官者不可得罪地方巨室”,深刻反映出绅士阶层在地方治理架构中的重要性,及其对官府施政行为的潜在约束。

此外,士之身份于社会生活诸多层面皆有所体现。以科举相关情形为例,生员若溘然长逝,其牌位之上可书“赠登仕郎”之语;而参加生员考试却未获生员功名之童生,亦能采用“待赠登仕郎”之表述。

换言之,童生虽未获致科举功名,然朝廷对其身份地位予以认可,其所处地位趋近于“士”阶层。

【其次是礼制待遇】

在封建体制下,等级观念森严,于中国传统礼制范畴内,服饰常被视作标识身份地位的关键要素,此乃以衣冠辨人身份之体现。明代初期,诸如孺士、生员及监生群体,皆统一佩戴四方平定巾,在这一服饰特征上,与官府中的胥吏并无差异。

其后,朝廷鉴于士子服饰与胥吏服饰并无显著差异,难以彰显其独特身份地位,遂对士子服饰予以改良,构建起一套独具特色的穿戴标识体系。至清代,在各类服饰元素中,顶戴成为彰显等级的关键要素。彼时,除针对品官的规制外,朝廷还颁布一系列相关制度,旨在提升士子阶层的社会地位。

根据既定规制,在顶戴配饰方面,举人、贡生及监生之冠饰,以嵌金雀为点缀,生员则以嵌银雀装饰。就顶戴质地而言,举人顶戴采用素金材质,其规格等同于文职七品官员;贡生顶戴规格与文职八品官员相当;监生和生员的顶戴皆为素银质地,规格对标文职九品官员。

于清代礼制体系内,“士”作为一身份界定明晰的阶层,与“官”“民”存在显著分野。彼时等级观念明确,如“凡举、贡、生、监谓之士,其他杂项谓之庶”,清晰划分了“士”与其他类别。

在封建等级制度体系下,士阶层除于服饰规制方面遵循特定等级规范外,在婚丧等人生重要仪礼领域,亦享有国家典章所明确赋予的相应待遇。不仅如此,在家庙设立这一体现家族祭祀与传承的关键事务上,士阶层同样遵循着区别于其他阶层的特定规制。

依据既定规制,品官需于居所东侧立庙。具体而言,一品至三品官员的庙宇为五间;四品至七品官员庙宇为三间;八品与九品官员庙宇虽同为三间,然其形制更为狭小。至于士人阶层,应于居所北侧立庙,且庙内另设四室,以奉祀高祖以下四代祖先,其立庙规制与品官之礼相仿。而庶人则仅能在正寝北侧设置神龛,相较于士人,其规制更为简约。

【最后是经济待遇】

明代时期,实行将士并入民籍之制,然于户籍之上,仍特意注明士籍类别。自童子试起始,地方官府便会将士子登记造册,归入“儒籍”。至明晚期,全国生员数量已达五十万之众。此等被编入士籍者,依制可豁免徭役,且能免受基层吏役侵扰,其身份地位由此显著异于常人。

在清代,统治者对士子群体予以高度重视,相继出台诸多举措以维护士子的经济权益。乾隆帝曾颁布诏令,免除学子徭役,旨在使其能够潜心钻研学业。嘉庆帝亦有谕旨称,士子乃民众中的优秀之辈,肩负着国家培育人才的重任,身为学校生员,理应秉持高洁品行、自爱自重,怎可充任官役而自招羞辱?若各州县官员强行押令士子充役,此行为便明显违背既定条例。

在普遍认知里,常有人认为,读书人一旦获取生员这一功名,便能够豁免赋税与徭役。然而,此观点存在偏差。事实上,士群体虽享有赋税与徭役的减免特权,却并非全然免除。

据顺治朝定制,举人、监生及生员可享有赋税与徭役减免之特权,具体为免粮二石,免丁二人。对于人丁稀少之贫寒家庭而言,此减免几近全额;而于人口众多之殷实家族,所免仅为额定赋税徭役之一部分,并未超出既定额度。

清代为激励生员专注于学业钻研,施行相应资助举措,对学业优异的生员赐予廪膳。据非详尽统计,彼时廪生数量通常稳定于约37000人,每位廪生每年获4两补助,总计约14万两。尽管这一数额于国家财政而言,负荷尚轻,然而其产生的效果却颇为显著。

在秉持“万般皆下品,惟有读书高”观念的传统社会语境下,对于平民阶层而言,哪怕仅沾染些许士人的气质,其社会地位便会即刻显著提升。基于此社会现象,民间流传着 “去到考场放个屁,也替祖宗争口气” 这般俗语。虽此俗语表述略显粗俗,然而其中所蕴含的道理却颇为深刻,生动地反映出当时社会对通过科举途径获取士人身份的高度推崇。