法律框架内的姓名权争议

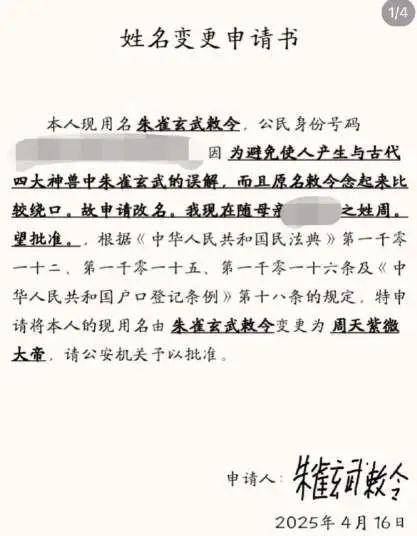

根据《民法典》第1012条,自然人享有依法决定、使用、变更姓名的权利。但全国人大常委会2014年司法解释明确,姓名权行使需遵循社会公德,不得损害公共利益。湖北李义煌律师指出,现行法律未对姓名字数或具体用词设限,但“敕令”“紫微大帝”等涉及宗教符号或传统文化意象的命名,可能触发对“公序良俗”的裁量边界讨论。湖南省户籍系统显示“朱雀玄武敕令”已成功登记,印证当前行政审查的弹性空间。

个性化命名的社会成本

朱先生坦言,现有姓名常被误认为“假证”,实际生活中面临身份核验困扰。这一现象折射出个性化命名与行政系统兼容性之间的矛盾:公安户籍网络需兼容生僻字、特殊组合,而民航、金融等系统往往存在字符限制。此前江西“赵C案”即因字母入名导致二代身份证无法办理,最终经法院调解被迫改名,凸显制度衔接难题。

代际文化冲突与心理影响

80后、90后父母群体中,“王者荣耀”“陆焰之瞳”等标新立异的命名屡见不鲜,既反映流行文化渗透,也暴露代际认知差异。市民朱女士分享幼年被戏称“猪猡美女”的经历,印证非常规姓名可能加剧校园社交压力。社会学者指出,姓名作为个体社会化的首张名片,过度特立独行或使承载者在成长中面临隐性歧视,需权衡个性表达与现实适应性。

行政实践中的审查标准

尽管法律未明文禁止特殊姓名,但地方实操已现规范探索。例如长沙市规定新生儿姓名须采用规范汉字,禁用字母、符号。此类区域性限制与《民法典》原则性条款形成张力,导致各地审批尺度不一。朱先生案例若获批,可能推动姓名登记标准进一步明确;若被拒,则需司法机关对“公序良俗”作出具体阐释。

姓名权作为基本人格权,其边界始终在个体自由与社会共识间动态平衡。此事件不仅考验法律解释的智慧,更促使公众思考:当命名自由撞上文化传统与行政效率时,我们如何在尊重个性与维护社会秩序间找到支点?

为啥一般人没事只能改一次?