“敌人不但吃苦耐劳,而且智勇双全!”这是美军对我志愿军的评价,实际是打出来的、来自敌军的最高褒奖!

朝鲜战争是中美两军首次直接交锋,在这场战争中,我军以陆军步兵以及有限的炮兵为主、在基本没有装甲兵和海空支援力量的情况下,不但以劣势装备顶住了世界上武器装备高度现代化的美军、以及以美军为首的“联合国军”的全力猛烈进攻,还把他们从鸭绿江边重新打回到了三八线以南,这是不容置疑的伟大胜利,更是战争史上的奇迹。

然而两军武器装备差距的悬殊,注定了中国人民志愿军在战场上打得很苦。但是,能赢得战争,并不是仅仅靠着能吃苦就行的。

智勇双全,这才是我们赢得胜利的根本!

所以,当我们为诸如长津湖战役中那些惨烈的苦战热泪盈眶时,也不要忽视了,在这场战争中,我们的战士同样也打出了无数干净利落歼灭敌人的小规模战斗。而大战役的胜利,正是这些小规模战斗的积累。

本文就讲一个战例,40军120师侦察连在第五次战役开始前的一次敌前捕俘战,这是一场堪称教科书级的经典战斗。

本该调后方休整的40军被留下继续参加第五次战役。

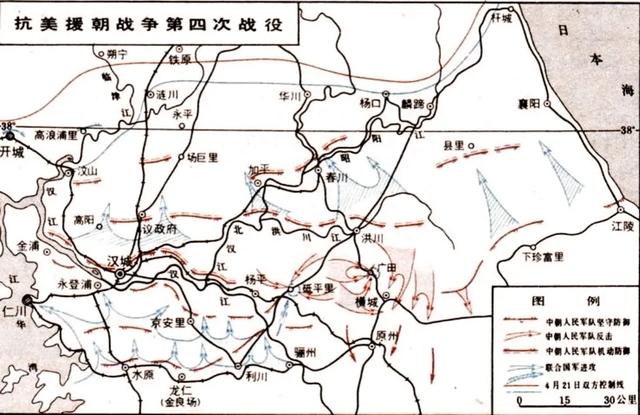

第四次战役示意图

抗美援朝第四次战役扼制了“联合国军”的攻势,把战线稳在了三八线附近地区。

在该次战役中承担了“运动防御”的40军集结在金化地区,得到了一部分兵员与弹药物资的补充。然而自入朝以来,部队一直在不停的连续行军作战,官兵实际已经十分疲劳。而按照惯例,应该要进入一段时期休整了。

4月上旬的一天,40军军部接到志司打来电话,要求军长温玉成和政委立即到志司总部一趟。

“总部首长有什么事不能在电话里讲,一定要让我俩去跑一趟,究竟什么事需要当面谈呢?”

温玉成军长一路上和袁升平政委在猜这事。彭总的严厉是闻名的,批评起人来从不留情面,为此两人都有些紧张。但是40军在前四次战役时都完成了任务,最近也没出什么差错,两位军首长嘀咕着,心想着这次去志司,总不至于是挨一顿批吧?

当天深夜时分,两人才赶到了总部,而彭总也还没有休息,专门在等着他俩。

温军长和袁政委担心的“被批评”没有发生,一直很严肃的彭总和蔼的和他俩握了手,表扬了40军在前四次战役中的英勇,并问温玉成军长:“经过运动防御,部队伤亡怎么样?干部战士情绪怎么样?”

原来,美军在月初再次展开了进攻行动,试图把战线推至三八线以北。为了粉碎敌人的企图,总部决定组织第五次战役。但是我军新入朝的很多部队与美军作战的战场经验尚不足。所以彭总连夜召来40军两位军首长,要当面了解部队情况,能否坚持连续作战,再打一仗然后才休整。

温军长沉吟了一下,回答道:“我们最困难的时期已经过去了。在运动防御阶段,许多连队的步兵班多者只有5到7个人,少的只有3到5个人。现在已经得到相应的补充,部队是疲劳,但士气仍然很高。”

彭总听了很高兴,带着歉意地说道:“你们40军打得很苦,连续战斗半年多,是志愿军坚持战斗时间最长的部队。本来应该调到后面去休整了。可现在敌人很快又要进攻了,新来的三兵团和十九兵团都刚到朝鲜,还缺少与美军作战的经验。为了战斗的胜利,我想留下你们和39军,挑大梁,担重任,继续参加五次战役。希望你们再咬牙坚持一段时间。”

这是彭老总对40军的器重和信任!

温玉成军长和袁政委为此十分激动,他们立即请彭总放心,说道:“我们听从命令!参加五次战役,保证完成任务。”

1951年4月19日,志司发出动员令,部队进入战前准备,预定于4月22日发起全线攻击。

而40军在这次战役中的任务是,归在九兵团建制内,全军从上甘岭出发,兵分二路:

一路从上甘岭向南直插加平,在战线中央打进一个楔子,阻断和割裂东西线敌军的横向联系和相互支援,保障西线部队分割围歼敌人。

另一路也从上甘岭出发向东南,斜插马平里,会同39军一起,阻止美陆战1师和美2师向西线增援,保证我西线部队打歼灭战。

40军120师的任务,就是向东南马坪里实施穿插作战。

40军120师的任务,就是向东南马坪里实施穿插作战。上级要求,进攻发起后,该师从上甘岭出发,向东南斜插向马坪里,会同39军切断美军陆战1师和美2师向西增援的道路,将美军分割于北汉江以东,使其不得西援。

然而,从上甘岭插向马坪里,就必须要经过头流山。进攻发起后,须以最快速度打垮布防在头流山地区的南韩第6师,保证大部队快速通过向马坪里穿插,这是第一个作战任务。

《孙子兵法》曰:“知己知彼,百战不殆。”要打垮敌军,首先就要摸清敌人的兵力部署,虚实情况,找出敌军防御上的薄弱之处,确定从哪儿突破,这就是侦察兵的任务了。

120师受领任务后,立即根握已知的敌情,派出侦察兵,对头流山敌前沿实施了侦察,基本掌握了敌军的布防情况。

但是,为了保证万无一失,师指决定,派出一个精干的侦察小分队,去敌前沿实施一次捕俘作战,抓几个“舌头”回来。

说几句题外话,敌前捕俘,这是中国军队自古以来就尤其擅长的本事。比如中唐时期著名的李愬雪夜袭蔡州之战,李愬在突袭蔡州前的前哨战中,就是派遣捉生将率精锐骑兵在前沿多次设伏,先后生擒了淮西名将丁士良、陈光恰、李祐等人,全面彻底了解到了蔡州虚实,才定下了雪夜奔袭的决心,从而成就了这一千古经典战例。

而唐军“捉生将”,就相当于现代的军\师辖下的侦察营长。中国军队,就是世界上最擅长伏击捕俘的军队!

教科书式的敌前捕俘战。

1951年4月21日,这是五次战役总攻发起日的前夜。

位于三八线上的头流山地区,有一条通往头流山明子岘东南的山沟,此时山沟里有一群披着伪装服、远远看过去已经与地貌融为一体的士兵,正在利用夜色为掩护,以小组为单位,向南隐蔽前进着。他们的动作老练,行走间的身手就像猿猴一样敏捷。

这就是由120师派出的捕俘小队!

小队由师侦察科长亲自带领,一共有9人,分为了两个小组、每组4人。

分别有师侦察连二排副排长范玉吉、和三排副排长王再福二人,各带3名战士。

小队成员们,全是从连队战斗骨干里挑选出来的、经验丰富的老侦察兵。

行动目的地:是头流山南韩第6师防区明子岘山下的敌军前沿阵地。

任务是:在我军发起总攻前,活捉几个俘虏,以进一步核实当面敌军的情况。

大约半夜时分,这支捕俘小队到达了目的地!侦察科长姓郑,是一位战斗经验丰富的老侦察员,他让队伍先隐蔽好,然后自己在黑暗中摸了过去,抵近仔细观察了一番。

明子岘山头上设有敌军观察哨,山下阵地却戒备松驰,此刻阵地上竟然一个敌军哨兵也没有。敌人在哪儿呢?经郑科长侦査,原来,敌兵熬不得夜里寒冷,都挤在山脚处一座独立大房子里睡觉了。经判断估计,屋内敌兵有40多人。

郑科长,立即根握这个情况作出了战斗部署。

他决定由三排副王再福的小组先出发,堵住那幢房子的后门。

二排副范玉吉小组随后,则由郑科长带着堵前门,并实施进屋捕俘行动。要求尽量不惊动敌人,但如果被敌发现,就立即转为强攻,力争最快速度结束战斗,快打快撤!

“行动!”郑科长部署好任务,下达了命令。

三排副排长王再福背着冲锋枪,带着他的3人小组在队伍最前,他们用匍匐前进抵近了房子后门,到达了指定位置。不料,房子里的敌人没被惊动,却被山头上的敌哨兵发现了。敌哨兵开枪示警,房子里的敌人顿时惊醒,一片慌乱嘈杂,有几人竟然光着脚从后门冲了出来。

战场就是这样,一定会出现意料之外的情况。这时候,无声捕俘行动就变成强袭。

“打!”王再福大喊一声,抄起冲锋枪一个长点射,“哒哒哒”的枪弹出膛声里,刚刚跑出后门的几个敌人,统统被扫倒在了地上。

但敌兵还在乱哄哄的夺门而出。这时候,跟在王再福身边的九班长扔了一颗手榴弹过去。只听得“轰”一声,接着冲出来的七八个敌兵全被炸翻了。

瞬息之间,后门横七竖八躺倒了一大片敌兵,有的当场毙命,有的负了伤动弹不得,“哇哇哇”的嚎叫了起来。

王再福战斗组牢牢地封住了敌人的后门,于是屋里乱成一团的敌兵又纷纷冲向了前门。

早已堵在了前门的二排副排长范玉吉小组举枪打出一个齐射,才冲出前门的敌兵又被打倒了四五个。这使得冲出来敌军愈发混乱,惊慌之下他们忘了反击,只顾着四散而逃了。

对侦察兵来说,这就是抓俘虏的最好时机!

“敌人乱了,赶紧冲上去抓活的!”范玉吉小组里的五班长赵广福,就像头豹子一样,蹭一下跃起,飞身直扑向了敌群。他揪住了一名正企图逃跑的敌兵,一使劲,一把就将之摁倒在地;随之左手一下就缴了敌人的枪,右手像老虎钳一样,揪着这名敌兵的衣领就往回拖。

这名敌兵惊恐万状的使劲挣扎,但是怎么挣也挣脱不了,便一口咬住了韩广福的手。待到韩广福将敌兵拖回,交给战友们捆绑时,一看自己手上竟被咬掉了一块皮、已经鲜血直流了。

而敌兵在我捕俘小队的前后夹击下,还在混乱的惊慌中乱窜。

“机不可失,再抓一个!”赵广福顾不得手上的伤,又在战友们的掩护射击下再次冲了上去,果然又干净利落的抓回了一个来。

这时候,负责堵后门的王再福与九班长,也趁着混乱成功抓获了两名敌兵。

“撤!撤!”俘虏捕获,达成了作战目的,郑科长喊着捕俘小队立即撤出战斗。山上的敌人还末完全反应过来,捕俘小队已经扛着俘虏,消失在了暗夜里。

这是场闪电一样的捕俘战斗,从枪声响起到战士们擒敌成功撤退,前后只持续20分钟,师侦察连两个战斗组突袭敌军一个排,9人突袭40余人,打得干净利落,使敌伤亡过半,毙伤敌兵20余人,并生擒4人。

2小时打垮韩6师。

2小时打垮韩6师。捕俘小队安全返回到师部,通过审讯俘虏,师首长进一步确认了当面敌情,定下了迅速打垮韩第6师的决心。

那么,打垮了吗?

战斗发起后,120师只用2小时,就打垮了它。南韩第6师。

关于这个南韩第6师的溃败过程,美国人写的《朝鲜战争》书里有一段关于这次战斗的描述,这样写道:

中国军队把主攻指向南韩第6师,腹背夹击其第一线,使得该师前线在不到2小时内就崩溃了,大量丢弃了阵地的步兵成群拥挤着向后方溃逃。

而当晚22时,位于后方纵深的第6师炮兵群也受到了中国军队的猛烈攻击,师炮兵营溃不成军,几乎损失了全部的车辆与火炮,同时,美军第987装甲野炮营也遇到了垄击。损失了失去了大量的火炮和车辆装备。

2个小时,就让敌军一个配属了大量坦克与自行装甲火炮的重装步兵师防御被瓦解,并全线发生了崩溃。能创下这样辉煌战绩的,竟然是一支以轻步兵为主力的军队。由此,把他们称之为朝鲜战场上的最强步兵,当之无愧!