十三棍僧救唐王

首先,少林寺十三棍僧擒王仁则这件事是真的,十三人生擒一位大将,这充分证明了当年少林僧们的武艺与胆识。但是“救唐王”却是肯定没有的。民间传说不等于就是历史,实际传说大多是夸大其词的。

比如李世民化装深入洛阳郑军防区内,被郑军追杀,逃入少林寺,再被僧人所救的这个“少林十三棍僧救唐王”的故事,必定是虚构的,因为这事不合逻辑!

秦王李世民在讨伐洛阳王世充时,从没有干过化装深入敌后侦察的这种事,也没有落过难、更未曾在少林寺里躲藏避过祸。如果有这事,那么岂不更能证明李世民在为秦王时期的英勇无畏?

所以,如果真发生过这样的事,史书里一定不会漏掉这一笔,但其实就是没有的!

李世民在战争年代,他倒是经常亲自率领一部精锐轻骑纵横于两军阵线之间,在战场上巡查哨探,远观敌情。但他能干深入敌后的事吗?

答案是万万不允许!因为这是严重违背古代军事制度规定的,秦王可以率轻骑在阵线间巡哨,但大唐制度决不会允许他越过敌防线、深入敌后的。

深入敌后刺探军情,这是唐军斥堠的任务,不是大唐秦王该干的事!

李世民是什么身份?

李世民是什么身份?当时唐已立国、李渊称帝,李世民被封为秦王、总管天下兵马,其之权力与太子同,可以单独发布教令。这是唐帝国排名第三、实乃与太子并列第二的帝国领导人。这样身份的人物,他岂能去干这种化装单独越过敌军防线深入敌后侦察的危险事?

再退一万步讲,就算李世民要冒大险越过敌军防线,那最起码也得带上五百玄甲骑,还有以骁勇善战著称的尉迟敬德、秦叔宝、程知节等,是必须随行的。

所以,如果秦王李世民真遇上了危险,那也是轮不到十三棍僧来救的。否则,把尉迟敬德、秦叔宝这些闻名天下的猛将们置于何地?

然而少林棍僧虽然没有救过唐王,但是他们确实打了一场漂亮仗——生擒了王仁则,为唐军伐洛阳之战立了功。

然而少林棍僧虽然没有救过唐王,但是他们确实打了一场漂亮仗——生擒了王仁则,为唐军伐洛阳之战立了功。秦王李世民率大军最后一次攻伐洛阳时,采取了逐一扫清洛阳外围,剪除洛阳羽翼,把王世充困在洛阳孤城之内的策略。

这样,登封城当然成了唐军的必攻目标。

而少林寺内有这样一个记载:有少林僧昙宗、觉远等十三名僧人进入登封,发动突袭,生擒了驻守登封的王世充部将王仁则,然后往献于唐军,以此获得了大唐秦王李世民封赏。

这事,可信度很高,十之八九肯定是真的!

那么,少林僧既然为出家人,为何要介入大唐和王世充的战争,主动去偷袭登封、生擒王世充献于唐军?

那是因为,封建王朝普天之下、莫非王土。而佛教自传入中国之后,要圈地建寺、广收信徒,接受供奉,那就必须依附王权,得到官府认可与允许。否则的话,焉能有立足、生存、发展之地?

由此,在王世充统治河南时,登封少林寺就必须依附王世充,并得到洛阳官府庇护。

然而大唐兵锋军势如破竹,洛阳被李世民打得岌岌可危时,作为已成为事实上的大地主的少林寺,岂能不站队,不交投名状?

所以,擒了镇守登封的守将王仁则往献唐军,这就是寺院的站队,作为投效大唐的最好投名状。

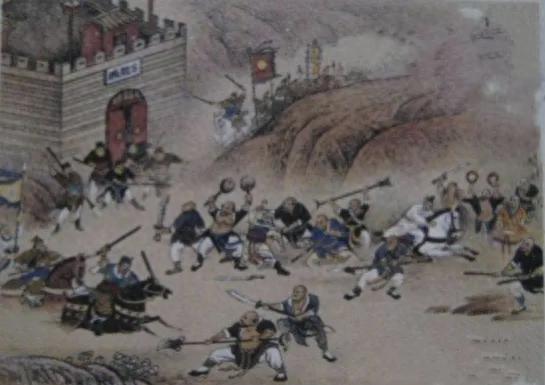

少林武僧壁画

为什么十三棍僧就能擒了王仁则?棍僧,就是寺院里的僧兵代称。

佛教入中国时,正值南北朝对峙期间,南方北方王权更迭如走马观花,战乱频繁、相互攻伐更为家常便饭。所以大寺院都会在官府允许下,聘请教师,置办兵械,选拔精壮僧人习练战斗用于自保,这就是僧兵由来。

地处中原必争之地的少林寺,乱世中当然也要练僧兵,这些僧兵应该也是少林武艺起源。

武艺,决不可能由深山坐禅冥想揣摩而凭空得之,只能来自于战阵实践。

而少林僧兵们生擒王仁则,打得就是一个出其不意、攻其不备!

自古以来,王公贵人,必与古刹高僧有交集往来,这是规律,实际今时亦如此。由此,少林与洛阳官府是很有交往,很熟悉的。

所以,十三名武艺娴熟、胆大心细的棍僧们才能直入登封守将府、却并不会引发驻军们的怀疑。然后瞅准时机发动突袭、生擒了王仁则。

从这个角度看,这就是一场隋末版直入虎穴、干净利落的“经典特种作战”。

用猝不及防的突袭生擒王仁则容易,但是王仁则为登封守将,洛阳兵马精锐也是闻名的,所以擒了他之后又是怎样撤退的?

这个细节是值得品味的,其中必定是智慧与勇气的较量。由此十三棍僧有勇有谋,亦足可名垂青史,为后人传诵。

只是传说往往会越传越神。

大唐灭之后的一千余年间,这传说同样会每隔一朝、便夸大一次。大唐反正已亡,再怎么传都无所谓时,就以讹传讹,演变出了“十三棍僧救唐王”的武侠故事版本。