嘉庆十八年,闽浙总督汪志伊向嘉庆帝呈递奏疏,详实汇报福建省各县知县相关情形。奏疏着重指出,省内存在三个重要知县职位空缺,然而,经全省范围内审慎遴选,竟未觅得契合人选。故而,汪志伊恳请朝廷与吏部迅速选派贤能之士,以补此要缺。

若此类情形出现于清初,尚可予以理解。然至嘉庆年间,全国候补官员数量激增,呈泛滥之势。据汪志伊所述,彼时福建一地,候补知县竟达百余人之多,同时在职知县亦有六十余人。在如此规模的官员群体中,从常理推断,理应能够遴选出三位堪当“得力”之任者。

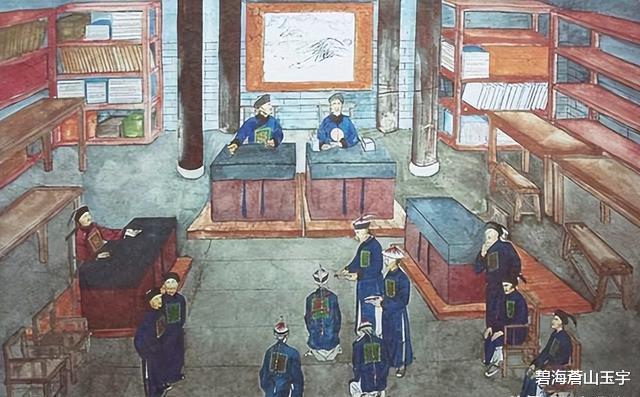

【知县升、调有着严格的考核条例】

在传统认知里,于一地履职之官员,若能惠泽地方、秉持公正廉洁之操守,并妥善完成朝廷所定赋税之征收与解送任务,似乎便顺理成章地具备了升任或调任之资格。然而,历史实践所呈现的真实状况,却与之大相径庭。

依据清代吏部所定规制,知县政绩斐然并不必然导向官职升迁或调任至重要职位。实则,需满足如下若干条件:

首先为俸满制度。在清代职官体系中,俸满即官员任职期限。知县这一官职,因其所处地域差异,任职期限各有不同。于中原核心区域,知县任期通常设定为五年,偶有三年者;而在偏远省份,任期一般为三年;至于烟瘴及苗疆地区,知县任期则为两年或两年半。

在官员任用体系中,俸满作为一项刚性准则,对知县的调任与升迁起着决定性作用。无论知县在任内政绩何等卓著,唯有满足俸满要求,方可获得调任或晋升机会。据闽浙总督汪志伊于奏疏中所述,福建当时在职知县群体里,有39人具备显著的任用潜力,然而,其中13人未能达到俸满这一必要条件。

其二,遭受处分的官员不得擢升。在清代,从位居中枢的大学士,到地方基层的知县,遭吏部施以处分并非罕见情形。实际上,整个清代,几乎无官员未受处分。

在地方治理过程中,地方官员面临受处分情形颇为常见。诸如钱粮征收未达规定数额、刑事案件处理超出法定期限,抑或因下属行为而遭受连带影响等情况,均有可能致使其受到惩处。此类情形的出现具有一定客观性,与官员个人是否秉持廉洁操守并无直接关联。

从各类相关资料可知,行政处分形式多样。其中,罚俸属于相对较轻的惩处方式;而降级留任则在严厉程度上更进一层。无论是知县这类基层官员,抑或是督抚等高级官员,皆不乏身负多项甚至十多项处分的情况。

官员所受处分通常存在明确的时间界定,一旦期限届满,相应限制便予以解除。然而,在处分期限之内,晋升提拔会遭遇阻碍。据汪志伊于奏疏中所言,其举荐的39位人选中,多达26人正背负处分。即便这些人在才能方面具备可资重用的特质,却因既定程序的限制,难以获得提拔任用。

在此情形下,出现了一种颇为反常的状况。具体而言,部分具备才能的知县,由于任期未满或身负处分,无法获得升迁或调任、补缺的机会;与之相反,某些任职期满且无处分在身者,却既缺乏才能又不具备良好德行。

在清代的官僚体系中,诸多基层知县因任职期满或受行政处分等缘故,无奈错失晋升契机。按定制,当这些知县满足晋升条件时,吏部却未予其应有的晋升机会。

【知县内调和升迁难度极大】

在《皇朝经世文编续》中,御史察见有述:“士人一旦执掌县政,便终身置身于朝堂权力核心之外。百余年间,于公卿之列,以州县官职为仕途起点而晋身者,寥寥无几……众多士人于世俗奔波中直至终老,其数难以胜计。”

通常而言,官员若外放担任知县之职,此后欲调至京师任职便极为困难。从历史实际情况来看,诸如六部九卿以及大学士等高级官职,其任职者鲜少是以知县作为仕途起点的。此观点与历史实际状况基本相符。

在明代,出身进士者对出任地方知县一职往往抱以轻视态度。不仅知县如此,即便是知府、道员这类地方官职,于士人阶层的认知里,其地位亦远逊于七品京官。故而,从明代知县群体构成来看,占据多数的乃是举人以及贡监生,整体学历水平相对较低。

清代情形相较之下较为乐观。自雍正帝首倡养廉银制度,外官经济收入得以显著提升。这一变革促使诸多对京官仕途前景预期有限的官员,通过钻营人脉关系,积极谋求外放任职。长此以往,原本内重外轻的政治格局得以逐步扭转。

从行政调任机制视角分析,京官转任地方官职,相较之下更为顺遂;反之,地方官员谋求内调至京城任职,则面临较大阻碍。此现象背后,根源在于朝廷基于制度设计的考量,对地方官员内调持有审慎态度,并不倾向于推动此类人事调动。

在雍正帝登基执政之前,吏部曾设有一项名为“行取”的制度,为各省知县开辟了一条晋升途径。该制度规定,从各省知县群体中,遴选出政绩卓著且德才兼备者,使其内调转任京官。这些知县通常会被任命为各部主事之职,亦有机会通过考选担任科道官。

行取制度,从本质而言,更多呈现出一种象征意义。就选拔规模来看,极为有限。据乾隆三年之规定,在全国范围内,依据省份规模差异,行取知县的名额分配如下:大省仅三人,中省二人,小省仅为一人。尤为关键的是,行取并非年年举行,而是以三年为一个周期进行选拔。

乾隆十六年,乾隆帝颁布上谕,明确指出知县行取这一举措“于吏治人才毫无裨益,着令永远废止”。自该上谕发布后,尽管在个别情况下,存在知县于大计考核中获评卓异而获保举,进而得以内转成为京官,但此类情形已极为鲜见。至此,知县内转京官的途径,实际上基本处于阻塞状态。

鉴于内部转任途径不通,知县便将目光投向外部晋升之路。然而,事实上知县欲在仕途上实现向上擢升,面临的困难程度亦不容小觑。

在多数情况下,知县若想晋升至知州,往往需历经漫长岁月,这一过程极为艰难。究其原因,知府这一更高层级的职位,大多由朝廷直接选派人员任职。这些被选派者,通常为中央各部的郎中、员外郎,抑或是翰林院官员。因此,当时便有“由知县而至司道府者,不过千百之十一”的说法。

晚清时期,鉴于知县晋升空间极为有限,在仕途前景渺茫的状况下,部分知县转而将心思着重置于谋取私利之上。彼时,州县官一职虽难以实现职位的进一步擢升,却意外成为官场中最易敛财的职位。然而,这一现象导致州县官群体在官场中备受鄙夷,成为遭人轻视的对象。