Aggregate《聚集体》致力于发表聚集体科学领域的基础和应用研究,涵盖材料化学、物理、生物、应用工程等广泛领域的重要进展和创新性成果。

Aggregate在科睿唯安发布的期刊引证报告(JCR)中,连续三年位列“化学:综合”,“物理化学”和“材料科学:综合”三个学科Q1区;在2025年中国科学院文献情报中心期刊分区表中,位列化学大类一区TOP,并进入三个小类一区!

Aggregate的收稿范围广泛,单分子或离子层次之上相关研究成果均符合期刊收稿范围,包括但不限于:有机聚集体、无机功能材料、有机 / 无机杂化体系、高分子聚合物、纳米粒子、低维材料、金属有机骨架、超分子组装体、刺激响应体系、清洁能源、光电器件、光伏电池、发光材料、化学传感、生物探针、医学成像、疾病诊疗、药物递送等众多前沿领域。

Aggregate第六卷第四期正式上线了!

本期共有18篇精彩文章,包括4篇Review和14篇Research Article。

第六卷第四期文章将分为两大主题进行推送,分别为化学生物学,有机功能材料化学。

欢迎登录期刊主页一览详情:

onlinelibrary.wiley.com/toc/26924560/2025/6/4

化学生物学

1

REVIEW

四川大学华西医院罗泽宇医生 / 周宗科医生团队

本综述回顾了3D打印技术在制造血管化骨支架方面的进展。首先,主要总结了机制研究,3D打印技术、打印所需的油墨、用于骨再生的生物活性因子、结构设计模式、骨修复的疾病模型等。最后,综述了血管化骨支架目前发展的优缺点,并对其未来的发展前景提出了看法。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.731

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e731.

2

REVIEW

广州医科大学附属第一医院刘宏星教授 / 香港中文大学(深圳)医学院蒋成助理教授 / 广东以色列理工学院郭克迎副教授团队

本综述阐述了聚集诱导发光(AIE)生物传感器在泌尿生殖系统肿瘤诊断中的研究进展,重点聚焦于前列腺癌、膀胱癌和卵巢癌等实体瘤的AIE体外生物标志物检测及荧光成像技术。作者系统介绍了AIE生物传感器的合成策略与应用方法,详细阐述了基于AIE原理的体外诊断平台和细胞内成像机制,并结合定量分析与细胞成像结果进行了深入讨论。最后,文章对AIE生物传感器在实际应用中存在的局限、挑战以及未来发展方向进行了展望,为这一领域的研究提供了新的视角与思路。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.70008

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e70008.

3

RESEARCH ARTICLE

意大利罗马第二大学 Cesare Gargioli 副教授 & 波兰科学院物理化学所 Marco Costantini 助理教授团队

本工作报道了一种旋转湿法纺丝生物制造技术,用于生产具有仿生结构和功能人类肌替代品。作者首先构建了一个具有各向异性微环境且能够促进人类骨骼肌来源的周细胞(hPeri)特殊肌源性分化的模型,并通过蛋白质组学并结合文献衍生的信号网络,揭示了3D仿生基质环境(PEG-纤维蛋白原)有利于在锚定独立的3D状态下形成周细胞衍生的肌管的收缩能力束。生物打印方法除了增加3D本体培养物的收缩机制蛋白外,还能够促进肌肉基质结构蛋白的上调。最后,作者通过动物实验验证了该3D生物打印的肌替代物与宿主消融的肌肉组织可以完全兼容,在体积肌肉损失的小鼠模型中表现出肌替代物的植入和肌肉再生特性。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.727

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e727.

4

RESEARCH ARTICLE

匈牙利自然科学研究中心材料与环境化学研究所 Kata Horváti 研究员团队

本工作探讨了脂肽作为传统抗生素替代品,尤其是一种棕榈酰化四肽,显示出强大的抗菌活性,但同时也带来了毒理学方面的挑战。脂肽与环糊精形成的主客体复合物减轻了脂肽的毒性,提高了溶解度,同时保持了药效,为研究生物膜上的超分子结构和作用机制提供了新的视角。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.741

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e741.

5

RESEARCH ARTICLE

西安交通大学佘军军教授 / 吴道澄教授 / 王雅助理研究员团队

无限配位聚合物(ICPs)是一种直接使用药物和金属离子配位形成的无限配位“无载体型”纳米药物,它的优点是不需要载体材料,特别适合用于肿瘤的药物联合治疗。将光热治疗(PTT)、化疗与免疫疗法结合应用于结直肠癌治疗具有广阔前景,然而由于肿瘤抗原不足或无法充分激活免疫应答等局限,导致可能造成药物成分利用率低等问题。为了应对这一挑战,作者利用一种包含多药物组分和精心修饰后的ICPs,通过双途径多步骤过程来引发长期的超免疫,并结合PTT和化疗联合使用,从而产生显着的治疗效果。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.730

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e730.

6

RESEARCH ARTICLE

香港中文大学(深圳)唐本忠院士 / 杜鹃教授 / 赵征助理教授 & 深圳普瑞材料公司 Chen Yang 博士团队

本工作报道了两个[3+2+1]配位Iridium(III)配合物Ir-C1和Ir-C4,可以生成I型和II型活性氧。在体外实验中,Ir-C1/C4对直肠癌细胞株HCT116表现出较低的生物毒性和光毒性,半最大抑制浓度(IC50)分别为14 nM和33 nM。Ir-C1/C4同时激活铁死亡、细胞凋亡和抑制自噬,破坏内质网,阻断内质网与细胞其他组织之间的信号传递和物质传递。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.710

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e710.

7

RESEARCH ARTICLE

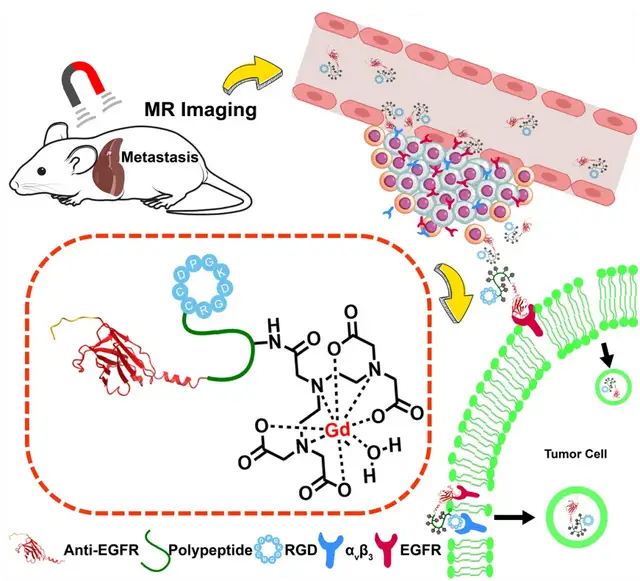

南京大学蒋锡群教授团队

本工作报道了一种双靶向蛋白MRI造影剂(EPR-DTPA-Gd),该造影剂可靶向表皮生长因子受体1(EGFR)和整合素αvβ3,因此对肿瘤过表达的EGFR和整合素αvβ3表现出高敏感性和特异性。借助该造影剂,成功检测出HeLa细胞肝转移模型中最小的0.012 mm2 (213 μm × 58 μm)的早期转移灶(目前的临床检测限一般在10-20mm)。在造影性能上体现出一定的重要性。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.732

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e732.

8

RESEARCH ARTICLE

香港中文大学(深圳)唐本忠院士 & 山东大学 李建华教授 / 葛少华教授 & 四川大学华西口腔医院周学东教授团队

本工作开发了一种具有聚集诱导发光(AIE)特性的分子MeOTpy,用于龋齿的分子诊断。MeOTpy能特异性地与革兰氏阳性菌结合,结合时表现出明亮的荧光,在白光照射下具有ROS生成能力。作者通过培养从重度婴幼儿龋齿儿童分离的生物膜进行光动力(PDT)抑制龋源性生物膜的研究。另外,建立大鼠龋感染模型,研究MeOTpy预防龋齿的PDT能力及其对口腔微生物多样性的影响。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.733

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e733.

9

RESEARCH ARTICLE

中国科学院化学所张德清研究员 / 张关心研究员 & 北京大学附属口腔医院及国家口腔医学中心Gao Xin团队

本工作合成了5个基于三苯胺的聚集诱导发光(AIE)分子,并对其化学和光物理性质进行了表征。作者发现其中一个AIE分子在细胞中能够有效靶向脂滴,且具备高光稳定性和低毒性的特点。作者进一步构建了非酒精性脂肪肝小鼠模型,并成功利用该AIE分子实现了小鼠体内对脂肪肝的荧光成像。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.735

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e735.

10

RESEARCH ARTICLE

天津工业大学高辉教授团队

本工作报道了一种针对核梭杆菌(F. nucleatum)结直肠癌(CRC)的筛查和诊断识别策略。将红/近红外(NIR)聚集诱导发光(AIE)分子与一种FadA靶向肽(ASANWTIQYND)进行偶联,通过自组装形成两亲性纳米生物探针AIE-Pep纳米颗粒(NPs)。该方法实现了体内对CRC的精准标记和体外简单的CRC早期诊断。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.740

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e740.

11

RESEARCH ARTICLE

南京大学武伟教授 / 蒋锡群教授 & 大连民族大学张令娥讲师团队

本工作通过引入不同的电子受体合成了四个近红外发射的Schaap化学发光体(AINCL、AIFCL、ABTCL和APYCL),并研究了不同受体对化学发光体光学性质的影响。随后,针对H2S相关疾病的特异性检测,作者使用了H2S-可切割的2,4-二硝基苯基磺酸盐将酚基“笼化”在化学发光体中,并用DSPE-PEG2000包封疏水性化学发光体,以产生水分散性纳米颗粒(NP)。体外和动物体内等实验证明APYCL NP的化学发光可以被炎症和肿瘤中的内源性H2S有效特异性激活,并且APYCL NP作为造影剂的化学发光成像显示出比荧光成像更为显著的组织穿透力和信噪比。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.742

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e742.

12

RESEARCH ARTICLE

浙江大学医学院附属邵逸夫医院孙斐教授 / 于兴华特聘研究员 & 深圳大学AIE研究中心王东教授 / 燕鼎元特聘研究员团队

本工作介绍了一种将聚集诱导发射(AIE)光热剂和咪喹莫特结合在可注射水凝胶中的创新治疗系统。该系统利用近红外线II区激光照射诱导光热效应,释放咪喹莫特并激活免疫系统,从而靶向消除人乳头瘤病毒相关癌症,为有效的癌症免疫疗法提供了一种协同方法。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.743

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e743.

13

RESEARCH ARTICLE

上海交通大学医学院段友容研究员 & 中山大学孙逸仙纪念医院付豪副研究员团队

本工作通过调节亲水性与疏水性成分的比例来控制凝胶的机械强度和降解速率,制备出一种可降解、可注射和自修复的超分子递送凝胶。进一步负载临床药物罗哌卡因,构建出新型凝胶治疗系统(RopC)。相较于单独的罗哌卡因药物,RopC在展现出相似的镇痛和肿瘤抑制效果的同时,具有更好的生物安全性。作者在大鼠足底切口和小鼠肿瘤切除疼痛模型中验证了这些特性。此外,RopC凝胶治疗的肿瘤切除小鼠表现出延长的生存期和较慢的肿瘤进展。作者进一步利用体外和体内实验研究了其抗肿瘤机理,即RopC凝胶通过促进肿瘤细胞中活性氧的积累、诱导焦亡、刺激免疫原性细胞死亡(ICD)和激活抗肿瘤免疫反应来影响线粒体功能进而抑制肿瘤细胞生长。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.734

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e734.

有机功能材料化学

14

REVIEW

香港中文大学(深圳)帅志刚教授团队

分子聚集体的激发态结构和辐射衰减动力学表现出与孤立单体分子截然不同的特性。这种差异源于分子间相互作用、电荷转移、电子-晶格振动耦合以及温度效应等多维因素的协同作用,使得分子聚集体体系展现出独特的光物理行为。本综述系统阐述了分子聚集体的激发态结构与辐射理论,为新型分子聚集体的多尺度理性设计提供了进一步的理论支撑。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.70013

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e70013.

15

RESEARCH ARTICLE

香港中文大学(深圳)唐本忠院士 & 华南理工大学王志明研究员 & 香港科技大学张翰博士团队

有机室温磷光(RTP)材料在OLED中的应用尚不成熟,尤其是兼具高效率和光谱稳定性的材料较少。然而,RTP材料在电生激子利用和动力学调控方面潜力巨大,有望成为新一代高性能OLED材料。本工作设计三种芳硫基苯衍生物(4S、5S、6S),通过重原子策略增强RTP性能,发现“全取代芳硫效应”,可协同提升AIP性质、SOC作用并减小ΔEST。其中,6S在薄膜中表现出单一发射光谱,PLQY达76.7%;基于6S的RTP OLED最大EQE为15.3%,且在30~2000 cd/m2亮度范围内光谱稳定。6S作为敏化剂与TBRb或BN3搭配,显著提升了RTP-SF器件性能。研究表明,“全取代芳硫效应”可推动高性能RTP OLED的发展。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.726

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e726.

16

REVIEW

德国伍珀塔尔大学 Robert Göstl 教授团队

本综述探讨了聚合物机械化学中的光学力探针,强调了其通过力激活的光学变化在可视化机械特性方面的作用。通过将光学力探针与高分辨率显微镜相结合,研究人员可以实现实时应变绘图和材料损伤的精确成像,从而加强应力分析和耐久性预测。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.70014

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e70014.

17

RESEARCH ARTICLE

德国哈勒维腾贝格大学 Carsten Tschierske 教授 & 西安交通大学曹瑜副教授团队

本工作合成了一系列具有π共轭低聚(亚苯基乙炔基)(OPE)核和两个高度支化碳硅烷侧链的化合物。先前报道的传统液晶(LC)主要为层状或柱状液晶,本工作报道了几种少见的LC自组装模式,如网状LC相,即LC蜂窝和3D网络。与基于网状化学的固态结构相比,这些新的LC相将有序性与移动性相结合,并可通过外部刺激实现功能性与自愈性。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.728

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e728.

18

REVIEW

北京工业大学郑子龙教授 & 厦门大学赵仪教授团队

本工作阐明了分层(Layer-by-layer,LBL)形态学工程与供体/受体(PM6/L8-BO)薄膜中载流子迁移率的结构-性能关系。通过密度泛函理论、分子动力学模拟和动力学蒙特卡罗法,作者发现了一种新的成膜机制:与传统固相析出顺序不同,LBL溶液中固相的形成顺序为上表面-下区域-中区域。这一机制为薄膜形态控制提供了新的见解,使LBL形态工程能够平衡电子和空穴的迁移率,从而减轻电荷的积累和重组。本工作研究结果突出了LBL工程在调节薄膜形态和增强电荷载流子提取方面的潜力,为高效有机光伏(OPV)材料的开发提供了指导。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.729

长按二维码识别进入文章网页

引用:Aggregate, 2025, 6, e729.