我们伟大的开国领袖毛泽东,就有5大秘书,分管不同的方面,协助主席管理中央事务。江青女士作为主席的夫人,当之无愧就是生活秘书了;叶子龙作为毛泽东长期的追随者,主要作为机要秘书;田家英是最晚跟随毛泽东的,所以是大管家,或者说常务秘书;陈伯达跟随毛泽东时间最长,资历最老,是政治秘书;胡乔木文字功底最好,也是政治秘书,还被邓小平赞誉“党内一支笔”。1961年和毛泽东请假休养的,就是胡乔木,离职时,他体重不到80斤,患有严重的神经衰弱和胃病。

中南海中小院的温情生活,毛泽东请一家人看电影1949年,毛泽东进驻中南海,主席的秘书们当然也随之住进中南海。中南海自古就是好地方,古代被叫做太液池,明清时期建成皇家御园,内部亭台楼阁小桥流水,景致极好。胡乔木被安排在中南海的静谷,田家英也同住静谷,两人是邻居。实际不少党中央领导都住在中南海,据胡乔木的女儿胡木英回忆,她是七八岁跟着父母住进中南海的,静谷内自然环境确实很美,山石、花草、亭台相依,到显得房屋古老陈旧了。印象中父亲总是很忙,自己那会儿也开始上小学,和中南海的小伙伴一起坐一辆车去学校。住在中南海的领导们的孩子,基本都在育英上学,虽然不同年纪,但也都是校友。比如毛泽东的女儿李敏、李讷,杨尚昆的儿子杨绍明,叶子龙的女儿叶燕,大家经常见面,逐渐成为童年的玩伴。

胡乔木一家父辈们聚在一起谈事情,小孩们就在一起读书玩耍,中南海中其实相当有鲜活气。中南海除了是领导人们处理政务的场所,日常也有一些休闲活动,让领导人们放松放松。比如周三、周六晚上,在春藕斋会组织例行的舞会。工作不忙的时候,毛泽东、朱德、刘少奇等领导都会去参加舞会,有时非常热闹。不过胡乔木对跳舞没兴趣,他夫人谷羽也不喜欢跳舞,因此很少能在舞会上看到他。偶尔胡乔木夫妇也会去舞会,但都不下场跳舞,而是看节目,或者带着子女去放松休闲。舞会结束之后,还会放电影,建国初期电影挺珍贵的,不像现在电影院遍地。尤其是住在中南海的小朋友,周六不上学,都喜欢来看电影。胡乔木的女儿胡木英就很喜欢看电影,有时候看完电影就凌晨两三点了,和现在青年人熬夜差不多。

胡乔木胡乔木作为毛泽东的政治秘书,日常工作非常忙碌,不是在读,就是在写。主席有事也会打电话叫他,胡乔木接了电话,就会匆匆出门,赶往毛泽东所在的丰泽园,听主席的安排。1954年,一天晚上,胡乔木刚刚和家人吃完晚饭,屋里的电话就响了起来。胡乔木接起来,是毛泽东打来的,邀请胡乔木来自己家看电影。这可是破天荒第一次,毛泽东很少会叫人到家里看电影,不知道是不是毛泽东提了一句,胡乔木带上了女儿胡木英和儿子胡石英。这天的电影是在毛泽东工作的菊香书屋放映的,电影叫《葡萄熟了的时候》,是建国后拍摄的一部国产片。

《葡萄熟了的时候》剧照电影内容讲述了种葡萄的大户大丰收卖葡萄的故事,过程非常曲折,一开始合作社不愿帮忙,后来态度转变帮助推销。葡萄农户也投桃报李,卖了葡萄赚了钱,主动给抗美援朝捐钱。毛泽东和胡乔木聊了什么,不得而知,这部电影是否暗示什么,也不得而知,但可以看出,两人关系是十分亲密的。除了带着子女去过毛泽东家,胡乔木还带着子女去过彭德怀家。这源于胡乔木在中南海的第一次搬家,从静谷搬到了来福堂,和彭德怀住的永福堂很近。彭德怀在家的时候,两人出门散步就总能遇到,空闲时候,彭老总也会邀胡乔木到家中小坐。

彭德怀胡乔木的女儿胡木英对彭德怀家中的地图记忆深刻,那是一副巨大无比的地图,占了整整一面墙壁,是她平生见过的最大的。长大之后,胡木英才知道,只有军事地图才是这样的。尽管胡乔木一生都在读思写,但这并没有消耗他丰富的感情,对妻子和子女,胡乔木都是极细腻上心的。胡乔木的妻子谷羽在中国科学院工作,50年代国家正在搞“两弹一星”,谷羽被任命为中科院新技术局局长,工作压力不小。了解妻子工作狂的性格,胡乔木每天晚上都要等妻子回来才吃饭,除非妻子来电话,确定不回来了。更甜蜜的是,胡乔木会根据妻子的时间安排工作,妻子休息,会带着妻子和子女到颐和园、香山等附近景点散心。就算妻子休息半天,都要安排在中南海划划船。

对子女,胡乔木也十分耐心,尽量满足孩子们的需求。胡木英上中学的时候开始走读,想要一辆自行车走读。1957年,胡乔木跟着毛泽东去苏联参加活动,回来的时候,还真给胡木英带回一辆苏联产的倒轮闸自行车,胡木英欢喜得不得了。敏捷的文思突然栓塞,不得不请假休养作为毛泽东的政治秘书,胡乔木笔下诞生了非常多内容,涉及范围宽泛,有信件,有政策草案,有报纸短文,有期刊长文,甚至还有一些诗词创作。新中国成立后,《中华人民共和国宪法》的起草,胡乔木也是重要角色。

在女儿胡木英的记忆中,父亲的工作就是不停地写,父亲的形象更多的是披着外衣在灯下伏案。1951年夏天,这一年的夏天似乎尤为酷暑,胡乔木屋中放着水盆消暑,他则在一旁奋笔疾书,要赶在七一之前发表这篇《中国共产党的三十年》。在中央领导人圈子中,胡乔木最出名的作品,诞生在解放战争时期。1946年,妻子谷羽到华中参加土改,胡乔木则带着孩子在延安毛泽东身边。两夫妻分离一年,一天晚上,胡乔木对月写下一首抒发思念之情的情诗,叫《人比月光更美丽》。

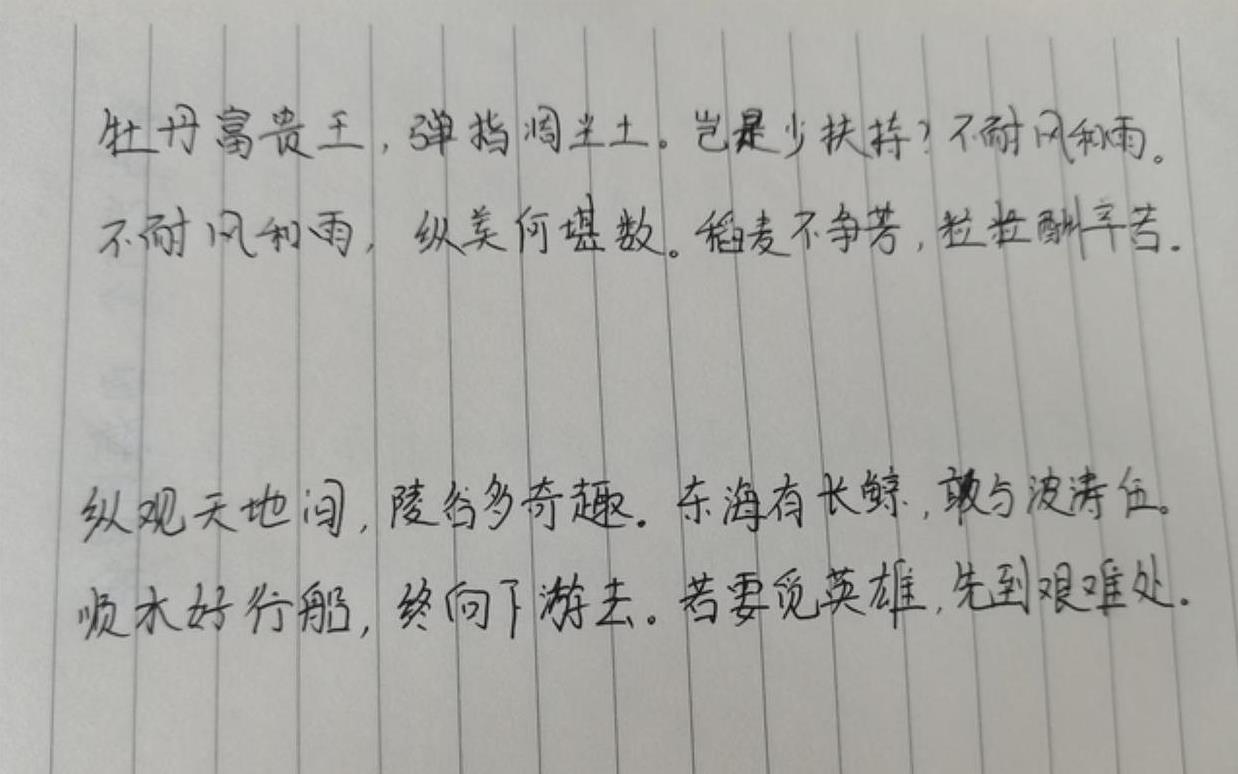

这可能就是文字工作者独有的浪漫,实际上,胡乔木不仅给妻子写过诗,还给几个孩子写过诗。建国前给妻子写的是白话诗,建国后,在毛泽东的鼓励下,学了古体诗,给孩子们写的就是古体诗了。有一年,胡乔木在杭州养病,儿女远在北京,给父亲寄来家书。人在病重,情感总更容易宣泄,胡乔木来了情感,竟一连写了四首《生查子·家书》,字里行间都是对儿女的深情。一连得了四首诗,胡乔木看着颇有成就感,寄给毛泽东,希望得到主席的点评和建议。毛泽东的诗词造诣极高,尤其对古诗词,热情很高。收到胡乔木来信之后,认真推敲一番,给了几处修改意见,胡乔木欣然接受。

《生查子·家书》国内“三年困难”时期,吃饭成为困扰全中国的问题,毛泽东决定不吃肉,和全国人民共度难关。整个中南海都跟着作出表率,胡乔木早年得过胃穿孔,胃一直不好,1960年做了一次大手术,切掉四分之三胃。自此以后,吃饭就比较喜欢软烂的饭菜。一家子坐在一起吃饭,饭桌上夫妻两个经常讨论如何度过困难时期的问题。妻子谷羽在中科院工作,对食物科学有一定了解,会讲一些类似“人造蛋白”、“小球藻”的科学办法给胡乔木听。1960年7月,人民日报上正好发表了一篇《大量生产小球藻》的内容。指不定这内容,就和胡乔木、谷羽夫妻饭桌上的讨论有关。这里必须提一下,人民日报初期就是在胡乔木的指导下工作的,甚至他还在报上发表过不少社论(社论可以理解为社会评论,即对一些重大社会问题发表的评论)。

《生查子·家书》1961年春天,胡乔木带一个调查组到湖南农村调研,为撰写《农村人民公社工作条例(草案)》积累素材。这时候胡乔木已经疾病缠身,但依然坚持工作,并且非常乐观投入。不好的消息来自胡乔木的女儿胡木英,她患了胆结石,但误诊为十二指肠溃疡,治疗了一段时间不见效果,病情越发严重,只能休学在家休养。胡乔木想着女儿在北京长期休养,不一定是好事。而且女儿耽误了学业,心情似乎很抑郁,不如叫她来农村换换环境,开阔一下眼界,指不定能有些帮助。和父亲在湘潭县农村一带调研,胡木英遇到了一位17岁的小姑娘,父母死于饥荒,小姑娘一人一路讨饭至此。由于长期饥饿,小姑娘矮小瘦弱,看起来只有10岁左右。旁边的农户看小姑娘可怜,拿了碗饭出来,小姑娘狼吞虎咽吃了个干净,吃完道了谢匆匆就走了。

农民刮树皮充饥回到招待所,胡木英将遇到的事情和胡乔木一说,胡乔木就很严肃的说她没把事情处理好。胡乔木的原话是:“只了解了问题,没有决绝问题”,没能帮小姑娘找个安身立命的地方,以后还要漂泊无依度日。胡木英跟着父亲走过了湖南很多地方,真真实实见到了无数困苦、饥饿的场景,内心很受震动。胡乔木带着胡木英,奔波在湖南困难地区,一点一滴交给女儿很多。但这次在湖南的辛劳工作,加重了胡乔木的病情,他只能中途停止了工作,回到北京休养。

胡乔木的病情,和他长期的工作状态有关,作为毛泽东的秘书,白天有白天的公务,主席夜间还经常找他谈事情,不仅忙碌,更是影响睡眠。他女儿胡木英回忆,胡乔木经常白天用提神的药物,晚上睡觉则用安眠药,神经衰弱严重。1961年下半年,胡乔木可能因病,或者什么其它原因,敏捷的文思突然栓塞,写稿子非常困难。于是胡乔木和毛泽东正式请假,毛泽东对跟随自己多年的秘书也很照顾,同意了他的告假,还回信到:“你似以迁地疗养为宜,随气候转移,从事游山玩水,专看闲书,不看正书,也不管时事,如此可能好的快些”。

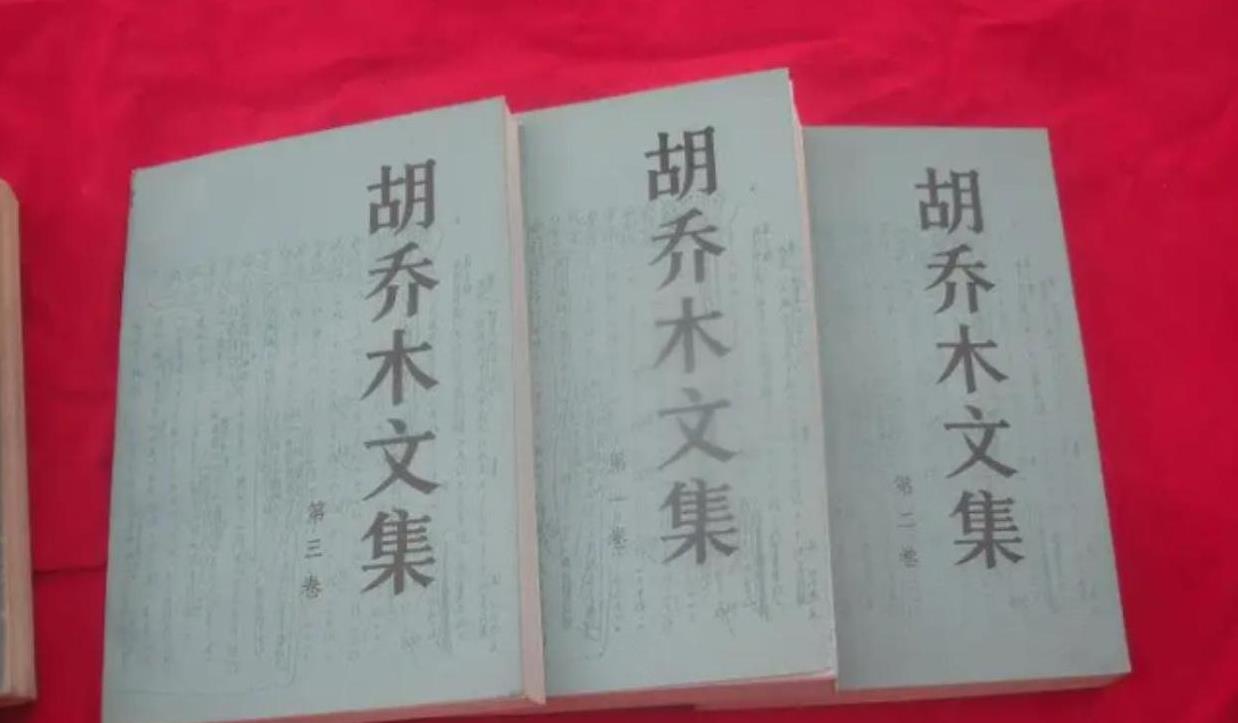

正因这机缘巧合的请假休养,成全了胡乔木对旧体诗词兴趣,后来还编成了《胡乔木文集》。诗词成为胡乔木与毛泽东保持联系的唯一纽带很快胡乔木完成工作交接,从北京迁移杭州疗养。可能杭州的水确实适合疗养,1962年胡乔木身体情况得到好转,他也听从了毛泽东的建议,不管时事,只看一些闲书,并对旧体诗词投入了巨大热情。在毛泽东的带动下,国内的诗刊、报纸乐于发表旧体诗词。1962年成毅在诗词座谈会上,激情洋溢的发表了对旧体诗词的支持,国内文化创作积极性很高。胡乔木远离政治中心和政治圈子,诗词成为他和毛泽东保持联系的唯一纽带,两人经常写信谈论诗词。

1964年,是胡乔木旧体诗词创作的爆发期,仅仅10月到11月之间,就创作了词16首。这一年恰逢建国15周年,国家也从三年困难时期恢复过来,10月国庆氛围浓厚。胡乔木这16首词,2首咏国庆,2首记事,5首贺原子弹爆炸成功,7周感怀生活,全部都寄给了毛泽东修改。毛泽东还真一首一首的推敲了,回信中附了详细的修改,可见主席对诗词是真痴迷、真热爱。其中有一首《沁园春·杭州感事》,很有故事感觉。这首诗源于毛泽东1963年在杭州开会的一次讲话,讲话中多次提到杭州市对古坟和庙宇的保存工作。杭州作为一个文化氛围浓厚的城市,对古建筑、古文化保护十分重视,但凡事过度强调,也容易形成极端现象。60年代的杭州,尤其近郊,古坟林立,不少居民都与鬼为邻,还有老旧的庙宇,大多也盘踞在居民区内。

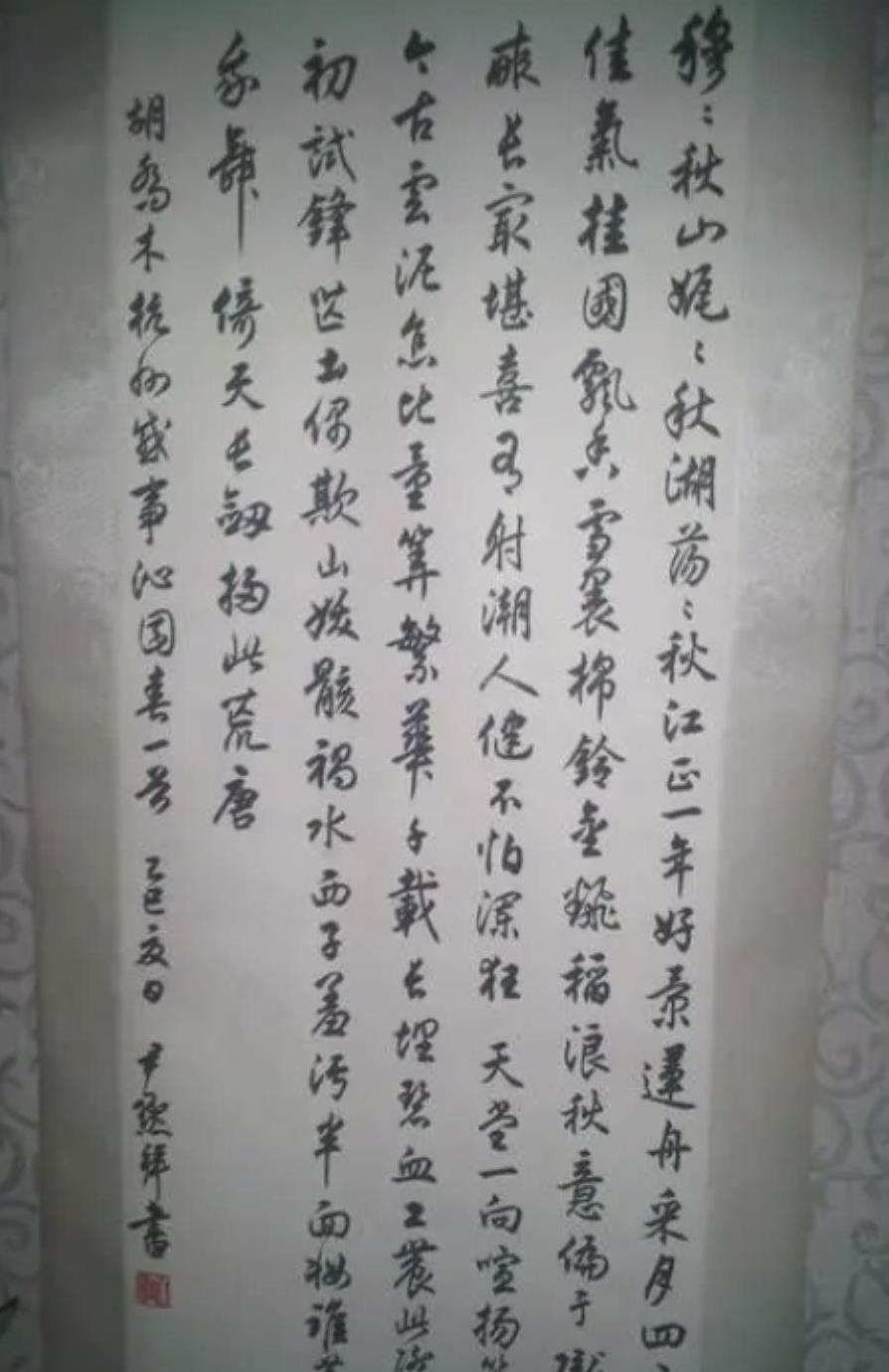

杭州老照片毛泽东批评了这种极端的情况。胡乔木来到杭州之后,时时想到主席的言论,有感而发写下这首《沁园春·杭州感事》,原稿如下:穆穆秋山,娓娓秋湖,荡荡秋江。正一年好景,莲舟采月;四方佳气,桂国飞香。雪裹棉铃,金翻稻浪,秋意偏于陇亩长。最堪喜,有射潮人健,不怕澜狂。天堂,一向宣扬,笑古今云泥怎比量!算繁华千载,长埋泪雪;工农此际,小试锋芒。土偶欺山,妖骸祸水,西子犹污半面妆。天与我,舞吼风奇剑,扫汝生光!毛泽东看过之后,做了几处修改,”桂国飞香“改成”桂国飘香“;”长埋血泪“改成”长埋碧血“;”小试锋芒“改成”初试锋芒“;”西子犹污半面妆“改成”西子羞污半面妆“。最后一句更是大改了一番,直接改成“谁与我,舞倚天长剑,扫此荒唐”。先不说其它细枝末节,最后一句的修改,就很有毛泽东风格,气势磅礴、胸襟开阔之感顿生。经过毛泽东的修改,胡乔木也感叹:“像铁被点化成了金”。

毛泽东不仅帮胡乔木改了词,甚至亲自过问《人民日报》和《人民文学》,安排胡乔木这16首词的发表,可见主席是真心赏识胡乔木和他的作品。有了第一次,胡乔木第二次创作也顺理成章,1965年1月到9月,他又琢磨出诗词26首,在《红旗》上发表。这次同样也寄给毛泽东看,主席坦诚表示,虽也不错,但没有上次的16首惊艳。不过毛泽东热爱诗词的态度不变,依旧回复了大篇的修改意见,洋洋洒洒好几页纸。胡乔木和毛泽东的诗词之交,除了寄自己写的诗词给毛泽东,对毛泽东的诗词作品的传播也颇费了一番心思。1966年,胡乔木主持编写了毛泽东诗词注释本,可惜因种种原因未能出版。

1982年,胡乔木做了一首《有思》怀念毛泽东。直到1986年,为纪念毛泽东逝世10周年,胡乔木才再次主持编写毛泽东诗词注释本。好事多磨,这次编写的内容成功出版了,邓小平还为此书提名签名,最终定下叫《毛泽东诗词选》。1992年,81岁高龄的胡乔木,依旧笔耕不辍,也是在这一年,他在北京因病去世。之后,按照他的遗愿,将骨灰撒在革命老区延安。