1983年6月13日,中国人民解放军总参谋长杨得志来了两位特殊的客人,两位都来自四川,看上去就是普通得不能在普通的农民模样。杨得志将军这年72岁,两位客人看上去稍微苍老一些,但以当时农村老人的面相看,或许要比杨将军稍稍小那么几岁,也相差不远。三位老人坐在军委办公厅的沙发上,就像是老友叙旧一般,杨得志将军脸上始终保持笑容,两位老人虽然刚刚从四川农村到首都北京,但在总参谋长面前,似乎也并不拘谨。聊了许久,两位老农起身离开,杨得志拿出四件皮大衣,送给他们以及另外两位没来北京的老友。

杨得志接见老船工韦崇德、龚万才这两位老人,还有两位没到仍让杨得志惦记的老人有何特殊,让杨得志如此以礼相待呢?杨得志是湖南醴陵人,似乎没有亲友在四川,而他跟四川的渊源还得追溯到长征时期。这两位远道而来的老农民,正是当年红一团强渡大渡河时,帮助撑船的船工韦崇德和龚万才,加上没到的帅仕高和张子云,也是当时四位健在的老船工。强渡大渡河是杨得志率领的红一团在长征中最为重要的一次战斗,如今我们还都能记住孙继先将军为首的大渡河十八勇士。然而,除了十八位英勇的红军勇士外,也离不开当地船工们的积极帮助。杨得志对韦崇德和龚万才说,当年要是没有你们,我们过不了大渡河啊!1935年5月,遵义会议后红军在毛主席的指挥下,四渡赤水出奇兵,将国民党追兵甩在身后,随后巧渡金沙江,沿会理至西昌大道继续北上,准备进入川西北与红四方面军会合。此时,一条大渡河却横亘在红军面前,蒋介石已调集大军围追堵截。在这个前追后堵的严重形势下,红军只有在敌人形成合围前渡过大渡河,不然将面临灭顶之灾。为了争取时间,中央决定以杨得志团长、黎林政委的红一团为先遣队,刘伯承、聂荣臻亲自指挥,直奔大渡河。大渡河是岷江的一条支流,传说太平天国领袖石达开曾在此全军覆没。而在蒋介石的如意算盘里,正是要让红军成为“石达开第二”。

杨得志为了跟敌人抢时间,先遣队穿过彝族区,冒雨行军一天一夜,到达了离大渡河安顺场渡口只有十五华里的一个小村子。战士们在急行军一百十四多里后,停下来倒头便睡了。杨得志跟黎林却怎么也睡不着,两人听着大渡河水哗哗的浪涛声,盘桓着红军险恶的处境。薛岳、周浑元、吴奇伟率领数十万蒋介石的中央军紧追不舍,四川军阀刘湘、刘文辉的部队扼守在大渡河的所有渡口。蒋介石逢人便说石达开兵败大渡河的故事,吹牛说:前有大渡河,后有金沙江,几十万大军左右夹击,共军插翅也难飞过。而杨得志团的任务就是,要让红军生上翅膀,飞过这天险大渡河。杨得志找来当地几位老乡,了解了安顺场的情况以及周边敌军的守备情况,认为要渡过大渡河,必须先抢占安顺场,夺取船只。与此同时,中央军委的命令下下达过来了,要杨得志率红一团连夜偷袭安顺场。刘伯承、聂荣臻亲自到红一团驻地,向杨得志、黎林交代任务,一再强调:这次渡河关系数万红军的生命,必须要完成任务,为全军打开一条胜利的道路!很快,战士们就被从梦中叫醒,冒着毛毛细雨就出发了。黎林率领陈正湘为营长的二营负责牵制下游的敌人,杨得志亲自率领一营(营长孙继先)夺取安顺场。战斗进行得非常顺利,谁也没想到红军这么快就赶到了,正在大吃大喝打麻将,就被缴了械,前后不到三十分钟。攻占渡口后,大家便四处找船,却只找到了一条船,其他都被敌人预先烧毁了。

孙继先杨得志踱步在大渡河边,眼前这一条河宽三百米,深三四丈,对岸都是连绵的高山,湍急的河水碰上礁石,溅起冲天白浪。整整一夜,杨得志都在思索着如何征服这大河天险。凫水?先不说这么宽的河能否游得过去,只看这水深浪高,旋涡肯定少不了,只怕人一下水,立马就要被卷走了。架桥?之前渡乌江的时候,工兵绞尽脑汁也没能完成架桥,最后还是用竹排连起来过的江。大渡河的水流跟乌江比起来,看上去还要更湍急一些,架桥也是不行了。想来想去,唯一的希望还是要借助那只渡船。想到这儿,杨得志将身边的通讯员叫醒,让他赶紧把孙继先找来,将找船工的任务交给一营。孙继先很快就打听到,安顺场最好的船工名叫帅仕高,虽然才20出头,却已经是渡口沿岸闻名的“船老大”。他性格沉稳,身体强健,自小就在大渡河的激流险滩中搏击,练就了一身本领,对于大渡河的地质水文了然于心。孙继先很快就带人找到了帅仕高的住处,安顺场一直在四川军阀的统治下,老百姓见到穿军装的,全都栓门上锁。经过红军战士们耐心细致地说服,加上和颜悦色的态度,让帅仕高打消了疑虑。经过一个晚上的寻找,孙继先一共找来了十几个船工。

天亮以后,雨也停了,大渡河水却还是一股地咆哮、翻腾。杨得志来到河边,通过望远镜看到对岸,渡口附近有几个碉堡,旁边都是黝黑的岩石。他估计,敌人的主力很可能就隐蔽在附近,等红军接近渡口时,他们可以来个反冲锋。尽管如此,杨得志也没有别的选择,渡江是无论如何都要进行的。随即,杨得志命令炮兵连将三门八二迫击炮和数挺重机枪布置在阵地上,轻机枪和神射手也都进入了岸边阵地。火力部署就位后,剩下的就是渡河问题,一共只有一条渡船,也就意味着只能组织一支精干的渡河奋勇队。一听说要挑选勇士,红军战士们很快蜂拥过来,争着抢着要求参加。负责挑选勇士的孙继先营长犯难了,战士们战斗热情如此之高,他不忍心将这股热情浇灭,而时间这样紧急,又不可能慢慢挑选。最后,杨得志建议孙继先集中到一个连挑选。孙继先从二连中挑选了16位战士,一个个神情严肃,斗志昂扬。杨得志看着这些勇士,非常欣慰,这些勇士让人一看就放心。可就在这时,队伍里突然传出“哇”的一声,一位战士哭着走了出来,嘴里还嚷着:“我也要去,我一定要去!”这个战士叫陈万清,是遵义会议后加入红军的新兵。杨得志跟孙继先都被这一场面感动了,两人相对一望,杨得志微微点了点头,孙继先便让陈万清也进入到了勇士的队列。

就这样,一支英勇的渡河奋勇队组成了,二连连长熊尚林担任队长,勇士们每人一把大刀,一支冲锋枪,一支短枪,五六个手榴弹。他们精神抖擞,就等着出发的命令。这时候,帅仕高也过来了,他还叫上了平时跟自己一起跑船的好伙伴张子云、王有伦、郑本元,四人决定一起驾船渡河。由于船太小,一次容不下十几位勇士,杨得志决定分两次强渡。第一船由熊尚林带领,一共九位勇士跳上了渡船,一名船工高喊道:“帅老幺,你力气大,你来撑第一篙哟!”帅仕高二话不说,接过篙杆,急速地搅动着滚滚的江水,惊心动魄的强渡就此开始了。小船劈波斩浪向对岸划去。敌人很快就察觉到红军开始渡河,开始向渡船开火。红军这边,早已经就位的红军神炮手赵章成的炮口,也瞄准了对岸敌人的工事。只见赵章成单膝跪地,口中念念有词,随着一声炮弹的呼啸和爆炸声响起,敌人的碉堡飞向半空。与此同时,机枪、步枪一齐开火,掩护着划船的船工们,一浆一浆地拼命向前划去。渡船在波涛汹涌的河水中,随着巨浪起伏,子弹从四周呼啸而过,落在水里溅起层层浪花。突然,一发炮弹落在了船边,小船剧烈地晃动起来,但老练的船工们很快就让船只平稳下来。杨得志拿着望远镜时刻盯着船只的情况,心也跟着颠簸的小船忽上忽下。就在船只将要靠岸时,一梭子子弹扫到了船上,一位勇士急忙捂住了自己的手臂。正在杨得志为勇士的安危担心时,船身又被炮火打穿一个洞,一下子撞到了一块大礁石上,迅速往下滑去,要是滑到礁石下游的漩涡中,就有翻船的危险了。在这千钧一发的时刻,有几位船工奋不顾身地跳进湍急的河水中,靠强健的体魄、熟练的游水技术,拼命用背顶着船,推着船前进。船上的船工纷纷脱下衣服将洞口塞住,尽力用竹篙撑着。在船工们齐心协力下,渡船终于脱离了险境。离对岸只有五六米远了,勇士们不顾敌人的疯狂射击,一起站了起来,准备冲上岸去。

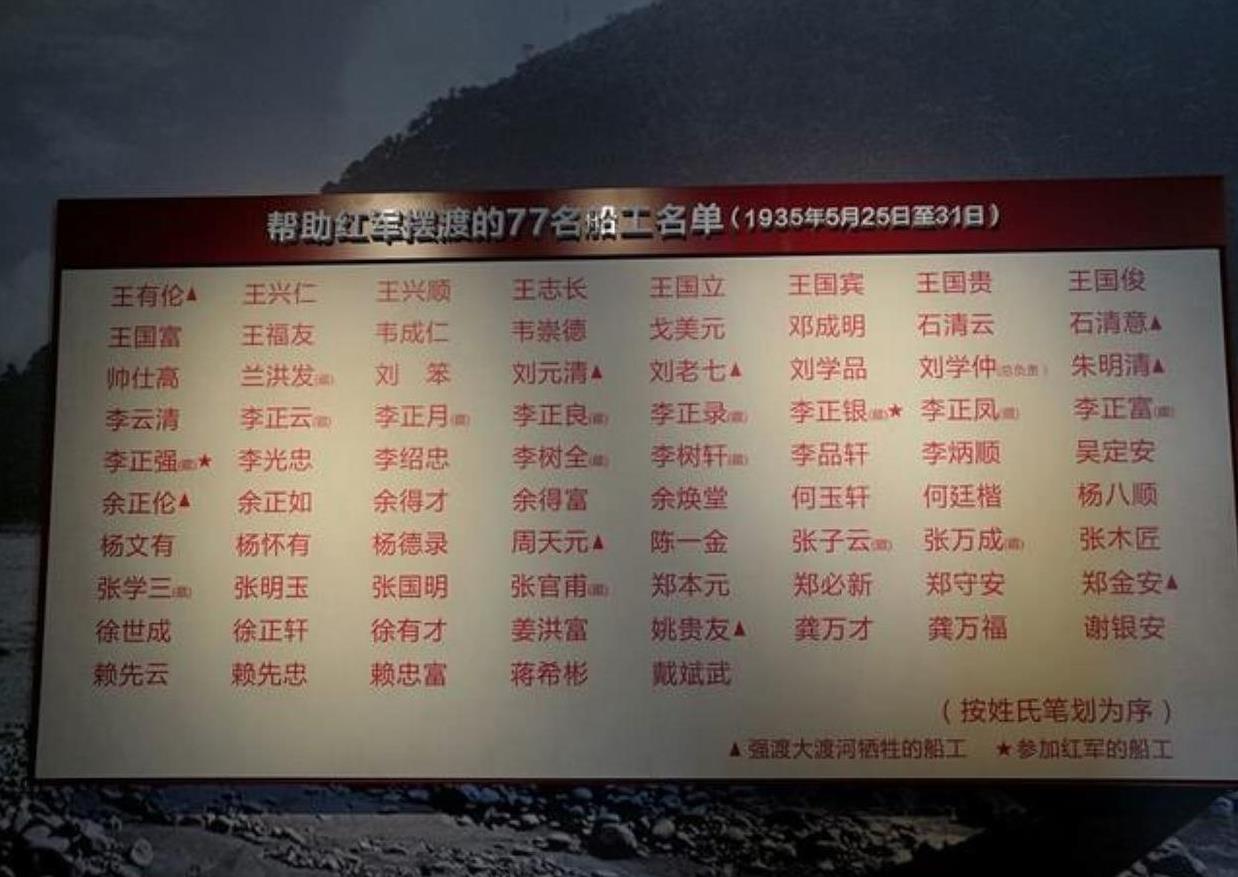

正当胜利在望的时候,对岸一股敌人从村子里冲了出来,涌向渡口,红军过河的仅有9个勇士,敌人在人数少占据了绝对优势。杨得志急得大喊:“给我轰!”赵章成迅速调整炮口,很快,一枚迫击炮弹像长了眼睛一样,飞过大渡河,不偏不斜落在敌群中间炸开了花。机枪排排长李得才的重机枪也开火了,敌人被打得东倒西歪,一个接一个倒了下去。经过激烈战斗,红军顺利占领大渡河南岸渡口,并缴获敌船3只。第二船勇士由孙继先营长亲自带队,很快也渡过了河,跟第一船的勇士会合,拼命阻挡住敌人的反扑。强渡大渡河的十八名勇士,分别是:一营营长孙继先、二连连长熊尚林、二排排长罗会明、三班班长刘长发、副班长张克表、战士张桂成、肖汉尧、王华停、廖洪山、赖发秋、曾先吉、四班班长郭世仓、副班长张成球、战士肖桂兰、朱祥云、谢良明、丁流民、陈万清。此时,闻讯赶来帮助红军渡河的船工也增至77人,这其中就包括韦崇德和龚万才。杨得志跟红一团团部乘坐第三船过了河,刘文辉的川军已经溃不成军,附近的群众都说:“红军是飞过来的!”随后的7天7夜里,77名船工轮流交替、日夜不歇,最终将8000多名红军将士,送过了水流湍急的大渡河。

因为薛岳部紧追不舍,全部红军渡过大渡河已来不及,最后红一师和干部团渡过河,沿河北上,抢占距离安顺场三百余里的泸定。红四团在另一岸疾驰猛进,打了一场英勇的飞夺泸定桥的战斗。最终,红军千军万马顺利渡过了大渡河,蒋介石要把红军变为“石达开第二”的美梦彻底破灭了。蒋介石严令刘文辉追究责任,在枪决了安顺场的守军头领后,又将怒火迁向帮助红军渡江的船工们,帅仕高成为抓捕名单上的第一个。在听到消息后,帅仕高通知众位船工逃离了安顺场,前来抓捕的川军一无所获。1950年,大西南地区彻底解放,时任西南军政委员会主席的刘伯承获悉大渡河那些船工流落他乡,组织专人寻找那些老船工。经过调查寻访得知,当年护送红军渡河的60余名船工(最初的77位船工有的牺牲了有的加入了红军)中流落他乡的尚有近20人,多年来他们飘泊在外,隐姓埋名,以打短工、跑马帮、淘金矿谋生,更有流落到彝人部落,给黑彝奴隶主当了奴隶娃子。很快,20多位船工陆续回到了安顺场,得到了妥善的安置。然而,帅仕高却始终没有音信。直到1952年,率部进驻大凉山剿匪平叛的西康军区副政委鲁瑞林在无意之中有个惊人发现。在平定一伙彝族叛匪后,跟当地彝族人沟通的过程中,发现一位奴隶能自如地沟通。在得知自己遇到的是红军后,这位奴隶激动地讲起了当年在大渡河的事迹,原来他就是帅仕高。得知帅仕高已经找到,彭德怀跟刘伯承都感慨道,终于找到他了。

帅仕高就这样,在流落他乡17年后,帅士高回到了久别的家乡——石棉县安顺场。当地政府对这位革命的功臣很重视,派专人将他送到成都治病。遗憾的是,由于错过了最佳治疗期,他的那只眼睛已经永远地失明了,身上的其他病则得到了有效的治疗。1965年,彭德怀出任西南三线建设第3副总指挥时,曾专门到医院看望正治疗眼疾的帅仕高,让帅仕高激动不已,分手的时候,彭德怀送给帅士高30块钱,3包大前门香烟。1980年代,杨得志、杨成武等诸多开国将军都曾专程到安顺场拜访帅仕高。1995年,84岁的帅仕高安然辞世。