大家好,我是梨白,一枚历史和写作萌新爱好者,欢迎关注哦~本文为原创,盗文必究!

“大宋文人相”系列回归,前一阵咱们讲了文人相轻也重情之北宋名相吕夷简和他的“对头”范仲淹的事儿,感兴趣的小伙伴可以到梨白首页搜索或者直接在列表中寻找。

上次咱们就说了“文人相轻”这词源自三国魏曹丕的《典论·论文》,“文人相轻,自古而然”,是文人们表达自己观点的一种行为,在北宋初期和中期,这种行为大多数是对事不对人的。

就像吕夷简和范仲淹,两个人虽然在朝堂之上吵得不可开交,但是大事儿之前吕夷简依旧会推荐范仲淹,不为其他,他觉得范仲淹适合,所以两个人最后其实是有点“惺惺相惜”的意思。

今天咱们说得是苏轼、王安石和章惇,把这三放一起,那是因为他们之间还真存在着非常“紧密”的关系,真的就是扯不断理还乱。

这篇小文咱们不会像吕夷简、范仲淹一篇徐徐道来,毕竟王安石和苏轼还有苏轼和章惇的那些事儿梨白已经写过很多遍了,感兴趣的小伙伴可以到梨白首页搜索。

这篇小文咱们简略他们“积怨”的过程,重点关注结果。

“王苏”:向左走,向右走王安石和苏轼这对“冤家”可谓“积怨”很深,王安石对才华一流却不怎么“低调”的老苏一家都不太满意。

这其实也是性格使然,王安石本人的性格雷厉风行,比较刚直,老苏家一家则是宋代文人比较典型的行事风格,风流多彩,有着天真浪漫的文人气质。

王安石和三苏都在唐宋八大家之列,但王安石对从宋朝时弄出来的“天下文宗”并不感兴趣,他更加偏向于“实干”。

唐宋八大家中宋朝的六位关系其实都是很紧密的,苏轼三父子进京赶考的时候,欧阳修就是文坛领袖,八大家之一的曾巩是他的学生。

等着苏轼、苏辙才华展露的时候,欧阳修求贤若渴,且还是那一年的主考官,苏轼、苏辙自然而然也成为了他的门下学生。

等着欧阳修见了苏洵,更是觉得相见恨晚引为知己,欧阳修、曾巩、王安石关系同样密切,然而王安石和三苏却是怎么也看不对眼。

苏洵的文章好言兵,有纵横家的风格,彼时名动京城,王安石也读了几篇,结论确实“独不嘉之。”

这话说也就说了,就像咱们上文提到过的,苏洵文章的壮丽也好,纵横捭阖也罢,对于求实干的王安石来说到底只是波澜壮阔,意义不“大”。

好死不死,王安石的话被传了出去,然后“文人相轻”的毛病就来了,这是王安石和三苏“交恶”的开始。

之前的文章中梨白就提及,苏轼和苏辙其实也是性格不同的两种人且在政见方面也有差异,但是无一例外两个人的文章风格还是继承了父亲苏洵的风格,毕竟道观启蒙后两兄弟就是苏洵教的。

都说打虎亲兄弟,上阵父子兵,这父亲被人说了,儿子心里肯定也是不好过的,朱熹就曾经在《朱子语类》中就提及“老苏之出,当时甚敬崇之,惟荆公不以为然,故其父子皆切齿之。”

苏洵确实也看不上王安石,还认为王安石是个奸臣,那一篇真假难辨、不知道到底是不是出自苏洵之手的《辨奸论》大家怎么看都觉得是为王安石所作。

说实话,这点梨白是不太赞成苏洵的,说归说,做归做,影射,对事儿也对人不是君子所为,当然那篇《辨奸论》的真伪存疑。

但既然大家都认为是苏洵所作,说明无论是从文风还是对于王安石的厌恶上,都让后人看到了苏洵写作的影子。

等到了苏轼这里,和王安石最主要的“冲突”就是熙宁变法。

王安石对于变法是坚定的,为了推行变法,其骨子中强硬的做事风格展现的淋漓尽致,为此得罪了不少人。

而苏轼的性格刚好和王安石相反,天真浪漫,实际上梨白觉得苏轼的政治观点是随着时间改变的,这点和王安石大相径庭。

有错吗,也没错,甚至现在看来还有一种辩证的思想方式在里面。

王安石认为变法改革就要大刀阔斧,先施行后再一边改正其中的缺点,说白了就是先动。

变法初期,苏轼对于王安石的变法也不是一棍子打死,认为有些不错,但有些又不咋的,应 该再看看。

两种不同看法的人撞到了一起,王安石又处于“高位”,苏轼的结果可想而知,被贬出京了。

被贬的苏轼心情肯定不咋的,起初是抱怨王安石的,还曾度过了一段对王安石变法全面否定的时间,特别是到了地方看了变法实施的效果后意见就更多了。

这期间还发生了弟弟苏辙先是看好变法,并被王安石吸收成为了变法队伍中的一员,且被十分看重,这点我们就能看出王安石“轴”归“轴”,也不是一个因为苏洵、苏轼就否认苏辙的人。

但参与变法后苏辙的观点也发生了转变,还倒打了王安石一耙,于是苏辙也出京了。

然后王安石虽然是熙宁变法的先锋,但其实由他亲自执政变法的时间都不到十年,其中还两次被罢相。

其二次罢相的时候还发生了苏轼调任湖州,上表有抱怨变法的嫌疑,还由此引发了宋朝影响很大的“文字狱”乌台诗案,差点被噶。(关于“乌台诗案”小伙伴们也可以到白首页搜索,有惊喜哦。)

就看王安石平时和苏家兄弟刀枪舌箭的样子,王安石即便是罢相也是能踩苏轼一脚的,但是王安石没有。

他也给苏轼求了情,“圣朝不宜诛名士”,这何尝不是王安石对于苏轼的认可呢?

同时王安石的弟弟王安礼也为苏轼求了情,有意思的是这位王安石的同胞兄弟其实也是反对变法的。

其实随着阅历的增加以及被贬后有更多的时间“思考人生”,苏轼也意识到变法初期他有一些武断和意气用事。

元丰六年,苏轼在给老友滕达道的信件中提及,“吾侪新法之初,辄守偏见。。。。。。若哓哓不已,则忧患愈深”,此时的他大概也知道了王安石变法的初衷。

苏轼被贬黄州时王安石在金陵闲赋,彼时两人通过好友已经有了来往,王安石对于苏轼在黄州的一些诗词文章也是大家赞赏。

等着元丰七年,宋神宗有了重新要用苏轼的想法时,苏轼在北上的过程中还是和王安石见面了。

宋朝的文人有一大特点,无论在朝堂之上吵得如何热闹,等着都有自己的身份见面的时候不光是一笑泯恩仇了,还有点惺惺相惜的意思了,一些笔记记载两人还一起游览了蒋山,气氛很是欢快。

之后两人之间也有书信往来,苏轼还曾经表示要去金陵买地和王安石做邻居。

元祐元年,王安石病逝,“有意思”的事苏轼奉命撰写《王安石赠太傅制》。

彼时,主政的司马光作为旧党领袖表示礼待王安石,苏轼在这篇文章中对王安石的政绩、学问和文章都表现出了推崇。

具官王安石,少学孔孟,晚师瞿聃。罔罗六艺之遗文,断以己意;糠秕百家之陈迹,作新斯人。属熙宁之有为,冠群贤而首用。信任之笃,古今所无。方需功业之成,遽起山林之兴。浮云何有,脱屣如遗。屡争席于渔樵,不乱群于麋鹿。进退之美,雍容可观。。。。。。

这里也插一嘴,王安石科举时成绩是一甲第四,就是探花郎后头那个,学问肯定是不比三苏差的,毕竟咱苏老泉还没科举成功过,论科举结果,三苏都在王安石之后,哈哈哈哈,这里就是提一嘴。

对于王安石和苏轼两人之间的纷纷扰扰可以归结到政见不同,性格不同,还源于两人对于事情的理解不同。

其实之后的新旧党派之争已经是对人不对事了,但是随着苏轼所见所闻在大脑中辩证之后,他也意识到了新法中的一些可取之处,然后就是既不被新党待见也不被旧党认可,此时的他不知道有没有体会到王安石曾经面临的境遇,就政治远见来说,梨白认为王安石是比苏轼等人眼光长远的。

本来想把王安石和苏轼、苏轼和章惇的事情“一锅”写完,没想到一写还是多了,那么咱们就下一篇再和大家说说章惇和苏轼的那些事儿,关于王安石和苏轼小伙伴们有想说的也可以在评论区留言,期待大家的转赞评哦~

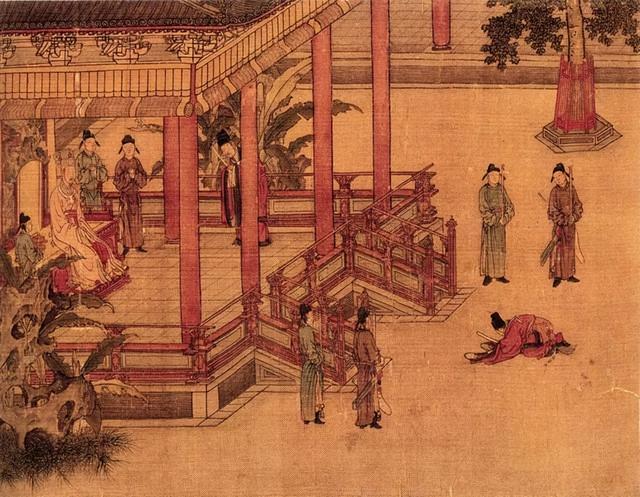

(文中所有图片来自网络,如涉侵权,请联系删除!)