在清代京城任职的汉族官员,若其官阶晋升至尚书级别,往往会获享诸多殊荣。其中,包括加授宫保衔、赏赐佩戴花翎以及赐予黄马褂等。然而,此类皆属荣誉性质的嘉奖。而对于汉族大臣而言,真正兼具实惠价值与至高荣誉的奖赏,依文献记载,当属“赐宅”。

从表面观之,赐宅这一举措似未彰显出极高的尊崇意味。然而,深入探究便知,于清代汉族官员群体而言,获赐宅邸实则是一种极为难得的“恩遇”。据非详尽统计,整个清朝时期,有幸获此殊荣的汉族大臣人数,尚不足二百人。

从封建帝制的权力分配与政治格局视角审视,皇帝为何鲜少将宅邸轻易赐予汉族官员?经综合考量,原因主要涵盖以下几方面。

【清代统治者对北京的人口数量控制极严】

自明朝中期以降,北京人口规模约稳定于70万上下。迨至顺治年间,因兵燹之故,北京户籍人口仅65万。至康熙末年,该数值突破90万。此后,北京人口持续呈递增态势,然而直至晚清末年,其人口总量亦仅约110万。

自乾隆初年肇始,迄于道光一朝,全国人口数量呈迅猛增长态势,其增幅逾四倍之多,最终攀升至四亿之众。然而,就人口增长速率这一维度而论,彼时北京地区人口的增长率极为低微,几乎可视为无增长态势。

从历史研究视角而言,虽御史未能获取确凿实证以表明清代针对落户北京存在特定限制条款;然而,基于诸多史料综合分析与推断,基本可以判定,彼时汉人官员若欲于北京实现定居,所面临的困难程度颇高。

鉴于朝廷旨在对京城人口规模予以严格管控,故而在赏赐方面,皇帝通常不会将不动产,诸如宅邸、店铺及田产等,赐予汉族官员。

从历史文献记载及相关研究来看,大体可以判定,于京城任职的汉族籍官员,除极少数特殊情况外,绝大多数官员在致仕之后,并不具备留居京城的资格。这一现象与诸多影视文学作品所呈现的情况相符,即官员一旦退休,便须回归原籍。甚至在其离世后,灵柩亦要运送至家乡予以安葬。

朝廷颁行的硬性规定明确要求官员退休后返回原籍,旨在促使其尽快从现行政治体系中剥离。特别是对于那些位高权重、身负要职的官员而言,若于退休后仍滞留京城,极有可能对朝廷政务的正常运转造成干扰。

此外,从人口管理角度而言,若于京城任职的官员在致仕之后均选择留居京城,势必会引发人口规模失控的局面。当时,京城基础设施尚处于发展阶段,承载能力有限,此种情况不仅会给城市运行带来巨大压力,还将对旗人原本的生存空间形成挤压。

事实上,官员于致仕后归返原籍,并非全然归因于朝廷所设限制,很大程度上,这一现象与古人秉持的“落叶归根”理念密切相关。

【赐宅对象的级别最低是尚书】

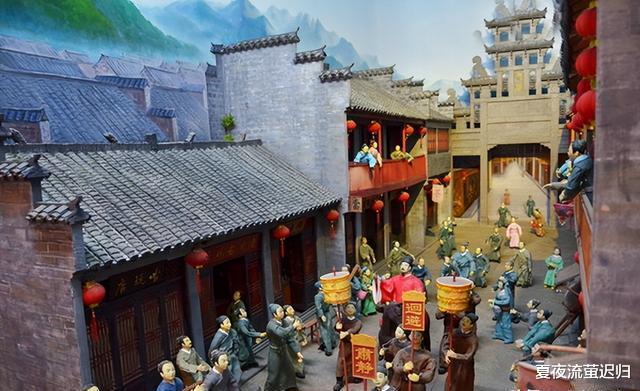

对清代北京城市格局有所研究的人士皆知,彼时北京内城为八旗子弟的聚居之地,而外城则主要是普通民众的栖息之所。至于在京任职的汉族官员,无论其品级高低,普遍择居于南城之外。

以张廷玉、刘统勋等为代表的官员群体,于获赐宅邸之前,所处居住状况与众多品级较低的京官并无二致,皆在南城外赁房而居。

南城因汇聚众多社会贤达,致使其房价在当地久负昂贵之名。于南城房产租赁领域,房东秉持一视同仁之原则,无论租客为衙署之高级官员,抑或仅是司职杂役之微末人员,均依据既定价格标准收取租金,绝无依身份地位而区别定价之情形。

仅从获取政治社交圈层的角度而言,较高的房价或许尚可接受。然而,南城地区存在显著的地理劣势。其地势处于相对低洼之处,每逢雨季,便会出现严重的积水现象。这种状况不仅影响区域的正常生活秩序,还致使居民不得不承受诸如衣物长时间无法晾干等困扰,对日常生活造成诸多不便。

对于汉族官员而言,更为棘手的状况是,随着社交圈子的不断拓展,人情请托现象便难以避免。每日,前来拜访并恳请官员为其办理事务者络绎不绝。正如相关文献所记载:“京官咸以为苦”。

清廷统治者洞察汉员所处困境,自顺治时期起,便形成一项不成文之规制:汉阁臣可获赐府邸于内城。

此标准在后世为历代帝王所严谨奉行。“阁臣”,即正一品之内阁大学士。关于尚书是否应赐予府邸,清世祖顺治帝未作明确谕示。然而,据相关史料考究,诸多尚书级别的汉族官员亦享有此等待遇。

以乾隆时期闻名遐迩的水利专家兼文学家裘日修为例,其生前仕途巅峰官至户部尚书。鉴于裘日修在治理黄河等水利事务上多年建树卓越,乾隆皇帝出于嘉许与褒奖,特赏赐府邸于石虎胡同。

在历史记载中,不乏关于大学士获赐府邸的相关内容。如张廷玉,其获赐府邸于护国寺胡同;蒋廷锡,府邸赐予之地为李公桥;刘统勋,获赐宅第位于东四牌楼;董诰,则被赐第于新街口。

御赐匾额,常与赐第相伴,此乃彰显皇恩的重要荣誉形式。因府邸既由帝王赐予,御笔题写匾额,更能淋漓尽致地展现皇恩之深厚广博。以雍正七年为例,彼时,雍正皇帝不仅赐予大学士蒋廷锡府邸,还特意御题 “钧衡硕辅” 匾额,足见对其恩宠有加。

阁臣获赐府邸这一现象,实具合理性。盖因阁臣时常蒙皇帝宣召,于特定时局之下,宣召频次尤高,甚至一日之内可达数次。以雍正初年为例,彼时西北战事骤起,保和殿大学士张廷玉肩负重任,几乎每日皆于宫中随侍圣驾左右。

【所赐之第并非是私人财产】

在古代社会,等级制度森严,针对不同阶层的人群,其居住房屋的规格存在明确且严格的规范。据《大清会典》的明确记载:

在古代职官住房分配体系中,各级官员依品级差异,所获住房配置有所不同。一品官员可获二十间宅邸;二品官员则配予十五间住所;三品官员对应十二间居室;四品官员能得十间房舍;五品官员分得七间屋宇;六品官员获配五间住房;七品官员可得四间寓所;至于八品与九品官员,均各分配三间房舍。

以张廷玉为例,雍正帝赐予其宅邸,此宅邸规格与一品大员之身份相符。张廷玉本人居住于此,自无不可。然而,张廷玉诸公子虽皆出仕朝廷,却无一人获任大学士之职。依据当时规制,因其子辈官职未达相应品级,故该宅邸他们不得居住,否则便构成僭越之举。

鉴于此类宅邸已无法供大臣子孙居住,依照规制,朝廷便将其收回,以备日后重新赐予其他臣子。由此可见,清代帝王在权衡政务时,谋略精妙。一方面,此举赋予大臣与其身份相符的尊荣;另一方面,亦为国家财政减轻了一定负担,实现了赏赐制度与财政支出间的有效平衡。