让我们从越南胡志明主席发出的一份高度机密电报开始讲起。

1966年3月中的某个日子。北京中南海。

三月的春风轻轻吹过中南海湖边的柳树,柳枝随风摆动,时而上扬,时而下垂,时而向左,时而向右,节奏或快或慢,姿态轻盈优雅。

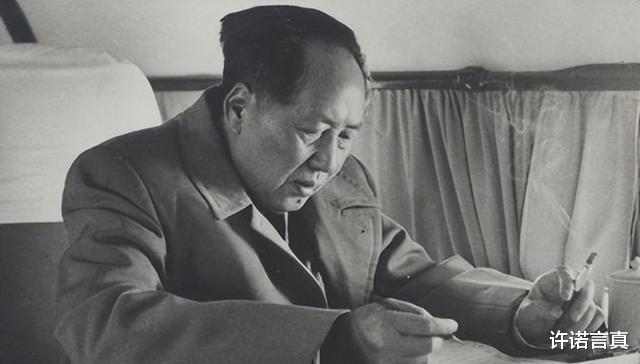

在中南海的菊香书屋里,四周静悄悄的。毛主席手里捏着根烟,专注地翻看着秘书刚送来的文件。

“滴滴答、滴滴答……”这时,一份急报的电波从中南半岛东边一个地方发出,坐标是北纬8度10分、东经102度9分,穿过层层云雾,直奔北京而去……

猛然间,房门被敲响,紧接着传来一个响亮的喊声:“主席,有份紧急密件需要您立即过目处理!”

毛主席掐灭了手中的香烟,拿起密电认真阅读。没过多久,他皱起眉头,又仔细地重新看了一遍……

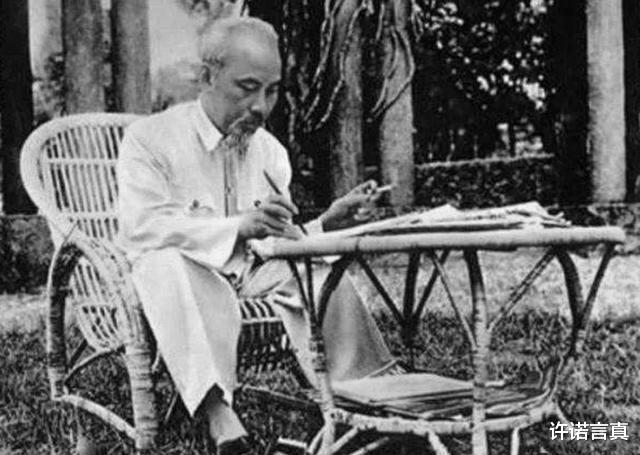

越南国家领导人、越南劳动党领袖胡志明紧急致电中国领导人毛泽东。

电报内容大致是:美军对越南北部进行了猛烈轰炸,导致越南军民伤亡惨重。由于缺少血浆,很多伤员得不到及时救治而死亡。越南政府曾向苏联请求血浆援助,但被委婉回绝。在危急时刻,越南政府转而向中国紧急求助,希望获得100万毫升血液及一批医疗设备和药品。

毛主席又点上一支烟,深深抽了一口,略作思考,随后用手轻轻抚平那张电报,在上面写下:“人命关天,建议支援200万毫升。”

随后,毛主席按下桌上的电铃,叫来工作人员,吩咐他们把电报立即送到西花厅,交由周总理亲自处理。

下午三点,毛泽东主席签发的电报被送到了周恩来总理在西花厅的办公室。

周恩来总理那天因为有外宾接待任务,一直忙到晚上十点前后,才坐着那辆黑色红旗轿车回到中南海的西花厅。

周恩来总理一回来,秘书们就急忙从办公室抓起文件和电报,快步奔向总理的办公室。这些都是总理外出期间收到的国内外重要文件,正等着他审阅批示。

周恩来总理招呼大家:“各位,请把你们手里的文件都放到我桌子上来。”

周恩来总理脱下外套,解开衣领,坐下来专注地处理文件。

秘书们提前把这些文件整理出了简要提纲,好让周总理审阅时能快速抓住重点。

周总理看完黑龙江等地的汇报材料,忽然记起一事,转头对秘书说:"主席那边有批示吗?快把主席的批示拿给我看看。"

“这是主席签过字的文件。”秘书把毛泽东主席批阅的电报递了过来。

周总理仔细读完电报,抬手看了看时间,接着问:“主席的批示是什么时候送到这儿的?”

时间是下午三点整。

"这份关键文件你们居然拖了将近7个小时才送到我手上?到底是怎么回事?"周总理明显很不满意。

“总理,看您一直在外面忙,我们没敢打扰您。”秘书有些紧张地小声说道。

“你们做事也太不像话了!我都强调过多少次了,只要拿到主席的批示,必须第一时间通知我。不管我在休息还是忙着,都不能耽误。这次的事情必须引以为戒。”

看完胡志明主席的电报后,周总理认真思考了毛主席的批示。他注意到,胡志明请求我们支援100万毫升血浆,但毛主席直接指示给200万毫升。这让周总理明白,毛主席对帮助越南对抗美国这件事非常上心。周总理觉得,这件事必须抓紧时间,认真完成。

周总理在毛主席的批示下方写下了这样的指示:"请立即转交卫生部钱信忠部长,按照主席的指示尽快落实。具体执行过程中,可与铁道部进行沟通协商。周恩来。"

周总理把电报递给秘书,一脸认真地说道:"你赶紧把这份电报交给钱信忠部长,告诉卫生部,务必又快又稳地完成主席交代的工作。"

卫生部长钱信忠收到毛主席和周总理发来的电报指示,意识到事情非同小可,立即联系时任铁道部长吕正操进行商议。

钱信忠和吕正操两位部长都是资深的革命前辈,早在土地革命年代就成为了共产党员。在抗日战争期间,钱信忠担任八路军总部野战卫生部的部长,而吕正操则是八路军晋绥军区的司令员。到了1955年,他们分别获得了上将和少将军衔,既是并肩作战的战友,也是多年的老朋友。

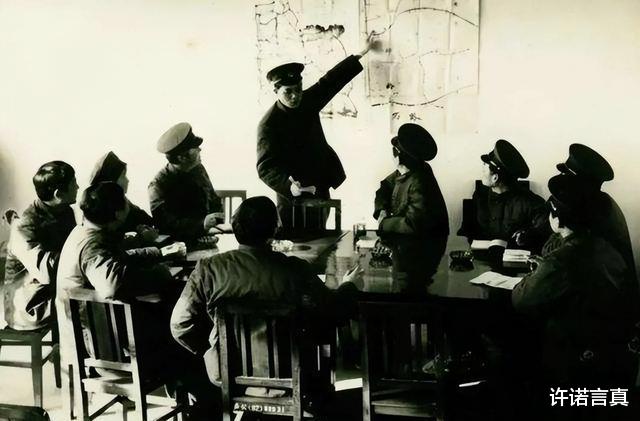

吕正操得知毛主席和周总理对越南胡志明主席提出的血浆援助请求都作了指示,立即找钱信忠商量,建议赶紧召集两个部门的有关人员开会研究。他们需要尽快制定出一套完整的方案,包括采血、保存、消毒、运输以及安全保障等各个环节,确保高质量、安全地完成毛主席和周总理交代的任务。

在双方会晤中,钱信忠向与会人员汇报了越南胡志明主席向中国寻求血浆支援的事宜,并传达了毛主席和周总理的重要指示。他特别强调:"各位同志,这项任务是由毛主席和周总理直接下达的,不仅关乎支援越南抗击美国,更是影响中越两国关系的重要政治任务。"

卫生和铁路系统的各个单位要紧密配合,抓紧时间研究出一套从采血到运输的全流程管理办法,包括血液采集、保存、消毒和运送的具体操作步骤。

吕正操随后说道:"老钱,你是行家,看你这架势,应该早就想好对策了。要不你先说说你的想法?"

钱信忠曾经担任过八路军、华北军区和西南军区的卫生部长,1951年去苏联留学并拿到了医学副博士学位。他想了想说:"我觉得咱们给越南的血浆一定要确保是新鲜的,还得用专门的设备消毒杀菌,经过严格检查。现在能做到这些的,只有江苏、浙江和上海,因为这三个地方条件都比较好。所以,我建议把任务交给这三地的卫生厅,让他们赶紧组织身体健康的人献血,一定要在规定时间内采集到符合标准的血浆。"

钱信忠转过头,望向吕正操,继续说道:“老吕,采血的事情搞定了,接下来咱们得好好想想怎么把这些血运走。”

存血是个技术活儿。血从人体抽出来后,得先做安全检查和消毒。刚处理完的血很容易结块,所以得加防凝剂。存血和运血时还得一直保持低温,太热或太冷都会让血浆坏掉。所以运血的火车必须能一直保持恒温才行。

吕正操听钱信忠提到运送血浆需要恒温车厢,立刻皱起了眉头。他想了想,说:"咱们铁路目前没有专门运血浆的冷藏车。只能把现有的食品冷藏车改造一下,让它符合运血浆的标准。"

在钱信忠和吕正操两位部长的直接领导下,卫生部和铁道部迅速敲定了合作方案:江浙沪三地将承担采集血浆的工作;铁道部则负责改造现有的食品冷藏车,确保它们符合运输血浆的标准;整个行动需要严守秘密,并采取必要的保密手段。

会议结束后,卫生部长钱信忠和交通部长吕正操亲自前往位于朝阳区建外大街光华路32号的越南驻华大使馆,就运输事项进行具体对接和安排。

越南驻中国大使馆马上联系国内询问意见,河内方面建议把交接地点选在与云南河口县相邻的越南老街。河内这么想是有原因的:老街就在红河边上,万一通往首都的铁路被炸毁,还能走水路把血浆送到河内。

考虑到越南方面的需求以及采血地点的位置,铁道部最终确定杭州作为这批血浆的起运点。他们特意将负责运输的车厢编号为"663",并将相关的车厢改造项目命名为"663工程"。

铁道部打算在血浆采集完成后,把编号为"663"的车厢连接到从上海出发开往昆明的79次列车上,先运到昆明,再转运到中越边境的河口站。

为确保江苏、浙江、上海三地准确无误地完成这批重要援助物资的任务,卫生部和铁道部各派出3名干部组成联合小组,迅速赶往杭州,实地指导"663工程"的实施。

“663工程”开工的第二天,就发生了一件让人意想不到的事:钳工诸志岱突然上吊自杀了,这件事显得格外蹊跷。

北京的工作组一到杭州,就向浙江省政府说明了这次的任务:要在半个月内完成对“663”号车厢的改造,确保它能够正常使用。一旦测试通过,就要马上通知江苏、浙江和上海的卫生部门,让他们在规定的时间内把采集好的血液送到杭州火车站,然后尽快运往越南。

浙江省政府迅速行动,召集有关部门开会讨论,集中技术资源,全面展开"663"车厢的改造任务。他们从各个工厂挑选了多名技术过硬的工人组建专业团队,同时从铁路机务部门选派了一位经验丰富的技术人员,专门负责这次车厢改造的技术指导工作。

徐晚群科长他们在机车编组站的每个岔路口都装上了隔离带,只留一个口子进出;除了干活的人,其他人一律不准进。20多个警察分成两拨,日夜守在工地上。

机务段资深钳工诸志岱负责牵头推进"663"车厢改造项目的技术实施。

诸志岱的机械技术在上海铁路局里是响当当的。早在五十年代,他就拿到了技师资格,这可是钳工里的最高级别。

诸志岱不仅技术过硬,而且为人踏实、政治上值得信赖。每次毛泽东、刘少奇、朱德、周恩来等国家领导人来杭州,他们的专列检修工作都由诸志岱负责。从这一点就能看出,他在技术能力和政治可靠性上都非常出色。

让人想不通的是,这个平时表现很好的老工人,在“663工程”开工的第二天,突然被说成是偷东西的,还莫名其妙地吊死了。

事情是这样的:

3月16日,"663工程"正式启动。为了确保15天内完工,工人们分成两班,24小时不间断施工。技术负责人诸志岱任务繁重,不仅全程跟班,还吃住在工地,一刻也不离开。

3月17号下午三点,诸志岱骑着自行车从工地出来,后座上绑着一个帆布工具包。

车子开到工地入口,负责站岗的两名警察冲他招手打招呼:“老诸,最近挺忙的吧。”

诸志岱作为项目主管,常驻工地的时间最多,所以跟执勤的民警关系很熟。

诸志岱从自行车上下来,一边推着车,一边笑着说:“不急,先去库房拿点油漆。”

通过检查站后,诸志岱再次骑上自行车,朝着仓库的方向出发。

诸志岱正走着,右边突然传来一阵急促的自行车铃声,“叮当、叮当”响个不停。他还没回过神来,只听“咣当”一声,一辆自行车直接撞上了他。转眼间,两人和自行车一起摔倒在地。

“你怎么这么冒失——你是做什么的?”诸志岱从地上爬起来,一边拍打着衣服上的灰,一边低声抱怨着。

"这不是食堂做饭的小王吗?也太粗心了,竟然把诸师傅给碰倒了。"在卡口站岗的民警见状赶紧上前,伸手扶起了倒在地上的诸师傅。

“不碍事,不碍事,警官。”诸志岱赶忙向警察解释。

警察弯腰帮诸志岱拾起掉在地上的工具包。就在他拿起包的那一刻,突然"哗啦"一声,一束闪着银光的东西从包里滑了出来,在阳光下格外耀眼。

警察立刻警觉地问道:“老诸,你手里拿的是啥?”

小王赶紧凑过去瞧了瞧,犹豫地说:“这玩意儿看起来好像是银的。”

诸志岱转身仔细一看,顿时吓得脸色发青。他双手僵直地垂在身侧,满脸通红,嘴巴张得老大却说不出一个字来,只能干瞪着眼。

“诸师傅,你老实告诉我,这到底是什么?”警察的语气突然变得强硬起来。

诸志岱一脸尴尬,结结巴巴地说:“就、就是那个银焊条。”说完,他双手抱头,沮丧地蹲了下去。

小王捡起掉在地上的银焊条,拿在手里掂量了一下说:"挺沉的,差不多有一斤重。"说完就把银焊条交给了旁边的警察。

警察拿着银焊条在诸志岱面前晃了晃,问道:"老诸,你不是说去仓库领油漆吗?怎么从工地把这东西给带出来了?"

诸志岱被问得哑口无言,支支吾吾了好一会儿,最后只能低声说道:"这事儿我确实一点都不知道。"

这批白银焊条,当年市场价差不多要200块。要知道1966年全国职工平均工资才583块,200块钱在当时绝对算得上一笔不小的开支了。

按照1960年代的法律规定,如果有人偷了别人的东西,在城市里金额超过25块钱,或者在农村超过15块钱,警察就得开始调查这个案子了。

一向看重事实的徐晚群科长,考虑到诸志岱平时的为人处事和工作态度,认为这件事未必就是他做的,还需要深入调查。因此,徐科长决定暂时保管银焊条,让诸志岱先回家等通知。

徐晚群科长马上把这件事报告给了联合工作组的领导。领导得知后,觉得负责“663工程”的技术组负责人诸志岱有偷拿公家东西的嫌疑,这是思想不端正的表现。由于“663工程”是个重要的政治任务,思想不端正的人不适合继续参与。因此,联合工作组决定把诸志岱调离“663工程”。

机务段的领导向诸志岱传达了联合工作组的决定,他听完后既困惑又感到冤枉。他心里琢磨:从第一天上班起,到成为上海铁路局的技术尖子,全靠自己本分做人、踏实做事得来的成就。现在却被冤枉成小偷,还被踢出了“663工程”,以后还怎么面对家人和同事?

诸志岱把面子看得比命还重要,他越想越觉得没脸见人,最后选择了用死亡来证明自己的决心。

诸志岱回到家,把自己关在屋里,用笔写下“我没有偷东西!诸志岱最后的话。”,然后把这张纸放在了桌上。

那晚,诸志岱穿戴整齐,穿上了平时少穿的唐装,在家中选择了悬梁自尽。

三、诸志岱的自杀事件背后隐藏着不寻常的内情。

诸志岱突然结束了自己的生命,这个消息如同一声惊雷,让铁路机务段的所有人都措手不及。大家都在私下里讨论:一个平时为人本分、技术又特别出色的老工人,怎么就会选择这样一种方式离开呢?

联合工作组对此同样大吃一惊。在推进"663工程"的关键时期,作为项目技术总负责人的他竟然出了这种事,这让工作组不得不提高警惕,格外重视起来。

联合工作组迅速召开紧急会议,专门研究诸志岱自杀的缘由。大家从诸志岱的家庭背景、过往经历、平时工作态度和人际交往等方面进行了全面讨论,最终得出结论:诸志岱不可能去偷银焊条;他的自杀其实是用生命作证,以此向所有人证明自己的清白。

“这就让人想不明白了。”徐晚群科长皱着眉头说,“如果诸志岱没偷银焊条,那他的工具包里怎么会有这东西呢?”

"是不是有人在背后泼脏水?"会上有人这么猜测道。

徐晚群科长接连抛出问题:“他为什么要设计这场陷害?背后有什么企图?这件事会不会跟‘663工程’扯上关系?”

可是,对于这些问题,没人能给出让人信服的答案,事情就这样成了未解之谜。

不过,因为这次事件牵涉到“663工程”的核心技术人员,联合工作组经过考虑,最终安排徐晚群科长负责调查这件事。

为确保“663工程”万无一失,弄清诸志岱自杀是否与此有关,徐晚群科长向联合工作组领导汇报,坦言自己不适合调查此案,提议派一位刑侦专家来负责,并承诺会全力协助。

联合工作组迅速把这一信息上报给了卫生部和铁道部。铁道部部长吕正操直接联系了浙江省公安厅的厅长吕剑光。

吕剑光厅长安排副处级侦查员牛仲水负责这个案子的调查工作。

牛仲水是江苏镇江人,今年37岁。他19岁就加入了中共地下党,后来潜入国民党江苏省警察厅担任刑警。解放后,他一直在公安部门从事刑事侦察工作,至今已有20年。在这期间,他参与或主导破获了许多重大案件,是公安系统里经验丰富的侦查专家。

牛仲水刚抵达“663工程”现场,立刻召开会议,了解诸志岱案的具体进展。

徐晚群在会上向牛仲水仔细说明了诸志岱被怀疑偷银焊条的事,还讲了他自杀的过程。

牛仲水认真听完徐晚群的陈述,接着问了一句:“尸体检查的结果出来了吗?”

“有。”徐晚群从包里抽出诸志岱的死亡鉴定书,交到了牛仲水手中。

牛仲水仔细读完尸检报告,整整十五分钟没说一句话。接着他直截了当地说:"我刚刚听了诸志岱偷银焊条的案情汇报,也看了他的尸检报告。我觉得,我们查这个案子得有个基本思路——无论如何都要把它和'663工程'挂上钩。就算这案子跟'663工程'没关系,我们也要这么想。只有这样才能提前预防,确保'663工程'万无一失。"

咱们得先弄明白,银焊条到底是不是诸志岱偷的。如果确实是他干的,那这事就是一起简单的偷窃案;但如果他没偷,那肯定是有人故意栽赃,我们得查清楚是谁在背后使坏,以及为什么要害他。

“这事儿咱们该从哪儿开始干呢?”徐晚群摆出一副认真求教的样子问道。

天刚亮,牛仲水就领着徐晚群和几个警察忙活起来。他们花了两天功夫,翻遍了诸志岱的档案和银行账户,还跑遍了诸志岱的单位,跟他的领导、同事还有亲朋好友都聊了个遍。

牛仲水迅速把调查结果梳理得井井有条:

诸志岱家里经济状况相当不错,生活富裕,几个孩子都各自成家,他基本不用操心经济问题。那时候全国职工平均月工资才583元,但他一个月能拿136元,妻子也有73元的收入,家里存款有7000元,算得上是高收入家庭了。

其次,诸志岱为人正直,从不占公家便宜。他工作时用的钳子、扳手等工具,都是自己花钱购置的;

第三,诸志岱总爱帮助手头紧的同事。有几个和他一起干活的工友,有的孩子要上学,有的家里老人要看病,他都毫不犹豫地掏钱帮忙。

第四,有个叫诸志岱的人,拾金不昧做得特别好。有一次他捡到一个钱包,里面装着1000多块钱,他二话不说就交给了警察,而且连名字都没留。后来警察费了好大劲才查出来,原来做好事的就是他。

牛仲水通过调查了解到,虽然银焊条确实是从诸志岱的工具包里发现的,但这并不能说明东西就是他偷的,因为他根本没有偷东西的理由。

“根据这个分析,咱们得想想谁在背后陷害诸志岱。”牛仲水在向联合工作组领导汇报调查情况时,抛出了这个关键问题。

联合工作组的负责人建议说:既然单位物资进出都有记录,你们不妨去查一下银焊条的入库和出库登记,看看这批货是什么时候采购的,有没有使用过,以及是谁领走的。

“没错!”牛仲水一拍大腿,立刻说道,“我这就去库房查一下材料进出库的记录。”

平时仓库里不存白银焊条,这次是因为"663工程"有需求,领导特意安排人买了3盒回来。前两天,负责这个工程的焊工袁海鸣师傅已经把焊条全部领走了——你看,这单子上还有他的签名呢。

不,据说他在一家生产冰箱、空调的工厂上班。这次因为"663工程"需要人手,他们厂领导特意派他来参与这个项目。

为了更全面地掌握袁海鸣的信息,牛仲水特意联系了制冷设备厂的人事部门,询问有关袁海鸣的具体情况。

别看袁海鸣年纪轻轻,才三十出头,个头也不高,可他聪明又能干,尤其是一手电焊绝活,在浙江可是出了名的。1959年,他还代表浙江去参加了华东地区的青年技工比赛,在电焊项目上拿了个第四名。正是因为技术过硬,他才被选中参与“663工程”。这是制冷设备厂人事科的江科长在电话里说的。

“你的政治觉悟如何?”牛仲水继续追问。

"他工作挺出色的,我们打算重点培养他入党。"

牛仲水挂断电话后,马上和徐晚群科长一起赶往“663工程”施工现场,去找袁海鸣了解事情的具体情况。

工地上,袁海鸣头戴电焊面罩专注地焊接零件,牛仲水没有上前打断,而是静静等待,直到他焊完那根焊条,才开口打招呼。

牛仲水这位办案老手,做事很有讲究。他先不急着说正事,而是不慌不忙地掏出烟盒,抽出一支递给袁海鸣,还亲手帮他点上,语气温和地说道:"老袁,这些日子让你受累了。"

袁海鸣一脸平静,缓缓吸了一口,说道:“这烟味儿挺纯正的嘛。”

“拿着吧,觉得好抽就给你了。”牛仲水笑着把那包烟塞到了袁海鸣手里。

牛仲水和袁海鸣并排坐在铁轨旁的枕木上,简单寒暄了几句后,牛仲水像是随口一提:“你听说诸师傅那事儿了吗?”

袁海鸣把烟头摁灭,用力拍了拍膝盖,脸上露出同情的神色,叹了口气说:"唉,诸志岱师傅不光手艺好,为人也正直——我看他是被冤枉的。"

“哎,你咋这么肯定他是被冤枉的呢?”

袁海鸣直截了当地说:“我敢打包票,诸师傅不可能偷银焊条,我这儿一根都没少!”说完,他悄悄瞄了牛仲水一眼。

“啊?”袁海鸣还没说完,牛仲水猛地站起身,惊讶地问:“全都在?一根都没丢?”

袁海鸣语气坚定地回答道:“没错。昨晚我去工地接班时,听工友们提到诸师傅因为偷了公家的东西,被叫到机务段去了。”

我跟他素不相识,对他的事情也不上心。今早听说诸志岱师傅偷银焊条被抓后自尽了,我这才慌了神——工地上的银焊条可是我领的,归我保管。我赶紧去查,结果发现一根都没少。

有人怀疑诸师傅偷了工地的银焊条,但我保管的那些一根都没少,这不是明摆着冤枉他吗?

“可以带我去瞧瞧你拿回来的那些银焊条吗?”

没问题,这就来。

袁海鸣把银焊条存放在一节废弃的车厢里,车厢里面有个上了锁的铁箱子。

袁海鸣拉开铁柜门,指着里面的三盒焊条说:"你瞧,这些银焊条是我从仓库领出来的,一直搁在这儿。因为工程还没开始用,连包装都没拆开过。"

牛仲水仔细检查了那三盒焊条,发现每个盒子的封条都完好无损,完全没有被撕开的痕迹,而且封条上还清晰地印着铁路机务段仓库的入库日期章。

牛仲水向袁海鸣提议:“咱们能打开瞧瞧不?”

“放心拆吧,没关系的。”

牛仲水打开包装仔细检查,发现三盒银焊条完好无损,一根都没丢。

牛仲水看着眼前的情形,心里直犯嘀咕:银焊条一根都没少,那它们是怎么跑到诸志岱师傅包里的?以他多年办案的直觉来看,这案子可没那么简单,背后肯定藏着什么见不得人的猫腻。

牛仲水分析指出:这起离奇事件出现在"663工程"施工现场,十有八九跟这个项目脱不了干系。要想保证"663工程"不出任何岔子,当务之急就是查清楚诸志岱为什么会走上绝路。

“宁可多想一步,不能放过任何线索”。牛仲水打算从两个方向入手查诸志岱的自杀案:一是重点排查工地上的工人,因为他们有机会接近诸志岱;二是追查那个撞倒诸志岱自行车的小王,他最有嫌疑把银焊条塞进诸志岱的工具包里。

调查结果显示,袁海鸣存在撒谎行为,这一发现还意外揭开了案件背后隐藏的另一个案件。

那个在食堂工作的小伙子王升笠,今年20出头,三年前通过劳动局安排到机务段食堂当厨师。就是他骑自行车时不小心把诸志岱给撞倒了。

牛仲水打算在见王升笠之前,先摸摸他的底细,从侧面打听一下他的情况。

通过与机务段领导和员工的交流,牛仲水对王升笠有了清晰的认识:这个人平时工作态度不端正,做事马虎,说话油嘴滑舌,还养成了贪吃懒做、酗酒赌博等坏习惯;私生活混乱,男女关系复杂,甚至和一个比自己大二十多岁的已婚妇女长期保持不正当关系。

让牛仲水起疑的是,有个工人在调查中提到,案发前王升笠行为很不对劲。他一大早就骑着自行车在编组站来回转,看起来像是在找什么东西。

那位工人提到,当时他正和王升笠说话,但王升笠看起来有点心不在焉,眼睛老是东张西望。后来王升笠一看到诸志岱走近,就突然对工人说,有件特别急的事得马上去处理,说完就骑上自行车急急忙忙地走了。

王升笠的嫌疑突然加大。因此,牛仲水决定直接去找王升笠谈谈。

牛仲水去找王升笠时,发现他不在食堂,原来是和另一个厨师调了班。这让牛仲水心里有点不安:难道他发现了什么?

牛仲水二话不说,开着吉普车就载上徐晚群科长,直奔王升笠家里赶去。

大爷,您清楚您家小子小王上哪儿去了不?单位有个要紧活儿得让他去处理。

他出去玩了,可去哪儿了连我们当爹妈的都不告诉——这臭小子,我们也拿他没办法。

牛仲水心里猛地一沉:王升笠该不会跑了吧?

牛仲水一回到机务段,马上找到徐晚群,调来了十几个警察。他们分别去找那些平时和王升笠走得近的人,打听情况,并列出与王升笠关系密切的人的名字,还有他们所在单位和住址。

牛仲水和徐晚群按照掌握的线索,把与王升笠关系密切的人列了名单,记下他们的住址,然后分成两队,各自出发寻找王升笠的行踪。

可让牛仲水他们没想到的是,忙活了大半宿,连王升笠的影子都没摸着。

牛仲水正为找不到王升笠发愁,脑子里突然蹦出个念头,脱口而出:“朱乃峨!”

朱乃峨就是那个41岁、一直和王升笠厮混的女人。牛仲水翻看王升笠的档案时发现,一个多月前他们被人当场抓到不正当关系。尽管朱乃峨当时发誓要改过自新,从此和王升笠一刀两断,但牛仲水心里清楚,这种男女之间的暧昧关系,可不是说断就能断干净的。

牛仲水心里嘀咕:“这两人不会又搅和在一起了吧?”他立刻决定当晚就去看看朱乃峨的情况。

徐晚群表示:“我们其实也不清楚朱乃峨具体住在什么地方。”

牛仲水一行人急匆匆跑到朱乃娥家,结果她老公告诉他们,朱乃娥已经去苏州出差一个多星期了。她老公还提到,朱乃娥出差期间打过一次电话,说住在拙政园旁边的春风旅社。

牛仲水告诉徐晚群:“春风旅社,这个线索非常关键。”

王升笠一回来,牛仲水马上就开始盘问他。

为了加快审讯进度,牛仲水一边对王升笠进行问话,一边安排徐晚群科长带领几名警员到食堂,向相关人员了解王升笠近期的生活细节,搜集他涉嫌制造车祸的证据,这样可以在审讯时迅速击溃王升笠的心理防线。

正如牛仲水所料,审问王升笠时,他满嘴跑火车,东拉西扯,硬是把撞到诸志岱说成是纯属意外。

随后,王升笠摆出一副无所谓的态度,干脆闭上眼睛,一言不发。

调查陷入了胶着状态。就在这时,徐晚群科长带来了一个最新发现:在"663工程"开工前一晚,王升笠曾在"楼外楼菜馆"与人喝酒,而第二天,那个和王一起喝酒的人就出现在了"663工程"的工地上。

牛仲水冷不丁地甩出一句话:“3月15号晚上6点半,你在楼外楼和谁一块儿吃的饭?”

牛仲水的问题一出口,王升笠顿时愣住了,他张了张嘴,支支吾吾地回问:"啊?这事儿你们都听说了?"

我们不仅了解这些细节,还清楚在诸志岱被你撞倒的那天,你提前去现场勘察的情况。

牛仲水一开口,王升笠就明白瞒不住了。他低着头,老实交代:“是袁海鸣让我干的,他是‘663工程’的电焊工,让我用自行车去撞诸志岱。”

"把事情的来龙去脉给我讲清楚!"牛仲水目光锐利,直直地盯着王升笠。

王升笠回忆道:“3月15号下午,我接到一个自称袁海呜的人打来的电话。他说他和我去世的伯父是老朋友,因为要去‘663工程’工作,想跟我见个面。他约我晚上在楼外楼饭店喝两杯。我这人本来就爱喝酒,一听就痛快地答应了。”

袁海鸣喝得有点上头,突然找我帮忙。他让我骑车去撞翻诸志岱的自行车,说是个“恶作剧”。他还承诺,只要我照办,就给我500块钱。我一听,有钱赚,又不用费多大力气,立马就答应了。

我撞倒了诸志岱,第二天上班的时候,袁海鸣给了我500块钱,他反复提醒我千万别把这件事说出去——事情就是这样。

牛仲水他们仔细研究了王升笠的说法,觉得他讲的大体靠谱。这样一来,他们决定把袁海鸣叫来问话。

在调查案件的过程中,竟然意外地发现了间谍的踪迹。

袁海鸣被抓后毫不隐瞒地承认,是他趁着诸志岱没留神,悄悄把银焊条塞进了对方的工具包里,就是想陷害诸志岱。

袁海鸣回忆说:“其实我和诸志岱的缘分要追溯到1957年。那时候,浙江省正在修建新安江水库,我们俩都在那里干活,都是技术上的好手。在工地上,我们一起工作了三个多月。那时候,我们同在一个水电站技术组,还住在同一个宿舍里。”

在工地上,我注意到诸志岱真是个全能型人才,他不仅精通电焊、刨工、磨工和车工,连泥瓦活也干得不错。我这人向来不服输,1959年还代表浙江参加过华东地区的青年技工比赛,拿了个电焊综合项目的第四名。现在看到有人比我强,心里很不是滋味,甚至有点嫉妒。我跟关系好的同事说过,杭州有这样的高手在,我袁海鸣怕是永远都难出头了!

为了在浙江技工行业里出类拔萃,我暗自下定决心,要跟诸志岱在技术上比个高低。从那时起,我专心学习机械理论,刻苦练习车工、钳工、刨工等技能。经过几年的努力,我的理论知识和实际操作能力都大幅提升。后来,我当上了钱塘江冷冻设备厂的电焊班班长。厂领导还派我去江苏负责一个市级机械工程,当地的工人们都叫我“专家”。

杭州启动了"663工程",需要从各厂抽调技术能手组建团队。作为钱塘江冷冻设备厂的技术骨干,我自然被选中参与其中。我心里盘算着,以我的技术水平,拿下"663工程"技术总负责人的位置应该不成问题。想到这儿,我不禁暗自得意。

我完全没想到,到了“663工程”后才知道,技术负责人竟然是诸志岱。这个消息让我大受打击,心里特别不是滋味,觉得特别不公平。

一个地方容不下两个强者。我琢磨着用嫁祸的方式,把诸志岱从技术组弄走。只要让大家觉得他偷了银焊条,组织肯定会把他调离技术组,这样我就能名正言顺地当上技术组的头儿了。

牛仲水眼神锐利,紧紧盯着对方:“老实交代,你是怎么陷害别人的?”

袁海鸣悄悄瞄了牛仲水一眼,眼里带着一丝不易察觉的狡黠,说道:“我认识食堂炊事员王升笠的伯父,也知道王升笠是个见钱眼开的人。于是,我打算利用他来实施我的栽赃计划。我告诉王升笠,我想跟诸志岱开个玩笑,让他想办法用自行车撞倒诸志岱,把他车后的工具包撞开,并承诺事成后给他500块钱。没想到这小子二话不说就答应了。”

我自掏腰包在五金店买了盒白银焊条,接着找到杂工小陈,让他找个借口把诸志岱支开。趁这机会,我偷偷把那盒焊条塞进了诸志岱的工具包。

我本以为精心策划的嫁祸方案完美无缺,没想到诸志岱选择了自杀——这下我闯了大祸。

袁海鸣装模作样地抹了抹眼睛,摆出一副后悔的样子说:“哎,都怪我太爱面子,害得诸志岱师傅受了委屈。我愿意承担该有的责任,接受处罚。”

牛仲水做事一向认真细致,他打算把袁海鸣交代的事情从头到尾仔细查一遍,看看他说的到底是不是真话。

调查结果出来了:袁海鸣当年确实参与过新安江水电站工程,回来后他也跟同事提过"杭州有诸志岱这样的技术大拿,我袁海鸣这辈子都别想出头";作为技术人员,袁海鸣这些年确实下功夫钻研技术,取得了相当不错的成绩;3月17日那天,袁海鸣确实在四海五金店买了3盒白银焊条,店里的营业员可以作证;至于那个帮忙支开诸志岱的杂工陈某,也证实确有其事。

尽管袁海鸣的说法和调查结果完全吻合,但经验老到、办案多年的牛仲水总觉得这事有些蹊跷,可一时半会儿也说不上来问题出在哪儿。

牛仲水当晚紧急召集大家开会,一起讨论袁海鸣说的话到底靠不靠谱,看能不能从中发现什么线索。

经过一整晚的深入讨论和详细分析,大家都觉得袁海鸣的说法有不少可疑之处。

首先,当牛仲水首次向袁海鸣询问情况时,袁海鸣明明知道诸志岱已经自杀,为何还要隐瞒真相?其次,在调查食堂炊事员王升笠之后,袁海鸣为何立即选择自首?这是否意味着他试图隐藏某些事实?再者,袁海鸣用银焊条陷害诸志岱本应是一个隐秘的计划,为何他却选择在工厂附近的五金店购买银焊条?以袁海鸣的聪明才智,按理说应该去一个不为人知的店铺购买更为合理。

这些情况看起来很不正常,但既然出现了异常,背后肯定有原因。

“咱们得抓住这些线索往下查!”牛仲水一拳砸在桌子上,“不把事情弄明白,绝不收手!”

袁海鸣意外坠楼身亡,让苏联克格勃暗中设计的计划完全败露。

牛仲水打算从袁海鸣买白银焊条的事查起,准备把整个经过都仔细捋一遍。

牛仲水特别叮嘱徐晚群:“你到四海五金材料店走一趟,仔细打听袁海鸣买白银焊条的每一个情况,一定要问得清清楚楚,不能漏掉任何细节。”

果然不出牛仲水所料,徐晚群他们在四海五金店查案时发现了一个可疑之处:袁海鸣买银焊条花的320块钱,用的全是崭新的钞票,而且这些钞票的号码还是连着的。

“服务员不会搞错了吧?”牛仲水小心翼翼地问道。

“不可能出错——店里有两个售货员,她们说的完全一样。”徐晚群斩钉截铁地说。

牛仲水一下子觉得这事有点不对劲:袁海鸣给王升笠的500块钱全是崭新的连号票子,王升笠也已经上交了。袁海鸣给五金店的钱同样是新崭崭的连号钞票,他哪来的这么多新钱呢?

牛仲水打算重点查两件事:袁海鸣家到底挣多少钱,还有那些新钱是从哪儿来的。

袁海鸣的老婆姓张,在医院当护士。在询问过程中,他妻子提到一个情况:老公每个月的工资都交给她管,她只给袁海鸣留10块钱零用。夫妻俩的工资除了应付日常开支,剩下的都存进银行,到现在家里已经攒了4600多块钱。

工作人员核查了袁海鸣家的银行流水,发现他们家存折里确实还有4064块钱,不过最近一段时间并没有从账户里取过钱。

袁海鸣最近没从家里银行账户取过钱,那他给王升笠的500块和买银焊条的320块,这么多现金到底是从哪儿来的?

牛仲水一眼就看出这里有问题,觉得找到了破案的关键所在!

牛仲水打算彻底查一查袁海鸣的底细。他先是直接跑到袁海鸣上班的地方——那家做制冷设备的工厂,把袁海鸣的来龙去脉摸了个清清楚楚。

努力终有回报。牛仲水从门卫老梁那里打听到一个重要线索:老梁提到,他亲眼看见袁海鸣和一个女子举止亲密,关系不一般,那女子就住在老梁家附近的那条胡同里。

老梁这个看门的大爷提到,那女的丈夫去世了,成了寡妇。可能是因为他自己思想比较守旧,总觉得她作风不太检点。

“那女的叫啥?”牛仲水好奇地追问。

我听说那位女士姓杜,家就在23号楼。

牛仲水仔细一琢磨,意外地察觉到一个让他大吃一惊的大问题。

这位姓杜的寡妇本名杜伟丽,今年三十出头。她1957年从上海一所高校毕业后,被国家选中去苏联深造。学成归国后,她被安排到一家机械研究所任职。她的丈夫是她的大学同窗,然而在1965年某日,丈夫突然在家中离世。警方对尸体进行解剖后,发现死因既像心肌梗塞,又疑似中毒,但当时无法确定真正原因。

杜伟丽丈夫的死亡情况非常可疑,警方对她进行了14个月的暗中调查。调查发现,杜伟丽与苏联方面往来密切,她多次向莫斯科一所大学寄送物品,也经常收到来自苏联的包裹。此外,她还频繁陪同来杭州游玩的苏联游客,行为十分隐秘。

在中苏关系日益紧张的背景下,杜伟丽的种种举动让杭州警方格外警惕,他们已经开始对她进行严密的监控。

牛仲水这个老警察想到这里,不由得背后一凉,冷汗直冒。

牛仲水深吸一口气,努力让自己平静下来,仔细想了想,最后拿定主意:要彻查袁海鸣和杜伟丽之间的来往,从中找出更多有价值的线索和证据,确保"663工程"不出任何差错。

牛仲水将侦查人员分成三组,分别前往袁海鸣的工作单位、居住街道和家中进行查访。

牛仲水万万没想到,调查组在仔细查证后,竟然找不到任何证据表明袁海鸣和杜伟丽之间有过往来。

“这不可能,既然有人举报袁海鸣和杜伟丽之间关系不一般,那就肯定有依据,一定能找到他们来往的证据。”牛仲水对自己的推测很有把握。

然而,牛仲水面临的实际情况是,经过仔细调查,并没有找到袁海鸣和杜伟丽之间有过任何联系的证据。

牛仲水暗自琢磨:“这到底啥情况?会不会还有些地方没查清楚?”

牛仲水眉头一皱,思索了一会儿,忽然眼前一亮,转头对徐晚群说道:"去调袁海鸣和杜伟丽的档案看看,说不定那里面藏着咱们要找的线索。"

不出所料,牛仲水仔细对比了袁海鸣和杜伟丽的档案后,发现了一个蹊跷之处:袁海鸣的档案显示,1964年8月到10月,他被单位派到杭州东方宾馆负责安装那里的空调和通风设备;而杜伟丽的档案则显示,1964年5月到7月,她被单位安排到杭州东方宾馆参与一个部级重大项目的审核工作。

牛仲水问徐晚群:“你觉得袁海鸣和杜伟丽在东方宾馆期间,有没有可能见过面?”

“确实有这个可能,我们得赶紧去东方宾馆查查他们那段时间的情况。”徐晚群对牛仲水的看法表示同意。

东方宾馆的工作人员对杜伟丽和袁海鸣印象很深。那段时间,两人经常在一起,关系特别亲密。有一次,服务员意外发现他们在房间里举止亲密,这事很快就在员工中传开了,有人私下议论袁海鸣在搞婚外情。

牛仲水发现了一条关键线索,证实了杜伟丽和袁海鸣有过深入交往。他激动不已,低头看了眼手表,已经晚上九点十五分了。他立刻做出决定,要立即返回审讯室,对袁海鸣进行问话。

牛仲水问袁海鸣:“你给四海五金店和王升笠的那820块钱,是哪儿来的?为什么这些钱都是连着号码的?你得说清楚。”

这钱从哪来的?是从银行取出来的。

钱是从谁的账户里转走的?

这是我的东西。

牛仲水冷笑一声,语气严厉地说道:“你最好老实点!我们查过了,你家的存折是用你老婆的名字开的,而且这一年里一分钱都没动过。我问你,你的存折现在在哪儿?”

袁海鸣一下子愣住了,结结巴巴地说:“这个……”

牛仲水没等袁海鸣开口,就用锐利的目光直视着他:"我提醒你一下,我们查到有个神秘女人跟你走得很近……话就说到这儿,你自己好好想想吧!"

牛仲水从审讯桌后面站起来,走到袁海鸣身边,轻轻拍了拍他的肩膀,说:“我给你半个小时好好想想,想清楚了再告诉我。咱们党的政策你也知道,老实交代从轻处理,要是硬扛着,后果可就不一样了。”

牛仲水正要离开审讯室,袁海鸣突然站起来,推开身旁的警察,肩膀一顶撞开窗户,直接从三楼跳了下去。

牛仲水赶紧叫人把袁海鸣送到医院抢救,经过医生的全力救治,袁海鸣的命是救回来了,不过人一直没醒过来。

在调查涉及苏联的杜伟丽案件时,袁海鸣竟然选择了跳楼自尽。这一举动让原本只是猜测的事情得到了验证:苏联间谍确实盯上了“663工程”,并且正在策划破坏行动。

袁海鸣跳楼事件发生七个多小时后,专案组召集了"663工程"的核心技术人员进行案情讨论。大家分析后一致认为,袁海鸣之所以要嫁祸给诸志岱,最直接的原因就是想把他从技术团队中踢出去,好让自己上位,这样就能在车厢里搞小动作了。

会上,牛仲水分享了他的看法:"根据现有信息,我认为袁海鸣很可能在车厢里装了危险物品。为了安全起见,咱们得把车厢拆开,仔细检查一遍。"

然而,联合工作组的领导表示,中央下达的任务截止日期越来越近,要是把所有车厢都拆开检查,时间肯定不够用。

杭州铁路机务段的高级工程师史济光接替了诸志岱的工作后,他提出了一个更简便的方法:不需要把整个车厢都拆开,只要集中检查袁海鸣负责施工的那部分就行,因为他如果要搞什么名堂,也只能在他自己负责的范围内动手。

史济光的提议让专案组眼前一亮,他们立刻拍板,把这项任务交给了史济光来负责。

尽管史济光身患多种疾病,但他仍然坚持亲自参与工作。他对袁海鸣负责的施工区域逐一进行了仔细检查,整个过程持续了10多个小时。最终,他在车厢的前、中、后两侧的内壁夹层中,发现了6个与肥皂大小相当的密封金属盒。

经过专业人员的仔细检查,这6个金属盒子并不是那种设定时间就会引爆的炸弹。可它们到底是什么呢?连检查的专家现在也还没弄清楚。

联合工作组马上联系了中国科学院近代物理研究所寻求帮助,隔天研究所就安排了一位专家坐飞机赶到杭州。

专家先用家用设备对金属盒做了全面检查,随后找来一位无线电领域的行家共同分析,最终确定:这玩意儿是个靠无线电遥控的放射源装置,一按开关就会自动释放有害辐射。这种辐射会悄悄污染援越血浆,肉眼和普通仪器都发现不了。要是人体输入了被污染的血浆,免疫系统就会受损,导致伤口不容易长好。

联合工作组和专案组的成员得知此事后,都不由得心头一紧:幸好及时察觉到了这个潜在的危险,否则可能会引发无法弥补的国际政治风波和严重后果。

苏联克格勃的一名女特工最终被抓获。

就在这个时候,医院那边传来了一个好消息,经过医生们的全力抢救,袁海鸣终于醒了过来。

“太棒了!”牛仲水一听到这个消息,立马跳了起来,转头对徐晚群说道,“快,拿上那个金属盒子,咱们马上去审问袁海鸣。”

牛仲水站在袁海鸣的病床边,手里拿着一个被掏空了的金属盒子,在袁海鸣面前轻轻摇晃,接着问道:“袁海鸣,你见过这个盒子吗?我们在上面发现了你的指纹。”

袁海鸣缓缓睁开双眼,目光落在面前的金属盒上,随即又痛苦地合上眼,叹了口气说道:“你们既然已经找到它,还查出了上面的指纹,我也没什么好隐瞒的了。我认了……”

袁海鸣眯着眼睛,断断续续地讲述了自己投靠克格勃并奉命破坏“663工程”的经过:“1964年8月初,我在东方宾馆安装通风设备时认识了杜伟丽。那时她正在杭州东方宾馆参与一个项目的评审。一周后,我们就在一起了。”

后来杜伟丽多次给我一些钱,她说是克格勃发的薪水——但一直没有给我安排任何工作。两年后,也就是今年夏天的一个晚上,杜伟丽悄悄叫我去她家,我们亲密接触后,她告诉我,北京要在杭州实施一个叫“663工程”的项目,估计你会被单位选为技术骨干参与其中。克格勃总部要求你在施工过程中暗中动手脚。

一开始我挺慌的,可她又是用美貌勾引又是威胁,我实在扛不住。之前我已经填了加入克格勃的申请表,现在想反悔也没辙,最后只能咬牙接下了他们的任务。

杜伟丽随后向我具体讲解了克格勃专家设计的陷害方案,还给了我2000块钱作为执行这个计划的费用。按照克格勃专家的详细安排,我顺利地将诸志岱从工程技术组排挤了出去。

然而,克格勃专家万万没想到,诸志岱会用自杀来证明自己的无辜。他的死立刻引起了警方的注意。由于克格勃在设计“栽赃计划”时没有考虑到这种情况,杜伟丽为了不让破坏“663工程”的阴谋败露,情急之下让我去自首——结果反而让我更快暴露了。

牛仲水拿到杜伟丽的这些把柄后,立马就派人把她抓了起来。

面对确凿的证据,杜伟丽再也无法抵赖。她垂着头,老老实实地交代了自己如何背叛国家、投靠克格勃,以及破坏"663工程"的所有犯罪事实。

杜伟丽坦言:“我在苏联读书时,被克格勃的特工拉拢,加入了他们的组织,成了一名正式成员。回到国内后,我按照克格勃的安排,多次为他们搜集情报。通常我会把情报寄到莫斯科大学,有时也会直接交给苏联驻上海领事馆的特工,或者交给那些假装成游客来杭州的克格勃间谍。”

1965年年初,我丈夫察觉到了我从事的间谍工作。我立刻将这一情况秘密汇报给了苏联驻上海领事馆的克格勃特工。他们随即向我下达命令,要求我使用特制的毒药将我丈夫除掉。

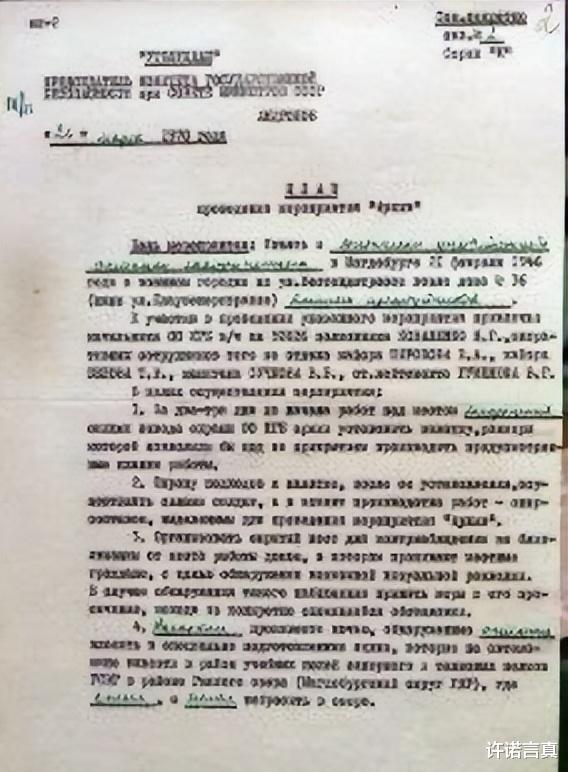

今年3月头,苏联领导层掌握了一个重要消息:中国正在实施一个代号"663"的项目,向越南提供血浆支持。这条情报是苏联安插在河内的特工从越南外交部搞到手的。

苏联领导层为了挑拨中国和越南的友好关系,暗中指使克格勃对中国援越的血液运输车动手脚。克格勃特制了一种可以通过无线电远程控制的放射性装置,安排袁海鸣将其藏入运送血液的车厢夹层。只要这个装置一启动,放射性物质就能穿过金属容器,渗入到血液中。这样一来,中国援助越南的这批血浆就会被污染,如果越南伤员输注了这些被污染的血浆,他们的身体状况会进一步恶化。

至此,苏联克格勃在我国犯下的“血案”真相大白。

15天后,装载着中国人民援助越南政府200万毫升血浆的“663”车厢,挂上了从上海开往昆明的79次列车。列车抵达昆明后,这批救急物资又转运至河口,最终安全抵达越南老街地区。