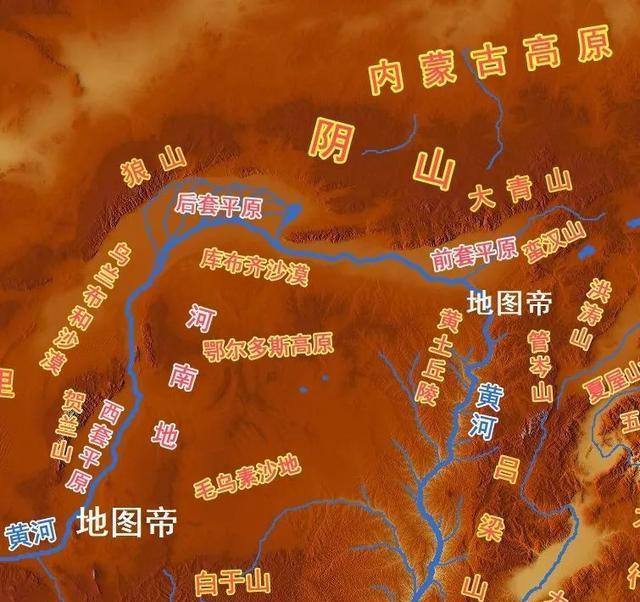

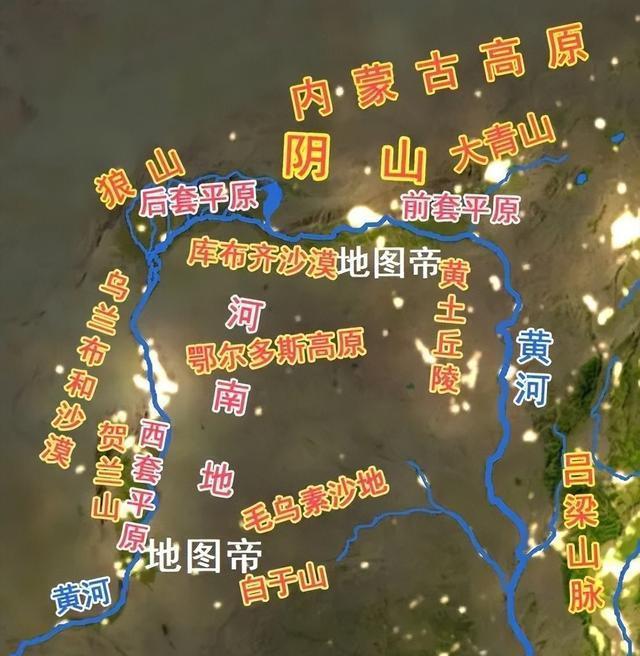

河套地区,位于黄河"几"字形弯道的上半部分,是一片肥沃的平原。这里的黄河支流和分流纵横交错,形状类似牧民用来套马的绳索,所以得名"河套"。

古人常说"黄河多灾,唯独河套富饶"。河套地带虽雨水不多,却因地势平缓、土质优良,成为理想的农业区。

东北平原主要由三部分组成:三江平原、松嫩平原和辽河平原。同样,河套地区也划分为几个主要区域,包括东套平原(前套和后套)、西套平原以及河南地。这些地理区块构成了该地区的基本地形结构。

【前套平原】

前套平原,旧称敕勒川或土默川,现今多称为呼和浩特平原。这片区域主要由大青山、蛮汉山以及黄河环绕形成。平原的海拔高度大约在1000米左右,属于断陷盆地地形。其东西延伸约180公里,南北宽度则在19至150公里之间,总面积约达1万平方公里。

大黑河发源于大青山,自北向南流淌,最终注入黄河,全长约236公里,是前套平原地区黄河最大的支流。由于流经大青山腐殖层,河水呈现浑浊的暗黑色,携带了大量肥沃的土壤养分,使得沿岸土地极为适合耕种和放牧。

大黑河原本从东北往西南方向流淌,与黄河的水流方向相反,因此被称为逆向支流。不过,现在前套平原上修建了许多灌溉渠道,大黑河和黄河交汇的地方已经被这些人工渠取代,再也看不到大黑河逆向流入黄河的独特场景了。

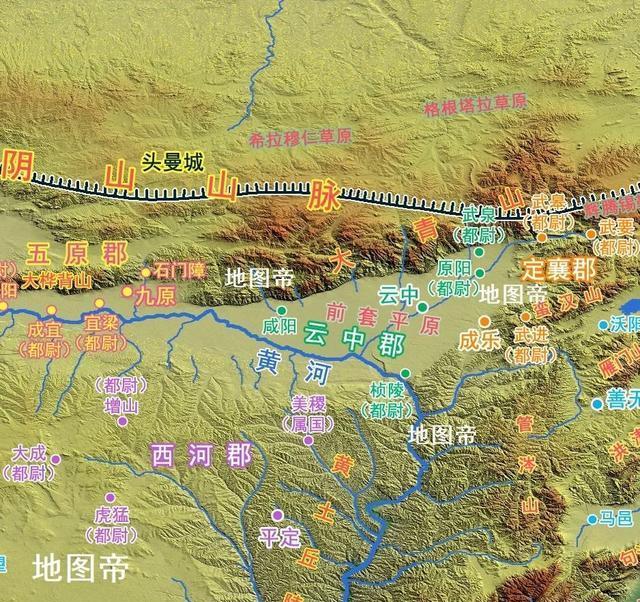

战国那会儿,赵武灵王在现在内蒙古的前套平原和蛮汉山一带设立了云中郡,郡治云中城建在大黑河下游,就是今天的托克托县。到了秦朝,继续沿用赵国的行政区划,还是设了云中郡。等到汉朝初年,朝廷把云中郡东边的蛮汉山等山区划出来,单独设立了一个新的定襄郡。

赵武灵王在大黑河中游附近的前套平原东北部建立了原阳城,这座城后来发展为现今内蒙古的省会呼和浩特。赵武灵王将原阳城作为骑兵训练的核心地点,任命大将牛翦负责,专为赵国培养骑兵力量。后来,秦朝的蒙恬在向北进攻匈奴并夺回河套地区后,将这一区域命名为新秦中,并在云中郡修建了咸阳城。

1578年,成吉思汗的后代阿勒坦汗仿照元朝首都的布局,建造了呼和浩特。这座城市一半是山,一半是城区,有效阻挡了黄沙越过阴山。尽管当地年均降雨量只有400毫米,但截至2020年,呼和浩特的人口已接近312万。

【后套平原】

后套平原位于狼山、阴山山脉、乌拉山与黄河之间的地带。这片平原的高度在1000到1100米之间,东西跨度大约180公里,南北宽度在40到80公里之间,总面积约为1万平方公里。

黄河从西套平原向北流动,遇到阴山山脉的阻挡,被迫改变方向,从南北流向转为东西流向,形成了一个大约90度的转弯,整体呈现出一个弧形。

磴口这个地名,其实跟石头台阶有关,因为这里的河岸都是石头构成的,地基特别结实。再说说“口”这个字,它指的是黄河在这里分成好几条支流。北边那条最宽的水道叫乌加河,也就是北河,而南边则是黄河的主河道,也就是南河。有意思的是,在古代,北河才是黄河的主干道,南河反而是个分支。

北河在磴口西北方向水量充沛,形成了一片广阔的湖泊,名为屠申泽,东西跨度约50公里。到了清朝时期,北河河道逐渐淤积,水量不断减少,甚至改变了流向,导致屠申泽因水源枯竭而最终消失。

北河在流经后套平原东北端时,受到乌拉山阻挡,被迫改变流向,向南蜿蜒,由此形成了乌梁素海。这片水域呈南北走向,长度在35到40公里之间,宽度则在5至10公里范围内,整体面积大约在200至300平方公里左右。

北河穿过乌梁素海后,与南河交汇,重新形成黄河主河道,沿着乌拉山脉的走向,一路向东流向前套平原。

战国时期,赵武灵王在现今内蒙古的后套平原和乌拉山一带设立了五原郡。到了汉朝初期,这个地区被划分为两个部分:后套平原归为朔方郡,而乌拉山南北则继续保留五原郡的名称。

后套平原地处山水之间,土地肥沃,河流密布。然而,该地区的水资源分布受季节影响较大,洪水频发,导致农业生产条件不佳。正因如此,历史上后套地区未能像前套的呼和浩特或西套的银川那样发展出大型城市。

后套平原在历史上是理想的季节性放牧区域,古代人们通常将城邑建在周边的高地上。如今,该地区的主要城市巴彦淖尔市,截至2017年,人口约为169万。位于后套平原与前套平原之间的五原郡,其中心城市包头在2018年的人口大约为289万。从地理分布来看,从前套平原到后套平原,适宜农业耕作的土地面积逐渐缩减,相应地,人口密度也随之下降。这一趋势在古代可能表现得更为显著。

【西套平原】

西套平原,也叫宁夏平原,主要位于贺兰山和黄河之间。它从中卫的沙坡头一直延伸到北边的石嘴山,南部是卫宁平原,北部是银川平原,中间有青铜峡。这片平原海拔在1100到1200米之间,是由于地壳断裂下沉后,黄河及其支流长期冲积形成的。平原南北长度大约280公里,东西宽度在10到50公里之间,总面积约7800平方公里。

西套平原上分布着众多黄河支流,包括秦代修建的秦渠、汉代开凿的汉延渠、唐代建设的唐徕渠、明代挖掘的红花渠以及清代修筑的惠农渠。此外,现代还建造了西干渠。在这些渠道中,惠农渠和西干渠最终又汇入黄河,构成了一个庞大的自流灌溉系统。这一完善的灌溉网络使得西套平原获得了"塞上江南"的美称。

宁夏流传着一首儿歌,唱的是这片土地的特点:宁夏的地形两头窄,东边挨着黄河,西边靠着贺兰山,这里有金川、银川,还是产粮的好地方。

【河南地】

河南地区主要位于黄河“几”字形弯曲的西北部,地处白于山以北,自北向南涵盖库布齐沙漠、鄂尔多斯高原和毛乌素沙地。这一区域地形多样,从沙漠到高原再到沙地,构成了独特的地理景观。

历史上,毛乌素地区曾是一片富饶的土地。在宋代以前,这片区域地势平坦,资源丰富,草原茂盛,水源充足。畜牧业十分发达,牛羊成群,马匹遍地,牲畜数量之多甚至堵塞了道路。

宋夏战争持续了超过一个世纪,双方在毛乌素地区频繁交战。为了满足军事需求,大量树木被砍伐,用于建造防御工事、制造武器以及提供燃料。长期的破坏性开发导致当地生态环境急剧恶化,植被覆盖率大幅下降。最终,这片区域演变成沙漠化地带,堆积的沙丘甚至与城墙等高。

上世纪90年代,毛乌素地区曾是一片荒芜的沙漠。经过长达几十年的持续努力,这片区域的生态环境得到了显著改善,绿色植被明显增加。

【河套必争之地】

河套地区位于阴山山脉的南侧,历史上一直是中原政权与北方游牧部落激烈角逐的战略要地。这片区域因其地理位置特殊,成为双方长期拉锯的焦点。

公元前215年到前214年,蒙恬带领三十万士兵北上攻打匈奴,成功占领了河套一带。秦朝沿用了赵国的行政划分,设立了云中和九原两个郡,云中在东,九原在西。接着,秦朝迁移了三万户居民到河套地区驻守边境,并在云中郡修建了咸阳城,秦朝将河套地区命名为新秦中。

北宋时期,辽、宋、西夏形成三强并立的局面。西夏掌控了河套地区的后套、西套平原以及河南地,同时还占据了黄河“几”字形西侧的河西走廊。尽管前套平原归辽朝所有,但这并不妨碍西夏在三方势力中占据重要地位。

在南宋、金朝和西夏并存的时代,西夏的疆域向东部有所延伸,不过前套平原这一区域依然处于金朝的控制之下。

若能掌控前套平原,进而夺取整个河套地区,西夏的国力将显著提升。占据这一战略要地,意味着掌握了丰富的农业资源和重要的军事通道,为西夏的经济发展和军事扩张提供了坚实基础。控制河套地区不仅能够增强西夏的粮食自给能力,还能有效防御来自中原王朝的威胁,巩固其在西北地区的统治地位。此外,河套地区的战略位置还为西夏提供了向南、向东扩展的跳板,进一步扩大其影响力。因此,掌控河套地区对西夏而言,无疑是提升国力的关键一步。