成化七年的秋天,这天,许州城被细雨织成的灰幕笼罩,青石路上蒸腾着潮湿的雾气。富商贾家大门紧闭,门内时不时就会传出一阵啜泣声,气氛十分压抑,因为两天前贾家的独苗贾文启被山贼被绑作肉票,并限制他们三天之内准备五千两白银,如不然他们就会撕票。

贾万山枯坐在书房太师椅上,眉头紧皱,手指不停地反复摩挲。烛火在账簿上明明灭灭,虽说五千两这个数目不算太大,但这么短时间内要凑齐也不是件容易的事。就在这时,管家急冲冲地跑了进来,气喘吁吁地说道:“老爷!漕帮那帮杀千刀的!说什么‘水匪劫了他们三艘粮船’,死活不肯还那两千两银子,非要拖到下月。”贾万山无奈地挥了挥手,示意管家下去。

当天夜里,贾万山好不容易睡着,突然就被一阵嘈杂的声音吵醒,走出房门,只见浓烟裹着火星翻涌而上,火舌贪婪地舔舐着飞檐斗拱。家丁们举着水桶在回廊乱窜,却被一道黑影拽住:“门... 门被反锁了!”

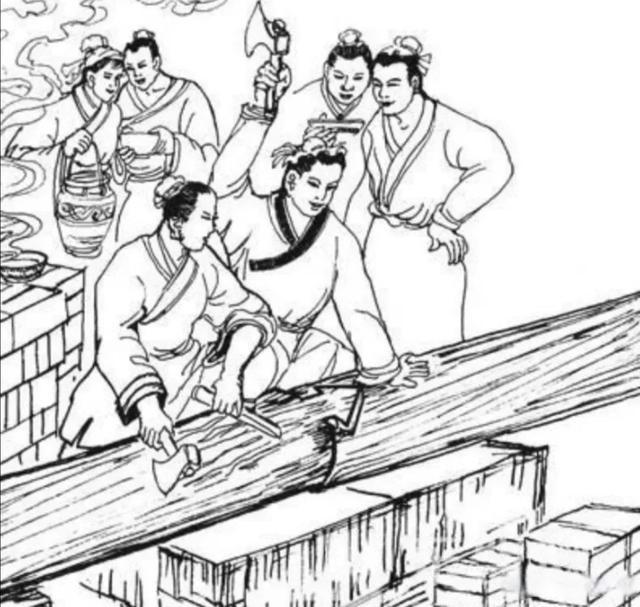

浓烟裹着焦糊味呛得人睁不开眼,他望见朱漆府门被粗铁链死死锁住,十多个家丁举着斧头劈砍,铁锁却纹丝不动。

六岁的贾文启被山匪掳走的第三夜,贾家宅院里哭喊声与呼救声混作一团。三姨太抱着襁褓中的幼子在回廊跌跪,火苗无情将其吞噬;账房先生试图想要从后窗翻出,结果却被坍塌的梁柱压在砖石下。贾万山被浓烟呛得涕泪横流,不一会儿便被呛的晕死了过去,那天晚上,贾府上下三十七口,除了前两日被山贼掳走的贾文启,其他人无一幸免全部都葬身于火海之中。

得知消息后的白震霄眉头紧皱,因为按道上规矩,肉票家里倘若出了横事那必须得立马放人,可贾家如今被一把火烧得干干净净,六岁的贾文启成了没根的孤儿。更要命的是,有传闻说是那天晚上的火,就是漕帮那伙人放的,就为了斩草除根。

这几天他为了贾文启的事儿几乎都跑断了腿,找了好几户平常有交情的人家,希望他们能够收养这个孩子,可没想到那些人得知来意后,竟然全都被吓得连连拒绝。西镇卖豆腐的老李头吓得直摆手,说家里新添了孙子经不起折腾;东庄开客栈的王寡妇更是被吓得脸色煞白,连门都没让他进,隔着门缝哀求道:"白爷你就行行好,漕帮的人刚在三天两头来我这儿喝过酒,你要是把孩子放在这里,不就是要我的命吗!" 就连往日交情甚深的粮店掌柜,都被吓得塞给他二百两银子,求他别把麻烦往自家引。

这几天白震霄为了这件事都快愁死了,这天晚上他正对着案头发怔,粗瓷碗里的茶水早就凉透了。忽然听得议事厅角落传来脚步声,抬头见老山贼李长喜佝偻着背站出来,浑浊的眼睛盯着墙角打瞌睡的贾文启,犹豫片刻说道:“老大,您要是信得过我,就把这孩子交给我带吧。”

这李长喜年过五旬,脸上刀疤纵横,年轻时从南阳卫逃出来,无处可去的他在绿林摸爬滚打二十多年。此刻他枯瘦的手指摩挲着腰间短刀,缓缓说道:“我无儿无女,眼瞅着半截身子入土了。我看这娃很是机灵,起码将来能有个人给我养老送终......” 说到这儿,他喉头动了动,别过脸去。

白震霄打量着眼前的老兄弟 —— 李长喜向来孤僻,平日里独来独往,此刻却主动揽下这烫手山芋。他沉默片刻,伸手拍了拍对方布满尘土的肩头,说道:“成!往后这孩子的吃喝用度,山寨全都包了。你若有难处,随时说。” 烛光摇曳中,李长喜弯腰抱起熟睡的贾文启,孩子的小脑袋无意识地往他怀里蹭了蹭,惊得他浑身一颤。

说来也是怪了,李长喜将贾文启抱回去之后,小家伙竟然不哭不把,而且还脆生生地喊了声 "阿爷"。这声“阿爷”叫的他心里暖呼呼的。

第二日天没亮,李长喜就被细碎响动惊醒。朦胧晨光里,只见贾文启踮着脚,小手里拿着一把梳子,正歪着脑袋打量他蓬乱的白发。见到李长喜醒来,年幼的贾文启奶声奶气地说道:"阿爷头发乱。" 随后便轻轻地帮他梳头,李长喜僵着身子任他摆弄,粗糙的脖颈泛起层薄红 —— 他活了大半辈子,除了年幼时母亲帮他梳过头外,这还是头一回有人这般仔细帮他梳头。

巡山回来,贾文启便会蹲在火堆旁,攥着小拳头有节奏地帮他捶打酸胀的小腿。老山贼盯着跳动的火苗,眼角不仅有些湿润。当晚他摸黑寻来竹篾,就着月光编了个驮筐,把仅有的棉褥裁成软垫,又在筐沿缠上软布。

自那以后,不管李长喜去什么地方,都会将贾文启放在筐子里,用麻绳仔细系好背带,每走一步都下意识放缓了脚步,生怕颠着他。

李长喜幼时读过几年私塾,每天日头斜照山寨时,李长喜便会带着贾文启蹲在背阴处的沙地上,以树枝为笔,以沙地为纸,教文启识文断字。树枝在细沙中划出几个大字,李长喜说道:"文启,看好了。" 他手腕翻转,一横一撇落地,"人之初,性本善。"

贾文启蹲在一旁,小屁股几乎要蹭到沙地,乌溜溜的眼睛紧盯着树枝移动。"阿爷,这字念什么?" 他肉乎乎的手指戳着沙面。李长喜柔声说道:"念 ' 人'。做人呐,得像这两笔 —— 头顶天,脚踩地,脊梁挺得笔直,可不能弯了腰。"

沙地上,小文启的膝盖沾着草屑,咬着下唇一笔一划临摹。歪歪扭扭的线条叠在李长喜的字迹上,风一吹,沙粒簌簌滑落,又被新的笔画覆盖。李长喜望着那认真的小模样,回想起三十多年前自己在私塾念书的光景,当时的先生也是这样教的这个 "人" 字,可他后来却落草为寇,再没挺直过脊梁。

转眼到了弘治二年,贾文启已经年满八岁。这天,山寨里面有个少年追着大黄狗卵毛,惊起一群觅食的山雀。白震霄倚着虎皮椅,望着那抹活泼的身影,捻着络腮胡的手指渐渐收紧 —— 贾文启这孩子实在是太聪明了,昨日才学的《千字文》今天就已经全都会背了,如此聪慧,万一将来知道了自己的身世,会不会对自己不利。

李长喜看出了他的顾虑,于是这天晚上,他抱着沉睡的孩子摸进主帐,白震霄眯起眼好奇地打量着他,缓缓说道:"老李头儿,深更半夜......" 话音未落,李长喜已扑通跪地,怀中的文启被惊醒,揉着眼睛往他怀里钻,小声说道:"阿爷,我怕。"

李长喜声音沙哑如破锣,沉声说道:"老大,文启这孩子眼瞅着要懂事了。您看这山寨终日打打杀杀,也不是个事?再说了,我现在年纪也大了,实在没有办法跟着兄弟东奔西跑了,我寻思着,带他去山下寻个安稳镇子好好过日子。这孩子天资过人,好好培养将来说不定可以成为山寨里的军师!"

白震霄盯着李长喜怀中瑟缩的身影,火盆里的木炭突然爆开火星。他沉默良久,从檀木匣里取出一大包银子丢到了李长喜的面前,说道:"你们后半夜就下山,倘若往后遇到什么难处,就捎个口信回来,咱们毕竟兄弟一场......."

当天晚上,山寨里众人为他摆酒饯行,众匪围着火堆交杯换盏,酒液泼溅在炭火上,腾起阵阵青烟,一只喝到后半夜人们才渐渐散去,李长喜背着竹筐,八岁的文启坐在筐子里,好奇地望着身后闪烁的篝火。临行之前,白震霄将沉甸甸的钱袋塞进老伙计掌心,语重心长地说道:"到了地方别省钱,那小子正是长身子的时候。"

残月如钩,李长喜踩着碎石下山,竹筐随着脚步轻轻摇晃。文启趴在筐沿,望着月光在林梢流淌,试图伸手去抓树梢的光斑,好奇地问道:"阿爷,那是星星掉下来了吗?" 李长喜喉咙发紧,看了一眼身后的山寨,说道:"那是山神爷点的灯。" 山风掠过枯枝,惊起夜枭的啼鸣,祖孙二人的身影渐渐融入墨色山影。

他们昼伏夜出,辗转半月好不容易才来到归德府虞城县。李长喜拿出一部分钱财在当地买了两间瓦舍,自从蹲下来他逢人便说南阳遭了蝗灾,儿子儿媳殁于瘟疫,只余祖孙二人千里投亲。每月的十五这天,总会有人在他们家门前放下一大包东西 —— 里面除了一些生活日用品外还有笔墨纸砚,有时里面还会夹带这一些银两和贾文启最喜欢的麦芽糖。

文启攥着沾着糖渣的油纸,好奇地询问李长喜道:"这些好吃的东西是谁送来的呀?",李长喜只是望着远方,叹息道:"是老天爷送来的。"

贾文启果然不负众望,十四岁便过了乡试,这天,县衙前的槐树枝桠间,新贴的案首红榜在春风里簌簌作响。贾文启穿着洗得发白的青布长衫,仰头望着自己的名字,嘴角露出难以压抑的笑容。李长喜拄着枣木拐杖挤在人群里,浑浊的老眼死死盯着榜首那行朱砂字,喉咙里突然发出呜咽般的笑声。

当夜,屋檐下的铜铃被风撞得叮咚作响,李长喜就着油灯修补贾文启的旧书,突然听见一阵急促的敲门声。开门时,只见一个浑身血污男子,手中捂着一颗沾满血污的镶银狼牙—— 那是白震霄从不离身的信物。来人乃是之前山寨里的一名兄弟,那人喘着粗气说道:"官兵得了密报...... 芒砀山设了埋伏......老大和兄弟们全都死了.....半个月前老大派我出来给你们送东西这才逃过一劫。" 李长喜瘫坐在门槛上,沟壑纵横的皱纹里盛满泪水,那佝偻的脊背,此刻弯得几乎要贴上膝盖。

李长喜连夜带着贾文启赶回了芒砀山深处,当他们赶回山寨的时候,映入眼帘的却是漫山遍野的新坟,白幡在夜风中猎猎作响。

李长喜在一座坟前停下,颤抖着点燃随身带来的纸钱。火光映照下,墓碑上 "白震霄之墓" 几个字刺得他眼眶生疼,李长喜长呼一口气,对身边的贾文启说道:“事到如今,有些事,阿爷也该告诉你了。”

他望着跳动的火苗,将当年的事娓娓道来。说到贾家大火时,文启的身体明显僵住了。"我们虽是山贼,可从没想过害人性命。" 李长喜哽咽着说,"白老大得知你家变故后,宁可违背规矩也要护着你。这些年暗中接济的钱粮,都是他派人送来的......"

山风卷起纸灰,扑在贾文启苍白的脸上。少年跪在坟前,对着墓碑连磕三个响头说道:“白寨主,李阿爷,这份恩情文启会铭记于心。”

贾文启缓缓直起腰身,山风掠过他单薄的青衫,却吹不散眼底翻涌的烈焰。那双素来清亮的眸子此刻淬着钢火,映得满山白幡都染上血色,咬牙切齿地说道:"阿爷,这血仇当分两处 —— 纵火烧尽我贾家满门的,是我不共戴天的仇敌;将我抚育成人的,皆是我的再生父母。"

他突然单膝跪地,从怀中摸出半截染血的狼牙坠紧紧攥在掌心,仰头望着老泪纵横的李长喜,声音虽还带着未脱的稚气说道:"阿爷,宣府镇兵强马壮,专破边寇匪患,孙儿欲往那里投军,学一身能开三石弓、斩百斤刀的本事!待我披上铁甲那日,定要踏平仇家门庭,也让那些害了白寨主的人血债血偿!"

山风卷起纸钱灰烬扑在两人身上,贾文启大步迈向山道,单薄的背影很快融入夜色,唯有那句 "阿爷保重,等我回来"混着呼啸的山风,久久回荡在芒砀山间。

李长喜看着渐渐远去的少年,心中既欣慰又不舍,但他知道,这孩子有更广阔的天地等着他。

时间一晃十多年过去了,正德十年的这个秋天,虞城的街道上突然响起阵阵马蹄声五百铁骑身披玄甲,猩红披风翻卷如浪,战旗上绣着的 "贾" 字在秋风中猎猎招展。为首将军端坐高头大马,山文甲泛着冷冽寒光。

"吁 ——" 一声清喝,将军勒住缰绳翻身下马,甲胄碰撞声惊飞檐下寒鸦。他抬手摘下玄铁护额,露出剑眉星目,大步穿过爬满枯藤的院门。堂前老槐树下,白发苍苍的李长喜正就着日光补衣,闻声颤巍巍起身,拄杖 "咚" 地磕在青石板上。

将军猛然长揖及地,甲胄的冰冷却掩不住眼底滚烫:"阿爷,文启回来了!" 风卷着落叶掠过两人身侧,李长喜颤抖的手抚上那张熟悉又陌生的面容,浑浊老泪潸然泪下。

"孙儿现在乃是宣府副总兵,麾下儿郎万余。"贾文启搀扶着李长喜落座之后,屈身跪坐在蒲团上,压低声音道:"阿爷当年为何要落草为寇?"

李长喜靠在椅背,良久才发出一声叹息道:"还不是图个富贵逍遥,奈何蹉跎半生,到头来......"话音未落,忽听得城外传来震天喊杀,再看贾文启却神色自若,伸手将李长喜扶起,缓缓说道:"阿爷,且随孙儿去看场好戏。"

原来,贾文启借剿匪之名,早已暗中部署,破永城、掠漕帮,将白银二十车、黄金五箱堆满了整个县衙大堂。一行人直奔县衙,厚重的朱漆大门轰然洞开,贾文启亲手掀开红绸,刹那间珠光宝气四溢,映得众人脸上皆是一片金黄。

贾文启指着满屋财宝,声音低沉却难掩得意,说道:"阿爷,当年您没能实现的富贵梦,孙儿今日替您圆了!"

李长喜看着眼前的金山银山,手指剧烈颤抖。他想起了当年在匪窝的日子,想起了白震霄等兄弟的惨死,想起了文启从小的乖巧懂事,如今看着这泼天的富贵,心中百感交集。忽地,他仰天大笑三声,笑声中满是心酸与感慨,身子一歪,直挺挺栽进身后的银堆里,溅起的碎银叮叮当当滚了满地。

贾文启慌忙抱住老翁,却发现他已没了气息。血色残阳里,贾文启抱着李长喜渐冷的身躯,望着满地金银,喃喃自语:"阿爷,这泼天富贵,您终究没福消受... 孙儿本想以此报恩,让您过上好日子,却不想..."

夕阳的余晖渐渐消失,虞城县的上空笼罩着一层淡淡的哀伤,贾文启低头看着李长喜平静的脸庞,仿佛又回到了小时候,在沙地上写字的场景。"做人要顶天立地..." 阿爷的话还在耳边回响,可如今,自己为了报恩,却踏上了这条沾满鲜血的路,究竟是对是错?

感谢每一位朋友的点赞与关注,您的支持是对我极大鼓励,让我备受温暖和动力。这个故事从构思到呈现,倾注了不少心血,很高兴能得到您的认可。后续我还会努力创作出更多精彩的内容,期待能持续陪伴着您,为您带来更多的阅读乐趣与感悟。也希望您能继续关注,见证我的成长与进步,再次衷心感谢您!