你知道吗?在云南松山的战壕遗址里,随便捡起一块石头,都能看见嵌在其中的弹片——那是79年前,中国军人与日军殊死搏斗时留下的印记。1944年,2.37万名远征军将士在这片不足4平方公里的山头上,用95天时间上演了一场“用血肉换生路”的悲壮史诗:平均每前进1米,就有3名战士倒下;每座被攻克的碉堡下,都埋着十几具尸体。

这场连日军都惊叹“玉碎”的战役,为何被称为“东方凡尔登”?中国军人又是如何在钢铁堡垒面前,用最原始的勇气撕开生命通道的?今天,我们就带着这些疑问,走进那段不该被遗忘的血色历史。

一、为什么说松山是“掐住中国喉咙的钢钉”?

一、为什么说松山是“掐住中国喉咙的钢钉”?1944年的中国,正处在抗战最艰难的时刻。正面战场节节败退,重庆每天都在遭受日军轰炸,老百姓连盐都吃不上,而远在印度的援华物资堆成了山,却只能眼睁睁看着烂在仓库里。为什么?因为唯一的陆地运输线——滇缅公路,被日军的松山据点掐得死死的。

松山有多重要?它像一颗毒牙,卡在滇缅公路的咽喉处。这座海拔2200米的山头,紧邻怒江大峡谷,公路从山脚盘旋而过,日军在这里修了400多座钢筋水泥碉堡,用战壕和铁丝网连成一片,光主堡就有三层楼高,机枪口对着所有可能的进攻路线。

更狠的是,他们把整个松山挖成了地下迷宫:地下三层坑道连通弹药库、医务室、厨房,甚至还有蓄水池,能扛住长时间围困。换句话说,只要松山在日军手里,滇缅公路就通不了车,中国就得不到急需的武器、药品和粮食。

当时的中国远征军司令长官卫立煌站在怒江东岸,看着对岸的松山,说了一句狠话:“就算把全军拼光,也要把这块硬骨头啃下来!”他知道,这一仗不仅是为了打通一条路,更是为了给四万万同胞争一条活路。

二、中日指挥官的意志对决:谁在打一场“输不起的仗”?

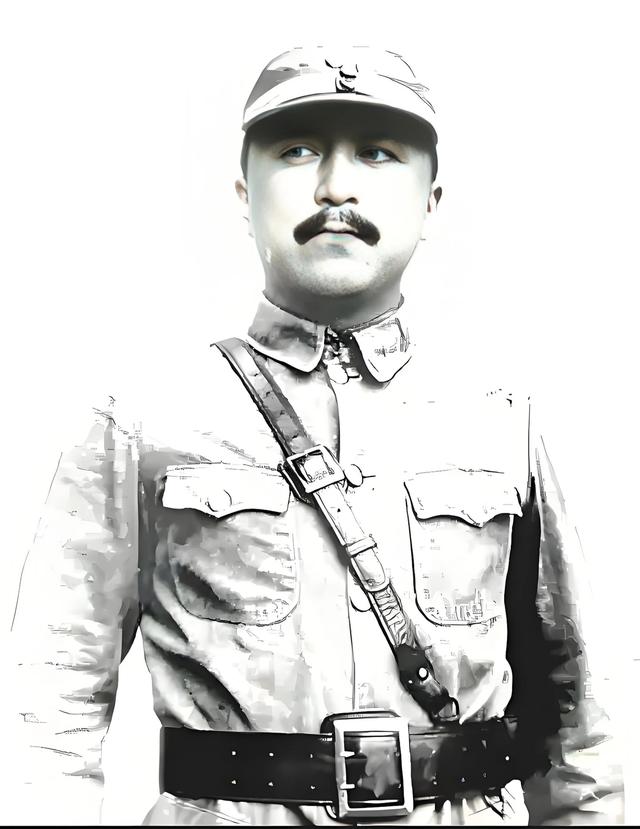

二、中日指挥官的意志对决:谁在打一场“输不起的仗”?这场战役的双方指挥官,都带着破釜沉舟的决心。日军这边,是号称“筑城鬼才”的金光惠次郎大佐,他强迫2000多名中国劳工,用缅甸铁路的钢筋、1米厚的混凝土,把松山建成了“东方马其诺防线”,还狂言“中国军队死10万人也攻不下来”。

而中国远征军的总指挥,是被日军称为“中国虎将”的卫立煌,他手里有2.37万人,看似兵力占优,实则面临巨大挑战:战士们大多是来自贵州、四川的新兵,没见过这么坚固的工事,而美军援助的重炮,因为山路难行,运上来一门都要花几天时间。

更关键的是,时间不等人。1944年的中国,太需要国际援助了。卫立煌在作战会议上拍着桌子说:“滇缅公路通不了,前线的弟兄就只能用汉阳造打三八大盖,老百姓就只能吃观音土!”他亲自制定作战计划,把美式山炮群调上前线,甚至允许使用“坑道爆破”这种近乎自杀的战术——说白了,就是要不惜一切代价,把松山拿下来。

三、首战失利:为什么一个师一天伤亡上千人?

三、首战失利:为什么一个师一天伤亡上千人?1944年6月4日,战斗打响了。担任主攻的新28师官兵们扛着美式装备冲上山,却立刻被日军的火力网撕碎。

你能想象吗?明明看着是片荒地,冲锋号一响,地下突然冒出上百个机枪口,子弹像下雨一样扫过来;刚找个土坡隐蔽,头顶的树上又掉下手榴弹,炸得人血肉横飞。日军的碉堡太狡猾了:表面是小土包,里面藏着三层火力,下层打近处,中层打半山腰,上层专门打指挥部,连望远镜都能被打掉。

新28师3营营长陈永思回忆:“我们的士兵刚炸开铁丝网,跳进战壕,就发现里面全是地堡暗门,日军从四面八方开枪。一个连冲上去,10分钟就没了一半人。”最惨烈的竹子坡战斗,整整一天,部队只前进了200米,1200人的加强团打完只剩300多人,连长换了三茬,最后连炊事班都抄起菜刀上了前线。

为什么会这么惨?后来才发现,日军每个碉堡都配了交叉火力点,前方挖了3米深的反坦克壕,壕沟里还埋着诡雷,连炮火覆盖都炸不到他们——这根本不是打仗,而是一场精心设计的屠杀。

看着伤亡报表,卫立煌红了眼:“这些娃娃兵,很多都没满20岁啊!”但他知道,退无可退,只能换第8军主力上,跟日军死磕到底。

四、坑道爆破:3000吨炸药如何炸塌“钢铁堡垒”?

四、坑道爆破:3000吨炸药如何炸塌“钢铁堡垒”?打到7月底,松山还剩主峰子高地没拿下。这个高地是日军核心阵地,8个母堡带20个子堡,像蜂巢一样分布,白天根本靠近不了。怎么办?副军长李弥提出了坑道战术:从山脚下挖地道,通到子堡下面,埋炸药炸掉整个山头!

听起来简单,做起来比登天还难。日军每天派侦察机盘旋,稍有动静就扫射轰炸,工兵们只能夜里开工,用铁锹一点点挖,还要控制方向,不能挖偏。更危险的是,日军也在挖反地道,时不时扔毒气弹下来,不少工兵被熏死在坑道里。

但战士们咬着牙坚持,饿了啃口冷饭团,渴了喝坑道里的渗水,整整挖了20天,终于在子堡正下方挖了两条各140米长的地道,埋下3000公斤TNT炸药。

8月20日早上9点,随着“轰——”的巨响,子高地主峰被炸开一个140米宽的缺口,日军半个碉堡被炸上天。这时候,敢死队冲了上去,却发现日军居然没死绝——原来他们躲在更深的暗堡里。

309团团长陈永思亲自带队冲锋,刚冲上阵地,就被日军机枪扫中腹部,肠子都流出来了,还大喊:“别管我,给老子炸了那个暗堡!”战士们红了眼,抱着炸药包往碉堡里冲,与日军在暗堡同归于尽。就这样,一个堡一个堡地啃,一个坑一个坑地夺,整整12天,才把主峰拿下来。

五、7773人伤亡:每个数字背后都是一段悲壮故事

五、7773人伤亡:每个数字背后都是一段悲壮故事松山战役结束后,统计伤亡数字时,所有人都沉默了:远征军投入2.37万人,伤亡7773人,其中阵亡4000多人,平均每3个战士就有1个倒下。更残酷的是,很多连队整建制牺牲:103师307团1营攻3号高地,全营500人打完只剩13人,活着的人身上都有三四处伤,却还端着刺刀要冲锋;工兵营的战士们挖地道时,缺氧晕倒了就被拖出去,后面的人接着挖,很多人到死都没见过阳光。

日军更是困兽犹斗。最后几天,他们断水断粮,靠喝雨水、尿水维持,却还在顽抗。9月7日凌晨,日军指挥官金光惠次郎知道败局已定,把剩下的30多个伤兵集中起来,每人发一颗手榴弹,然后自己剖腹自杀。当远征军冲进指挥部时,发现墙上用血写着“玉碎”二字——这是日军所谓“全员战死”的疯狂信念。但他们没想到,中国军人的信念更强大:哪怕只剩一个人,也要把阵地拿下来。

有个叫“娃娃兵”的故事让人心碎。15岁的陈友礼跟着部队上山,看到战友倒下,就捡起枪冲锋,最后被子弹打穿了肚子,昏迷前还问:“班长,我们拿下松山了吗?”这样的孩子,在战场上不是个例,7000名娃娃兵参战,1000多娃娃兵牺牲,他们本应在课堂上读书,却过早地扛起了枪,用生命换来了后人的和平。

六、为什么说松山战役改变了抗战走向?

六、为什么说松山战役改变了抗战走向?9月7日中午,当最后一面青天白日旗插上松山主峰时,整个滇西战场都沸腾了。滇缅公路通车那天,车队经过松山,司机们都停下来鸣笛致敬,因为他们知道,这条路是7000多名战士用血肉铺出来的。

更重要的是,松山一破,腾冲、龙陵很快光复,1945年1月,中国远征军和驻印军在缅甸芒友会师,彻底打通了国际援华通道,大批美式装备运到前线,直接加速了日军的溃败。

但胜利的代价太沉重了。战后统计,日军1348人全部被歼,而远征军伤亡比达到6:1。卫立煌在总结会上哭着说:“我们对不起这些兄弟,他们很多人连名字都没留下,就埋在了松山的荒草里。”直到今天,松山的战壕里还能挖到子弹壳、钢盔碎片,每一片都刻着当年的血与火。

七、今天的我们,该如何记住这场战役?

七、今天的我们,该如何记住这场战役?有人说,现在和平年代,没必要总提这些血腥的历史。但看看松山的烈士陵园吧:一千座墓碑雕塑整齐排列,很多只有“无名氏”三个字;再看看当年的老照片,那些年轻的战士们,脸上还带着孩子气,却永远定格在了18岁、20岁。他们不是数字,是一个个有血有肉的生命,是为了让后人不用再打仗而牺牲的英雄。

更重要的是,松山战役教会我们:所谓岁月静好,从来都是有人替我们负重前行。当年的远征军,很多人来自农村,没读过多少书,却懂得“国家兴亡,匹夫有责”。他们用最原始的武器,对抗最精良的碉堡,靠的不是战术多高明,而是一股“宁死不退”的狠劲。这股劲,是中华民族的脊梁,是我们今天依然能挺直腰杆的底气。

结语:

结语:写完这篇文章,我一直在想:如果我能穿越回1944年的松山,见到那些年轻的战士,我会对他们说什么?告诉他们:“如今的中国如你们所愿”。

当你呢!看完这段历史,你有什么感受?如果你有机会去松山,你会带什么祭品?是一朵野花,一封手写信,还是一句藏在心底的“对不起,我们来晚了”?欢迎在评论区留言,让我们一起记住这些不该被遗忘的英雄,让7773个年轻的灵魂,在我们的记忆里,永远鲜活,永远闪耀。因为,记住他们,就是记住一个民族的尊严和勇气,就是对和平最好的守护。