众所周知,特朗普政府发起的全球关税战曾承载着双重使命:既要以加征关税填补财政缺口,又要通过贸易壁垒倒逼制造业回归美国本土。

然而,《芯片战争》作者克里斯·米勒近日在《金融时报》的犀利论断,却为这场战略博弈泼下一盆冷水——关税不仅无法实现制造业回流,反而可能加速产业外流。

米勒指出,关税政策的逻辑漏洞在于误判了企业的成本敏感性与全球产业链韧性。

当美国对进口商品加征关税时,企业并非只有"回流美国"这一种应对选项。更可能发生的场景是:企业为规避关税成本,直接将整个制造流程迁移至海外。

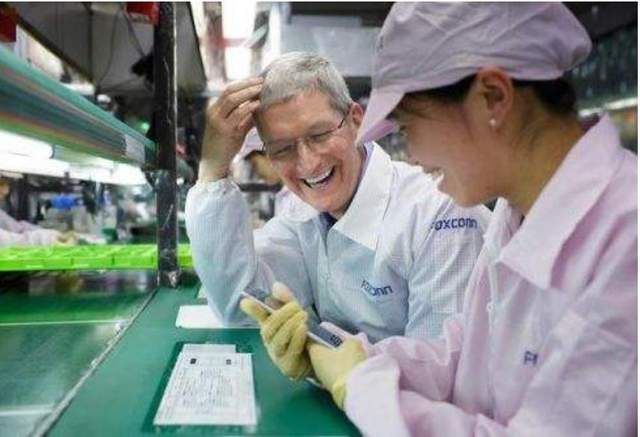

例如,某消费电子厂商原本采用"美国设计+亚洲制造"模式,若将生产环节全部转移至东南亚,尽管最终产品进入美国市场仍需缴纳关税,但综合土地、人力、物流等成本,仍可能比在美国本土生产更划算。

这种"整体外迁"的决策逻辑,源于美国制造业生态的结构性缺陷。自1960年代起,美国就将劳动密集型产业外迁至亚洲,如今国内相关供应链早已萎缩。

米勒强调,重建完整的电子制造产业链需要5-10年,而在此期间,若对所有外国产品征收惩罚性关税,等于同时切断与现有高效供应链的联系。这种"自断双臂"的做法,只会迫使美国企业更深度融入海外生产网络。

更具讽刺意味的是,关税政策连"保护本土产业"的初衷都难以实现。以半导体产业为例,米勒指出美国试图通过《芯片法案》重塑本土制造优势,但全球芯片产业已形成"台湾设计+韩国制造+中国封装"的分工体系。

若强行要求芯片企业在美国设厂,既无法复制亚洲地区的产业集群效应,又要承担更高的运营成本,最终产品在国际市场上的竞争力将大打折扣。

米勒开出的药方颇具现实针对性:与其构筑贸易壁垒,不如与日韩、中国台湾及欧洲共建全球芯片联盟。

这种合作模式既能保持产业链效率,又可通过技术共享提升供应链韧性。他特别指出,台湾和韩国在先进制程、封装测试领域的技术积累,短期内仍无可替代,强行"脱钩"只会让美国自损实力。

关税政策的反噬效应已在多个领域显现。美国光伏产业因"双反"调查失去中国市场份额后,中国迅速主导全球供应链;钢铁行业的高关税则导致国内钢材价格飙升,反而推高制造业整体成本。这些案例印证着米勒的核心观点:在全球分工深化的今天,试图用关税保护主义重塑产业格局,犹如逆水行舟,终将事与愿违。

当决策者高喊"让制造业回流"时,或许该倾听产业界最朴实的算盘声:企业追求的是成本最小化与效率最大化,而非政治口号。若美国不能提供比海外更具竞争力的生产环境,强行用关税"赶羊入圈",最终只会把羊群逼向更远的草原。