中国最初的“法”,应是源于“礼”,正如郭沫若所说“前期法家渊源于子夏氏,子夏氏之儒在儒中是注重礼制(礼仪制度)的一派。礼制与法制只是时代演进上的新旧名词而已。”

经过战国李悝、吴起、商鞅的探索实践,到了战国晚期成熟,其中最典型的代表是韩非子与李斯,而韩非子是中国法家集大成者。

鲜为人知的是,韩非子留下一个选择高级官员的原则,道出国家应该怎样选择掌舵者,同时也道出了西方治国选才的缺陷。

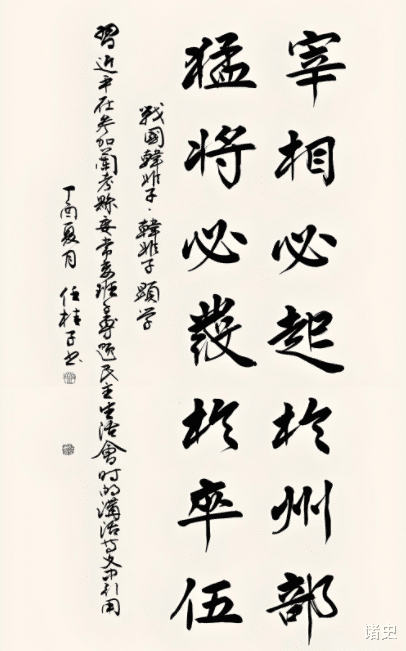

《韩非子·显学》记载:“故明主之吏,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。”其中,“猛将必发于卒伍”很好理解,“宰相必起于州部”却有些时代性。

宰掌宗庙,相掌礼仪,宰相意指掌握国政。春秋时期,中国还是“封建”,但战国属于军国时代,各国基本已经实行集权,因此宰相权力极大。

战国时代的“州”,应该不是行政单位,主要是地理概念,不过要比如今的“州”范围大,汉代之州相当于如今“省”。大致来说,韩非子说的“州部”,应是中央之下的最高行政单位。

战国时期,虽然李悝、商鞅改革选才,让寒门也能冒头,但毕竟不可能彻底改变,国家高官一般还是被大贵族垄断。对于大贵族而言,“州部”已算基层。

但不同时代的话,会有不同的含义,所以时移世易。到了后世,一方面进入平民政治时代,一方面“州”的范围越变越小,这句话就有了新的含义,就是指治国之才要有基层单位工作经验,而不是“飘”在上面。

因此,韩非子“宰相必起于州部”的意思是治国之人必须要有基层经验,将军必须要有军队基层经历,这样才能更了解实际情况。所谓没有调查就没有发言权,没有基层经历,不了解底层需求在哪,不知道问题在哪,盲目出台政策就可能是“何不食肉糜”,从而导致天下大乱。

其实,中国历史已经给出足够多的经验与教训,缺少踏踏实实基层经验之辈骤居高位后,往往导致国家倾覆,比如东汉大将军何进、唐玄宗时的杨国忠等。当然,缺少一定基层经验的治国高手也有不少,比如明朝张居正,但相对来说极为稀少,这种人才本身百年难遇一个,治国不能靠运气。

掌舵之人必须了解国家基本情况,这是最基本的道理,韩非子可谓道出了治国选才的基本准则,但西方并不是这样,而是“选”出来的,不管有没有经验,不管了不了解实际情况,只要能说会道,会忽悠,“选”出来的就行。

因为是演讲出的领导人,因此就容易陷入“空谈”,缺少“实干”精神,比如西方领导人的各种竞选承诺,最终都很难兑现。中国魏晋南北朝时期空谈现象就比较严重,结果是这一时期却动荡不安,民不聊生。

在此基础上,就会出现两种情况:其一,虽会选出杰出之人,但却也会选出更多的平庸之辈,比如梁启超就称“美国大统领多庸才”;其二,西方国家上升阶段,领导人平不平庸问题不算多大,但在衰落时就麻烦了,如果遇到空谈的庸才就更麻烦。

关于领导人的能力问题:以中国明朝看,明朝中前期的内阁首辅能力差一些,其实问题还不算多大,但到崇祯时期,虽有崇祯刚愎自用,难道没有周延儒等内阁大臣的能力问题?相反,如果张居正在世,或许明朝未必延续,但也未必溃败的那么彻底。

因此,西方这么选,上升期领导人能力的重要性还不彰显,等到衰落时就越发凸显。但问题是:历史上的很多王朝,越到衰亡之际,真正人才越难出头,如今西方靠“选”,能选出真正的力挽狂澜的领导人吗?

记得以前有一句讽刺的话,叫“外行领导内行”,反过来的意思是“专业的人做专业的事”,这是正确的。但不问经历的“选”,选出的未必是内行,然后外行领导国家,比如戏剧演员真能领导国家?即便曾经的演员里根,看似成功,但今天美国的困境,难道没有里根大力私有化的功劳?

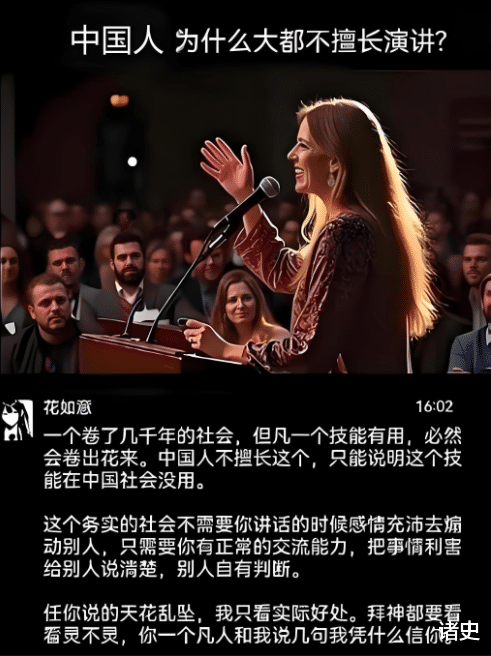

前些天,刷到知乎上一个提问,叫“中国人为什么大都不善演讲”,最后提到“本质上,这是由中国人极度务实的性格决定的”。对此,学者范勇鹏的回复挺有见地,认为中国人不是不善于演讲,而是不鼓励空谈,自古以来就形成了“实干兴邦,空谈误国”的认知。而韩非子的“宰相必起于州部,猛将必发于卒伍”,其实就是重视“实干”的体现。

最后,中国人有这样的治国认知,应该与中国农耕相关,因为农耕必要实干,且是拥有丰富经验之人带领实干,否则就会出问题;相反,欧洲是海盗文明,或商业文明,这种文明必然少不了坑蒙拐骗,这或许是西方善于“空谈”的原因。