【前言】

当叶剑英传来消息后,毛泽东意识到这是关键的决定时刻。尽管如此,他仍不愿放弃,决定再做一次努力,试图说服张国焘北上。毛泽东把最后的希望放在了徐向前身上,期待他能发挥作用。

关键时刻,徐向前和陈昌浩接到了张国焘的来电,电报是以朱德和他本人的名义发出的,内容明确指示部队向南转移。这一下,双方的分歧彻底公开化了,局势已经到了必须做出抉择的地步。

【毛主席:向前同志,你的意见怎么样】

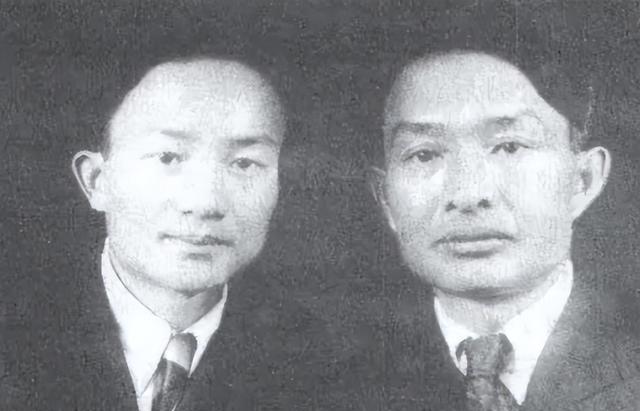

1935年7月22日,中革军委做出调整,任命红四方面军总指挥部为红军前敌总指挥部。徐向前被委任为总指挥,陈昌浩则担任政委职务。这一决定旨在强化指挥体系,提升作战效率。

张国焘提议让叶剑英出任参谋长一职,叶剑英接受了这一任命。但在任职期间,他始终保持清醒,没有受到张国焘的影响。在关键时刻,叶剑英做出了正确决策,不仅保护了党的利益,也为中国革命的成功奠定了基础。

叶剑英后来回忆这件事时说:“9号那天,前敌总指挥部开会,陈昌浩作为新上任的总政治部主任正在发言。他讲得正起劲时,译电员进来递给我一份电报,是张国焘发来的,措辞非常强硬。我意识到事情重大,必须立即向毛主席汇报。虽然内心焦急,但我保持镇定,把电报收好。过了一会儿,我悄悄离开会场,迅速赶往毛主席那里。”

接到叶剑英递来的秘密电报后,毛主席神色凝重,迅速从衣袋中取出一支短铅笔和一张卷烟纸,将电报要点逐一记下。

毛主席记录完毕,抬头对叶剑英说:"你马上回去,别让人知道你来了这里。"

叶剑英迅速离开毛主席,返回了会议现场。会议仍在进行,陈昌浩正在发言。叶剑英平静地将电报交给陈昌浩,没有露出任何异样。

叶剑英刚走,毛泽东马上召集张闻天、周恩来、博古和王稼祥开了个紧急会。会上大家一致同意,赶紧带着林彪的第一军团和彭德怀的第三军团撤离危险地带,向陕甘地区转移。

经过与张闻天、博古的深入交流,叶剑英最终选择暂不离开,继续留在原地。他希望通过延长时间,为中央机关顺利北上创造有利条件。这一决定体现了叶剑英对局势的准确把握和对革命事业的坚定支持。在与两位领导人充分沟通后,他意识到当前情况下,争取时间对中央的战略转移至关重要。因此,叶剑英采取了以静制动的策略,为后续行动做好充分准备。

叶剑英回忆那段经历时提到:“毛主席让三军团开政治局会议,他们离开前,张闻天和博古找到我,说‘老叶,你得赶紧走,这儿不安全。’我知道情况不妙,但军委直属队还在,我要是走了,他们就没法脱身。我得等直属队安全撤离后才能走。我告诉他们:‘我不能走,你们先撤。我要是走了,大家可能都走不了。我之后会跟上。’”

红军即将撤离之际,毛泽东亲自到徐向前住处,在门外问他:“向前同志,你有什么想法?”

在接到毛主席的电话后,徐向前表达了自己的看法:“既然我们的部队已经成功会师,那么就不应该再分开行动。如果四方面军被分割成两部分,可能会导致指挥上的困难。”

毛主席从徐向前的言辞中已经明白了情况。尽管如此,他仍然坚信徐向前对中央是忠诚的,不会做出任何有损中央利益的行为。

听完徐向前的发言,毛主席没有进一步发表意见,只是微微颔首,在原地停留片刻后便转身离去。

当晚,毛泽东立即带领红三军团,趁着夜色迅速撤离,直奔林彪的红一军团驻扎的俄界方向。

9月10日,徐向前接到消息,得知中央红军已在夜间撤离。

中央红军撤离后,叶剑英也打算借张国焘命令部队南下的机会离开。他假装服从张国焘的南下指令,迅速通知了直属部队,要求他们立刻寻找地方筹集粮食,并限十天内完成准备工作。

实际上,这只是个假动作。没过多久,叶剑英就与杨尚昆、李克农、萧向荣等人带领军委直属队撤离了红四方面军。他们携带着当时全军仅有的一份甘肃全图,迅速追赶中央部队,共同向俄界方向前进。

徐向前后来回忆这段经历时提到,那天清晨他刚起床,就接到报告说叶剑英突然失踪,指挥部的作战地图也不知去向。他和陈昌浩对此感到十分震惊。紧接着,前线部队传来消息,称中央红军已在夜间撤离,并沿途设置了警戒哨位。

突然,有人冲进前线指挥所,急切地询问:“上级是不是已经下达了撤退指令?”陈昌浩立即回应:“我们没有发出这样的命令,赶快通知他们撤回原地!”

前线指挥所内一片混乱,有人直接打电话过来询问:“中央红军已经撤离,我们还需要保持警戒吗?要不要采取行动?”

陈昌浩一时没了主意,只好向徐向前寻求意见:“这事儿该咋整?”

徐向前目睹了红军内部冲突,深感痛心。他坚定地表示:“红军之间不应自相残杀!必须服从命令,坚决避免内斗!”他强调了团结的重要性,并呼吁大家遵守纪律,共同维护革命事业。

在徐向前的果断指挥下,部队情绪得以稳定,红军内部的团结得到了维护,党中央的安全也得到了保障。最终,中央红军顺利抵达陕北。这一系列行动不仅巩固了红军的战斗力,也为后续的战略部署奠定了坚实基础。徐向前的决策在关键时刻发挥了重要作用,确保了红军的整体安全和战略目标的实现。

徐向前回忆陈昌浩当时的处理方式时表示:“陈昌浩做得很好,他立刻支持了我的建议,迅速做出回应,阻止了局势的升级。作为政治委员,他拥有最终决策权,如果他一时冲动,决定采取强硬手段,我很难阻止他。陈昌浩在维护团结方面发挥了重要作用,这一点值得肯定。那天早上,指挥部里一片混乱,人来人往,嘈杂不堪。我情绪低落,躺在床上,用被子蒙住头,一句话都不想说。”

中央和叶剑英等人离开的消息传来,张国焘火冒三丈,立刻下令对叶剑英进行撤职调查。面对这个决定,叶剑英表现得十分淡定,听到消息后只是微微一笑,毫不在意。

叶剑英和中央撤离后,徐向前一度考虑带领警卫员随行。但转念一想,即便见到毛主席,他又能说些什么?在这种矛盾心理的驱使下,徐向前最终选择留下。

在《历史的回顾》一书中,徐向前坦率地剖析了自己当时的心路历程。他回忆道:“经过反复思考,我最终选择跟随部队行动,边走边看。于是,我听从了张国焘南下的指示,这一决定成了我一生中深感遗憾的失误。”

在那段特殊时期,徐向前与朱德、刘伯承等将领并肩作战,坚决反对张国焘分裂党和红军的行径。他们公开抵制张国焘对毛泽东、周恩来等中央领导人的诽谤、谩骂和所谓的"通缉"行为,并与之展开激烈斗争。这些将领以实际行动维护了党的团结,捍卫了中央权威,展现了坚定的革命立场。

徐向前时常因未能随中央北进而彻夜难眠。他始终铭记着第一次见到中央时的那份激动心情。

当时,徐向前名义上是红四方面军的最高指挥官,但真正掌握决策权的是政委陈昌浩。陈昌浩对中央派来的张国焘言听计从。尽管徐向前对张国焘的指挥方式有所不满,但他始终恪守"党指挥枪"这一根本原则,坚定地执行上级指示。

徐向前对中央抱有很大期望,他迫切希望能从中央那里得到一些问题的答案。他心中充满疑惑,尤其不明白为何在肃反运动中,许多优秀的同志会被秘密处决,甚至连他的妻子也未能幸免。这些疑问一直困扰着他,他渴望中央能给出合理的解释。

1935年5月,红四方面军制定了战略计划,旨在支援中央红军向北方推进,同时在四川和西康交界处开辟并巩固新的革命根据地。

得知这一消息,徐向前异常兴奋,立即率领先锋部队前往川北和茂县地区进行拓展,目的是为中央红军北上开辟通道。他亲自指挥,确保沿途无阻,为红军主力顺利通过奠定基础。这一行动不仅展示了他的军事才能,也为后续的战略部署提供了有力支持。徐向前的果断和远见,为红军的胜利进军做出了重要贡献。

徐向前带领大家食用粗糙的糌粑,却将珍贵的物资保存下来,以备中央红军到达时使用。他对战友们强调:“愿意为革命事业吃苦的人,才能坚持到底;不愿吃糌粑的人,就不配谈革命。”这番话激励了大家,展现了徐向前对革命事业的坚定信念和无私奉献。

徐向前带领战士们学习纺线织衣,通过节约物资为两军会师做准备。面对有人质疑这些技能不适合男性,他坚定地回应:“当兵的,除了不能生孩子,其他事情都应该学会!”

徐向前指挥的这支前锋队伍,经过历练,已经成长为一支能够独立作战的精锐之师。

正当众人忙于各自事务之际,徐向前获悉中央红军即将抵达川北区域。他迅速与红四方面军总部协商,决定派遣李先念率领部队迅速控制懋功和达维两地,以确保中央红军顺利北上。这一部署旨在为中央红军提供必要的支持和接应。

在出发前,徐向前回忆起过去的经历,特别叮嘱李先念从队伍中多抽调一些厨师,并确保携带足够的烹饪设备。他提到:“上次西征时我们吃了不少苦头,炊具丢失,厨师也走散了,导致部队没饭吃。这次我们要优先协助友军解决伙食问题。”

在中央红军接近懋功之际,徐向前再次提笔写信,并指派警卫员负责传递。他特别强调:“务必亲手将这封信交给毛主席!”这一举动显示出他对任务的高度重视。

同年六月,红军第一和第四方面军在四川省懋功地区成功实现了会师。

没过多久,徐向前抵达了维古河渡口,看到了对岸的彭德怀。但由于水流过于湍急,两人无法直接渡河相见。

徐向前正为如何过河发愁,突然对岸扔来一块小石子,上面绑着张字条,内容是:“我带着三军团的一部分人在这儿等你们。”

徐向前随即从笔记本上扯下一张纸,写下“我是徐向前,期待与你见面”的字句,然后将纸条抛向河的另一边。

正当他俩通过这种方式交流时,通讯员游过河去,成功铺设了一条横跨两岸的电话线路。

他们通完电话后,彼此表达了慰问,同时约定次日清晨在维古河上游的赤念渡口碰头。

经过一夜的等待,徐向前和彭德怀在约定地点碰面了。紧接着,徐向前钻进竹筐,拽着绳子,渡到了河的另一边。

彭德怀快步上前,握住徐向前的手,问道:“徐总指挥,你以前坐过这东西吗?”徐向前笑着回答:“第一次尝试,感觉还挺有趣!”彭德怀皱了皱眉,语气带着一丝忧虑:“真让人不放心!”

徐向前和彭德怀一起迈步前行,彼此间流露出深厚的情谊。此刻,徐向前内心充满了喜悦。

在谈话过程中,徐向前从彭德怀那里了解到毛泽东、周恩来等中央高层的最新动态。面对心中积攒的诸多疑惑,徐向前坦诚地表示:"我迫切希望能当面与毛泽东同志交流。"

七月份,徐向前在芦花与毛泽东、周恩来等中共高层会面。

当两人会面时,毛主席握住徐向前的手,感慨道:“向前同志,你受累了!”徐向前情绪激动,回应道:“毛主席,我一直盼着能见到您!”毛主席轻轻拍了拍他的手背,微笑着说道:“我也同样期待与你相见!”

接着,毛主席作为中央政府的代表,向徐向前颁发了一枚五星奖章。他特别赞扬了徐向前在建立鄂豫皖和川陕苏区期间,指挥红四方面军所取得的显著军事成就。

在后续的交流中,徐向前再次向毛主席表达了希望离开红四方面军,转调到中央工作的想法。对此,毛主席微笑着回应:“向前同志,你们这些年的工作非常出色,成功建立了两大苏区,并取得了一系列重大胜利。”

面对毛泽东的表扬,徐向前依然保持低调态度。他诚恳地表示:"我的能力有限,经验不足,建议组织上考虑给我安排其他更适合的岗位。"这种谦逊的回应,既体现了他对自身能力的清醒认识,也展现了他对工作高度负责的态度。徐向前没有因领导的肯定而沾沾自喜,反而主动提出调整工作的请求,这种务实作风值得称道。

毛主席并未直接回应,而是继续与众人探讨了北上作战的相关事宜。

此次会面时间虽短,却让徐向前感触颇深。他观察到毛泽东举止从容、气度不凡,周恩来思维敏捷、谈吐出众,朱德为人亲切、毫无架子,而张闻天则展现出知识分子的儒雅气质。这些领导人的独特魅力,给徐向前留下了难以磨灭的印记。

徐向前回忆道,在芦花那次会面中,他首次见到了毛泽东、周恩来、朱德、张闻天和博古等中央高层领导。面对这些重要人物,他既感到兴奋又有些紧张,内心充满敬意。毛泽东代表中华苏维埃政府向他颁发了一枚五星金质奖章。徐向前强调,这枚奖章不仅是对他个人的认可,更是对红四方面军全体将士英勇战斗精神的充分肯定和表彰。

这次原本应该团结一致的会面,因为张国焘私欲的急剧膨胀,最终偏离了初衷。

中央红军兵力缩减至不足3万,而红四方面军则拥有8万多人,这一悬殊对比让张国焘萌生了夺取中央最高领导权的念头。他公开反对北上方针,并暗中阻挠红军执行既定的抗日战略部署。

在毛儿盖举行的会议上,中央成功劝说张国焘同意部队分为左右两路,穿越草地继续向北进军,目的是在川陕甘地区建立新的革命根据地。这一决策标志着红军战略调整的关键一步,旨在扩大革命影响并巩固根据地。

红军主力分为两支队伍向北方进发。徐向前、陈昌浩和叶剑英指挥的右路部队穿过草原,直奔班佑。与此同时,朱德、张国焘和刘伯承带领的左路部队也经过草原,先抵达阿坝,随后继续前进至班佑与右路部队汇合。中央领导层包括毛泽东、张闻天和周恩来等人则跟随右路部队一同行动。

左路军抵达阿坝后,张国焘突然改变主意,拒绝执行中央北上的命令。他以葛曲河水位上涨和粮食短缺为理由,提出要调整原定的北上计划,试图迫使中央和红一方面军转向南下。这一举动直接违背了中央的决策,引发了严重的分歧。

9月,毛泽东与徐向前、陈昌浩共同向朱德、张国焘发送电报,指出在当前形势下,红军依照既定方案向甘南推进将带来显著优势。同时,电报还提到右路军计划派遣队伍运送马匹、牦牛及粮食至阿坝地区。

9月3日,徐向前和陈昌浩接到张国焘发来的电报,内容是经过上游七十里的侦查,发现无法架桥或涉水过河,部队的粮食储备仅够维持三天,且草地行进困难,因此决定次日开始用三天时间全部撤回阿坝。

徐向前对张国焘的转变深感困扰。他个人倾向于带领部队跟随中央北上,但无法左右部队的动向,因为陈昌浩掌握着最终的决策权。

在与陈昌浩的对话中,徐向前坦言:“我的能力有限,在四方面军的工作让我感到压力很大。我希望能到中央去承担一些更具体的事务。刘伯承同志在军事方面经验丰富,而且曾在苏联深造,我觉得他更适合接替我的位置。”

9月8日,张国焘发现之前的暗示没有效果,便公开表达反对意见,直接下令让徐向前和陈昌浩带领右路军向南行进。

接到张国焘的指示后,一直唯其命是从的陈昌浩突然转变了态度。他原本支持中央带领部队向北行进,现在却对徐向前提出了新想法:“咱们尽量争取让左右两路军队一起北上,要是实在不行,也可以考虑往南走。”

徐向前的心情越来越沉重,内心充满了难以排解的焦虑。

经过慎重考虑,徐向前最终决定说服张国焘北上。他与毛泽东、周恩来等人再次联合向张国焘及左路军其他指挥官发出电报,指出:“如果左路军继续向南推进,将会面临极其不利的局面……我们应在阿坝和卓克基补充物资后,立即调整路线,向北行进。”

9月9日,张国焘向中央发出电报,明确表示不支持北进计划,坚持主张南下。他还秘密向陈昌浩传达指令,要求“南下,并在党内展开彻底斗争”。然而,这封密电意外地先落到了叶剑英手里,从而引发了后续的事件。

毛主席曾高度评价叶剑英的智慧,用"诸葛亮一生谨慎,吕端处理大事从不糊涂"来比喻。对于徐向前的决定,毛主席也表示充分理解,并未加以责备。

当张国焘采取极端手段时,徐向前坚定地表达了自己的看法:“都是红军,何必内斗?党内有不同意见很正常,可以通过沟通解决,最终总能达成一致。一味指责中央,随意开除或通缉同志,只会让敌人高兴,自己人伤心。即便中央某些决策存在问题,我们也不能采取这种极端方式。现在搞出两个中央的局面,敌人知道了对我们有什么好处?”

红四方面军南下后,由于在战斗中接连受挫,再加上共产国际的直接干预,张国焘被迫放弃了他擅自成立的所谓“中央”。这一决定是在内外压力共同作用下作出的,标志着张国焘独断专行的局面告一段落。

1936年10月9日,徐向前带领的部队抵达了会宁。这一天,红一、二、四方面军成功汇合,标志着红军的大会师圆满达成。战士们个个脸上挂满了喜悦的笑容,场面充满了胜利的欢庆气氛。