纵观三国史,先后开了两大先河:

一是曹丕开了权臣篡位的先河。即:先称公,再称王,后封禅称帝,司马昭、司马炎父子也是照着这样的模式复制的,甚至连立国之本复制的都是曹魏。

二是司马昭开了当街弑君的先河。

可以说,无论是曹魏,还是司马晋,都是通过“以下欺上”的血腥手段获得的皇权,可谓是名不正、言不顺,礼乐崩坏。

汉代初期,以“法道融合”为治国思想,“忠君爱国”思想似乎还未形成;文景时期,强调儒家的礼与德,并且逐步形成了“德主刑辅”的治国思想;到了汉武帝时期,通过“罢黜百家,独尊儒术”,使儒家思想逐渐成为了中国专制社会的正统思想。自此,拉开了儒家“忠君爱国”思想的序幕。

▲曹丕

例如:儒家倡导的“五伦”(也有认为是“三纲五常”中的“五常”),即:忠、孝、悌、忍、善,“忠”就排在了第一位。汉代无名氏所作的《礼纬·含文嘉》中较早地提出了“三纲”的理念,即:君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲。

对于君臣之间的礼义之道,孟子更是直接称之为“忠”。

这些,无一不是在倡导“忠君”的思想。

纵观历史,“忠君爱国”的思想几乎贯穿了历朝历代。

然而,魏晋的得位却与“忠君爱国”的思想似乎背道而驰,又怎么敢提“忠君爱国”这样的治国思想,这不是在打自己的脸、揭自己的伤疤吗?

那么,魏晋又该选择一个什么样的治国思想呢?那就是“以孝治天下”,而这则是晋武帝司马炎在建国初期颁布的一个法令,旨在通过提倡孝道来加强社会道德建设,巩固统治地位。

相对历朝历代,在魏晋的史书中,记载的孝子事迹,也是最多的。例如:《晋书·孝友传》记载的孝子有14人;《晋书·列传》中称“性至孝”、“居丧以孝闻”者,粗略统计有55人。

▲司马炎

甚至,在晋时的不孝之罪等同于谋反。例如:《世说·赏誉》注引陈留董仲道之言:“每见国家赦书,谋反大逆皆赦,孙杀王父母、子杀父母,不赦,以为王法所不容也。”可见,晋时对不孝之罪的处罚有多重了。

因此,在魏晋时期,想要整倒一个人,或想要搞臭一个人,最简便的办法就是给对方扣上一顶“不孝”的大帽子。

也可以说,魏晋朝代,孝的道德约束力,达到了一个空前的强度。即使犯了破坏礼法的罪,也比犯“不孝”的罪名轻多了。例如:名士胡母辅之、谢鲲等人,以放荡不羁而著称,虽有调戏妇女、破坏礼法之罪,却没有一个因“不孝”而受到拖累。

还有,魏晋南北朝时期的名字中含有“孝”字的人也是最多的。例如:《魏书》中记载的有李孝伯、崔孝直、崔孝政、崔孝忠、杨孝邕、王孝康、张孝直、裴孝才等30人;《晋书》中记载的有侯史光字孝明、夏侯淳字孝冲、马隆字孝兴、熊远字孝文、王恭字孝伯、续咸字孝宗、顾和字君孝;仅三国时期,以孝为字的名人就有27人之多。

当然了,以“孝”为名字者也并非都是孝子,但像魏晋南北朝如此集中、如此普遍的时代却是一个特例。

甚至,承接两晋的南朝刘宋孝武帝刘骏,更是开创了封建帝王第一个以“孝”字作为年号的朝代,即“孝建”。其后的,北魏孝明帝元诩的年号是“孝昌”;北魏北海王元颢的年号是“孝基”。

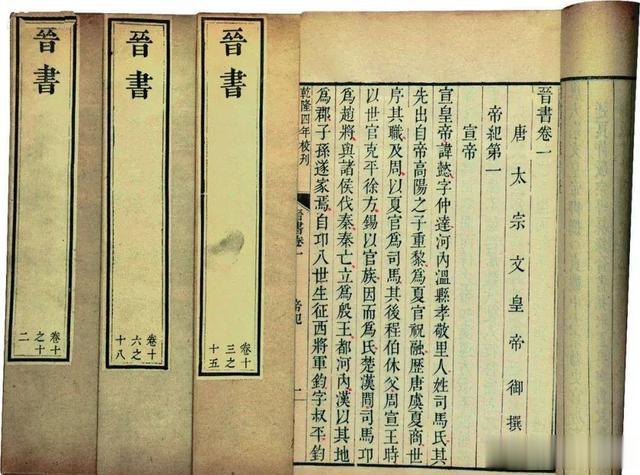

▲《晋书》

同时,魏晋南北朝开启了历史上以“孝”字命地名的风尚。如:河南洛阳市有条河,名为“孝水”,就是在哪时起的。

此外,魏晋南北朝时期还创了在正史中给孝子立传的先河。例如:西晋三大孝,即:王祥、何曾、荀顗,都有立传。

不过,“以孝治天下”,不仅能巩固统治者的地位,同时还是有助于减少家族内部纷争、保持家族稳定的一个有效措施。

针对以上种种,难怪鲁迅会在《而已集·魏晋风度及文章与药及酒之关系》中说:“(魏晋)为什么要以孝治天下呢?因为天位从禅位,即巧取豪夺而来,若主张以忠治天下,他们的立脚点便不稳,办事便棘手,立论也难了,所以一定要以孝治天下。”

自此,“以孝治天下”成为贯彻两千年帝制社会的主要治国纲领之一。

图片来源网络