摘要

石鲁(1919-1982)是20世纪中国画坛最具革新精神的艺术家之一,他以“一手伸向传统,一手伸向生活”的理念,开创了长安画派,推动了中国画从传统向现代的转型。本文从石鲁的艺术历程、写意风格演变、个性特征及历史影响等角度,探讨其写意画中“以神造形”的美学追求与革命性突破,揭示其艺术中“人画合一”的精神内核。

一、石鲁的艺术历程:从革命写实到精神大写意

石鲁的艺术生涯可分为三个阶段,其风格演变既是个人生命体验的投射,也是时代洪流与艺术自觉碰撞的产物。

1. 写实阶段(1940-1950年代):革命叙事的笔墨实践

石鲁早年投身延安革命,以木刻版画和彩墨画为载体,创作了《打倒封建》《变工队》等作品。这一时期的画风受西方写实主义影响,注重人物动态与场景叙事,技法上融合素描的立体光影与传统线描,形成了“为革命代言”的现实主义风格。例如《打倒封建》通过农民冲入地主庄园的场景,以戏剧性构图和刀刻般的线条,展现了阶级斗争的张力。

2. 写意阶段(1960年代):长安画派的创立与“以神造型”

20世纪60年代,石鲁转向山水与历史题材,提出“以神写形”的理论。代表作《转战陕北》打破传统山水与人物画的界限,以纪念碑式的构图将毛泽东置于黄土高原的巨壑中,山势如人,人如山势,赋予山水以人格化的英雄气魄。此阶段他探索出“拖泥带水皴法”,以浓墨与矿物色混用表现黄土高原的粗犷生命力,彻底革新了传统山水画的柔弱审美。

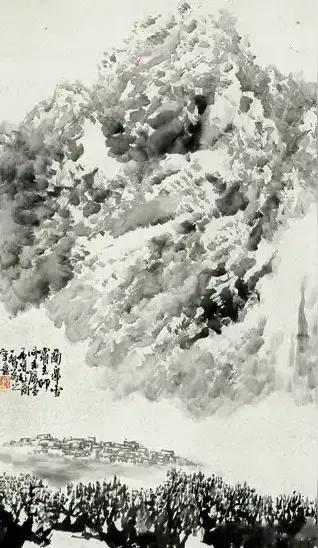

3. 大写意阶段(1970年代):精神困境中的艺术涅槃

“文革”期间,石鲁遭受迫害,身心俱损,却促使他进入创作巅峰。他以华山、荷花为题材,笔墨趋于“战颤苦涩”,如《华山一丈峰》以金石般的笔法塑造山体,松枝如铁,云海留白,将自然景观升华为精神抗争的象征。此阶段作品融诗、书、画、印于一体,以“狂怪”的造型和强烈的表现性,完成了从“画形”到“画心”的蜕变。

二、个性风格:从“人画山水”到“山水即人”

石鲁的写意画之所以独树一帜,源于其艺术观中“人画合一”的哲学内核。

1. 革命经历与黄土情结

石鲁早年投身延安,黄土高原的雄浑与革命理想交织,成为其艺术的精神底色。他提出“把山当人来画”,在《南泥湾途中》等作品中,山峦的肌理被赋予劳动者的坚韧,沟壑的线条暗含历史的波澜。这种“物我同构”的视角,使自然景观成为时代精神的载体。

2. 传统笔墨的现代转化

石鲁深谙传统文人画精髓,却拒绝因循守旧。他借鉴徐渭、石涛的写意精神,但摒弃了文人画的孤高淡泊。例如《石榴图》以焦墨重彩表现果实的饱满,题诗“五月红似火”,将传统花鸟画的“雅趣”转化为对生命力的礼赞。其书法亦打破规范,以“金石味”的凌厉笔势,呼应画面中的抗争意识。

3. 苦难中的精神突围

“文革”时期的迫害,反而激发了石鲁的艺术极致。他在《华山图》题诗中写道:“枯兰犹劲笑刀粗”,以扭曲的线条和压抑的构图,将自然物象转化为内心郁结的宣泄。这种“以痛入画”的创作,超越了传统文人画的抒情范畴,成为中国画史上罕见的“精神史诗”。

三、艺术革新:写意画的理论与实践突破

石鲁的贡献不仅在于作品,更在于其理论建构对现代中国画的启示。

1.一手伸向传统,一手伸向生活。

他主张从传统中提炼笔墨语言,同时扎根现实生活。例如《纤夫》以拖泥带水皴法表现黄河船工的艰辛,既保留了水墨的写意性,又赋予画面强烈的劳动气息。这种“生活为我出新意”的理念,为传统绘画注入了时代生命力。

2. “以神造形”的美学重构

石鲁提出“神为主导,形为从属”,在《东方欲晓》中,他以简练的墨色勾勒窑洞灯火,通过光影对比暗示革命者的坚韧,实现了“形简神完”的意境升华。这一理论打破了“以形写神”的传统框架,推动了中国画从客体再现到主体表达的转向。

3. 诗书画印的整合创新

晚期作品中,石鲁将题诗、书法与画面融为一体。如《华岳之雄矣》的题诗:“横眉冷眼镇雄峡”,书法如刀刻斧凿,与山势的险峻形成共振,形成“诗画互文”的复合美学。

四、历史影响:从长安画派到现代水墨

石鲁的艺术革新深刻影响了中国画的现代转型:

长安画派的奠基:他与赵望云共同倡导“西北风”,将黄土高原的苍茫与革命叙事结合,开创地域画派的新范式。

大写意精神的传承:后世画家如李世南等继承其“以神写形”的理念,将写意画推向更抽象的表现维度。

五、技法解析:石鲁写意画的笔墨密码

石鲁的写意画之所以震撼人心,离不开他对笔墨语言的独创性探索。他既非完全颠覆传统,也不拘泥于程式,而是在传统技法中融入个人生命体验,形成独特的“石氏笔墨体系”。

1. “拖泥带水皴法”的创造与运用

传统山水画中,皴法多用于表现山石的肌理,如斧劈皴、披麻皴等,但石鲁根据黄土高原的地貌特征,发明了“拖泥带水皴法”。这种技法以饱含水分的笔触快速扫过纸面,墨色在宣纸上自然晕染,形成干湿交叠、虚实相生的效果。在作品《黄河岸边》中,他以侧锋横扫表现河岸泥沙的粗粝感,再用焦墨勾勒出被水流冲刷的沟壑,黄土的厚重与黄河的奔腾跃然纸上。石鲁曾说:“黄土不是石头,它是有呼吸的,要用笔墨抓住它的‘土腥味’。”

2. 色彩的革命:从水墨到重彩

传统文人画讲究“水墨为上”,但石鲁大胆引入矿物颜料与水墨交融。在《赤崖映碧流》中,他用朱砂混合赭石涂抹山体,再以石青点染水流,形成强烈的视觉冲击。这种“以色代墨”的手法,不仅突破了文人画的清冷基调,更将黄土高原的炽热生命力转化为色彩语言。他甚至在1962年的《艺术笔记》中写道:“颜色不是装饰,是血性,是革命者的心跳。”

3. 书法用笔与画面结构的共振

石鲁的书法被誉为“钢筋铁骨”,他将金石篆刻的力度融入绘画。在《乱石穿空》中,山石的轮廓线如刀刻斧凿,笔锋转折处可见飞白与顿挫,这种“以书入画”的笔法,使画面充满张力。同时,他打破传统构图的“三远法”,常以倾斜的山体、扭曲的树干制造不稳定感。例如《风卷残云》中,画面重心偏左,狂风中的松树向右倾斜,形成动态平衡,暗喻人在逆境中的抗争姿态。

六、争议与启示:石鲁艺术的现代性反思

石鲁的艺术革新并非一帆风顺,其作品在生前屡遭批判,却也为中国画的现代转型提供了深刻启示。

1. 时代局限与艺术超越

20世纪50年代,石鲁的《转战陕北》因“丑化领袖”被批为“黑画”,《东渡》更因描绘毛泽东背影而遭禁展。这些争议折射出艺术与政治的复杂关系。但石鲁在逆境中坚持创作,将外部压力转化为内在表达。他在1970年私下对弟子说:“画可以被打倒,但画里的精神永远站着。”这种对艺术自主性的坚守,成为后来者重要的精神遗产。

2. 传统文人画的批判与继承

石鲁虽推崇徐渭、八大的写意精神,却反对文人画的“出世”倾向。他认为:“文人画里的梅兰竹菊是小我的清高,新时代的画家要画大我的壮阔。”在《逆流而上》中,他画一尾鲤鱼逆水而游,题诗“不随桃花逐水流”,既保留传统花鸟画的寓意传统,又将“孤芳自赏”转化为积极抗争的象征。这种对传统的“创造性转化”,为当代水墨提供了方法论范例。

3. 疾病与创作的关系

晚年石鲁因精神疾病导致手部颤抖,却意外创造出独特的“战颤笔法”。在《荷残犹有傲霜枝》中,荷茎的线条断续颤抖,反而强化了残荷的倔强感。医学研究者发现,其晚期作品的笔触频率与脑电波异常存在关联,这提示我们:艺术创作不仅是意识的表达,也可能是潜意识甚至病理状态的投射。

七、个案研究:《东方欲晓》的符号解码

以石鲁1961年代表作《东方欲晓》为例,可深入剖析其艺术语言的多层意涵。

1. 图像叙事:从现实到象征

画面主体是陕北窑洞的一扇窗,窗内透出微弱灯光,窗外晨曦初现。石鲁用焦墨勾勒窑洞轮廓,以淡赭渲染窗纸,通过“黑与红”“暗与明”的对比,将具体场景升华为历史隐喻。窑洞象征中国革命的火种,晨光预示新时代的来临,而窗棂的粗重线条则暗示革命道路的艰难。

2. 题跋的互文性

画上题诗“长夜漫漫何时旦,窑洞灯火照千秋”,书法线条刚劲如铁。诗句引自《史记·屈原列传》,却将原句中的个人悲愤转化为集体革命叙事。这种“旧典新用”的策略,既延续了文人画“诗画一体”的传统,又赋予其时代政治内涵。

3. 留白的美学革命

画面近三分之二为留白,但通过墨色浓淡变化,空白处既有黎明前的黑暗感,又隐含光明的涌动。这种“留白不空”的处理,颠覆了传统山水画留白追求“空灵”的审美,转而承载具体的历史时空,标志着中国画空间意识的现代转型。