新中国成立后,有一所大学的建立初衷是为朝鲜战场服务,培养高精尖的军事人才,对抗美国大兵。后来,志愿军以钢铁般的意志打了胜仗。

战争结束后,这所学校又为新中国培养了无数国家栋梁,这所大学就是——中国人民解放军军事工程学院。因校区在哈尔滨,又称“哈军工”。

哈军工是由陈赓一手创办的,其过程可谓是呕心沥血,中途,毛主席却发问:“陈赓同志,可愿去军委啊?”

“去也行,请主席先为哈军工题字。”一心扑在建校上的陈赓狡黠一笑。

那么,哈军工建校究竟是一段怎样的往事呢?陈赓又为其付出了多少心血呢?

殚精竭虑的前期筹备新中国成立之伊始,毛主席高瞻远瞩,一再强调:“我们必须要以最快的速度建立强大的国防军,实现国防现代化。”

因此创办一所集诸多兵种,学科于一体的高等军事学校势在必行。

1949年底,毛主席和周总理前往莫斯科和斯大林会面,期间便就建立军事学校的相关设想进行了交流,斯大林表示,愿意提供支持,回国过,建校提上日程。

周总理表示:“我们光有苏联提供的武器,没有技术人才也不行。”毛主席也非常认可,他表示:

“你说的很对,靠别人不如靠自己,这次要办,就办个最好的军事学校,为国家源源不断地输送人才!”

1950年6月,朝鲜战争爆发,战况激烈,毛主席意识到加强国防现代化刻不容缓,党中央决定立刻组建军事工程技术学院。

然而,将一个军事学院从无到有,可谓是任重道远,谁来担此重任呢?党中央领导人心中一致有了人选。

1952年6月,正在朝鲜战场负责指挥作战的中国人民志愿军代司令陈赓,被紧急传召回国。

6月23日,陈赓一脸焦急地走进中南海丰泽园:“找我回来什么事?可有大事发生?”

毛主席,周总理,朱德等人恭候多时,毛主席抢先一步迎上去,握住陈赓的手问候道:“我们‘最可爱的人’回来啦!”

随后拉着陈赓入座,不等陈赓发问,周总理说道:

“陈赓同志,不急,先喝口水,聊聊朝鲜战场吧,有何感受?战况如何?”

陈赓也不客气,端起水杯解渴后,先汇报了一下目前的战事,后又忧心忡忡地说:“我对这场仗有信心,我们的战士会取得胜利的!只是.......”

陈赓快人快语,接着说道:

“我就直说了吧,我军吃亏在缺少现代化设备,没有科技人才,只能靠最原始的坑道对付飞机大炮,我们急需工程技术人才,有的时候炮上坏了个螺丝,找了三个连队,没有一个会修的。”

毛主席听后,目光看向周总理等人,对陈赓说道:

“我们的军队很好,政治素质极高,作战风格敢打敢拼,就是技术装备差强人意,我决定创办一所高等军事技术院校,专门解决你说的这些问题,你觉得谁来操办才合适?”

众人微笑着向陈赓投来意味深长的目光,少顷,毛主席发话了:“陈赓同志,学校就交给你来办吧。喊你回来正为此事。”

陈赓很是震惊,连忙说道:“我?我不行,我一个行武的粗人,办不好学校。”

周总理宽慰道:“你就别谦虚了,你可是当过红军学校校长的人,如果连你都不能胜任,就更没有合适的人选了。”

朱德也表示“完全同意”,极力配合陈赓创校。

“陈赓同志,抗美援朝这场仗,现代化武器和技术人才的重要性愈发明显,我们不能再拖下去了。既然大家都信任你,你只管放手去干,有困难就开口,我们全力支持你!”

毛主席晓之以理,动之以情地劝说道。陈赓面色凝重,沉吟片刻后,接下了这个重任:“行!这件事就交给我!”

又对周总理说道:“不过总理,让我办学可以,但办成不容易,遇到困难你可要为我做主啊。”

周总理哈哈大笑:

“没问题,有困难就来找我,我来解决。对了,苏联也会派专家前来支援。这样吧,你先成立一个筹备机构,考虑一个建院方案,要尽快,党中央,财务院都会支持你们。”

1952年8月22日,经中央军委批准,军事工程学院筹备委员会正式成立,陈赓为主任,办公地点在北京地安门恭俭胡同59号,这里就是军事学院最早的筹备处。

第一个面临的严峻问题就是校址的选择。

早在1952年7月底,筹备委员会成立前,陈赓就迎接了几位远客——来自苏联的奥列霍夫中将,以及其他四名苏联专家。

筹备委员会成立不久,陈赓觉得事不宜迟,立刻带领着苏联专家组走访全国各地,筛选最佳校址。

奥列霍夫

陈赓定下了三项条件:第一,选址要临近现代国防工业以及工科大学;第二,距离国防线要远;第三,有大量集中的房舍可供利用,且要适用于教学。

要同时满足以上三项条件的地方可不好找,在跑遍了长春,沈阳,武汉,南京,大连等多地之后,最终敲定哈尔滨!

哈尔滨的地理条件可谓是得天独厚,汇集天时地利人和。

首先,哈尔滨已有一所成熟的工科大学哈工大,是中央认可的工科模范学校,完全符合陈赓提出的军事学院毗邻工科大学的要求。

哈工大

其次,苏联援助中国的大批国防项目都集中在哈尔滨,为办学提供了便利的条件。

最后,哈尔滨远离沿海前线,既可避免美讲的轰炸,又利于保密工作。

9月5日,在陈赓的要求下,国务院召开联席会议,专门讨论学校筹建的问题。

周总理、陈毅、财务部部长薄一波,包括人事部部长,教育部部长,建筑工程部部长以及军委四总部负责人悉数到场。

军委各负责人又召集了空,海,炮,装,工等各兵种司令员等数十位军政领导人列席旁听,举全国之力为办学出谋划策。

陈赓深知如果没有各部门的配合,哈军工的创办举步维艰,如果大家万众一心,则会事半功倍。

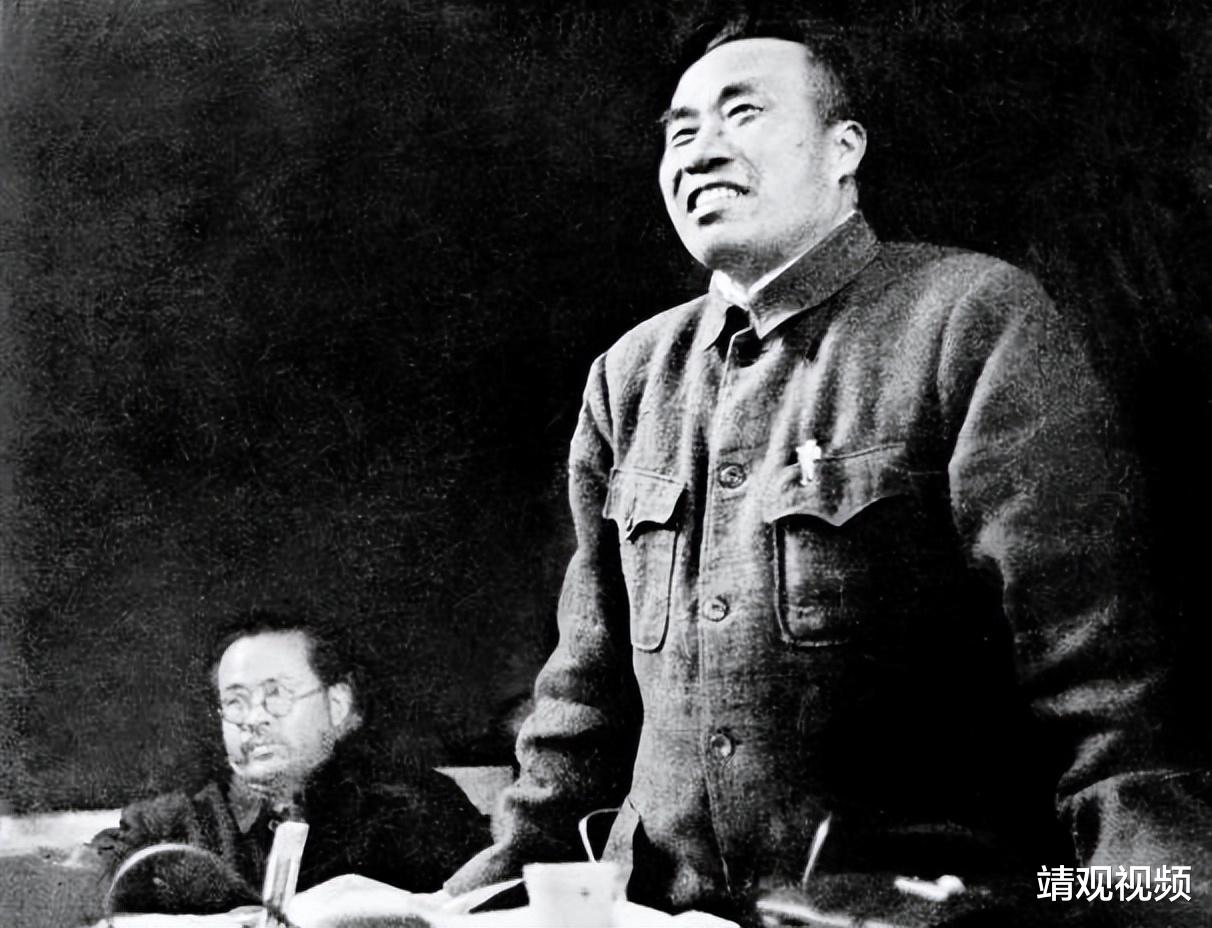

所以,在汇报完建校筹备工作之后,陈赓起身,双手抱拳,向在场的各位领导人郑重说道:“本人才疏学浅,今后还请各位军政首长多多帮扶。”

周总理最先声援:“陈赓同志不容易啊,诸位有人出人,有力出力,有物资出物资,有武器出武器,这是我们自己的军事大学,大家劲往一处使,一起办好它!”

对于这项利国利民的大工程,众人表现得都很激动,态度积极,皆表示会全力配合。

散会之前,和陈赓友情深厚的陈毅突然站起来,说了一番话让陈赓感动不已,也对哈军工日后的招生大有帮助:

“诸位老总,莫急着走,我提个小建议。今后,我们的子女到了考学的年纪,都要带头报考哈军工!这样才能影响社会,才能让青年学生们意识到建设现代化国防的重要意义,全国各地的孩子们才能踊跃报考哈军工。”

言毕,全场沉默片刻,随即掌声雷动,陈赓感激地看了老战友一眼,会议在一派热烈祥和的氛围中结束了。

建校形势一片大好,众人鼎力支持,唯有陈赓砥砺前行,前方还有一项项繁重的事宜等着他去完成,落实。

千里之行,始于足下。陈赓一行人出发哈尔滨,一所顶尖的军事学校即将拔地而起。

陈赓挥臂铲土,哈军工横空出世1952年10月,陈赓动身哈尔滨,钦定学校建工的具体地址。

奥列霍夫的提议:校园要大,要能满足军营生活,还要留下空间以备将来发展的不时之需,最好是各类植物齐全的园林式校园,为学子提供清幽的,赏心悦目的求学环境。

对于建校的要求和设想,陈赓照单全收,只要有利于办学,他排除万难也要做到!

绕哈尔滨一圈,最后选定了南岗区文庙街和一曼街北部这两块宝地。

陈赓立刻着手校区的勘定与规划,当他发现校区有3000多个坟墓时,眉头一皱吩咐道:“一个都不能留,另寻他处好生安置。”

又走到文庙处,不禁喜笑颜开:

“这里好,把这里改造成图书馆,让孔夫子陪伴孩子们读书,我们要办的是亦文亦武的军事化大学。”

文庙街

往后走就是马家沟河边,陈赓放眼望去,有了构想:“南岸做教职工宿舍区,北岸是教学区”。

又从文庙街走到一曼街,他表示:“这条文庙街作为院内道路,教学区内要幽静;办公大楼不要多,将所有办事机关集中在一个大楼就好,主要可以提高工作效率。”

实地考察了一大圈后,学院的基本布局初具雏形。

1953年年初,建校的图纸设计完毕,全院工程范围共计40多万平方米,场地施工人员浩浩荡荡共计五千多人,预计1956年年底全部交工。

建工部长陈正人积极配合,主动帮陈赓解决了设计,施工单位和材料供应的问题。

陈正人与东北人民政府沟通后,联系好设计院,落实好施工单位,确定好材料供应渠道,再直接交由陈赓管辖。

此举节省了大量的时间和精力,少走了很多弯路,陈赓感念在心。

陈正人

在各方的协助下,1953年4月25日,哈军工第一期建筑工程正式破土动工。

陈赓在施工现场挥臂铲了第一锹土,为哈军工的建校拉开序幕。

陈赓对建筑的要求,是既要求速度,也要求质量,所以施工昼夜不停。

他每天拖着在战场上受伤的腿脚,拄着拐在施工现场日夜奔波,时刻跟进工程进度和质量。

工程繁重时干脆就和工人们同吃同住,不摆一点架子,工人兄弟们也很喜欢陈赓这个“监工”,虽然时间紧任务重,但施工现场其乐融融,干出的活也是又快又好。

即使如此,还是遇到问题了,问题出在教学楼的建设。

在陈赓和各军政首长的商议之下,哈军工共有五个系,分别是一系空军,二系炮兵,三系海军,四系装甲和五系工程兵。

科系有了,众人又为教学楼的建造吵得热火朝天,各执一词。徐立行教育长和苏联专家的主张是,各系共建一个综合性教学楼,就建在文庙街东头。

而陈赓的得力干将李懋之的主张是,五个科系分别各建一所教学楼,中间再留一个大操场。

徐立行

不仅是教学楼的数量,包括造型也产生了分歧。

苏联专家主张俄式建筑,即通俗易懂的“火柴盒”造型,墙面平板,屋顶是“女儿墙”那般的铁皮屋顶。

李懋之第一个跳出来反对,中国的军校自然是中式建筑,屋顶要用飞檐斗拱结构,可以不用雕梁画栋,采用蓝绿勾勒的素雅花纹,简朴素雅。

同时,李懋之建议各个科系都在四角挑檐上安装一排小模型。

比如空军系安装飞机模型,海军系摆各类舰艇,炮兵系摆各类大炮,工程系摆各类机械,装甲兵就是各类坦克。

李懋之

苏联专家坚持自己的构想,李懋之也不肯让步,最后找来陈赓,请他定夺。

陈赓首先痛快地确定了一点——五个系各建一个教学楼。因为各专业需要的设备不同,各有特需,还是一个系一个教学楼分开使用为好。

至于建筑,陈赓稍加思索后,先是对苏联专家的建议给予了充分的谢意,然后爽快地一锤定音:“搞中式大屋顶。”

随着五大教学楼的动工,陈赓的身影也更加忙碌,事事亲自把关,处处挥洒汗水。

哈军工建设之快,质量之高,与陈赓日夜在第一现场“督战”是分不开的。1955年4月,五大教学楼已经建造完毕,拔地而起,气质恢弘,傲然伫立。

眼看各项事宜正有条不紊地推进着,陈赓还要解决最后一个大难题——师资力量。

不拘一格降人才1953年7月,为建校忙得不可开交的陈赓抽空回了趟中南海,向毛主席汇报1954的工程计划,顺便请求中央再拨点经费。

毛主席笑呵呵地问道:

“陈赓同志,办学校是个苦差事,你还愿意办下去吗?我调你去军委吧,意下如何?”

陈赓一听就急了:“主席,我很愿意办学,学校眼看就建成了,调不调的问题以后再议不迟。”

毛主席哈哈大笑:“好!你愿意办我就支持你!”

“那真好,还真有一事相求,请主席为哈工大题个字吧。”

陈赓预定9月1日开学,就连忙大笑着向毛主席求墨宝。

毛主席哈哈大笑:“我不常写了,倒是可以为校报题两笔,既然南京军事学院叫《军学》,你们叫《工学》就很好,就这两个字,我可以写。”

有了毛主席的墨宝,陈赓备受鼓舞,接下来,他要处理一个刻不容缓的大难题:寻找师资力量。

墨宝都到手了,可不能辜负毛主席的信任。正在一筹莫展之际,还是老战友陈毅慷慨解囊,解了燃眉之急。

原来,陈毅在华东军区司令部成立了一个军事科学研究室,人才济济,各大教授专家汇集于此,陈毅一个不少,将整个研究室全给陈赓派来了。

陈赓感激涕零,大喜过望,连忙给这些教授给予最高礼遇。接着,这些教授又介绍了几位老同学,老同事的专长,经历以及现在的任职处,供陈庚参考调取。

陈赓求贤若渴,全盘接收,吩咐手下的人赶紧去跟进。

即使有了教授名单,政审又是个大难题,尤其是军事院校,只怕会更加严苛。有些名单都等不到上报,在保卫部部长这里就被打回来了。

对于一些有着在国民党从军,任职经历的学者,保卫部原来是坚决不予以通过的,是陈赓一再坚持:

“他们都是行业内的顶尖人才,都是知识分子,教学讲究的就是人尽其才,调查没问题的话,不用拘束,完全可以聘用嘛。”

甚至是死刑犯,陈赓都能化腐朽为神奇,只因他是国内稀缺的弹道专家。

这个人名叫沈毅,留学法国,精通法语,在弹道研究方面颇有建树,陈毅正愁找不到弹道课程的老师,就听说了沈毅。

沈毅原是国民党的人,后来起义了,还帮助我军建设兵工厂,又升迁做了民航总局财务处长,贪污了巨款,这才判了死刑。

陈赓了解了情况,层层上报,层层审批,软磨硬泡,终于把沈毅留了下来,给他戴罪立功的机会。

沈毅

沈毅跪谢陈赓的救命之恩,痛哭流涕,表示一定好好工作,重新做人。他教授的课程,专业度极高,但是他讲授得极好;他翻译的资料,对弹道研究颇具参考价值。

最终,沈毅获得特赦,不再服刑,和其他老教授一样住在教授楼里,一直工作到晚年。

这就是陈赓的胸怀和格局:不拘一格降人才,才能成大事,成就教育基业。

不仅如此,陈赓对人才的尊重更是渗入到了生活的方方面面。

哈军工筹建之初,条件尚未完善,陈赓让所有的教授都住在有煤气,暖气,水源的房子里,自己则随便找个小平房凑合。

白天空暇时,陈赓没事就在教师大院里转,哪位老师家里水龙头不好,煤气不通,暖气不供暖,地上有无结霜......

等等琐碎的杂事,陈赓知道得一清二楚,并立刻着手解决。来院工作的教师都是知识分子,大多数都有文人的傲气。

有些人是被调来请来的,刚开始还对苦寒之地深感抱怨,结果逐渐被陈赓的真诚所打动,越来越有“主人翁”意识。

在陈赓的努力下,师资的问题得以解决,直至1953年8月,哈军工有教师500多人,实验人员300多人,各路高手汇聚一堂,碰撞出知识的火花。

在陈赓尊知重才,事必躬亲的建设下,短短三四年时间,哈军工从一片荒地上一跃而起。

陈赓赤手空拳,为国家建设出一个第一流现代化军事工程学院,不仅为当时的新中国输送了大批高精尖军事人才,推动了当时的军事建设,更是影响深远,福泽后世。

现在的中国国富力强,这一切都离不开您们奠定的夯实基础,吃水不忘挖井人,永远感念,致敬陈赓大将。

致敬陈大将!

致敬!能文能武一代传奇大将军!👍👍👍

敬礼!

大将风范,千古奇才。

👍